自らの青春と生命・魂をどこに、何のために捧げたか~キム・フン「ハルビン:HARBIN」(新潮クレスト・ブックス)

朝鮮の独立運動家:安重根(アン・ジュングン)による1909年10月26日の伊藤博文暗殺を描いた小説。暗殺の舞台となったのが、朝鮮統監退任後の伊藤がロシア高官との会談のため訪れたハルビンである。著者のキム・フン(金薫)は長く新聞記者として活動したのちに作家となった人。訳者はあの北朝鮮による拉致被害者である蓮池薫氏。たまたまだが二人とも名前は「薫」・・・しかし、この小説の重厚な世界はずしりと私の胸に響いた、というより鉛のように深く重く沈み込んでくる。史実の重さがそのまま伝わってくる、非常に優れた作品だった。韓国で33万部超のベストセラーになったというのもよく分かる。

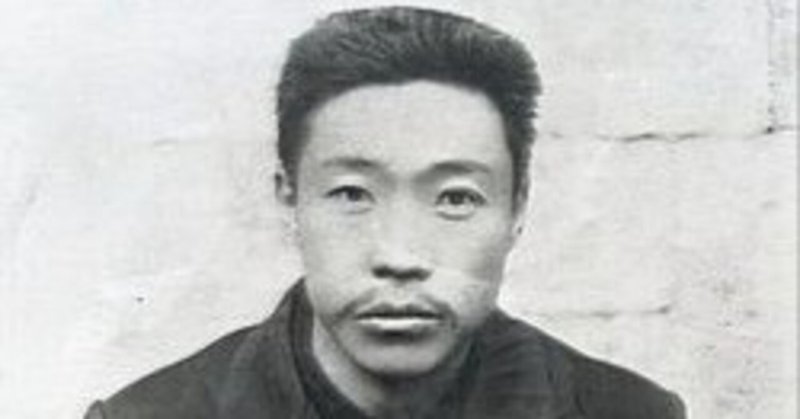

朝鮮半島北西部:黄海道(ファンヘド)の名門両班の長男として1879年に生まれた安重根の生い立ちは、そのまま日本帝国主義による朝鮮侵略の過程と軌を一にしている。やがて1905年の第二次日韓協約によって日本の保護国とされ実質的に国家主権を剥奪された中でも、各地で「義兵」として日本軍・警察隊に立ち向かう民衆たち。安も義兵として抵抗・独立運動に参加するが、広範な組織化がなされていない散発的抵抗運動はやがて強靭な帝国主義暴力に駆逐されていく。そうした流れの中で安が「伊藤暗殺」に意を固めハルビンへと旅立ち、そこでいよいよ自らの義挙を成し遂げるまで~そしてその後の死刑執行までの獄中での「東洋平和論」などの執筆。鮮やかに当時の状況が蘇ってくる。

ここでの安や伊藤ら登場人物のセリフなどは勿論創作だが、事実関係の経緯は史実にかなり忠実に描かれているので、私はまるであの時代にタイムスリップしたような気分になって読んだ。熱心なカソリック教徒でもあった安重根が銃弾に込めた意思とは何だったのか?暗殺にどういう意義があったのか?それらはこの作品の中で自ずと明らかにされていく。そしてそれを当時のカソリック教会はどう捉え、後にその評価がどう変わったか?・・・小説の「後記」として書かれた中で明らかにされている、安重根の家族たちのその後~特に弟・従兄らが同じく独立運動に身を投じていく中で、上海臨時政府の金九との繋がりや、満州間島での独立軍組織運動などにも関与があったことなど非常に感慨深くいい学びになった。そして1993年8月21日、ソウル大教区長:金寿煥(キム・スファン)枢機卿(韓国初の枢機卿)による初の安重根追悼のミサ執行と公式の追慕。安重根がカソリック教徒としても名誉回復と正当な評価がなされたのは非常に喜ばしいことだっただろう。

伊藤博文は日本では「明治の元勲」と称されるが、朝鮮半島では「日帝植民地支配を象徴する人物」であり(朝鮮韓国語読みで「イドゥンパンムン」とも呼ばれる)、安重根はその支配に抗し朝鮮独立を希求した「義士」と称えられる。この歴史的評価の対称性は豊臣秀吉への評価の対称性にも通じるが、このキム・フンという作家は秀吉による朝鮮侵略軍を撃退した李舜臣(イ・スンシン)将軍を描いた「孤将」という小説も書いていて(これが代表作っぽい)、これも蓮池薫氏が翻訳したのが日本でも出ている。今度、これも読んでみる。私はこの度初めて知ったのだが、実に素晴らしい作家である。そしてこの作家があとがきで書いている、「韓国の近代は文明開化の夢に魅惑されながら帝国主義の暴力に踏みにじられた近代だった・・・抑圧と収奪をカモフラージュした文明開化が弱肉強食の津波となって押し寄せてきたのだ。」ということの意味を私は今もしきりに考える。そういう二律背反性を持った苦しく苦い朝鮮の近現代史を様々に振り返ることは、これからもずっと大切なことなのである。私個人にとってもコリアンという民族全体にとっても。

<付記>この翻訳版の表紙写真は、まさに1909年10月26日にハルビン駅で伊藤博文とロシア蔵相ウラジーミル・ココツェフが出会った瞬間である(右から二人目、帽子に手をやっているのが伊藤)。おそらくこの直後に安重根が近くから銃弾を数発撃ち込んだものと思われる。

いいね!

コメントする

シェア

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?