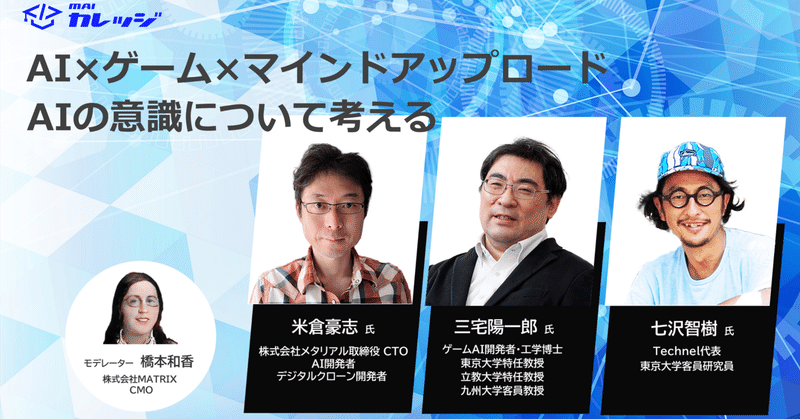

【MAIカレッジ】トークセッション第三弾:三宅さん、七沢さん

第三弾MAIカレッジ、トークセッションのピックアップです。

今回のゲスト、三宅陽一郎さん (ゲームAI開発者) ・ 七沢智樹さん (Technel代表) と共にAIの意識について考えるをトピックにした対談のピックアップです。

MAIカレッジとは

MAIカレッジは、生成AIにまつわるさまざまな話題について、各界の有識者、研究者、学者、クリエイター、アーティスト、エンジニア、経営者らを呼んで話しを聞くウェビナーを多数開催する有料のWebサービスです。

https://college.metarealai.com/

AIの意識に関する見解

三宅さんは、AIが意識を持つためには、外界の物事を認識し、その認識をもとに自己の世界を構築するプロセスが重要であると説明しています。つまり、AIが意識を持つためには、認識と意識を結びつける仕組みが必要です。しかし、AIが外界の認識と内部の意識を効果的に結びつけるのは難しいという課題が存在します。これはシンボルグランディング問題として知られており、AIがシンボル(言語など)と外界の物事を結びつける方法を見つける難しさを指摘しています。

AIは認識能力を向上させてきましたが、まだ完璧ではなく、外界の全ての情報を認識し、それを意識として取り込むことは難しいと考えられています。これにより、AIの意識は現時点では限定的で、特定の認識に依存しています。

最近のAI研究では、複数のセンサー情報(ビジョン、聴覚、触覚など)と言語情報を組み合わせるマルチモーダルなアプローチが注目されています。これにより、AIはより豊かな認識と意識を持つ可能性が高まりますが、まだ課題が残っています。

AIの進化に伴い、哲学的な問題も浮かび上がってきています。AIがどこまで意識を持つのか、どのように意識が形成されるのか、といった問いが議論されています。

AIに関する意識の問題はまだ解決されていない難しい課題であり、哲学的な側面も含めて今後の研究と議論が進むでしょう。AIの発展とともに、人工知能がより高度な認識と意識を持つ可能性がある一方で、その理解と制御に関する課題も増えています。

言語モデルの進化と社会への影響

近年、言語モデル(例: GPT)の進化が注目され、その影響が広がっています。これらのモデルは言語を理解し、多くのタスクを実行できるため、認知モデルとしても応用されています。しかし、言語と認知の関連性については議論の余地があり、言語モデルが人間のアイデンティティや社会に与える影響が注目されています。

言語は社会や文化において重要な役割を果たし、言語モデルの発展は社会的な変化をもたらす可能性があります。しかし、言語に対する規制や著作権については国や文化による差異が存在し、これについての議論も進行中です。特に、学校の著作権や学習データセットに関する課題が注目されています。

言語モデルはさまざまな産業や社会で活用され、言語関連のタスクにおいて影響力が大きいとされています。その一方で、言語モデルには限界も存在し、他の情報形式への適用が難しい場合もあります。日本においては、言語モデルの影響が他国とは異なる要素が存在し、日本独自の視点が重要とされています。

著作権や学習データに関する規制や考え方についても、国や文化による異なる立場が存在し、議論が続いています。また、言語モデルの進化が他言語の多様性に影響を与え、アルファベットベースのモデルが支配的である一方で、言語の多様性も重要視されています。

三宅さん、七沢さんとの対談のフル動画はMAIカレッジにご登録ください。

三宅さん、七沢さんの紹介

三宅陽一郎さん (ゲームAI開発者)

ゲームAI開発者で、工学博士の資格を持つ。東京大学特任教授、立教大学特任教授、九州大学客員教授として、優れた教育と研究活動を行っています。専門分野はデジタルゲーム、スマートシティ、メタバースにおける人工知能です。著作も数多く、その中には『戦略ゲームAI解体新書』や『人工知能のための哲学塾』などが含まれています。IGDA日本SIG-AIの代表としてコミュニティでのリーダーシップを発揮し、DiGRAJの理事としても活躍しています。さらに、人工知能学会の委員として、学術的な分野においても大きな貢献をしています。研究と活動は、ゲーム、都市、メタバースなどの分野における人工知能技術の発展に向けて、貴重な貢献をしています。

七沢智樹さん (Technel代表)

技術哲学の研究者であり、テクノロジーの哲学に情熱を注ぐ。彼はTechnelの代表を務め、テクノロジーと哲学の交わりを探求しています。また、東京大学の客員研究員として、高度な研究活動に従事しています。

技術哲学に関する知識を共有し、議論を深めるためにDiscordコミュニティ「技哲ナイト!」(http://discord.gg/etbWsHFGSd)を主宰しています。さらに、JUNGLE CLUB(http://x.gd/ATz4D)にも参加し、テクノロジーと哲学の複雑な関係を探求しています。

著作には『技術哲学講義』(共訳)などがあり、その中で技術と哲学の接点について深い洞察を提供しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?