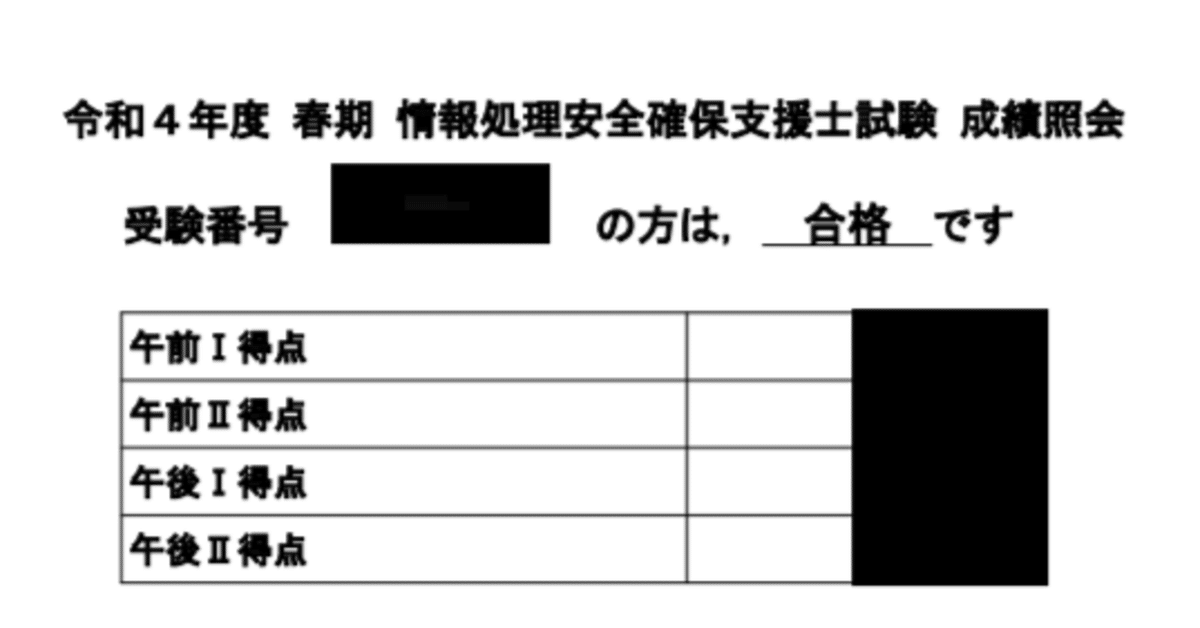

情報処理安全確保支援士試験 合格しました!!

いやー、頑張ったかいがあった。何とか合格いたしました。

報告を兼ねて、感想を書ていく!

毎回、情報処理安全確保支援士試験と打つのは面倒なので、公式の略称SC試験とこの記事では記します。

とりあえず嬉しい!!

なんといってもこれ。 達成感というか、やっと終わったというか。

試験自体は、4/17に実施。成績発表まで、約2か月。試験の一部の問題に関しては、解答がIPAのページにアップされていたので自己採点ができた。がそれ以外は全くわからない。なんかできたなーという手ごたえだけが自分の手元に。でも大体自分で「なんかできた!」と思った模試の結果が良かった試しもないし….

そんな漠然とした不安を突き破る、うれしい結果。ありがたい

試験当日の回顧

記憶から引っ張り出して、書く。後にSC試験挑む人の糧になれば。

試験会場

私の試験当日の会場は大学の大講義室。

大学の大講義室で受験するなんてすごく久しぶりな体験で、なんとなく懐かしさを感じながら受験をしていた記憶が。

会場には少し早めに着くほうが吉。受験会場や割り振られた受験番号によって左右はするとは思うが、私の場合は試験会場が入り口からそこそこ離れていて、移動に時間がかかったので。

空気感

中学・高校のいわゆる試験のような緊張感はなく、静謐な空間だったなぁと記憶しております。

緊張・闘争よりかは、誠実・懸命といった熟語の方が適すような空気感。

直前まで参考書に面し知識を最高の状態にしている人、リラックスのためかボーっとしている人など、本番でのふるまいは三者三様。

私の場合は、ボーっとしながら不安な点が出てきたら復習といった感じで過ごしておりました。

いかに自分を緊張させないかが、重要かと思います。

実際のテスト

過去問をやっていれば、自分の勉強不足で詰まることはあれど、形式が違いすぎてびっくりするようなことはないと思う。

とりあず午前Iは過去問からの出題が多くて一安心。直前に詰め込んだ午前IIでやや雲行きが怪しくなる。

さらに午後に入り、午後Iは専門性が一番高く難しい。午後IIは圧倒的な量。問題文が長い。

テストは参考書を通読しただけでは難しかっただろうな、と感じました。実務的なパターンを想定している問題なので、特有の言い回しから正確に場面の情報を取得する練習が必要。高校物理でいえば、”滑らかな坂”=”摩擦が働かない坂”みたいな感じで。

セキュリティに詳しいだけじゃなく、問題の傾向もしっかりと抑える必要アリ。

どんな勉強をしたのか?

今回の勉強の仕方について、備忘録を兼ねて。

勉強した期間としては、ざっくり1年くらいです。

使ったテキスト

①令和3年 【春季】【秋季】 情報処理安全確保支援士 合格教本

著者:岡嶋 裕史

出版社:株式会社技術評論社

②【改定4版】要点・用語早わかり 応用情報技術者 ポケット攻略本

著者:大滝みや子

出版社:株式会社技術評論社

③令和4年【春季】 情報処理安全確保支援士 パーフェクトラーニング過去問

著者:エディラーニング株式会社

出版社:株式会社技術評論社

①と②はセットで買ったからまぁ。でもなぜかポケット攻略本まで技術評論社。振り返ってみて初めて気づいた。

出版社についてはたまたま一緒になっていたけど、重要なのはそこではなく以下の3ポイント

メインの参考書(私の場合は①)に網羅性があること

過去問の解説書を持っていること

持ち運べる午前試験対策の本をもっていること

これを満たすように買えばいいと思う。個人個人、合う合わないがあるから自分で書店に行ってみるべし。

大雑把な流れ

取り敢えず参考書読む

暗記カード作る

午後試験の過去問を解く

午前I対策

午前II対策

といった感じ。

フェーズ1:とりあえず試験問題を見る

解かなくていいから見てみる。自分がどれほど無知なのか、実際の試験はどれほどのものなのか。この二点を最初に把握することがとても大切だと感じました。

試験勉強する上で、私たちは学者のように暗闇を搔き割っていく必要は特ないです。ただ一点、本番で合格最低点以上を採ればいい。それだけの事なので。

だからゴールとスタートを明確化することで結構簡単に方針決めができる。そのために試験問題は一見すべし。

ちなみに私の初見時は、試験問題が何を言っているのかが全く理解できずに絶望した記憶があります。ヨコモジ、オオスギー。

フェーズ2:Input

全くもって新しい領域に踏みこむには、やっぱり知識が必要。とりあず、いろいろ見てみる。具体的に言えば、参考書を通読。

とりあえず頭からお尻まで読み切る。覚えようとするよりは丁寧に読んでいくことを意識したほうが、最初はいいなと思います。

しかし、私のような初学者見えざる罠が…. 参考書の使っている横文字・概念が全くわからん。IP? UDP? プレゼンテーション層?

上記のような状態になる完全なる初学者の方は、ネットワークの解説部から読むことを強く勧めます。なんにも考えずに頭から読んだ私の場合、後から知識の体系化するのに苦労しました。

最低限ネットワーク用語が何となくわかる状態まで最初にもっていく。

コレ、ダイジ。

蛇足。 マーカー意味あるのか問題。

ネットで勉強法について調べてみるとラインマーカーやめろ的なものを散見する。が、個人的にはマーカーはおすすめ。科学的な学習効果などは知らないしそういった論拠は持っていないが、単純にモチベが上がる。開くと線が引いてあって、「俺、がんばってるな~」って。

目がちらちらして読みずらい、キライという方に無理強いするほどの効果はないが、気になる人にはオススメ。

大体1か月くらいはこのフェーズに割いていたはず。

フェーズ3:Input&Output

まだやります。Input。というのもセキュリティの分野は低レイヤーなことからWebの最新技術まで、幅広い知識が必要。なので、到底一回の入力では頭に定着しません。少なくとも私の場合は定着しませんでした。相も変わらず、テストの文章は何言ってんだこれ状態。

ということで二週目の通読へ。といってもただ読んでいるだけでは覚えられないので、暗記カードを作りながら読んでいきます。100均一に売っている情報カードに、ひたすら知識を書き込んでいきます。

参考書を読み直して、自分の言葉に書き下す。

自分の言葉・語彙に落とし込む。

コレが非常に重要。

一度読んだだけでは得た知識は、何かつかみきれないフワフワとした状態です。これを確固たるものにして行くのには、言語化が必要な作業だと思います。プロのスポーツ選手が基礎の練習を重ねて、体に動きを覚えこませるのと同じ要領で。

さらにこの情報カードというところに肝が。

まずこのカードのサイズ。名刺大といったところなのですが、小さい。面積も当然狭いです。ここに情報を書くにはどうしたって知識をかみ砕く必要があります。

概念的なもののからコアを見つけ出して、自分の言葉で書き表すのに持って来い。

加えて、小さいので持ち運びもできます。電車などの移動やちょっとした隙間時間に、取り出しては確認をとることもできます。

さらにさらに、これを書くだけでモチベが上がる。というのも、10枚とかの単位で書くとそこそこの厚みがでます。『あぁ、がんばれてるな、俺。』と自己陶酔ができます。文面上痛々しいことこの上ないですが、存外励みなるものです。ぜひお試しあれ。

大体3~4か月をこのフェーズで使ってました。

フェーズ4:スーパーアウトプットタイム!!

なんとなく問題文を、読めるようになったタイミングで過去問。ひたすら過去問+復習。

特に注力するのは、午後Iの問題。

ここは最も専門性が高くて、ここが解ければ後はなんとか、といった風に重みがある問題。なので先にどんどん解いて、復習して、わからない言葉・概念はもう一度書籍を見返す。

やり始めてみると人は想定以上に成長するものらしく、皆目見当もつかなかったような問題も解けるようになっていきます。

また過去問を解くことで、今までただ入れてきた知識同士のつながりも見えてきます。

特に解説を読むときに

『この問題では、知識1と知識2を使い、云々』

といった感じで、問題を解くのに必要な考え方、知識の組み合わせが手に入ります。一歩進んだ、メタな学習を進めていきます。

これは以下の午前対策と並行してテスト直前までやってました。

フェーズ5:午前I対策。ひたすらアウトプット

午前Iに関しては、どれだけ過去問に触れられるか。これに限ります。

というのも、過去問からの出題がとても多いです。何度も何度も答えを覚えるほど触れることで、当日の一発目の試験で安心ができるという、大きなアドバンテージが得られます。

私の場合は『情報処理安全確保支援士 合格教本』についてきた、午前問題を回せるWebAppをひたすら繰り返していました。それこそ、答えを覚えるくらい。お陰様で当日は、だいぶ安心感を持って挑めました。

午後問題の過去問を解くのと同時並行で、2~3か月はやったと思います。

フェーズ6:午後II対策。

こちらに関しても午前Iとやったことはほぼ同じ。ですが応用情報技術者試験という、少しむずかしめなテストの午前問題から出題がなされます。

なので補完として、ポケット攻略本を購入。午前Iと同じくWebAppで過去問を回しつつ、わからない分野を見つけては、攻略本を読む。これの繰り返しで何とか身に着けました。

これは危機感を持つのが遅かった。直前の1か月しか取り組んでません。

結論

結論、私の資格勉強は極めて普通の勉強法です。

じゃあ何故こんなにも文字数を割いて書き記したのか。それは、以外にも王道の勉強法は間違っていない。これを読者・未来の私に向けて伝えるためです。

結局は地道に足元から。受験の時には塾やら、学校やら、いろんな人から言われてしぶしぶ実行していたサイクル。自分で望んでやって、工夫をいろいろしてみた結果、定番のサイクルに落ち着く。

これを自己主導的に体験できたという意味でも、この資格勉強はとてもいいものだったと思います。

難易度としては高く、挑まれる方も多くはないでしょうが少しの参考にでもなれば。また、この経験を忘れてしまった自分は思い出せるように。

大変な長文、お付き合いいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?