どえりゃあ気になる名市博 ―あなただけの“推し展”に出会おう!― 〈使い方がわからないもの特集〉

※推し展とは、推し展示資料のことです。

こんにちは。名古屋市博物館サポーターMAROです。名古屋市博物館サポーターMAROとは、名古屋市博物館を盛り上げるためのイベントを企画、運営している名古屋市立大学の学生団体です。現在私たちは、Twitter 、Instagramで名古屋市博物館の展示資料をMARO部員独自の視点から紹介し、その魅力を発信しています。このブログではSNS上で発信した情報をさらに深掘りしたり、新たな展示資料を紹介したりしていきます。

今回は「使い方がわからないもの特集」です。 博物館には「これどうやって使うんだろう?」と不思議になるものがたくさん展示されています。そんな展示資料の謎に包まれた魅力を一緒に感じていきましょう🔍

【印籠(いんろう)】江戸時代

印籠には、水戸黄門が正体を明かすために見せるためのもの、というイメージがありますよね。しかし、本来の用途は印鑑や朱肉を入れるものであり、のちに薬入れとして使用されるようになりました。驚きですね。また工芸品として様々なデザインが楽しまれていたそうです。現代でもお洒落な小物入れは人気ですよね!

【須恵器(すえき)】古墳時代

古墳時代に使われていた須恵器です。丸い形がユニークで面白いですね!実際に見てみると意外と大きくて驚きます。かたい焼き物なので、大切な食料であるお米などを入れていたかもしれませんね♬

【甑(こしき)】古墳時代

底に穴が空いているデザイン、一体どうやって使うのでしょうか?実はこれは現代でいう蒸籠(せいろ)のようなもので、中に布を敷き、穀物を入れて、水を沸かした上に重ねて使うと考えられています!穴が空いているのも納得ですね。

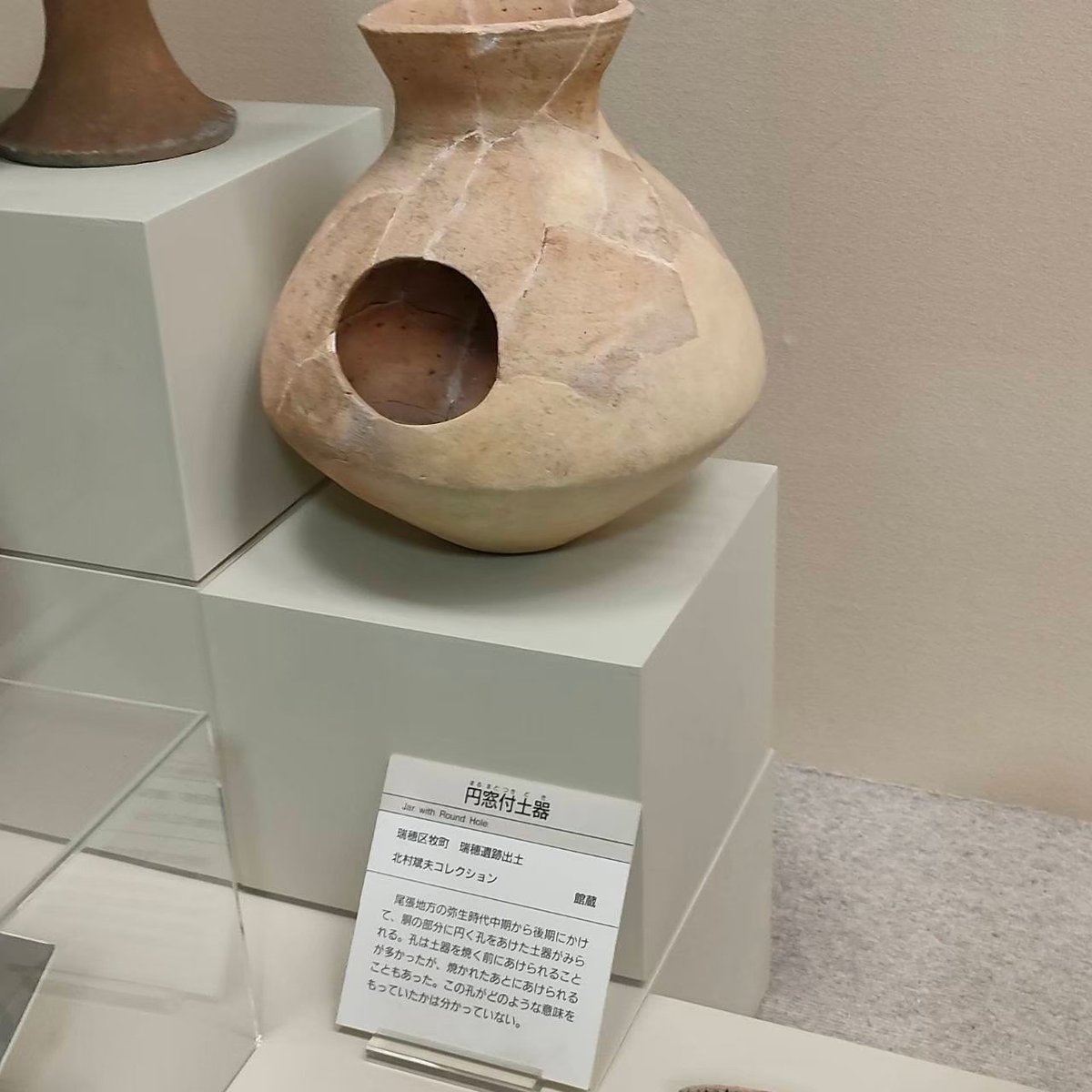

【円窓付土器(まるまどつきどき)】

こちらは胴の部分に大きく穴が空いています😳 中に物を入れるためのものとしては致命的なのでは……!?お墓でお供え物をするために使われていたという説や、日常的に使われていたものだったという説がありますが、用途ははっきり分かっていません。謎に包まれた土器ですね!

【天正大判(てんしょうおおばん)】安土桃山時代

天正大判は安土桃山時代に豊臣秀吉が作らせた金貨です。500円玉と比較されているようにとても大きいのですが、こんなに大きなお金をどのように使っていたと思いますか?お財布に入れて持ち運ぶには重そうです...実はこの天正大判は現在の貨幣のように物の売り買いに使われたのではなく、秀吉からのほうびとして家臣に配られたものでした。ぜひ実物を見てみてください💁♀️

以上、「使い方がわからないもの特集」でした!いかがでしたか?

現代の私たちには馴染みのないものでも、使っている様子を想像してみると親しみが湧きますね。名古屋市博物館には今回紹介したもの以外にも魅力的な展示資料がたくさんあります。皆さんもぜひ、お気に入りの展示資料を見つけてみてくださいね!

最後までお読み頂きありがとうございました!

次回は「昭和レトロ特集」です。ノスタルジックな雰囲気に浸れること間違いなし......!?お楽しみに!

Twitter、Instagramで、『どえりゃあ気になる名市博 ―あなただけの“推し展”に出会 おう!―』と題して、名古屋市博物館の展示資料の魅力を発信していきますので、ぜひフォローして投稿を見ていただけると幸いです。

Twitterアカウント→@meishihakusapo Instagramアカウント→maroinu_dayo YouTubeでも名古屋市博物館の魅力を紹介する動画を配信しています。 YouTubeアカウント→MARO_Channel

また、名古屋市博物館でMARO部員が作成したパネルの設置、フリーペーパーの配布を行っています。ぜひお越しください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?