シンポジウム もう、変えよう「オトコ」目線のメディア

(放送レポート編集部)

このシンポジウムは、2021年2月27日にオンラインで開催されました。

日本が最下位の女性比率

谷岡 ただ今から公開シンポジウム「もう変えよう『オトコ目線』のメディア」を開催させていただきます。このシンポジウムは、メディア界を横断した労働組合の集まり、通称MICとメディア総合研究所の共催で初めて行うキックオフイベントです。今後も継続してこういったシンポジウムを開きたいと思っています。

タイムリーという表現はあまりよくないと思いますが、森喜朗会長の女性蔑視発言とか「飲み会を断らない女」とか、日本社会のジェンダー問題が次々とあぶり出されていて、それをメディアが連日伝えているという状況が続いています。ですが、伝えているメディアも、残念なことに長いこと男性主流の業界です。私も放送界で20年ほどアナウンサーをして、その後大学の教員になりました。

今、管理職に女性3割を、という運動がありますが、今のメディア業界は社員だけでも女性が2割からギリギリ3割か、という低空飛行が長く続いています。そういったなかで労働組合がジェンダー問題を活動の大きな柱に掲げたことは非常に嬉しいことです。メディアの労働現場が市民の皆さんとつながって、なかなか中から変われないので、公開をして外からの風も入れて変わっていくというシンポジウムをしようというのは本当に貴重な機会になったと思っています。

でも一方で、まだここなんだな、という思いも実は複雑にあります。

長年、メディアの労働現場に女性が少ないということは、メディアで働く女性たちや研究者たちからも指摘されてきたことですが、変わらなかった。1つの貴重なデータが1995年、メディア総研が発行しています『放送レポート』に掲載されています。

▲放送レポート133号の特集「ジェンダーの視点からみたメディア組織」

95年といえば、国連世界女性会議が北京で開かれた年です。ここで発表するために、女性の研究者たちが初めて日本のメディア界で女性がどういう部署でどのぐらい働いているのか、というのを調査した世界的比較調査です。調査自体は93年に行われて、女性の比率は、新聞社は中央紙と地方紙によって違いますが平均8%。民放が13%、公共放送のNHKは7%という状況でした。

ここからすごく伸びたかというと、遅々たる歩みというのが現状です。この当時、調査した国が30数カ国、残念ながらというか当然というか、日本は最下位だったわけで、メディアで働く女性の最下位というのはその後の調査でも大体同じです。ですが、記録を残しておくことは非常に重要だということで、改めて先輩方が調査してくださったことに感謝したいと思っています。なので、今日のシンポジウムも『放送レポート』に記録として残していきたいと思います。

今日のシンポジウムは2部制になっています。第1部が受け手の側からご登壇いただき、特に若い人たちの声をうかがいます。第2部が、まさに問題である送り手側の諸事情、背景などを送り手の現場にいる皆さんから述べていただきます。ひとつお詫びがあります。今回、放送の現場からの方が仕事の都合で日程が合わなくて登壇できないことになりました。今後また皆さんからのご意見を伺って、どこかで実現したいと思っております。

第1部のコーディネーターは、メディア総合研究所所長で立教大学教授の砂川さんにお願いいたします。

セッション1 受け手の「違和感」

谷岡理香 メディア総合研究所運営委員/東海大学教授

田中洋美 明治大学准教授

松元千枝 ジャーナリスト/「アンフィルター」チーフエディター

海野千尋 NPO法人「Arrow Arrow」代表/N女・ALTメンバー

砂川浩慶 メディア総合研究所所長/立教大学教授

違和感を声に出せるか

砂川 ご挨拶ありがとうございました。セッション1は受け手の違和感です。最初に、松元千枝さんはジャーナリストという肩書きで、送り手の立場でもありますが、今日はあえて受け手という立場での違和感についてお話いただきます。

松元 私はメディア研究者でもジェンダーの専門家でもないですが、おかしいことをおかしいと言い続けたらここに到達したという感じです。

まず、メディアとジェンダーを考える上で、皆さんに考えてもらいたいことがあります。アメリカでよく聞くなぞなぞです。ある男性が自分の息子を連れて緊急外来に来ました。男性は出てきた医者に対して「息子が交通事故に遭ったんです、ドクター、助けて下さい」と言うと、医者は「これは自分の息子だから手術することはできない」と言いました。さて、この医者と男の子の関係は何でしょうか? 答えは後でお話します。

つい最近もこんなことがありました。私が英語で書いた記事に、「my editor」という単語があったのですが、校正では「he」として返ってきたんです。実は、その「editor」は女性だったんですが、「he」と推測された。エディターや編集長は男性だ、というバイアスがかかっているということですね。メディアだけでなく社会全体においてバイアスがかかっているので、それがメディアに反映しているんです。鶏が先か卵が先か、ということにもなるが、メディアがそうだから社会にも反映する、両面があると思います。

私は新聞労連東京地連の副委員長と、自分の単組で委員長をしています。この間、メディア業界の役員、管理職など経営側に女性が少ないということで、今日シンポジウムを主催しているメディア界の労働組合の仲間と申し入れをしてきました。メディア界でも役員に女性を30%登用してくださいという —— お願いというとちょっと心苦しいですが —— 要請をしてきました。「202030」を日本の政府は達成できないことになりましたが、メディア界からまず変わっていかなければいけないというメッセージでもあります。

新聞にも放送にも、業界団体の役員に女性はすごく少ない。意思決定の場に女性がいないということが、そのコンテンツに反映するので、女性への取材、女性の専門家のコメントなどが比較的少なく、テレビの番組制作も男性目線に偏るという問題があります。女性がメディアを利用するとき、情報発信をしている側が男性ばかりだと、自分との関わりを実感できないですよね。私がお手伝いしたメディア研究でもそのような結果が出ています。女性のロールモデルが無い。この間、アメリカの大統領選挙ではカマラ・ハリスさんが副大統領になりました。彼女の存在によって、女の子たちが、私もいつか副大統領になれるかもしれない、と思えるようになるわけです。

ハーバード・ビジネス・レビューが19年6月に行ったグローバル・メディア・モニタリング・プロジェクトという調査では、テレビ、ラジオ、活字媒体で、女性は4分の1しかニュースの対象としてインタビューを受けていないという結果があります。ニュースに出てくる専門家では、女性はほんの19%。逆にレポートしている報道側には37%と言われています。

▲(左から)砂川さん、松元さん、谷岡さん、田中さん、海野さん

女性が少ないことによって、ジェンダーバイアスが続く負のサイクルに陥ります。英国のBBCでも、フィフティ・フィフティ・プロジェクトというのが2017年に始まったそうです。こうした危機感を持って、報道側にもっと女性を登用する。もっと女性にも発言やコメントを求めていくべきだと、白人の男性が、少しずつ変えていったそうです。結果、1年ほどで50%以上になったというんですね。

いろいろ問題はあるらしいですが、ここまでジェンダーバランスを保っていくというのは、すごく良い試みだなと思って注目しています。世界中で300社ぐらい主旨に賛同したところがあるらしいです。日本でもあるかもしれません。もうひとつ、ユナイテッド・フォー・ニュースという運動では、科学者、医者、弁護士など「女性が少ないから」と思われがちで男性が多く取り上げられる有識者として、あえて女性の名前を挙げていくというプロジェクトもあります。また、リフレクト・リアリティ・プロジェクト(現実を反映しよう)という運動もあります。社会には女性と男性だけでなく多様な性があるということをメディアにも反映していこうという運動です。これらは海外の事例ですが、日本の現状についても話し合えたらいいなと思っています。

砂川 どうもありがとうございました。続きまして、海野さんはNPO法人のArrow Arrow の代表理事で、中小企業向けの産休・育休のコンサルタントと、女性社員の活用研修という仕事に携わっているということですので、お仕事のご紹介と、メディアに対する違和感のお話をいただければと思います。

海野 私はArrow Arrow と「N女・ALT」という、NPOで働く女性たちのエンパワーメント・グループにも属しています。Arrow Arrow というのは、妊娠・出産・子育て・介護など、いわゆるライフイベントと呼ばれているものと、働くことを並行に走らせたいと思っている人たちが選択できるような働き方を個人がどう作っていくか、同時にそれを組織の中でどう体現していくかというところを伴走支援しているNPOです。

M字カーブ、女性の結婚・出産期に労働力率が低下するという、有名なデータがあります。松元さんから「だってその場に女性がいないじゃない」という言葉が出てきましたが、それが本当に長きにわたって数字として出ているという実感もあります。ライフイベントによって就労している場所から手を離し、再び戻ってくるという状況が、今回のメディアの話との重なりが大きくあると、今日お話を聞いて感じています。

M字カーブも、少しずつ今、緩やかになってきていると言われます。実際、私たちNPOも肌感覚で、いわゆる大企業ではもう産休・育休取得をして戻ってきているケースがむしろ多い、という傾向も見えていますが、一方、企業規模が小さな企業ではまだまだそれが体現できないケースもあります。また、企業によっては「マミートラック」という、産休・育休明けにキャリアコースから外されてしまう課題も出てきていて、意思決定の場所になかなか入れない、という新たな課題が出てきている現状はあります。

じゃあ、どう働き方を変えていくのか。2018年くらいから男性も育休を取りたいという機運が高まってきていますが、もはや女性に限らず、ライフイベントと働くことを両輪で回したいという世代が出てきている。女性目線だけではなく男性も、どちらも選び取りながら働きたい人たちを増やしていく。それを受け入れる組織ももっと作っていく、というところを私たちは支援している状況です。

私はこのNPOに携わる前に、メディアに関連する場所で働いていましたが、その当時は違和感がたぶんなかったと思います。それが当たり前の世界で、そこに違和感みたいなものがあったとしても、握りつぶしていたのかもしれないと思うんですが、NPO法人というソーシャルな場所に自分が身を入れたときに、こんなにもジェンダーという課題があるんだ、ということに衝撃を受けました。教育の場では、日本は男女平等だ、とずっと思っていたんですけれども、就労や経済、政治の場でギャップが出てきている。その現実を知らないままだったことに自分でもびっくりしました。

メディア関係を離れてから違和感が少しずつ見えてきた実感があるのと、私は今、5歳の娘がいますが、彼女の目にどう映っているのかというのがすごく気になるところです。とはいえ、絶望よりも少し光のほうが見えてきている、というのはあります。例えばコンビニで娘とトイレを待っているときに、棚にある成人雑誌を見て、もし娘が「これ何?」って聞かれたら何て答えるだろう、という違和感があったんですけど、19年に大手のコンビニ各社がそれを一斉に取り下げたという実情があります。この数年の状況を見ていると、やっぱり違和感というものを表現していいし、それが変わっていくという社会の変化もある、と実感しているところです。

同じように、NPOの活動の中で、働き方の部分がとても変わってきていると光に思うこともあります。例えば、女性社員が働き続けたくてもなかなか叶わないところがこれまでありましたが、ワーキングマザーとして働く人たちがだんだん増えてきている。組織の中でも、じゃあ彼女たちの声をどうやって拾っていこうという目線になり、制度の設計がなされたり、組織の中で変化が起きていったりという事例が、ひとつではない。個人がアクションをすることで組織の変化に繋がっていく、というのをたくさん見てきています。

メディアの部分については、私たちはその違和感をどこまで声として出せるのか、ということはすごく気になっています。おかしいことをおかしいと言えないのはそもそもなんでだろう、と考えていました。きっとメディアの中でも、意思決定の場所で言えない、ということがあるかもしれませんし、就労の場所でもおかしいことをおかしいと言えない雰囲気があって。それをどうしたら変えていけるのか、ということを私たちのメンバーでよく話し合っています。

組織の中で働き方の話をする場を設けさせてくれと提案することがあります。会社からは、企業のキャリア研修というオファーだったりしますが、女性たちが「私たちが働き方を変えたいと言っても結局、上の管理職層が男性で、私たちが望む働き方を果たして受け入れてくれるのでしょうか。私たちではなくて、その人たちにこの研修をしてほしい」と言うのです。もう世代や性別に関係なく、この場所で働き続けるために何が課題で、どういうことが変容できるのかということを話し合いましょうということにして、企業の中で、事業の会議ではなく働き方の会議をしようということをやっていたりします。

メディアリテラシーの限界

砂川 今のお話で、メディアもこういうところを変えていったら、というアドバイスはありますか?

海野 メディアで働かれている女性が数字では如実に増えていないと言われましたが、増えてきているような気がするんです。ライフイベントに関わらず働き続ける選択肢をとる方が増えているときに、その方たちはもはやマイノリティではなくて声を上げられる人たちだ、という認識があります。だとすると、その声を上げる場所、実際にそれを組織側に投げかける場所を、小さなトライでもできたらいいなと思っています。

例えば、建設系の業界は男性社会で、そこで相談を受けたことがあって、女性がこの場所で働き続けるときにどういうことをやっていけばいいかわからない、という。でも、1つの会社だけではなくて、横でネットワークを組んで、どうしたら業界全体の働き方を変えていけるのか。それには上層部のマネジメントする人たちもこの場所に呼んで、何が課題なのかを一緒に話し合う場を設けたり、講演の形で登壇させてもらったりもしました。ボトムアップできていくことも、きっとあるんじゃないかと思っています。

砂川 松元さん、どうですか。実際に今、ネットワーク作りされているわけですが。

松元 確かに従業員の中で女性は増えてきてはいるのですが、何故か上に行くにつれ…。メディア界の労働組合の女性たちが声を上げ、横断的につながり始めたのが大きく影響したと思います。私は「メディアで働く女性ネットワーク」のメンバーですが、そこも横断的にメディア界の女性たちだけが繋がったもので、メンバーは口々に「私たちはこういう場を求めていた」と言っていました。

砂川 そういう意味では、やはり変わってきているところもあるということですね。続きまして、田中さんには、ご自身の研究のご紹介と、メディアに関するオトコ目線的なところをお話いただければと思います。

田中 今、ジェンダーとメディアについて、まさにこのシンポのテーマに関わることについて研究しています。振り返ってみると、子どもの時からメディアのジェンダー表象について何となく違和感がありましたが、言語化できずにいました。関心を持つようになった大きなきっかけは、ドイツの大学で社会学とジェンダー研究を学んだことです。7年ぐらいドイツに住んで、現地メディアと日本のメディアの違いを感じました。例えば、テレビでは、天気予報に「お天気お姉さん」はおらず、男性が淡々と述べていました。スポーツ番組も、タレントは出てこなくて、司会者と解説の2人がひたすら専門的に解説していたり、サッカーの試合中、フィールドで走っている審判に女性がいたり、いろいろ驚きました。

と同時に、現地のメディアが、ヨーロッパ人ではない人々をどう描くかというところで、ジェンダーの問題プラス人種・民族の問題が絡み合っていることに気づき、自分の問題として考えるようになりました。メディアにおける非西欧・非白人女性の描写と自分が見聞きしたり経験すること、例えば、何気ない日常の中で悪気なく知り合いがポロっと言うこととか、そういったことと無関係ではないことにハッとしました。

今、思うことは、ジェンダーとメディアの問題は、この惑星全体の問題といいますか(笑)、どこにいってもあるのかな、ということです。

現在、情報コミュニケーション学部というところで教えていますが、授業では、学生の皆さんに新しい気づきを得てもらうことを意識しています。毎年数百人の学生たちがジェンダーのことやメディアのことを学んで社会に出ていきます。提出されるコメントやレポートを見ると、多少響いているかなという実感があるので、それが卒業した後も続くといいなと思っています。ただ、楽観視できません。あるイギリスの研究者が次のように書いていました。90年代にそういう思いで学生をメディア、クリエイティブ産業に送り出し、教え子たちがメディアを、社会を変えていってくれると思っていたが、思う通りにはならなかった、と。いろいろな事情があるでしょうが、1つには、海野さんがおっしゃったように、就職するとその企業、組織、業界の文化に馴染んでいき、気づけなくなるということがあります。その意味では、本日のシンポジウムのような企画がメディアに携わる人たちの中から出てきたのは、本当に素晴らしいことです。

メディアを作る側の人たちが企画されて気づいていくことが重要だと思う理由がもう1つあります。作る側でない人たちにできることとして、メディアリテラシーをつけましょう、ということがよく言われます。義務教育で学ぶ国もあり、日本でも学べる授業があります。ただ、リテラシーを身につけるだけでは限界もあります。例えば、若い女の子が、リテラシーを身につけたことで、細くて美しい女性ばかりがメディアに登場するのはおかしい、と気づくことができますが、そのような身体が理想だという考え方、価値観や規範があまりに強いので、むしろそのような身体の獲得を目指してしまったり、自尊心の低下を招いたりなど、女性として生きる上でそういうイメージに抵抗するのは非常に難しい現状があります。リテラシーを学ぶだけではなかなか幸せになれないとしたら、コンテンツを作る側に変わってもらわないとどうしようもない部分もあるのではないでしょうか。

社会にあるジェンダーやセクシュアリティに関する規範や価値観を見直す、変えていく、というのは重要ですが、メディア社会、メディア文化というほど、メディアが重要な社会に私たちが生きているのだとしたら、社会や文化を変えるためには、メディアを作る人たちの意識がどうしたら変わっていくのか、ということを考えなければいけないと言えるでしょう。

学校を卒業した後、どのように学び続けていくか、新しい気づきを得ていくかが大切です。日々忙しく働いて、余裕がないまま終わってしまうという人も多いでしょうが、例えば、研修のような形でそのような学習を推進する動きがジェンダーとメディアについてもあっても良いと思います。知り合いのオランダの研究者は、ジャーナリスト向けにジェンダートレーニングを提供していると話していました。またジェンダーの視点からみて評価できるコンテンツを表彰するという試みが海外ではあります。日本でもやってみるといいかもしれないですね。

誰にとって面白いのか

砂川 研修や制度はやはり大事で、新聞労連は組合としても取り組まれていたり、放送では新入社員対象にNHKと民放連で放送人基礎研修をやっていますが、新入社員のときに聞いたらそれでおしまいか、ということです。特に、管理職クラスの人たちが、ジャーナリズムという観点では現場経験は踏んでいるけど、マネジメントというところまで考えないと、メディアの場合はよろしくないということは思います。

それでは学生から報告をいただきます。実は学生も実名で顔出しで、と考えましたが、メディアの企業に内定を得ている人もいて、たまたまこの画面を見ているのが某メディア企業の人事部だったらどうする、ということで、打ち合わせの段階で仮名にすることにしましたが、そういうことを学生が気にすること自体も、社会全体がやっぱりオトコ目線というか、古い価値観の中でしばられているということを強く感じます。それでは、よろしくお願いいたします。

Meg 4年生のMegと申します。私からは2つのことをお話させていただければと思います。ひとつめに、ひとりの若い視聴者として現状をどのように認識しているのかについてです。ふたつめに、今後のメディアに何を期待するのかについてです。

私はコロナ禍で日本のテレビを目にすることがすごく増えて、ジェンダーの観点から見て問題のある表現や状況が登場する回数の多さに驚きました。例えばある番組では、年配の男性のMCがおり、若い女性が交替でアシスタントを務めるという構図だったのが、若い女性が男性に替わることになったと聞いて、アシスタントは必ず若い女性と固定しないのは良い方向の変化だなと思っていたら、実は女性から男性に変わった途端に役割の名前がアシスタントから共同MCに変更されたということで、ああ、そんな露骨なことをするんだと驚きました。

あるいは、例えば安倍総理や菅総理のコロナに関する会見を見ると、質問のために集まっている記者の方々がここまで男性ばかりなのかと本当に驚きました。皆さん黒のスーツを着ているのですが、同じ時期にアメリカでトランプ大統領に対して、鮮やかな紫とか赤とかオレンジのシャツを着た女性の記者が会見で質問をしてトランプ大統領に嫌われていて、というのとは対照的だなと感じました。

このような例をあげたらきりがないのですが、今回お話する機会をせっかくいただいたので、少しだけリサーチをしてみました。

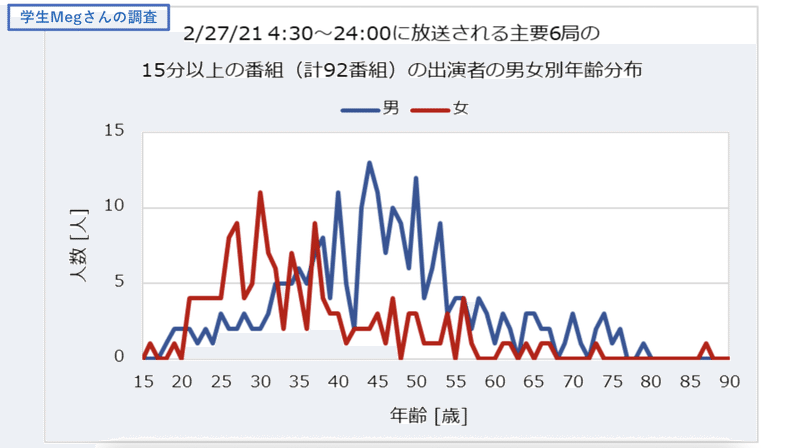

本日、21年2月27日に日本テレビ、テレビ朝日、TBSテレビ、テレビ東京、フジテレビ、NHKの6チャンネルで放送されるバラエティ番組やニュース番組に登場する人々をリストアップしてみました。完璧なデータとはいえないのですが、出演者の男女別の年齢分布です。X軸が出演者の年齢で、Y軸が出演者の人数で、青が男性、赤が女性です。

図を見ると、テレビでおじさんの話を若くてきれいな女性が聞くというイメージが気のせいではないという感じがします。わざわざデータを確認しなくても、そのような構造の存在には誰もが気づいてはいると思うのですが、私が特に重要だと思うのは、そのようなテレビが誰にとって面白いのか、ということです。

実力がある人、面白い人が出演できているという見方もありますが、そもそも実力がある人が本当に同じような機会を得られているのか。あるいは皆が同じように実力をつける機会が得られているのかという問題もありますし、それ以上にその実力や面白さというのが、もしかして特定の一部の人たちの目線から見た実力だったり面白さだったりする可能性を考えるべきだと思います。

個人的にはNetflix にも入っていますし、YouTube をよく見ますし、海外のサブスクリプションにも入っているのですが、面白いものをもっと見たいという気持ちは強いので、日本国内のドラマとかバラエティとか、あるいは新聞なども、もっと面白いもの、そしてもっと安心して見られるものが増えればもっと見るのにな、と感じています。

今後のメディアに期待するのは、第1において行かれないこと。第2に率いることです。先の数年間だけでも、日本におけるジェンダーを取り巻く環境、多くの人たちの感覚が目に見えて変わっていると思います。そしてハリウッドでもダイバーシティを改善してきていますし、韓国のドラマも社会問題に切り込むことに挑戦していると思います。今はそのような海外のコンテンツにも多くの日本の人がアクセスできて、更に日本の芸能人が社会的に意識の高い発信をして、若い人が影響を受けるということも増えていると思います。そのため、日本のマスメディアも、そのスピードで変わらなければ、この先、私たちのような若者からしたら、これならもうちょっと違うところに行くよ、という流れができる可能性もあると思います。

一方で、少し矛盾するようですが、英語圏のソーシャルメディアを見ていると、ジェネZと呼ばれる若者世代の社会問題の意識の高さは日本とは比べものにならないと思います。多くの英語圏の若者にとって、ポップカルチャーと政治の境目がほとんど無いような、ジェンダーをはじめとする差別のような問題に関してもすごく意識が高い状態になっていると思います。

日本の若者はまだまだ意識が低いのでメディア側も心配しなくて大丈夫です、と言いたいわけではなくて、メディアの側から視聴者を育てるという意識が重要なのかなと思います。方向性として、進歩していくのは間違いないと思うので、それをメディア側が待つのではなくて、私の世代の人たちとメディアが互いに信頼関係を築けたら、日本社会全体にとっても有意義だと思いますし、日本にもちょっと希望が持てるという気がします。

今、ジェンダーの話題が流行っているから、それをメディアがカバーすれば受けが良いという次元の話ではなく、あるいは視聴者が面白いコンテンツを見られるかどうかという次元の話ではなくて、メディアに限らず、今後、数十年というスパンで考えたときに、あらゆる分野の人たちが、こういう進歩の流れの1部として動いていかないと、社会として何も残らなくなっちゃう、という段階にいるのではないかなと感じています。

内面化されるオトコ目線

キョウコ 私がジャーナリズムやジェンダーに関心を持ち始めたきっかけを少しお話して、それから、先ほど松元さんもおっしゃっていた管理職の女性比率について、ちょっと詳しくお話できたらと思います。

私はダイバーシティの授業で、女性に関する偏見、例えば「女医が何か問題を起こした」などといったメディアでの表現が、男性がメディア業界を支配しているという背景があるから起きているというのを知ったことがきっかけでした。それに関して、20年3月8日、国際女性デーにあわせてMICが調査されたものですけれども、マスメディア業界での従業員が、出版関連企業でも女性の数が4割にものぼっていないんですね。新聞・通信社だと、2割にもう少しで届くかというところ。管理職になると、出版関連企業では2割を少し越えたくらい。で、またそれから減っていき、新聞・通信社ではまだ1割にも満たない状況です。MICは03年6月に政府が掲げた目標である、新聞・放送・出版のいずれも20年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも3割程度とするという目標とはかけ離れた状況と分析されています。

このように、男性がマスメディア業界全体を牛耳っていることが原因で、女性による犯罪や問題発言、ひいては女性が被害者である性暴力をはじめとする事件の際の被害者批判などの横行に繋がっているのではないかと私自身感じていますし、その解決に貢献できたらいいなと日々思っております。

現在、私は小規模な広告代理店でインターンをしていますが、そこでも男性はもちろん、女性やマイノリティへの直接的・間接的な圧力、固定観念の押しつけのようなものを感じてなりません。学校レベルだったり、企業同士、組織同士、また、もう少し小さなNPOとか、そういった団体同士の情報交換だったり、いろんなレベルでの情報発信を介しているマスメディアが、本当にマイノリティも、子どももお年寄りも含め、いろんな方々が生きやすい、インクルーシブな社会の実現のために、もっとオープンマインドな表現だったり、いろんな立場のことを考慮した表現をしていく、そういうロールモデルになるべきだと考えています。

私もまだ就活は始めてはいないんですけれども、何らかの形でそこに貢献できたらいいなと思っております。本日はこんな機会をありがとうございます。

KAI 大学3年のKAIと申します。私はデータなどを持参していないですが、学生の目線からメディアについて思うことを身の丈でお話させていただきたいと思います。

まずは私がジェンダーに興味を持つようになったきっかけです。私は、母が父よりも長時間働いていて父よりも稼いでいたり、家族全員で家事を分担しているという影響もあって、幼いころから男女の役割分担を感じずに育ちました。けれど、社会ではまだ女性は活躍しづらいということを母から常々聞かされていて、ジェンダーに関心を持つようになりました。

中学生のときに、私の友人の女子生徒が男性教師にセクハラに遭っていたということが発覚して、その中で、被害を受けた女子生徒が校則で禁止されている色つきのリップをつけていたのが、ある女性教師に見とがめられて「そんなものをつけているから言い寄られるんだよ」というふうに被害を受けた女子生徒に言ったということがありました。そのときにすごく衝撃を受けて、女性はジェンダーの面だけではなくて、セクシャルな面でも搾取されていて、被害の責任を負わされてしまうという現実を目の当たりにしました。

私も中学時代に制服のスカートを着たくない、と先生に抗議していたんですけど、先生は「あなたたちを守るため」と、校則を守るように言いました。女子中学生というレッテルを貼るために、スカートは着用させるくせに、痴漢に遭わないために長い丈を守れ、というメッセージだと私は受け取ったんですけれども、こういう校則が、女はスカートをはくもの、痴漢は被害者に非があるという考え方を生徒に押しつけているんじゃないかと思いました。最近、メディアでもブラック校則が話題になっていますが、こういう視点はなかなか少ないように感じています。

中学のときのこういった経験から、性被害にも関心を持って、高校生の時に、伊藤詩織さんが出席する講演会に数回参加したんですけど、そこに、例えば小島慶子さんなどメディア関係の女性も参加していて、そこでいかにマスコミが男社会かという内部事情を初めて知って、とても驚いたんです。

それまでメディアのコンテンツで、あまりオトコ目線だなと感じることは無かったんですけど、それ以降、意識して見ると、確かにおかしいと思うことがちらほらあると思いました。例えばテレビだと、男子アナとは言わないのに女性だけ女子アナと言われて、アイドルのように消費される対象となっていることや、家事のグッズの紹介で決まって「主婦の味方」という枕詞が付いたり、男性は働きに出て女性は家を守るというような伝統的家族観を元にしたCMがすごく多いと思って、それまでは当たり前に見ていたものが、実はおかしいことだと気づけたんです。つまり、それまではオトコ目線が自分の中でも内面化されていたのかなと思いました。

この前、NHKの情報番組のディレクターをしている女性に話を伺う機会があって、その方の担当する番組は対象が40代から50代の女性だったんですけれども、家事の話題ばかり放送するのはどうなのかと質問したところ、ジェンダー平等は意識していきたいけれども、需要のある番組作りをしなければならないので、なかなかスタンスは変えづらい、というご返事をいただきました。NHKですら、従来の男女の役割分担を意識した番組作りをしているのは少し残念に思いました。

また、新聞でもまだオトコ目線が残っているなと思うことはあります。記事では男女平等を謳っていても、表現の端々にこぼれ出ているかなと思うことがあって、先日、雑誌の『AERA』で、74,000円の会食をしていた山田真貴子内閣広報官を扱った記事のタイトルが「美人内閣広報官の裏の顔」となっていました。これに対してSNSで批判が上がって、気づいたらタイトルはこっそり「山田内閣広報官の裏の顔」に変わっていました。ただでさえ政治家や官僚に女性が少なくて、管理職にも少ない状況の中で、活躍する女性には「美人」という理由があったからだ、とするようなオトコ目線の書きぶりだなと思って、すごく不快な思いになりました。もし彼女を批判するにしても、女性を侮辱するような書き方は許せないと思いました。

私自身、現在マスコミ業界を目指して就活中ですけど、働きやすさを謳った座談会に登場するのは決まって女性で、育休が取りやすいというような話を女性ばかりがすることで、ジェンダー平等が進んでいると考えているのかな、と疑問に思ってしまいます。男女関係なく、家事、育児も取り組みやすい働き方が必要だと思っています。もし新聞で、その紙面で男女平等を謳うなら、先ず隗より始めよ、と私は言いたいです。メディア業界で今後よりいっそうオトコ目線が無くなるといいと思っています。

組織に入って意識保てるか

アスカ 私は大学で社会学を専攻していて、主にジェンダーやフェミニズムについて学んできました。4月からは報道機関で記者として働くので、今のメディアの受け手と送り手の中間のような立場で思っていることを2点手短にお話しようと思います。

まず、メディアの就活を始めてから思ったのは、全国転勤に行ったり、夜討ち朝駆けといった長時間の労働が求められている記者の働きについて知るにつれて、それは家事や育児の主たる担い手ではない男性や、かつ健常であることを前提としているのではないかと感じるようになりました。そしてそのような労働のスタイルが前提となっている環境で成果を上げた人たちだけが権力を持つということは、最近も「飲み会を断らない女」が話題ですけれども、そもそも飲み会を断るという選択を余儀なくされている人が出世の道を閉ざされたり、また過度の負担を強いられたり、それから男性にも家庭のための時間をとれないようにしたりすることで、女性をはじめマイノリティを差別、排除する報道機関の男性中心的な構造を維持しているのではないかと思っています。

それから#Me Too の高まりとともに、メディアで働く女性からも、取材のときに受けた性被害やセクハラ被害の経験が多く語られてきました。私は報道機関がこれまで取材の成果と天秤に掛けて、そういった事態を矮小化してきた面があるのではないかという印象を抱いています。女性記者が被害を受けたときに、取材相手と事を荒だてたくないために泣き寝入りすることになったりとか、そういうことがあると任せてもらえる仕事の範囲が狭められたりするという話を聞き、辛くなりました。

取材のために、これまで我慢を重ねざるを得なかった女性たちの心境というのは、やはり報道機関自体が受け止めなくてはならないんじゃないかと思いますし、やはりこれからメディアに入る身としてはちょっと不安になります。なので、#Me Too を受けて、女性ジャーナリストの性被害を未然に防ぐために、そしてその加害があったときに、それに適切に対応するために報道機関自体がどういった取り組みをしているのかということを知りたいと思っています。

私もジェンダー平等や、様々な立場の人々の共生を謳うメディアが、そういったことを達成するためにメディア自体の構造から変わっていく必要を感じていますし、私もこれからそういった立場で変えていけたらいいなと思っています。

秋川 大学4年で、ジャーナリズムとかメディアについて勉強していて、来年度からはメディアに入って記者になる予定です。僕はこの一年は就職活動をしていたので、その中で感じたことを素朴に話せれば、と思います。

僕が面接を受けていた中で思ったのは、いろんなメディアがジェンダーのことを取り上げて、ジェンダー平等で半数にすべきだという議論が展開されていく中で、でも実際に面接に行くと、面接官として女性が出てくるということはほとんど無いんですね。1次面接だと、まだかろうじていたりするんですが、2次、3次、最終となっていくと、どんどん女性が減っていく。2次、3次でも女性を見たことは僕は1回も無くて、でも面接会場に女性はいて、案内役とか、面接の前のアイスブレイクというか、緊張ほぐし役をやっている。部屋に連れて行かれると、そこには恐らく社内ではきっと偉いんだろうなという男性の方が3~4人座っている。リベラルやジェンダー平等を謳うメディアの面接フローの中で、かなり男性視点に偏っているというのは、採用においていろいろ歪みが出ているんじゃないかと想像せざるを得ない感じがしています。

これは面接だけではなくて、説明会やインターンシップでも同じようなことが起きていると思っています。記者の方とかデスク、部長とかいろいろ出てきてお話されるんですけど、やっぱり男性に圧倒的に寄っている。女性の方が登壇するときも、ちょっと言い方が悪いですけど、ジェンダー係みたいな役割しか与えられていないような感覚があって、そういう歪みが採用過程においても出てきているだろう、という気はしています。

女性の友人の話で、あるメディアの最終面接のときに「君は結婚する気はあるのか」「出産したら会社は辞めるのか」ということを聞かれて。その人は結婚もするし出産もして、その後は会社に戻りたいと思っていると回答して、結果は通ったそうですが、そもそもそういうことを採用で聞いてしまうのも、ジェンダーイクオリティにはかなり反するところがあるんじゃないかと思います。たぶん、男性には聞いていないと思います。

今は同じ企業に入る内定者の集まりで読書会などをやっていて、同じ世代の人たちは、男性でも女性でも一定程度ジェンダーの意識はあるようには感じています。それこそ『マスコミセクハラ白書』や『足をどかしてくれませんか』をみんなで読んだりして、本当に酷いね、ということを言い合ったりしています。

でも、組織に入ってから僕たちがどのくらいその意識を保っていられるのか。ジェンダー的にイクオリティな表現をする、報道をするということを、どれだけ入った後も続けられるのか、すごい不安があるところで、上司には逆らいづらいところがやっぱりあると思うんですよね。

だから、部下の意見が通りやすくなるとか、年次が下の意見でも、ある程度、上が聞いてくれるという状況にしないと、新卒でジェンダーイクオリティみたいなものを目指していっても、あまり根本的には変わらないんじゃないのかな、ということを考えています。

現実を反映しているのか

砂川 ありがとうございました。『マスコミセクハラ白書』は、まさに松元さんたちがされたことですね。

松元 はい。私たち「メディアで働く女性ネットワーク」が作った一冊です。MIC日本マスコミ文化情報労組会議が行ったセクハラ調査でも明らかですが、本を出版することでいちばん伝えたかったことは、会社の上司や同僚だけでなく、警察や政治家、中央・地方の官僚など権威的立場にある人たちも加害者になりうるということです。情報の代わりに性的な関係を迫ったりすることは、知る権利やメディアの独立性にもかかわります。ひいては民主主義の危機にもなることです。ぜひ皆さんに読んでいただきたいです。

大学生の皆さんからいろんな意見をいただいて、もっともだと思うことがたくさんありました。大学生のときのこの気付きはすごく重要なので、社会人になってからも、この意識を大切にしてください。上司に逆らうのは怖いと言われていたようですが、私たちのように労働組合に加入して横のつながりや仲間を作っていくことが力になります。援護射撃をしてくれる仲間を一人でも多く増やすことが重要です。

さっき紹介したBBCのフィフティ・フィフティ・プロジェクトですけど、自分ができることを3つリストアップしています。まずは、自分から変わる。それから自分の周りを変えていく。1人ずつ、おかしいよね、と言っている仲間を増やしていく。そういう小さい行動から始まっていくのかなと思いました。

砂川 せっかくの機会ですので、学生の皆さんから、専門家の皆さんへの質問を受けたいと思います。

KAI 海野さんに質問させていただきます。私も、新聞の下の書籍の広告欄で「処女」という言葉を見て、親に「処女ってどういう意味?」って小学生のときに聞いた憶えがあるんですね。そこでは、あまりしっかり答えてくれなかったんですけど、メディアも、ただ男性が自分の欲望を満たすために女性を消費する、という描き方だけじゃなくて、しっかりした性教育をメディアでもやっていくべきじゃないかと思いますが、どうお考えですか。

海野 おっしゃっていること、すごく私も共感しているのと、改めて今、家庭の中でできることもあるな、とボールをもらった気がしました。

メディアを受け取っている私たちが、同じ画面を見て「これってどう思う」と親子の間で話し合いができたり「いや、これっておかしいよね」とお互いが言葉に出し合えるのも、もしかしたらその受け取り側の変化の一歩としてできることかもしれないと思いました。作り手側の変化はもちろん欲しいと思う一方、私たち受け取り側の学びが必要だと思っています。私も性教育をまともに受けてこなかった記憶があるので、今、自分自身で学び直しをしているんです。娘に伝えるときに自分が何を言うのか、それ故に、学び直しがもっと必要だと思っています。メディアを受け取る側、作る側の両方が学び直しできるような場所がもっとあると良いと思いました。

KAI 私の両親もなかなかちゃんと答えてくれなかったし、学校でもしっかり学ぶ機会が無くて、いろんなところからどうにか情報をつまみ食いして勉強していった、というのがたぶん、同じ世代の子たちはみんなそうだと思うので、これからもっと、学校もメディアも含めて、性を消費するものではなくて、しっかり勉強していくような土台があると良いなと思いました。

秋川 松元さんにお聞きしたいんですけれども、先ほどリフレクト・リアリティ運動という単語が出てきて、僕が思い出したのは、新聞のオピニオン欄で複数人の論者が出てくるような記事が、リアリティをリフレクトしていないと思っています。3人いたら男性が2人、女性が1人。女性の1人は、女性枠としてジェンダー係みたいになってしまって、本当はもう一歩踏み込んだところまで話したいけれども、自分しか女性がいないから、女性としての語りというところにとどめないといけないということがあるんじゃないでしょうか。新聞のオピニオン欄において、どれだけリアリティがリフレクトされているのか、ご意見を伺いたいと思います。

松元 質問を伺って思い出すのは、私自身が、イギリスのメディアの女性記者から「女性こそがオピニオンを書くべきなのだ」と言われたことです。メディアは多くの人たちの目に触れるものですから、そこで女性たちが意見を発表することがすごく重要だと。政治であれ経済であれ、女性が意見を述べることが大事。例えば、パネルディスカッションのパネリストは男性ばかりの場合が多いですね。最近はジェンダーバランスを考えて女性に声をかけるようですが、5人のパネリストの中で女性が1人しかいないというのは、ジェンダーバランスが取れているとは言えません。現実を全然反映していませんよね。

また逆に、女性の新聞記者で、子育てをしながら仕事をしている人がいます。主に、夫が子どもの面倒を見たり家事をしているのですが、勤務先の新聞社では彼女はジェンダー担当。けれど、「私にはジェンダーの視点が欠けているから、自分は適任ではない」と彼女は言っています。この例からは、凝り固まったバイアスがかかっているのがよくわかります。

Meg 私も松元さんに質問したいです。イギリスの番組が好きでよく見るのですが、この数年間ですごくダイバーシティの面で改善しているのが目に見えてわかります。イギリスやアメリカだと、視聴者側も、あるいは出演者側にも、ダイバーシティを求めたり、出演者のアカウンタビリティを求めたりという動きがすごく強いと思うんですけど、日本では視聴者側もそこまで育っていない状況の中で、メディアが大々的にジェンダー問題を進めても、バックラッシュみたいなものも大きいのかな、と思います。視聴者が今いる段階と、こういう話を進めていかないと、というのを、どのようにバランスして、メディア側で実現できるのでしょうか。

松元 とても重要な質問ですね。でも難しそうですね。先日、労働組合の女性たちと一緒に業界団体に申し入れをしました。役員の30%を女性にするよう要請したのですが、記者会見もして、荻上チキさんのラジオ番組にも出て、社会に向けて発信しました。ところが申し入れに言っても、反応が鈍くて、怒りを通り越して悲しくなりました。

SDGsが国際的にも取り組まれ、誰にとっても住みやすい持続可能な社会にしていこうという試みですが、そこにも女性活躍が目標として掲げられています。ところが、地球温暖化対策とするCO2削減はキャンペーンで力を入れてやっているのに、女性登用30%と言うと「いや、そこはちょっと新しいことですから」と渋る。もうこれまで何十年も取り組んでいるんですけどね(笑)。権威的立場、意思決定の立場にいる男性たちの意識が変わらないと、なかなか難しいんじゃないかと思います。

意思決定する人たちの意識が変わることが1番手っ取り早いですが、私たちは労働組合として、数の力を使いつつ、そこがおかしい、という声をだんだん大きくして動かざるを得ない状況を作っていくしかないと思います。

今、マスメディアは危機的状況というか、窮地に立たされています。ジェンダー平等に取り組まないと業界の未来はない。危機を打開するきっかけにするよう訴えていかないといけないですね。リフレクト・リアリティの運動を始めた理由は、やはり業界の未来のためでした。そこで働いている私たちも、受け手も一緒になって声をあげることが重要です。

冒頭のなぞなぞですが、交通事故にあった男の子と医師の関係は何か―。男の子を連れてきたのは父親なので「お父さんはもう一人いるんですか」などと言う人が多いです。正解は「私の息子だから手術はできない」と言った医師は、男の子の母親。たいがいの人は、医者というと男性を想像するので、なかなか答えがわからないんです。ジェンダー意識を測る問題でした。

砂川 ありがとうございます。かなり重層的な論点が出されたと思います。今日出たような論点を更に深掘りしながら、一歩一歩実現に向けて進んでいきたいと思っております。

セッション2 送り手の「背景」

南彰 朝日新聞記者/前新聞労連委員長

酒井かをり 出版労連委員長

黒田華 琉球新報記者

籏智広太 BuzzFeed Japanニュースレポーター

森崎めぐみ 俳優

吉永磨美 MIC議長/新聞労連委員長

読者の力が新聞社を変える

吉永 新聞労連委員長・MIC議長の吉永です。セッション2は送り手、いわゆるコンテンツを作る側、例えば新聞社とか出版社の中で働いている人たち、ニュースメディアで働いている人たちが、送り手としてどういう違和感があるかということもお話できたら、と思っています。

今日は、オンラインで繋がっている人も含めて、6人登壇します。まず自己紹介も含めて、今、メディアで働いていて、違和感を覚えることをお話いただけたらと思います。まず南彰さん、よろしくお願いいたします。

南 吉永さんの前任で、昨年9月まで新聞労連委員長とMIC議長を2年間務めました。今は朝日新聞の政治部の記者で、国会の取材を担当するキャップを務めています。

▲(左から)吉永さん、南さん、酒井さん

私は新聞労連の委員長になる前も、2008年から10年あまり政治記者を務めてきています。今、国会で森喜朗さんの女性差別の発言の問題が連日のように取り上げられて、政治的にも大きな話題になって、政治部としても報道しなくちゃいけないのですが、それを伝えていく我々メディアの側も非常にジェンダーバランスが悪くて、きちんと問題を伝えきれているのかという状況だと思います。

森さんの発言は、国会の議論の中でも「日本が女性差別のある国だと公言しているようで国益を害する」という捉え方の論争が行われ、メディアでも「国益を損なう発言だ」という形で報じられるわけですが、本質はそこではなくて、自分たちが認めない女性は意思決定の場からどんどん排除して、その結果、様々な人権侵害や差別を放置しているというところに本質がある。その本質を見極めてこの問題を捉えていかなければならないのに、国益のような議論にどうしても偏ってしまうところがあります。

政治の側も、国会議員に女性は1割ぐらいしかいないが、メディアの側も少ないというのが大きな問題だと思っています。象徴的にお話したいのは、日本記者クラブで、国政選挙のたびに党首討論会が行われます。これは主に新聞社やテレビの政治取材を長年務めてきたベテラン、エース級の記者が並んで、各党の党首に対していろんな質疑を2時間半ぐらい行う、国政選挙の際のメインのイベントですが、10年から19年にかけて調べてみると、ものの見事に質問者は男性がずらっと続いている。19年の参院選で4人いる質問者のうち1人がようやく女性になった。一方で、総合司会という、全体を進行していく方が女性で、結局、メディア業界自体が見事なまでの性別役割分業をさらけ出しているのが実態だと思います。

そうした人たちの集まりの中で、残念ながら今、報道がされているし、ここを変えていくためには、メディアに入ってくる女性たち――新聞業界では今、新入社員は男女半々ですけど――が、安心してキャリア形成をしていける、働き続けられるような環境、働き方に変えていかなければいけないと思います。

吉永 大事な指摘だと思います。続いて、琉球新報の黒田さん、お願いします。

黒田 新聞社内、まだまだ紙ファーストで、紙を優先に考えるところがあります。紙の読者は、メインが50代60代以上の男性が中心で、その属性は社内でニュースの価値判断をする、意思決定権を持っている人たちも同じような人たちで、この人たちが読者ニーズといったときに、そもそも想定する読者がそういう50代60代の男性に非常に偏っているので、ニュースの価値判断も偏っているんじゃないかと私たちは思っています。

実際、ウェブでの反応を見ると、女性だったり若者だったり、幅広い層の皆さんの考えていることと新聞社内が考えていることのギャップが大きく、そこへの感度がまだまだ低いです。読者に近いウェブの担当が、こういうことが今すごく話題になっているんですよ、と新聞社全体を引っ張ってくれている面がすごくあります。

この古い体質がいつまでも残っていることをたびたび指摘されているんですが、新聞社内での花形がやはり政治経済という男社会のところにある。生活に関わることやマイノリティの権利などがどうしても2の次、3の次になっていると思います。政治や経済で、長時間労働でも頑張ってバリバリやります、という男性的な働き方が賞賛されていて、そこで出世した人たちが決定権を持っていくという流れがあります。

最近、縛りが強くなってきたので、長時間労働は是正が進んでいますが、残業時間を短くしろ、とは言われても、だからといっていろんな人が働きやすくなるようにとか、読者により近づいて、より読まれる記事を作るためにという視点での働き方改革にはまだまだ至っていないと思っています。

沖縄は、沖縄差別にはすごく敏感ですけど、沖縄の中での性差別や障がい者差別など、他の差別にも同じように敏感かというと、そうではない。米軍基地に反対する市民運動のリーダーはだいたい男性ですが、家事も育児もやらず、外でばっかり活動しているので、その妻たちが「世界平和・家庭不平和」と言って怒っている。それは新聞社も同じで、外に向かって声高に正義を叫ぶのはもちろん大切なのですが、家庭の中など身近なところから人権や平等を考えていかないと、本当に実のあるものにならないんじゃないかと考えています。

琉球新報は今年からSDGsのジェンダー平等を年間テーマにあげることになりました。やっとここまで来た、というところです。ここ10何年も、何回もいろんな企画をあげてもなかなか通らなかったんですが、ここ3年ほど、国際女性デーなどの節目にジェンダーの話題を特集したりして、SDGsがテーマになったので、その中の優先すべきテーマとしてジェンダー平等が、すごくやりやすくなりました。ただ、なんでジェンダー平等を前面に出してやるのか、おじさんたちどこまでわかっているかな、というのがちょっと疑問です。昨年11月の国際男性デーに、性別役割を見直そうということで、男性の生きづらさをテーマに特集をしましたが、部長などは「いや、俺たち困ってないし」「これ、誰が関心あるの」という感じで、なかなか企画を通すのが大変でした。

大きな変化を感じるのが、今までこのジェンダー企画をやっていくのは30代40代の女性記者たちが中心だったんですが、今回は20代30代の若手の男性記者たちが、どんどん主体的に関わってくれています。彼らの問題意識は、男女半々いるのにどうして女性がこんなにいないの、という、本当にニュートラルな価値観で疑問を持っています。そういう若い人たちと一緒に作っているそのジェンダー企画が、県民の皆さんから非常に良い反応をいただいていて、社内の古いおじさんたちも、恐らく外の皆さんから「企画良いね」とほめられていると思います。問題の本質をどこまで理解しているか定かではないですけど、こういう問題は大事らしい、とは思っているみたいで、ジェンダー系の企画どんどんいけいけ、と逆に言われて、いや、そんな人手ありませんけど、という状況になっています。

内側からずっと頑張り続けるというのもありますが、やはり読者の力、社会全体の雰囲気も、古いおじさんたちを変える力にすごくなっている、と感じています。

視点の多様化が伝え方にも

吉永 ありがとうございます。メディアが抱えるダブルスタンダードについて指摘がある中で、バズフィード記者の籏智広太さんに登壇いただいています。

籏智 インターネットのメディアのBuzzFeed で記者をしている籏智広太と申します。僕は2012年に朝日新聞に入社しました。いわゆる地方総局、京都と熊本で警察や行政、あとは熊本ですとハンセン病や自衛隊、熊本地震の取材なども経験し、16年、ちょうど設立した直後のBuzzFeed Japan に入社しました。BuzzFeed ではまさに今、テーマになっている働き方の問題や、インターネット上の「疑義言説」が事実かどうか確認するファクトチェック、さらにはヘイトスピーチの問題なども中心に取材を続けています。去年の緊急事態宣言時に長女が生まれ、育児休業を3ヵ月取得しました。そういった経験も踏まえて、最近では子育て系の記事も意識して書くようにしています。

新聞社とネットメディアと2つを経験してきて、いろいろ見えてきたものがあると思います。BuzzFeed の現状で言えば、女性は半分以上、管理職もやはり半数が女性です。ニュースチーム自体も、インターンも含めれば女性の人数が多い状況です。僕はいま31歳ですが、それより下の世代の社員もかなり多くて、平均年齢も新聞社と比べたら相当若い組織で、働き方やその価値観についても全然変わってくるという印象です。

新聞社の時を思い返してみると、同期では女性も比較的割合は多かったけど、実際に現場に出てみると、自社も含めて男性社員がかなり多い。全国転勤を常にしなきゃいけないというモデルや、夜討ち朝駆けと言われる取材手法もあって、最近では改善されたとは聞いていますが、かなりまだ長時間労働が続く職場で、いわゆるモーレツ社員的な働き方が当たり前になっていた、と強く感じていました。

僕自身、それに疲れを感じていたというところもあり、今後、自分の人生の段階をどう踏んでいけばいいかというビジョンがなかなか見えてこなかった。働き続けるのであれば、パートナーには仕事を辞めてもらわないといけないような状況が当たり前になることには違和感をずっと覚えていたので、新しい媒体、新しい場所に移ることで改善していくことができるんじゃないか、ということで転職を決意したところもありました。

僕らの世代は共働きがかなり増えてきているとは思いますが、マスメディアの働き方ではなかなか難しいところもある。僕自身が悩んだように、キャリアそのものも、自分のライフプランもすごく描きづらい。ワークライフバランスをとるのがなかなか難しいと感じています。

これはやはり、メディアの男性比率が多いことにも大きな問題があると思っています。たとえば育児に参加してみないと見えないもの、ジェンダーバイアスや仕事との両立の難しさとか……。仮にそのワンオペを1日でもしてみれば、そのしんどさは相当わかるはず。しかし、そういったことを知る機会が無い社員が多数になってしまうことによって、働き方自体もバランスが取れなくなってしまいますし、記事の多様化という面においても、視点がどうしても偏ってきてしまう部分もあるのではないでしょうか。

働き方は、ネットメディアに行ったことでかなり改善されましたし、BuzzFeed に移っている元新聞記者には、僕と同じように、メディアの働き方等に違和感を覚えて移ってきた人間も多かった。以前のニュース編集長は女性で、自身もワンオペで2人の子どもを育てているということもあって、新しいメディアを作る中で、記者の働き方もしっかりと改善しながら、ジャーナリズムを目指すことができるかということにチャレンジされていました。そういうことを自分たちが体現していくことによって、例えば「#Me Too」や過労死の問題を報じる際に、ギャップみたいなものを感じずに済みます。

これは働き方等の問題だけではありません。取材先でのセクハラ問題や、ホモソーシャルな飲み会の場でのハラスメントなど、そういったものも含め、マスメディア全体としてどうなのかという課題設定をして、ある種、外からの視点を持って、伝えていくこともできると感じています。

もうひとつ、言葉の使い方でも、自らの媒体が変わることによって変わってくる。最近の例で言えば、香港の民主化運動のアグネス・チョウさんについて、日本のメディアは「民主化の女神」というような表象をしていましたが、「女神」という言葉についても、うちの媒体だと「そのまま使っていいの」という疑問がぱっと出てきて、じゃあどういうふうに使われてきたのか調べてみようという記事にすることもできる。

やはり視点が多様になって、そうすると発信内容も多様になっていって、読者の方にも新しい気付きを伝えることができるようになる。働き方とか、社員のものの見方が変わることで、伝え方も大きく変化していくのだと、この数年間、新しいメディアで働いてきて感じているところです。

吉永 ありがとうございます。今回の森発言に関しての批判記事を出している組織の中でハラスメントが起きていたり、なんとなく女性を低く見るような風潮が、やはりある。そういうジレンマの中で、もどかしさを感じながら働くのはすごいストレスだと感じていたところです。

今度は、俳優の森崎めぐみさんです。俳優さんの働く現場、若しくはテレビ業界、映画業界も含めて、いろいろお感じになっていることをお話いただければと思います。

様々な人が参加できる現場に

森崎 私は19歳のときにコマーシャルでデビューして、様々な映画に主演させていただき、主演作が海外の国際映画祭にも出品されたことなどで、海外の映画関係の方とも交流がありました。また、ミュージカルや時代劇などの舞台や、テレビなどを多々やらせていただきました。最近、MICフリーランス連絡会に参加して、俳優を含むフリーランスの労働問題を勉強し、芸能従事者の当事者として労災適用の取り組みなどをしています。

まず俳優業界のジェンダー問題に関して特殊なところがあるとすれば、もともと男女がきっぱり分かれているところだと思います。女優は女性にしかできないですし、男性は男性の俳優しかできません。そのため、女優は女だけの世界で、男優は男だけの世界になりがちです。おのおのまったく別の世界で、別のルールがあります。切磋琢磨する相手も、競争相手も同性です。そのような意味で、LGBTの方はやりづらいと思われているかもしれないと思いますが、その辺の配慮はあまり無いのではないかと心配をしています。

映画やテレビの制作現場は、どうしても海外からは遅れをとっていると言わざるを得ないと思います。日本俳優連合がFIA国際俳優連合に加盟しているので、世界70ヵ国の俳優組合と連携をしています。#Me Too 運動をハリウッドで始めた俳優、女優たちと一緒に参加したセクシャルハラスメント・ワーキンググループで、#Me Too 運動の詳細の報告を聞きましたが、それぞれ個人的な被害を受けたため、言いづらかった問題を表面化した集大成が、映画プロデューサー、ワインスタイン逮捕の事件だったと思います。これが既に2年前です。しかし彼女たちは、私たちの要請はずっと前から同じだった。同じことを訴えていたけれども、世の中の受け止め方が変わってきただけ、とおっしゃっていました。

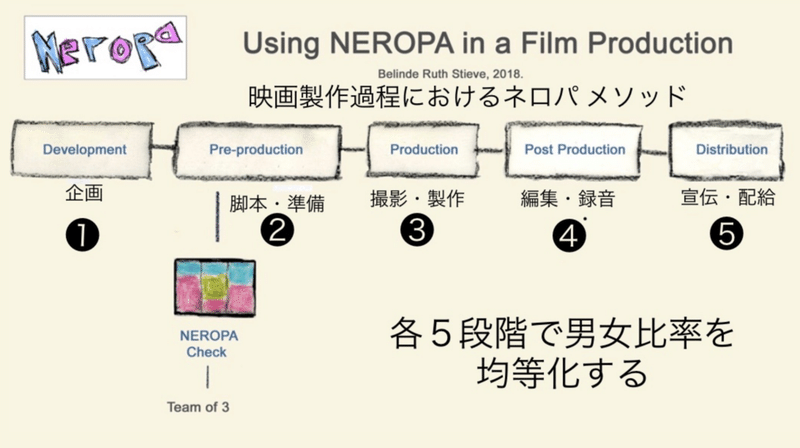

▲ヨーロッパのルール「ネロパメソッド」

また、ヨーロッパでは、同じ2年前に、映画製作におけるニュートラルルール「ネロパメソッド」を提唱しました。メンバーが違う映画の製作段階別に、5段階に分けて、それぞれの段階のスタッフやキャストなどで、それぞれの男女比、ダイバーシティの比率が均等になるように、チェックを入れる方法です。実際にこれが現場に反映されて、最近の台本やスタッフィング、キャスティング、また製作現場の写真などを見ると、確かにいろいろな人種、いろいろな世代の方が均等に混じっていると思います。

日本で公開されている映画を見ているだけでも思いました。例えば『ボヘミアン・ラプソディ』は、主人公がゲイです。また、レディ・ガガが主演した映画『アリー/スター誕生』も、ガガのパートナー役でもう1人の主人公は、耳に障害がある方です。それがとてもさりげなく、自然に表現されていて、決して誇張もしていない。しかも大ヒットしている。そこがやはり素晴らしいし、きちんと研究に基づいて脚本から企画、配役、宣伝まで、このネロパメソッドのとおり、すべて整っていると感じられます。

日本の状況はどうかと考えると、正直、そういう余裕はなく、制作費そのものが逼迫していて、制作日数を削ることを優先せざるを得なく、精神的な余裕やダイバーシティの配慮がどうしても足りなくなっていると思わざるを得ません。それ以前に、安全衛生にもっと配慮し、労働環境を整えなければいけないと思います。丈夫な人や元気な人だけでなく、様々な人が参加できるような現場になったら、より良い作品ができるのではないかと思いますので、私たち出演者も一緒に問題を考えて改善していきたいと切実に思っています。

吉永 ありがとうございます。最後に、酒井かをりさんです。長らく小学館にお勤めで、今、出版労連の委員長、MICでは副議長という立場で、私たちと一緒に活動をされています。

酒井 出版労連は60年以上の歴史がありますが、その中で初めての女性委員長ということで務めております。

私は入社が男女雇用機会均等法の後で、男性グラビア誌に初めて女性編集者として配属されました。その雑誌はもう今は無いので、最初で最後でした。振り返りますと、常に女性で最初、という枕詞で、今日まで来る機会が多かったなと感じながら、今日ここに座っています。

第5次男女共同参画案の中で、アンコンシャス・バイアスという言葉が繰り返し随所に出てきます。これには私たちメディアにも責任があると、ずっと感じながら来ています。と言いますのは、子どもたちが初めて濃厚に接触するメディアが絵本や子ども向けの雑誌、そしておもちゃ、そういうものだと思っています。絵本の中では、昔話でも、お爺さんは山へ柴刈りに行き、お婆さんは川へ洗濯に行く。男性は外へ、女性は家事をするというようなお話がとてもたくさんあります。それはその時代の背景で描かれた本ですけど、良い物語ということで、日本の童話も世界の童話もずっと読み継がれているので、非常に責任があると思っています。

雑誌では女の子向けの雑誌、男の子向けの雑誌というのがあり、女の子向けの雑誌では、女の子の好きであろうおもちゃ。男の子向けの雑誌では男の子の好きであろうおもちゃが濃厚に紹介されています。雑誌のビジネスモデルとして、それらを作っているメーカーさんと強力なタッグを組んで雑誌の誌面で展開しているという背景もありますので、切っても切り離せない状況で雑誌が作られていき、その中で無意識の思い込みをどんどん発信してきている、と痛感されます。そういう雑誌が50万部、100万部という大きな部数で子どもたちに届いて、ほとんどの子どもたちがそれを読んで成長していくことで、すごく影響を与えていると思います。

海外では、R指定がマンガでもあります。国際部にいたときに海外と取引しますと、日本では誰でも読める雑誌が、R12、R14、R16、18とカテゴライズされて、契約しなくてはならないという現実に直面します。例えば、しずかちゃんの入浴シーンが出てくるエピソードは海外には売ることができないという体験もしました。主人公が裸で元気に飛び回るマンガでは、性器の部分にイチジクの葉を被せて、著者に許諾をとって海外に配信したという経験もあります。

男性誌、女性誌と子どものときから分かれてきて、そのまま大人になるんですが、均等法以降、女性向けの雑誌が、家庭誌メインだったものから、女性も外に出て働くので身なりを整えて、ということでファッション誌がたくさん出て、その後、ファッションからメイクだけを切り離した美容系のメイク雑誌というのができました。10年ぐらい前は、モテる、可愛い、いわゆる「モテカワ」というのがトレンドでしたが、最近では私らしさ、自分らしさ、というふうに誌面の方も変化してきています。ハイブランドの隆盛だった時代から広告も変化してきていますが、それは読者ニーズが変化しているからそのような誌面変化が起きていると感じています。

社会に出るとき、あるいは大学入試でも、男性は下駄を履かせてもらっているとよく言われますが、女性は裸足で社会に出て、社会に出たら今度はハイヒールで足下を固められて歩きにくくされている、と報道を見ながら感じていました。1昨年ぐらいから、ファッション誌でも、スニーカー特集というのを出したらあっという間に完売して、そこにも社会の変化を感じながら仕事をしている状況です。

また、日本の雑誌にはまだヌードグラビアがあります。先日、女性役員3割要請の記者会見をした際に、外国人の記者から、ヌードグラビアの載っている雑誌でシリアスな大使の記事が載っていたら外交問題に発展するのではないかという質問を受けました。かつては日本の男性週刊誌を国際線の機内に乗せていましたが、やはりヌードグラビアがネックになって国際線からは撤退せざるを得なかったということがありました。それでもまだ男性誌のグラビアは続いているという状況がまだあります。

現実をしっかり受け止める

吉永 ありがとうございます。結局、メディアは変わっていないということで、なぜ変わらないのかというところを考えていかなきゃいけない。変わるためにはどうしたらいいか、南さん、どうお考えになります?

南 入ってくる女性は、新聞社においてもテレビ局においても増えている。でも、なかなかその中でキャリア形成を十分にできない。やはりその働き方に問題があると思います。私がジェンダーの問題も含めて取り組む大きな原動力になったのは、とても信頼していて非常に能力が高い女性たちが、それぞれのライフステージの中で、働き方とマッチしないことによって、残念ながら会社を辞めていくという人が何人かいたことです。

その女性たちにとって持続可能で働き続けられる職場であれば、必ずデスクなどの管理職となり、キャリアを積んで、メディアの中枢になって新しい時代の価値観を牽引する報道の担い手になったと思います。しかし、そうした人たちが残念ながらドロップアウトせざるを得ない環境にある。そうした働き方がやっぱり問題だろうと思います。

特に新聞社、テレビ局において、これまで中枢、中核と見られている政治取材であったり、社会部の事件取材だったり、経済部の取材の今までのやり方が問題です。日中に行われている記者会見できちんと問いただすよりも、本音を引き出すには夜の密室での懇談や夜回りが非常に重視される。そうした中で長時間労働ができなければならない。人生における「ケア」を専業主婦であるパートナーに任せないと成り立たないような働き方自体を変えていかないと、多様な人材が定着しないメディアになってしまいます。

新聞労連の委員長時代、女性役員を少なくとも3割以上にしようということで、最大10人の「特別中央執行委員」といういわゆる女性役員枠を作りました。手を挙げてくれたメンバーも、多くは30代半ばです。このメンバーが、今の働き方を変えたいと切実に思っているし、今、メディアに入ってくる20代のメンバーも、30代中盤から40代半ばぐらいの女性たちが本当にしっかりとキャリア形成できているかどうかを見ている。ロールモデルになるメンバーだと思います。新しい形を切り開けるような働き方と、意思決定の在り方に変えていくことが大事じゃないかと思っています。

吉永 今、参加者の方からの質問で、映像作品の5段階でそれぞれの現場の担い手のジェンダー統計はありますか、と。韓国映画やドラマファンですが、韓国作品のみならず、マーケティング的に女性対象の作品に、何か無駄に恋の、ロマンティック・ラブ的な形容詞をつけたり、広報素材にピンクを多用したりするのは一般のファンレベルでも違和感が発生されることが多いです、と。配給会社の問題だと思いますが、森崎さん、いかがでしょうか。

森崎 ありがとうございます。2年前にこのネロパメソッドが報告されたのですが、残念ながら、その統計というのは今、持ち合わせてないです。確かに、ネロパメソッドは宣伝でもニュートラルに、というのが目的なので、ピンクを多用していると違和感があるというのは、おっしゃるとおりだと思いました。

韓国映画でも、ポン・ジュノ監督は、労働時間や社会保障とか労災保険などを完備して、インターバル制度と言う、仕事が終了してから翌朝まできちんと休むという、それをするだけでも、疲労を避けられて、事故が少なくなったりします。そうして製作した『パラサイト』という作品が米アカデミー賞を取っています。おそらくそういうバックグラウンドも評価されたのではないかと、関係者は評価しています。

吉永 韓国と日本の違いって何でしょうか。なぜ韓国でできて、日本でできないのでしょうか。

森崎 例えばフリーランスの問題ですと、韓国は今とっても進んでいて、芸術家福祉法というのができていて、雇用保険を全部かけてあげていると聞いています。どうして日本でできないのか。それはやる気かもしれませんし、なかなか声をあげづらいとか、俳優の中で、まだ労働組合がひとつも無いですよね。そういった状況がやっぱり問題なのかなと思います。

酒井 コミックスで少女向け、女性向けでは、歴史大河ロマンであっても恋愛は欠かせないというのを、皆さん、読み手として色濃く受け取っていると思います。鶏が先か卵が先かになってしまうんですけど、読者が求めるから発信しているという見方と、発信されるから読者が受け取ってしまうという両方の側面があると思います。

女性であっても男性青年誌や少年誌を読んでいる方、たくさん実はいらして、コミックの世界で言いますと、男性コミック誌に掲載していても作者は女性というものがあります。恋愛を描きたくない女性の作家さんもいらっしゃるんですが、女性作家が女性誌で作品を展開しようとすると、どうしても恋愛が欠かせないファクターになってしまうので、そうじゃない方は青年誌や少年誌に移るというのが、マンガの世界の現実です。

吉永 ありがとうございます。今日はここでまとめさせていただけたら、と思います。やっぱり変わってないという現実をしっかり受け止めるということですね。それが実際、無自覚だということ。あと、ケアレスマンモデルという、いわゆるケアをしない人が中心になっているような働き方をベースにしているために、そこから生まれるジェンダー格差がずっと続いている。これはもう、すぐにでも変えなきゃいけない。

幅広い立場の人たちが、どうやって組織に対して主体的に関われるかということを考えるか。おかしいことをおかしいと、いろんな人が言える議論の場も必要で、それを組織の中で作っていくということがまずベースとして必要ではないかと感じられました。

そして、メディアが待つのではなく、メディア自身が変わること、それを市民と一緒にやっていくということを学生さんからいただきました。こういうことを社会に訴えながら一緒に議論していく場をこれからも作っていきたいと思いました。本日はありがとうございました。

シンポジウムの動画は、こちらからご覧ください

シンポジウムに関連する記事を公開しました

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?