まちづくり協議会とは何か

「みんなが主役の地域づくり・まちづくりのために」(令和4年4月 北九州市)の内容について検討してみる。

平成5年に、高齢化社会対策の議論の中で、小学校区を基本として、自治会、社会福祉協議会などの地域団体による「地域福祉のネットワーク」を 構築するとともに、住民の福祉活動、コミュニティ、生涯学習等の「拠点 」 を 設置することが提言されました。

北九州市では、平成6年度から、小学校区単位を基本に「まちづくり 協議会」の設置を促進しています。

地域住民相互の連帯感と自治意識の高揚を図るとともに、地域共通の課題の解決に努め、ふれあいのある心豊かな地域社会づくりを行うことを目的とします。

小学校区単位を基本に、自治会、社会福祉協議会、婦人会、老人クラブ等の地域団体や、学校、企業、交番や消防署等の行政機関等、地域の様々な団体 などで構成する、地域づくり団体です。(構成する団体等は地域の任意であり、 地域の実情により異なります)

令和4年3月31日現在、137のまちづくり協議会が設置されています。

まちづくり協議会の活動が活発化し、住民主体の地域づくりが さらに促進されるために、市は、平成16年度から、各まちづくり協議会 に対して ……「新たな地域づくり」への取組を提案し、体制の整 ったまちづくり協議会から、順次、実施していただいています。

より活動しやすい組織にするため、機能的な部会制を導入します

○自治会や社会福祉協議会などの地域団体をはじめ、地域の学校やPTA、病院や福祉施設、企業や商店街連合会、交番や消防署等の行政機関、NPOボランティアグループなど、より多くの地域団体等の参画を促進します。

○ 誰にでも開かれ、さらに民主的な運営ができるよう、組織を工夫します。

・ 幅広い年齢層の住民や各種団体等の参加による組織構成

・ 広く人材の登用を図る観点からの、役員等への定年制及び任期制の導入 ・ 民主的な意思決定や役員選出、会計手続の明確化、情報の公開

北九州市における、「市民センター」及び「まちづくり協議会の取り組み」は、 地域づくり・まちづくりの仕組みづくりを検討されている全国の自治体、地域 団体等から注目され、多くの視察・問い合わせ等をいただいています。

「まちづくり協議会が地域づくり・まちづくり活動を主導するのであれば、 自治会がこれらの活動を行う必要はないのでは」との声もありますが、自治会が、 町内会・隣組等の組織の特性を生かしながら、「まちづくり協議会」の地域づくり・ まちづくり活動を活性化させていくことが大切です[注:太字にしたのは引用者]。

ケースの研究(志井校区まちづくり協議会)

志井校区まちづくり協議会規約第12条は、なんとも不可解。

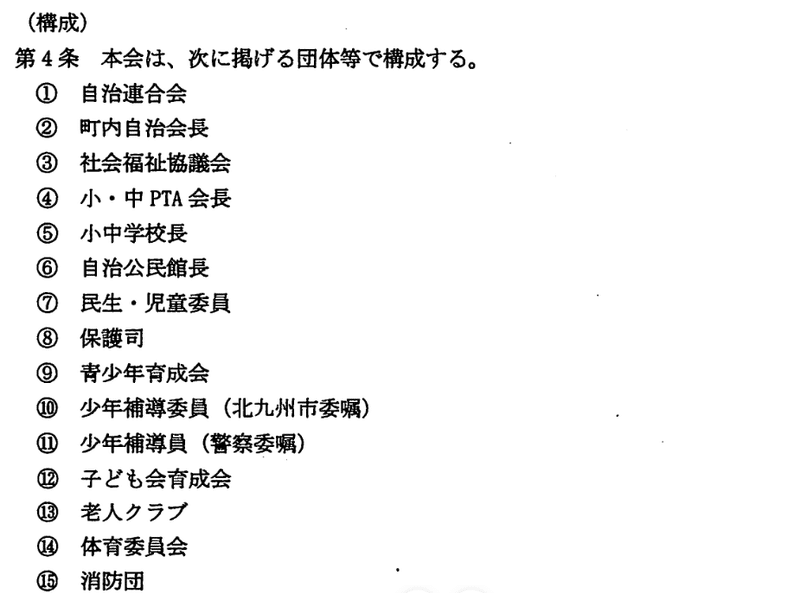

会の構成に関する第4条では、自治連合会、町内自治会長、社会福祉協議会、小・中PTA会長、小中学校長、自治公民館長、民生・児童委員、保護司、青少年育成会、少年補導委員、少年補導員、子ども会育成会、老人クラブ、体育委員会、消防団の15の団体等があげられている。

「総会」は、まちづくり協議会役員——規約第5条で、会長、副会長、事務局員、会計、会計監査を役員と規定している——だけで開かれ、その過半数で成立するという規定のようだ。

規約に役員会の規定はなく、役員会を総会と称しているのであろうか。

いずれにせよ、議決機関としての総会が役員だけで開かれるというのは常識に反する。

「議決機関としての総会が役員のみで開かれることは問題ではありませんか」とChatGPTに質問してみた。

一般的に、議決機関としての総会が役員のみで開かれることは、民主的な意思決定プロセスや透明性の観点からは問題とされることがあります。以下に、その理由をいくつか説明します。

多様な意見や視点の欠如: 総会に一般参加者や地域住民が参加しない場合、役員のみでの議論となります。これにより、まちづくり活動や方針に関わる多様な意見や視点が欠如し、結果として地域の幅広いニーズや関心事が反映されない可能性があります。

情報の非対称性: 一般参加者や地域住民が総会に参加できない場合、役員のみが情報にアクセスし、議論を進めることになります。これにより、地域の関心事や意見を正確に把握することが困難になり、意思決定の過程や結果の透明性が損なわれる可能性があります。

レジティマシーの欠如: 一般参加者や地域住民が総会に参加できない状況では、まちづくり協議会の活動や意思決定に対する地域の信頼や支持を得ることが難しくなります。地域の関与や参加の機会を提供することで、組織のレジティマシー(正統性)を高めることが重要です。

したがって、まちづくり協議会の議決機関としての総会においては、できるだけ広く地域の関係者が参加できるよう努めることが望ましいです。地域住民や関係団体との意見交換や情報共有の場を設けることで、より包括的で民主的なまちづくりの意思決定が行われることが期待されます。

「投票の場合はどういうしくみをとるべきですか」とChatGPTに質問してみた。

投票の場合、まちづくり協議会が民主的な意思決定プロセスを確立するためには、以下のようなしくみを取ることが望ましいです。

透明性と公正性の確保: 投票のプロセスは透明かつ公正であるべきです。具体的には、投票に関するルールや手続きを明確に定め、誰が投票権を持ち、どのように投票が行われるのかを公開します。また、選挙管理委員会や監査委員会の設置など、中立的な立場から投票の運営や監視を行う体制を整えます。

投票権の拡大: できるだけ多くの関係者に投票権を与えることが重要です。地域住民や関係団体、協議会のメンバーなど、まちづくりに関わる人々が積極的に参加できるようにすることで、多様な意見や関心を反映させることができます。投票資格の基準や手続きは公平かつ包括的に設定されるべきです。

情報共有と意思決定の前段階: 投票前には、関係者に対して十分な情報共有と議論の機会を提供します。まちづくりの提案や議題についての情報を公開し、関係者が理解し意見を交換できる環境を整えます。事前の意見収集やヒアリングを通じて、関係者の関心や要望を把握し、意思決定の前段階で関与する機会を与えます。

匿名性とプライバシーの尊重: 投票は匿名で行われるべきです。関係者の意見や選択が個人のプライバシーに配慮され、他の人に知られることはありません。これにより、関係者が自由に意見を表明し、恣意的な圧力や偏見の影響を受けずに投票ができる環境を確保します。

結果の公表とフィードバック: 投票の結果は公表され、関係者にフィードバックが提供されるべきです。投票結果に基づいて意思決定が行われ、その結果や採択された方針が関係者に適切に伝えられることで、透明性と信頼性を高めることができます。

これらのしくみを導入することで、まちづくり協議会の投票は民主的な意思決定プロセスとなり、地域の関係者が積極的に参加し、まちづくりの方向性に対して意見を反映させることができます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?