#コンピュータ談義 #古いハイエンド機 vs 新しいスタンダード機

非常に悩ましい問題です。

何事も資金に余裕があれば常に最新のハイエンドを購入すれば良い訳ですが、実際には中々そういう訳にはいきません。

ことコンピュータに限れば、80年代から2010年頃までの狂った様な技術革新のスピードから、この期間においては大体において最新の製品を購入するのが戦略的に正しい事が言えたと思います。

ムーアの法則を時には前倒しするペースで価格性能比が毎年の様に向上していました。

スマホも最近まで異常な速度で価格性能比の改善が行われて来ましたが、そろそろサチって限界が見えて来ているようです。

PC(マック)は既に10年位前からかなり技術革新の速度が鈍っているように感じています。

PCは歴史的に陳腐化の速度が凄まじく、ちょっと古くなれば販売価格はドンと下がり、そこそこ古いものは値が付かない様な風潮だったのが、最近は中古PC市場もかなり拡大して、少し古い中古PCも適価で販売・購入が行われるようになりました。

そこで今回のお題ですが、新しいスタンダード機を購入するより古いハイエンド機を購入して幸せになれるか? という命題です。

先日マッキントシュでのハイエンドラインのMac Pro (Late 2013) を中古購入し、これがまた満足感が非常に高かった為どういう事かを私なりに分析してみました。

見た目対決

最新スタンダード機 Mac Mini 2018

私の所有する最新型マック本体は、Mac Mini 2018 です。

アルミニューム筐体のMac Mini は、小型ではありますがその作りの質感は素晴らしく、見た目的にも非常に購入満足感の高いモデルです。

ファン付きなので完全無音ではありませんが、普段使っていてファンの音が気になることは多くありません。

特に2018年モデルは、色調がそれまでのシルバーからブラックベースに変わり、目新しさまで加わりました。

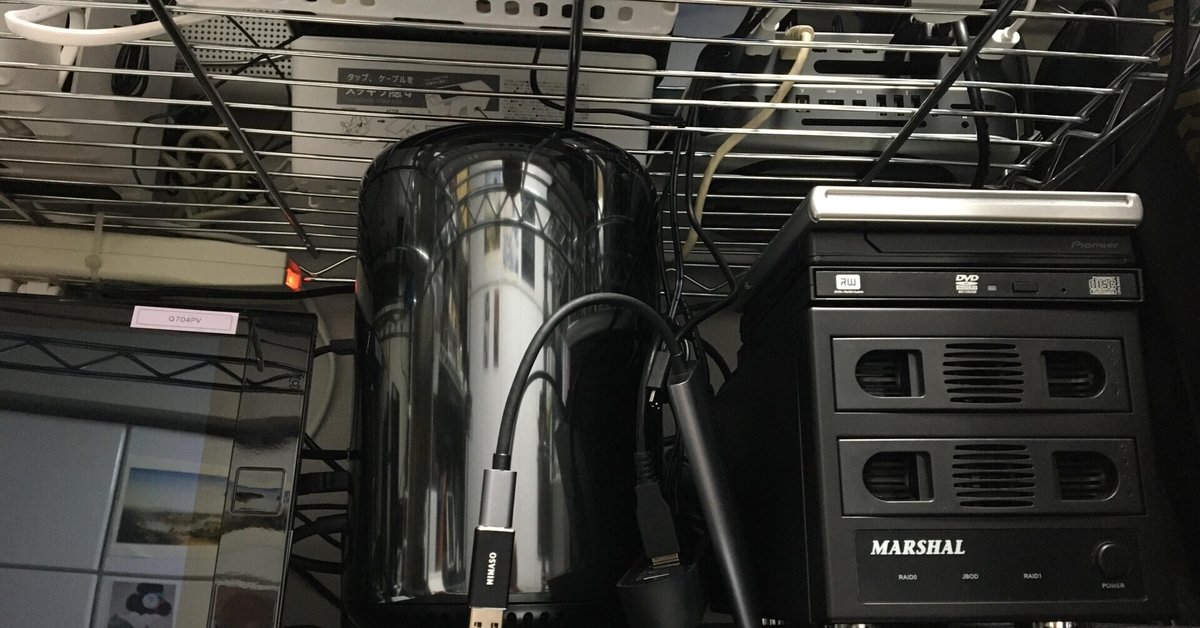

型落ちハイエンド機 Mac Pro Late 2013

このMac Pro Late 2013 モデルは、それまでに無い斬新な本体デザインに発売当時から憧れを持っていました。

一見黒いゴミ箱かと見間違えてしまいそうなフォルムです。

3D機能搭載GPU (それもデュアル)まで搭載して、静音性にも配慮されているというアップルらしいモデルです。

質感的にはMac Mini には及ばないと感じますが、内部に秘められた性能を考慮するとバイアスが掛かり非常にクールに見えてきます。

パフォーマンス対決 (ベンチマーク)

共に搭載しているのがインテル製CPU なので、CPU のみの比較は割と容易です。

インテルのCPU は世代という物があって、同一世代ではマイクロアーキテクチャが(ほぼ)同じなので、クロック周波数とコア数(スレッド数)で大体の性能が決まってしまいます。

また世代が変わればマイクロアーキテクチャがより改良され、同一クロックでも性能が向上しますが、第3世代以降その差は実はそれ程でもありません。

下に簡単に表にしてみましたが、Mac Pro Late 2013 のCPU が第3世代の3GHz。

Mac mini 2018 のCPU が第8世代の3GHz。

S.Per がシングルコアの性能値ですが、同一クロックで5世代も違っているのに、830 から1020 までの23% しか向上していません。

そして、Mac Pro Late 2013 は8コア16スレッドに対し、Mac mini 2018 はCore i5 ですので6コア6スレッドなので、マルチコアのベンチマーク(M.Per) ではMac Pro Late 2013 の方の数値が高くなっています。

(Mac mini 2018 もCore i7 モデルならばマルチコアベンチマークは更に上回るとは思いますが...)

Mac Model |CPU Model (コア数)(世代) | M.Per | S.Per

--------------------------------------------------------------------

Mac Pro (Late 2013)|Xeon E5-1680 V2 3.0GHz (8)(3)| 5860 | 830

| | |

Mac mini (2018)|Core i5-8500B 3.0GHz (6)(8)| 4790 |1020

MacBook Pro (Mid 2015)|Core i7-4980HQ 2.8GHz (4)(4)| 3370 | 930

Mac mini (2012)|Core i7-3720QM 2.6GHz (4)(3)| 2820 | 730下記が第3世代から8世代までの、世代毎の製造半導体プロセスとマイクロアーキテクチャ名です。

第3世代

22nmプロセス:Ivy Bridgeマイクロアーキテクチャ

第4世代

22nmプロセス:Haswellマイクロアーキテクチャ

第5世代

14nmプロセス:Broadwellマイクロアーキテクチャ

第6世代

14nmプロセス:Skylakeマイクロアーキテクチャ

第7世代

14nm+プロセス:Kaby Lakeマイクロアーキテクチャ

第8世代

14nm++プロセス:Coffee Lakeマイクロアーキテクチャ

実使用上の感覚評価

これが少し驚いたのですが、実際の操作でMac Pro Late 2013 の方がMac mini 2018 より軽く感じるのです。

5年も古い機種の方がレスポンスが良いっていうのが驚きです。

最新のM1 マックは非常に安価なので一旦除外するとして、現在インテル版Mac mini の新品価格はベースモデル(Core i5, 8GB, 512GB) で12万円以上します。

私が2018年モデルを購入した際の値段と同じで、構成もストレージだけ倍になっているだけで、他は全く同一です。

それが10万円以下で購入した中古Mac Pro Late 2013 の方が感覚的に性能が良く感じられるのです。

もちろんMac mini 2018には低消費電力という大きなメリットがあって、24時間サーバー兼用として運用していても心理的に負担は小さいですが、Mac Pro Late 2013 は低負荷時でもそれなりに消費電力があり、廃熱も多いために24時間付けっぱなしには抵抗感があります。

でも一々電源ボタンを押して立ち上げるのも面倒です。

80年代のMacintosh II でさえキーボードからパワーオン出来たのに...

と考えていたら、時代は21世紀なりの解決法が用意されていました。

それはスリープ運用すれば良いという事です。

Mac Pro Late 2013 モデルでは、スリープ状態で2〜3ワット程度の電力しか消費しないそうです。これならそのまま放置しても気になりませんし、本体上部に手をかざしても廃熱を感じる事がありません。

スリープからの復帰用にUSBキーボードでも付けておくかと考えていたら、時代は21世紀でした。なんとBluetooth で叩くとスリープから復帰するとの事です。

幸い最近購入したHHKB HYBRID は簡単にBluetooth 接続先を切り替えられますので、こちらで接続切り替え(fn+ctl+1 に割り当てています)するだけでスリープから復帰します。

これなら本体を少々アクセスの悪い場所に置いても全然不便ではありません。

Mac Pro で使用されているCPU はブランド的にCore シリーズでは無く、元々はサーバー用に開発されているXeon シリーズのCPU が使用されています。

元々サーバー用に設計されているが為に、初期のXeon シリーズはシングルスレッドの性能が今一で、コア(同時実行スレッド)数で稼ぐ方針だったのが、最近のXeon はシングルスレッド性能も同世代のCore に遜色無く、その上コア数が多く、キャッシュ(特に3次キャッシュ)も大きいと、価格を考慮しなければ非常に強力な構成となっています。

こういったゴリゴリの力業って、ベンチマーク以上に実性能で力が発揮されがちで、嫌いではありません。

なんせ、今回購入したMac Pro Late 2013 のXeon CPU は3次キャッシュとして25MB の容量があります。

8bit CPU で物理的にアクセス可能なメモリは64KB、16bit CPU では、8086 が1MB、68000 で16MB となります。

昔のCPUのアクセス可能なメインメモリ以上のメモリ容量をキャッシュとして搭載しているのです。

もう技術的にはフルにメモリを搭載したMacintosh II の機能程度は1チップで充分実現可能という事です。

そういえば、1チップのFPGA(Field Programmable Gate Array)でMSX 全機能を実装するなんて事が数年前に行われていました。

結論

まあでも、未だにPowerMac G4 Cube に火を入れ続けている私が特殊で、一般的な評価とはかけ離れているのかも知れません... 😝

現在最新である事から多くが注目し、最新で無くなった途端色褪せる製品が圧倒的に多いと感じます。

ただ中には時を経ても輝き続ける製品も希に存在します。

出来ればそういった製品を購入したいと考えるのですが、見る目が無い自分には見分けられず、凡庸な製品を購入しているのでした... orz

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?