レイアウト⑧ 背景原図2

■前回の背景原図1から続けてアニメーターが背景に伝えるべき必要な情報について学んでいこう。

背景別紙

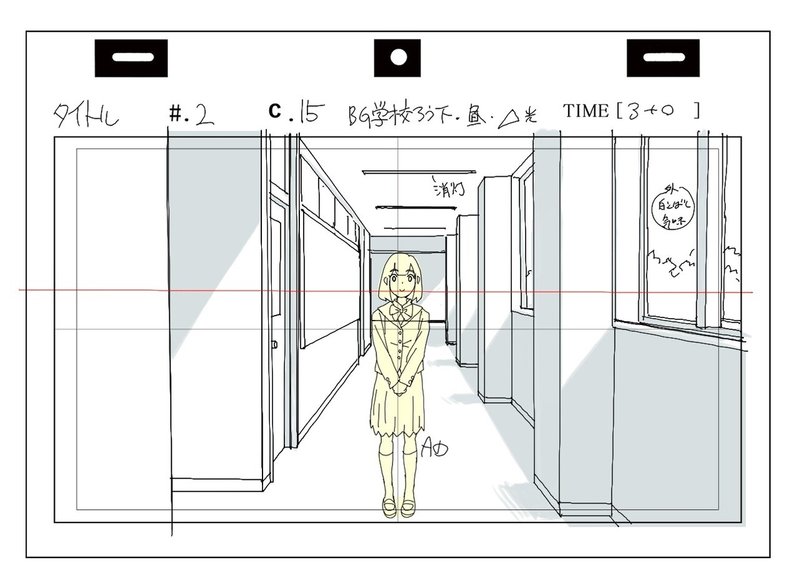

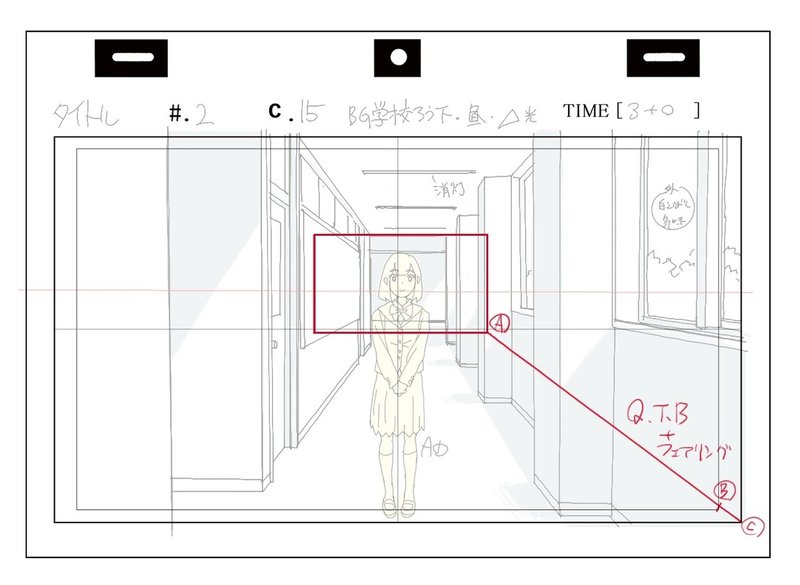

■キャラクターでレイアウトの背景が大きく隠れる場合、背景は別紙が好ましい。例えば学校廊下で奥から手前に来るレイアウト内容で見てみよう。

・背景、キャラ、アイレベルが分かりやすい。

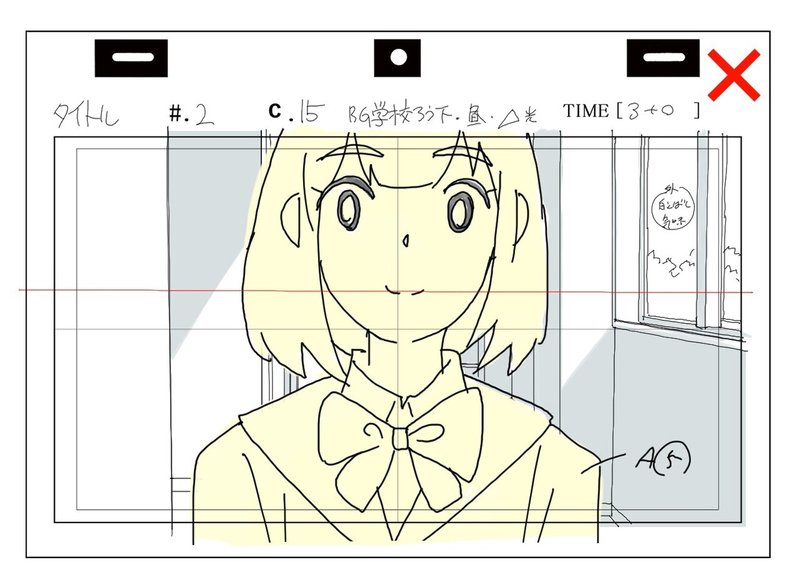

では次にキャラで背景が隠れていたらどうか?

背景の奥がどうなっているのかまったくわからない。

これでは美術さんが描けない。動きや内容を考えて背景原図を考えよう。

ただし、後ろが空など単純な物ならキャラクターで画面が埋まっていても大丈夫。

・背景とキャラを分ける場合、キャラクターのメイン位置をわかるように赤線シルエットで囲むと背景さんは助かる。

■カメラワークの書き込み

背景原図とちょっとしたカメラフレーム指示でも分ける方がいるがこれはおススメは出来ない。絵にカメラワークが干渉したり複雑なカメラワークで解読しにくいなら別でも大丈夫だが、問題なければ書き込もう。

・ごくまれに背景原図を絵と基本フレームを完全に分ける人が居るがこれは論外。基本フレームが無ければ基準が分からなくなる。

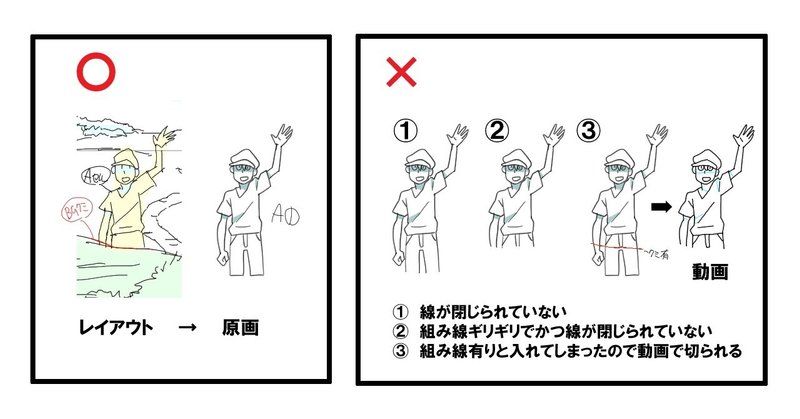

組み線とは?

■組み(クミ)線

背景とセルを合わせた時にずれて欲しくない部分をレイアウト時に指示して美術に渡す基準線。

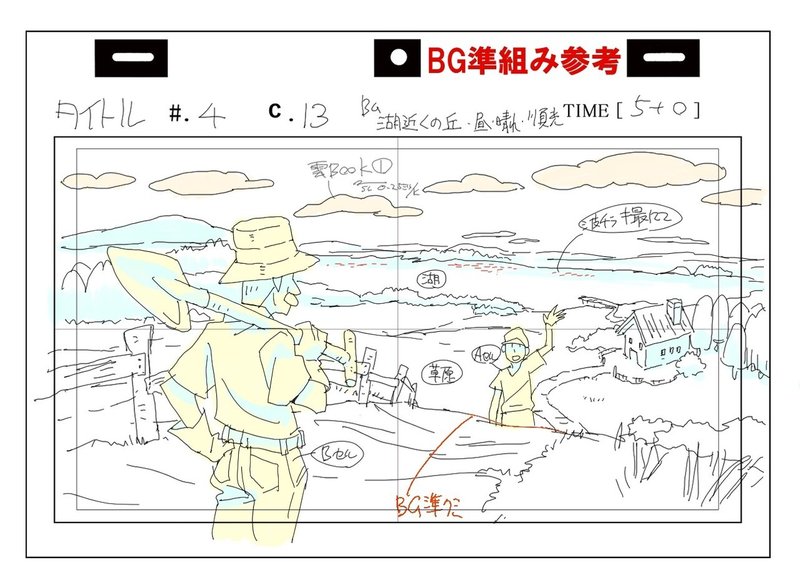

■準組み(ジュンクミ)線

これは厳密なクミ線と違い背景とセルが絡む部分にアタリとして美術に渡す線。※美術のタッチや質感などでかっちりした物でないことが多い。

・言葉だけでは理解しずらいので例を見て掴んでもらいたい。

考えて欲しいのは、クミにするのかBOOKにするのかの選択肢を作成時素材を考えることが重要。事故を回避するためにも考えよう。

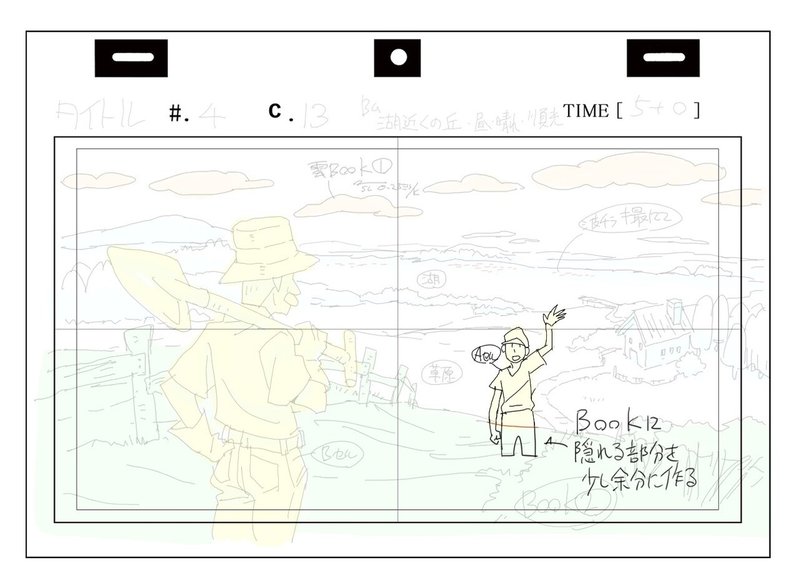

■上記は背景原図①で参考に出したレイアウトの例。手前の丘部分は

準クミとBOOKの両方で作ることは可能。

BOOKにした方がセルのクミズレや見えない部分の不備が起こりずらい。

奥をちょっと撮影でぼかしたいからBOOKわけなど、完成画面のイメージや素材の作りやすさでどれが一番いいのか考える。

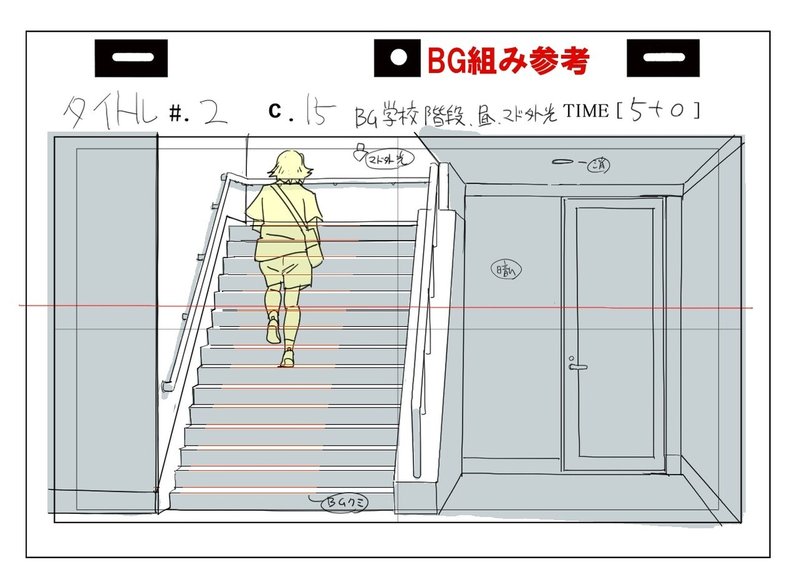

■上記レイアウトはキャラクターが「階段に接地する部分をBGクミ」にして作画とずれないようにしている。

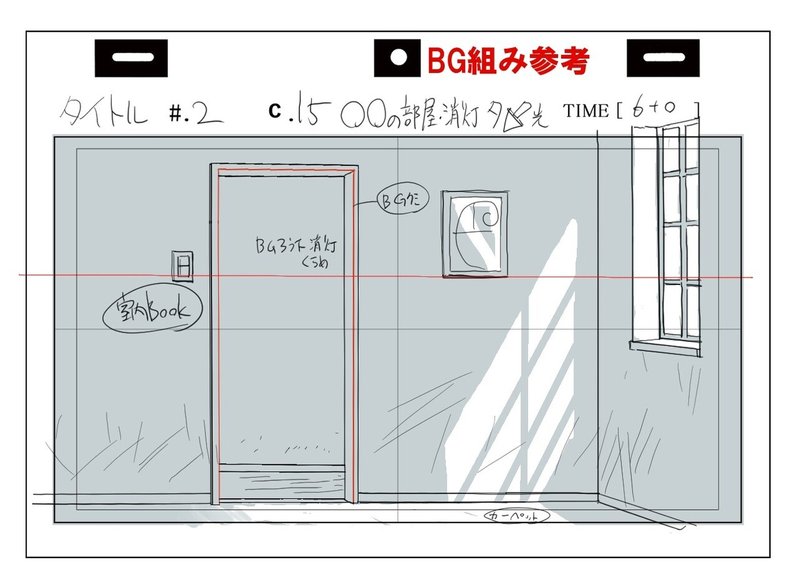

■上記レイアウトは「ドアのBGクミ」奥に見えるものがあるので分けてレイアウトは作業する。ドアセルで忘れるパーツは今までのチェック経験から言って8割ない記憶。あることを忘れないでほしい。

■上記レイアウトは室内から窓外に乗り出すキャラクターに対して

「窓の角と手の接地部分をBGクミ」

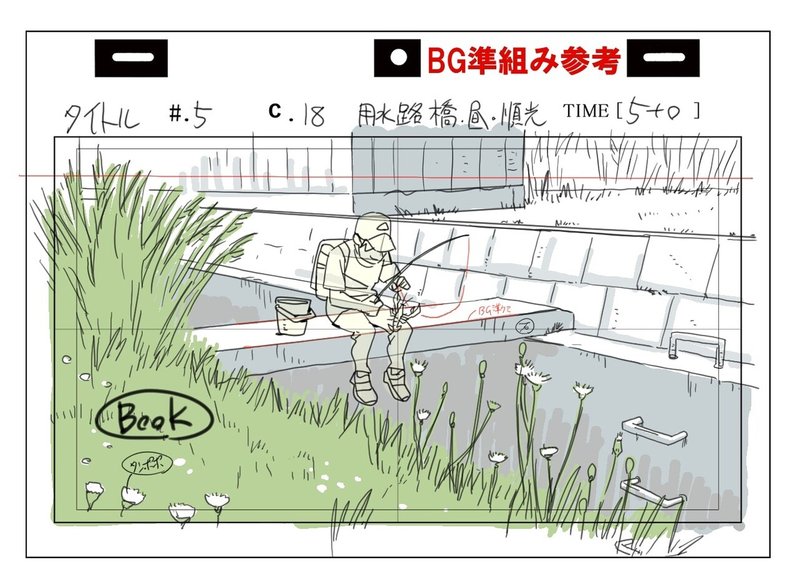

■上記レイアウトは「足を曲げたキャラの位置がずれないようにBG準クミ」

■上記レイアウトは「月明かりがセルと絡むのでそこの基準線を準クミ」

■上記レイアウトは「BGクミと準クミの両方がある場合」

ここまでの参考で両方が分けられている意味が理解できるはず。

・なんとなくBGクミと準クミの違いが理解できただろうか?

続いてクミに絡むセル素材について説明したい。

下記は準クミなので被せるだけだが、これが仮にBGクミだった場合の素材として考えてみる。

・今のクミ切りは動画ではなく撮影で調整している場合がほとんどなので結果BOOKにするか撮影組み切りを考慮して素材を少し長めに作る。

■クミはセル時代は二枚必要だったが今は一枚あれば大丈夫。

かつ可能であれば別紙より描きこみの方が美術的には好ましい。

・参考レイアウトでセルとクミの絡みで二枚入れているが、ズレる可能を考えてどのクミ線が本物かははっきりさせるべき。

■デジタル作画のクミ線が超太い線で描かれることがあるがそれはクミとして成立しないので細い線で描いてほしい。

背景ばれ(バレ)

■「セルばれ」というセル素材がフレーム内で切れてること差す言葉があるが、似たような事柄で背景ばれも存在する。

主にレイアウト時のフレーム位置が関係している。

無理なフレーム位置

■上記ではフレームギリギリすぎて背景がバレを起こす。

下記の様に紙足しをしなければならない。これは背景だけでなくセル素材も同様なのを覚えておいてほしい。

■回転フレームによる背景バレ

下記の回転系のカメラワークの際、背景が足りず、背景バレが起こる。フレーム起動を考えて素材を作ろう。

・背景バレしないように余白を意識して紙を大きくして素材を作る。

背景は大きくてもセル素材がスタンダードに収まるなら作画素材はスタンダードでも構わないが、ただしセルバレしないように気をつける。

読める文字の重要さ

「数字・文字が読め」ないと確認だけで確認で一日以上時間がロスする。

読めないということは伝達機能として致命的。

自身も字は綺麗とは言い難いが人が読めるレベルで書くのは最低限必要。

特に引きスピードなどの素材の長さに直結する重要な数字は必ず読めるようにしておきたい。

Q(クイック)系のフレーム確認

■カメラワークで「Q.T.U」や「Q.T.B」などの場合、美術側はシート確認などの工程がないのでどの程度の尺間でカメラワークなのかが分からない。

■美術側からするとこの「Q.T.B」がAからBにフレームが引くまで何コマか分からないのが問題。美術はシートまで確認することはない。

「背景解像度そのままで大丈夫です」などの補足は美術さんの確認事項が減り非常に助かるとのこと。解像度が気になって紙を大きくしなくても「背景解像度倍でお願いします」のメモでOK!

ただこれはどちらかと言えば演出チェック時の範囲に含まれている事柄かもしれない。

ハーモニー処理

■アニメーターが描いた線画に背景美術で色を乗せる特殊な絵作りを差すことだが、ハーモニーは美術の手間がかかるので早めな対応が必要。

「基本は止め」で動かすことはほぼない。

■レイアウトは雰囲気を伝えられると良い。

■基本は原画線で素材を渡す。時々動画の線で対応する現場があるが、作業時間と線画のコンディションを考えると理由なき場合おススメしない。

■仕上がりは背景打ち合わせ時に演出がイメージをより伝え作業が行われる。

まとめ

背景原図には美術さんが必要な情報を描きこもう。

必要な情報が分からなければ作業時間にロスが発生してスケジュールも圧迫してしまう。

自身の為にも作品の為にも原図指示は忘れずに

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

For the glory of Animation

最後まで読んで頂きありがとうございます。小さな知識の積み重ねが力になり、あなたがより自由な表現が出来るよう応援しています!