東近江トレイル北端・ホウチャクソウ(宝鐸草)・岩船神社・巨石・山面古墳

東近江トレイル「繖山コース」の能登川駅側登り口、猪子山公園からの登り道の道中に、毎年4月になるとホウチャクソウ(宝鐸草)が群生して咲きます、花は薄緑色のため葉っぱと同化しあまり目立ちませんが、気をつけて歩いていくと見つかります。

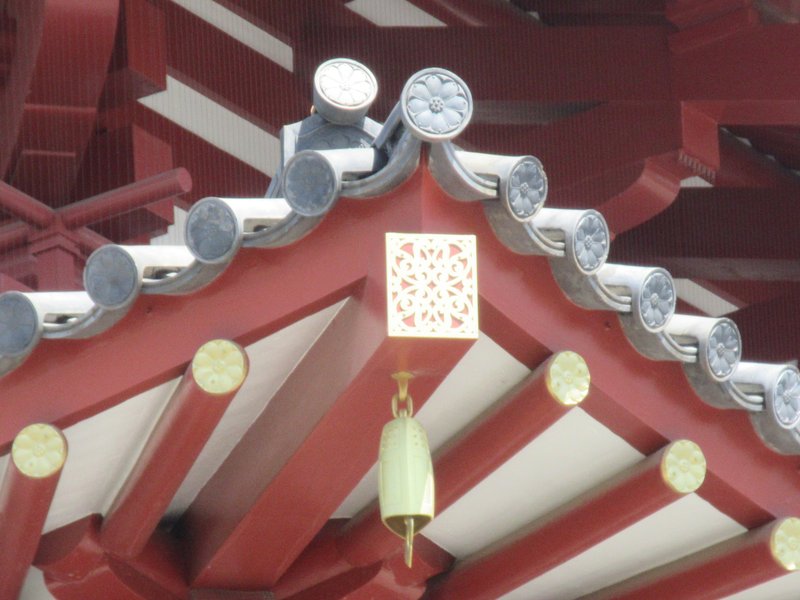

ちなみに、「宝鐸」とは堂塔の四隅などに飾りとして吊るされている風鈴のこと、垂れ下がって咲く花の形が似ていることからこの名前だそうです。

また、登り口を少し登ったところには岩船神社があり、「岩船」の説明板が立っていて、次のように書かれています。

「この岩は、神亀五年(西暦七二八年)五月朔日、高島比良の山より湖上をこの地に渡りたもうた比良大神(白髭明神)が御乗船されたものと伝えられている。この横の社は、岩船社と称し渡湖の際、岩船を先導された津速霊大神がまつられている。古代の住民は奇石・怪石に対する崇拝がさかんで、この岩船も頂上の磐座(いわくら)と共に巨石崇拝時代の遺品と言えよう。」

岩船神社は、岩船に乗り湖西から琵琶湖を渡ってきた比良大神(白髭明神)を先導した津速霊大神(ツハヤノムスビ)が、この社(岩船社)に祀られていると書いてあり、ここにある巨石は驚くほど船の形そっくりです。

そして、琵琶湖対岸の湖西地区には白髭神社があり、ここの御祭神は猿田彦命(サルタヒコノミコト)です。神話には、天照大神の孫のニニギノミコトが高天原から高千穂に降り降り立った(天孫降臨)際に、地上の案内をしたのがサルタヒコノミコト、そしてニニギノミコトに同行してきたひとりが天鈿女命(アマノウズメノミコト・女神)です。天照大神が天の岩屋戸に隠れたとき踊って大神を誘い出した神で、芸能の祖神だそうです。

山頂の北向岩屋十一観音付近には、アマノウズメ・女神の巨石があります。契りを結んだとされるのがサルタヒコノミコトだそうですが、この繖山北端の猪子山にある神社や巨石は、神話に登場する神々と関連づけられているのでしょうか、興味ある構成になっています。

ところで、この山全体には群集墳があり、ここ「山面古墳群」一帯だけで33基、他の古墳群をあわせると180基以上が確認されています。6世紀後半のもので直径約10m前後の円墳、横穴式の石室が造られています。

見学のしやすい道路沿いには23号墳、14号墳などがあり、岩船神社の対面にある23号墳は露出していて、古墳の内部を見通すことができます。

一帯の古墳からは、金環、メノウ製の勾玉、ガラス製小玉などが出土しており、中国大陸、朝鮮半島から輸入されたことがうかがえ、貴重な資料とされています。

この地域に築造されている古墳群、佐生日吉城址、繖山の南に位置する観音寺城址、このあたりの神々の巨石、そして箕作山の太郎坊宮の夫婦岩など、その石造物はすべて「滋賀県の石・湖東流紋岩」で構成されています。これは、この地方一帯が7千年前の火山、巨大なカルデラだった名残です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?