『「武蔵野市住民投票条例案」に対するよくあるお問い合わせ』に対する一武蔵野市民の反論(その2)

現在、武蔵野市長により提案されている外国人に投票権を付与する武蔵野市住民投票条例案(以下で、「本条例案」という。)について、武蔵野市のHPでは「よくあるお問い合わせ」として20問の質問に対する回答を掲載し、市の見解を公表している。そのうち重要と考える幾つの回答については、既に別のnoteにおいて反論を述べたが、以下では、そのうち市民への周知についての市側の見解についての反論を述べることとしたい。

なお、下記にあげる回答以外の、「よくあるお問い合わせ」の市側の回答のうち、重要と思われる幾つかについての反論は、下記のnoteで既に述べいてるため、適宜そちらも参照していただきたい。

1.武蔵野市のよくあるお問い合わせに対する回答

市民への周知などについて

問19:市民への周知が足りないのではないか?

市の回答

令和3年2月に骨子案を公表した際は、市報や市ホームページ、FacebookやTwitter、LINEにより、パブリックコメントによる意見募集を行うことや、市民意見交換会の実施について呼びかけ、さまざまなご意見をいただいたものと認識しております。

また、より多くの市民のかたに知ってもらうとともに、より多くの意見を反映させて条例素案を作成するため、18歳以上の市内在住者を対象として、2,000人を無作為抽出してアンケートを実施したほか、市内4カ所のコミュニティセンターにお願いをして、制度周知や意見交換会の場を設けていただきました。

令和3年8月に条例素案を公表した際は、市報の1ページを使用して周知を図ったほか、骨子案同様、市ホームページやSNSで意見募集や市民意見交換会の実施について呼びかけました。

結果的に周知が足りていないというご意見を真摯に受け止め、そのようなご意見も踏まえて、市議会で審議を尽くしてまいりたいと考えています。

参考:無作為抽出市民アンケート集計結果

2.武蔵野市のよくあるお問い合わせの回答に対する反論

2.1 パブリックコメントに対して意見を送付した市民の数、市民意見交換会に出席した市民の数は僅かである

上記の市の回答では、本条例案について、骨子案、素案の段階で、パブリックコメントによる意見募集や、市民意見交換会を実施した旨の記述がある。しかしながら、パブリックコメントによる意見募集により意見を送付した市民の数、市民意見交換会に出席した市民の数は、以下のとおりである。

武蔵野市の人口が14.8万人であることを考えれば、常識的に考えて、上記の人数はいかにも少ない。

2.2 市民意見交換会は緊急事態宣言下で開催された

しかも、骨子案の市民意見交換会の開催日は、令和3年3月7日であり、素案の市民意見交換会の開催日は、令和3年8月29日であり、いずれも、東京都を対象に緊急事態宣言が発出されていた時期である。

すなわち、東京都では、令和3年1月8日から緊急事態制限が開始され、同年2月8日に延長、骨子案の市民意見交換会の開催日の翌日である同年3月8日には、さらに再延長されていた時期である。

そして、この間の東京都の緊急事態措置等として、都民向けには、日中を含めた不要不急の外出自粛が求められ、その内容は、「医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請」とされていた。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年2月2日発表)

また、当該緊急事態宣言は、一旦、令和3年6月20日に終了したものの、同年7月12日から再度、東京都を対象として緊急事態宣言が開始され、同年7月30日には、その期間が同年8月31日まで延長され、同年8月17日には、更に同年9月12日まで延長された上で、都民向けの要請として、以下のことが要請された。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年8月17日発表)

また、7月12日に東京都に緊急事態宣言が発出されたことに合わせ、武蔵野市市長は以下のメッセージを公表している。

上記のとおり、本条例案の骨子案及び素案に関する市民意見交換会の開催された時期は、いずれも、東京都を対象にした緊急事態宣言が発出され、東京都が緊急事態措置として、都民向けに「日中を含めた不要不急の外出自粛」、「生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと」が要請されていた時期である。

また、東京都の新規感染者数は、8月13日にはピークとなる5,908人を数え、市民意見交換会当日の8月29日でも3,124人を数えていた。東京都の8月の感染者数は計12万5606人となり、月毎の数ではピークに達していた。また、政府は、8月17日には、それまで東京都を含む6都府県を対象としていた緊急事態宣言の対象に、茨城など7府県を追加する決定を行い、さらに、8月25日には、北海道など8道県をも追加する決定を行っていた。このように、特に素案に関する市民意見交換会が開催された時期は、新型コロナの感染状況が最も厳しかった時期と重なっており、また、武蔵野市においても感染者数が増加していた時期であり、更なる強い態様での外出自粛が求められ、公共施設などの休館や利用方法の変更、武蔵野市主催の事業の休止・中止などの取組みも行われていた時期でもある。

これらの措置は、コロナ感染により、自らのみならず他人の生命、健康を害するリスクを避けるための措置であり、その重要性は、本条例案の市民意見交換会への出席とは比べものにならないものであることは、誰の目にも明らかであろう。このような時期に市民意見交換会を開催し、市民に出席を求めたとしても、常識的には市民が出席することは殆ど期待できないものであることは明らかである。

さらに、市民に出席を求めること自体、そもそも東京都や武蔵野市のコロナ対策と矛盾するものと言わざるを得ない。むしろ、上記のような状況下、武蔵野市として、市民に外出自粛を求め、市主催事業の中止への取組みを行うのであれば、コロナ対策と条例案素案の意見交換の重要性の差異を考慮し、少なくとも緊急事態宣言が解除されるまでは、素案に関する市民意見交換会は中止、延期すべきなのが、市としての常識的な対応のはずである。であるにも拘らず、意見交換会の開催を強行しただけでなく、市民への周知は十分とする市の態度は、全市民の利益を考えるべき自治体のものとしては、常軌を逸していると言わざるを得ない。

上記のような状況下であるにも拘らず、市民意見交換会を予定も変更せず、開催したことの理由について、市は説明すべきであるが、敢えて、そのような機会を狙って、市民への周知を避けるために行われたのではないかとも感じられるところである。

もし、武蔵野市が、このような時期における市民意見交換会の開催により、市民への周知、及び出席の機会の提供は十分であると考えているとしたら、それこそ危機管理能力が欠如していると言わざるを得ないし、客観的にはかかる考えは誤りであることは明らかであろう。

2.3 本条例案の素案に対しては反対意見が3分の2超を占める

また、素案に対するパブリックコメント、市民意見交換会、市議会各会派等の結果では、反対意見の方が賛成意見よりも大幅に(67.6%)多かった。

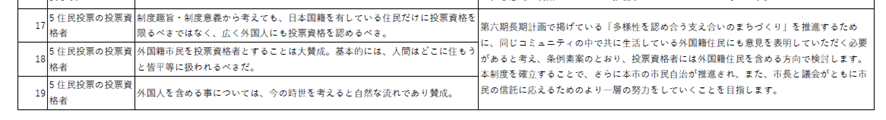

まず、賛成意見は、下記のとおりで、12件である。

他方、反対意見は、下記のとおりで、25件であり、全体に占める割合は、67.6%である。

上記の市の回答には、令和3年3月に実施した無作為抽出アンケートの有効回答数508件のうち、外国人への投票権付与への賛成意見は73.2%とする参考情報が掲載されている。

しかしながら、その後、本条例案の具体的な素案を市が作成した後に行ったパブリックコメント、市民意見交換会、市議会各派等からの意見聴取の結果は、上記のとおり、外国人投票権付与については反対意見が67.6%となったのである。

本条例案の作成過程における時間の経過、及び作成内容の具体化に伴い、外国人住民投票権付与について、市民及び市民を代表する議員からの意見は、賛成多数から反対多数に変化したというのが、客観的事実である。そうであれば、市の上記の参考情報はミスリーディングであり、素案段階では67.6%が反対意見であったことを記載すべきである。

さらに言えば、素案の段階で反対意見が67.6%を占めているにも拘わらず、市がこの点を一切考慮せず、素案を変更しないまま成案とした理由は、全く理解できない。

以下のとおり、武蔵野市の自治基本条例の第2節では、パブリックコメントや意見交換会を通じて、市民が市政に参加する権利と機会を保障すると規定している。しかし、上記のように、3分の2を超える市民の反対意見を一切考慮しないのであれば、市民参加は絵に描いた餅に過ぎない。

自治基本条例

2.3 周知不足の意見を真摯に受け止めているなら、市民に改めて周知するべき

上記の市の回答の最後には、「周知が不足しているとの意見を真摯に受け止め、議会で審議を尽くしたい」とある。

しかしながら、真摯に受け止めるのであれば、再度、本条例案の上程を撤回した上で、本条例案を市民に周知した上で、市民の意見を再聴取するのが、本来の対応策であるはずである。周知不足との意見を真摯に受け止めているにも拘わらず、議会での審議を継続するというのは、到底合理的な対応策とは言えず、そもそも、周知不足との意見を真摯に受け止めているという市の説明すら虚偽ではないかとも疑われせるものである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?