外国人住民投票権付与の合理性に関する一武蔵野市民による検証

現在、武蔵野市長は、外国人に投票権を付与する武蔵野市住民投票条例案(以下で、「本条例案」という。)を市議会に提案しているが、外国人に投票権を付与することについて、何ら具体的な理由を示すことなく、合理的であるとのみ説明している。下記に掲載するノートにおいて以前から指摘しているように、そのように一方的な結論のみを述べ、その結論に至った具体的な理由(外国人に住民投票権を付与しない現在、市政において具体的に発生している問題や、当該問題を解消する施策として外国人に住民投票権を付与することの必要性や相当性など)を説明しないことは、本条例案の是非を市民が判断する情報を提供する責務、武蔵野市長が唱える「市民参加」に反するものであり、言行不一致であると言わざるを得ない。

なお、本条例案についての過去のノートについては、下記を参照いただきたい。

以上のように、市が本条例案において外国人投票権付与を合理的とする具体的な理由は明らかではないが、本ノートにおいては、これまでの市の説明に基づきその合理性を検証したい。

1.市の外国人投票権付与の合理性についての説明

まず、外国人投票権を付与することが合理的であるとする市の説明は、本条例案の素案及び市のHP掲載の『「武蔵野市住民投票条例案」に対するよくあるお問い合わせ』では、以下のとおりなされている。

本条例案の素案「5 住民投票の投票資格者」の説明

『以下の理由から、投票資格者には、外国籍住民も含めることとしています。

・ 一般的に地方自治の本旨とは「住民自治」と「団体自治」の二つの要素からなり、団体自治については主に地方自治法で規定されている一方で、住民自治についての規定は限定されています。これは、各自治体の裁量の中でそれぞれの自治体の実情に応じた形で自治のルールを定めることを許容するものと考えられています。本市の住民自治のルールを定めた自治基本条例では、「市民」の要件に国籍の要素はありませんので、外国籍の人も「市民」に当然に含まれます。よって、本市の住民投票制度においては、投票資格者に外国籍住民を含めることとします。このことは、国の投票制度と本市の住民投票制度は別個のものであることを前提としつつ、国の投票制度で想定されていない部分を本市の自治のルールの中で補完するという意味合いを持つものと考えます。

・ また、本市では、第六期長期計画のなかで武蔵野市の目指すべき姿の実現に向けたまちづくりの基本目標のひとつに「多様性を認め合う支え合いのまちづくり」を掲げています。「誰もが安心して住み続けられるよう、一人ひとりの多様性を認め合う、誰も排除しない支え合いのまちづくりを推進する」ためには、外国籍住民も投票資格者に含めることが必要であると考えます。』

市 HP掲載の『「武蔵野市住民投票条例案」に対するよくあるお問い合わせ』の説明

『問2:なぜ投票資格者に外国籍住民を含めるのか

市の回答

本市では、第六期長期計画において「多様性を認め合う支え合いのまちづくり」を基本目標のひとつに掲げています。その実現のためには、市民参加を推進し、様々な立場にある市民からの意見を積極的に把握し、適切に市政に反映することが求められています。住民投票制度は、これまで本市が市民参加の手法として行ってきた意見交換会やパブリックコメント、アンケート、市民意識調査などに新たに加えられるものであり、本制度においても外国籍住民を含めることは合理的であると考えています。』

上記の市の説明によれば、「住民自治」のルールを定めた自治基本条例、及び「多様性」を理由としてあげている。

ここで、まず、自治基本条例における関連条文と、市が公表している逐条解説の関連箇所を以下に掲載する。

自治基本条例

『第2条(定義)

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民武蔵野市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者、市内に存する学校に在籍する者、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に存する事務所又は事業所において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。

趣旨・説明

・ 市内に住民登録のある人だけではなく、在勤、在学の人、市内で事業活動や公益活動などさまざまな活動を行っている団体も実際には行政サービスや市の政策の影響を受けています。本条例の対象となる市民の範囲を限定的に捉える必要はないと考えられるため、居住者に限らず、在勤・在学者、市内にある事務所・事業所で事業活動等を行う団体も含めて市民と定義しています。

・ なお、住民投票等個別の制度における市民の定義については、それぞれの条例において定義します。

第19条

市長は、地方自治法第7条第1項の規定による廃置分合又は境界変更の申請を行おうとするときは、住民投票を実施しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、市政に関する重要事項(別に条例で定めるものを除く。)について、武蔵野市に住所を有する18歳以上の者のうち、別に条例で定めるものの一定数以上から請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。

趣旨・説明

・ 本条例において「市民」は在住・在勤・在学までをその範囲と定義していますが、住民投票を実際に実施する場合には、投票権者の名簿の調製など、住民基本台帳の情報に基づく事務を前提としないと、執行が著しく困難となってしまいます。在勤者や在学者の名簿などを市が正確に調製することは不可能であり、このような実務上の理由から、住民投票の実施の請求(発議)に関しては、武蔵野市に住所を有する人を対象とすることとしています。第2項に定める廃置分合・境界変更以外を問う住民投票については、自治体によっては、議員や市長にも発議を認めているところもありますが、議員や市長は地方自治法により、条例を提案する権利が認められていますので、本条例での適用は無く、武蔵野市に住所を有する18歳以上の者のみ請求できることとしています。

・ 投票権者の年齢要件については、公職選挙法上の有権者から拡大をしている自治体もありますが、武蔵野市としてその拡大の範囲を相当の合理性をもって定めることは困難であるため、公職選挙法に準じています。一方、外国籍市民を含めるかどうかについては、本条例に基づく住民投票条例の制定の際に改めて検討します。』

1.1 自治基本条例の市民の定義は外国人に住民投票権を付与する理由にはならない

以上の自治基本条例を見ると、市の政策の影響を受ける者は、居住者だけでなく、在勤者、在学者、事業活動者なども含まれるとの理由により、「市民」の定義には広くこれらの者を含むとする一方で、住民投票条例における「市民」、すなわち投票権者については、これとは別に定義するものとしている。その上で、在勤者、在学者、事業活動者などについては、名簿などを市が正確に調製することは不可能であることを理由に、投票権者から除外するものとしている。他方、投票権者の年齢については、他の自治体では公選法上の有権者よりも拡大しているところもあるが、それに合理性はないとの理由で、公選法に準じるものとしている。また、外国籍市民については、本条例案の制定の際に改めて検討するとのみ記載されている。

このことからすれば、本条例案の素案の説明にあるように、『本市の住民自治のルールを定めた自治基本条例では、「市民」の要件に国籍の要素はありませんので、外国籍の人も「市民」に当然に含まれます。』との説明が、いかに不十分なものかが明らかである。なぜなら、自治基本条例では、本条例案における市民の定義は本条例案で別に定義すると説明し、また、投票権者に外国籍住民を含めるか否かは、本条例案の制定の際に改めて検討すると説明しているのであるから、自治基本条例の市民の要件に国籍がないことのみで、外国籍住民に投票権を付与するとの説明はあまりに不十分である。しかも、年齢要件については、公選法上の有権者の範囲より拡大することに合理性がないと説明しておきながら、外国籍住民への拡大についての公選法上の問題についてはなんら説明もせず、むしろ、それが合理的であるとのみ説明することは、関連する事項についての説明自体が矛盾に満ちたものであり、説得力に欠けると言わざるを得ない。

1.2 長期計画における多様性に関する基本目標も外国人に住民投票権を付与する理由にはならない

他方、市が外国人投票権を付与することとするもう一つの理由としての「多様性」に関し、上記の説明にあげられている市の「第六期長期計画」(以下、「長期計画」という。)における「外国人支援」に関するセクションには、以下のように記載されている。

第六期長期計画

『(3)外国籍市民の支援

国内では在住外国人が増加傾向にあり、本市で生活し、学び、働く外国籍市民も増加している。定住化の傾向から、育児・教育・福祉・防災など多分野での生活支援のためのニーズが生じている。これらの実態を把握し、庁内外の関係機関と情報共有・連携体制をとり、多文化共生社会の実現に向けて、日本人と外国人がともに理解し、尊重し合い、活躍できる環境の整備を積極的に図っていく。また、多言語化対応等の面におけるICTの導入の検討や、本市において外国籍市民のサポートを担っている(公財)武蔵野市国際交流協会の機能の強化、会員や地域における協力者の拡大を図る。』

上記の説明を見ると、外国人の育児・教育・福祉・防災などの支援や、日本人と外国人との相互理解のための、環境整備について記載がなされているが、住民投票権の付与については一切記載がない。このように、そもそも、長期計画には外国人住民投票権の付与についての記載が一切ないばかりか、外国人に関する多様性についての具体的な施策としては、上記のような外国人支援についての記載しかないのである。以上からすれば、外国人住民投票権の付与の理由理由として、長期計画における多様性をあげることは、唐突な印象を受けるものであり、いずれにせよ、説明不十分であり、説得力に欠けると言わざるを得ない。

2.外国人投票権付与の具体的な理由の検討

以上のとおり、市が「多様性を認め合う支え合いのまちづくり」を理由として外国人住民投票権を付与することとするとの説明は、具体性に欠け、不十分なものであり、説得力に欠けるものであるが、ここでは、それが具体的に何を意味するのかについて考えてみたい。

2.1 外国人住民投票権付与の具体的な理由とは、在住外国人の受入推進である

上記の長期計画において、市は、将来人口推計、社会経済情勢等の変化について以下のような説明を行っている。

第六期長期計画

『将来人口推計

本市の総人口は、直近5年間で約6,000 人増加しており、現在は約14 万7,000 人となっている。平成30(2018)年に本市で実施した人口推計では、令和5(2023)年には15万人を突破し、令和30(2048)年には約16 万2,000人になると推計している。

そのうち、日本人人口は、現在の約14万3,000 人から、令和30(2048)年には約15万7,000 人になると推計している。

外国人人口は、現在の約3,000人から、令和30(2048)年には約4,500人になると推計しているが、今後の出入国管理制度や社会経済環境による影響が大きいため、流動的な数値として捉える必要がある。

全国的には人口減少が始まっており、東京都も令和7(2025)年には人口のピークを迎えると推計している中で、本市においては、今後30年間は人口が減らないと予測している。本市においては、若年層が多く転入し、その後も市内にとどまっている状況がみられ、このことが人口増につながっていると考えられる。

この傾向が今後も維持されることで、老年人口が増加する中でも、生産年齢人口の割合が全国と比較して高い状況を維持できるということが今回の人口推計から示唆される。』

『社会経済情勢等の変化

労働力不足

日本の労働力人口(15 歳以上で働く意思と能力がある人の合計で、失業者も含む)は、女性の労働力率の上昇等により平成24(2012)年以降増加が続いている。しかし、総人口は平成23(2011)年から減少局面に入っており、業種によってはすでに人手不足感が高まっている。また、日本は国際比較において労働生産性が低いことも明らかになっている。今後も生産年齢人口(15歳以上65 歳未満の人の合計)の減少が続く中、女性や高齢者・外国人・障害者など誰もが働きやすい環境を整備し、必要な労働力を確保するとともに、人材の能力開発や非効率な働き方の改革、適切な労務管理等により、労働生産性を高めていくことが求められている。

外国人材受入制度の拡大・在住外国人の増加

政府は、技能実習制度やEPA(経済連携協定)、新たな在留資格(特定技能)の新設等によって外国人人材の受け入れを拡大する方針をとっており、また「留学生30万人計画」等によって外国人留学生の数も急増している。外国人労働者の数は、平成30(2018)年10月末で146万人に達し、5年でほぼ倍増しており、政府は、外国人人材の受け入れ・共生のための総合的対応策を推進するとしている。国内の在住外国人も、平成30(2018)年末で273万人と過去最多となっている。』

上記の市の人口推計からすれば、全国的な人口減少や東京都の将来における人口推移に反し、市では今後30年程度は、日本人人口も外国人人口も増加することを予想していること、その中でも外国人人口については、今後の出入国管理制度や社会経済環境による影響が大きく、推計上の増加人数は変動要素が大きいことがわかる。

さらに、長期計画における社会経済状況等の変化に関する説明では、生産年齢人口の減少とともに労働力としての外国人が働く環境を整備すること、近年の政府による外国人受入制度の拡大により、在住外国人が近年急速に拡大していることの説明がなされている。

以上の長期計画における市の説明を前提として考えれば、市が外国人に住民投票権を付与することの理由として掲げる「多様性を認め合う支え合いのまちづくり」とは、すなわち、外国人がより住みやすい市に変えていくことにより、在住の外国人の受入を推進するいうことであると理解できる。特に、在留期間や定住という要件を必要としない、異例の他の自治体とは差別化を図った、外国人への住民投票権の付与は、在住期間が僅か短期の外国人をも増やすことが政策目的であると考えるのが論理的帰結である。もちろん、外国人住民投票権の付与のみで、在住外国人の増加に繋がることにはならないと思われるし、また、それが在住外国人の増加にどの程度寄与するかを評価するのは難しいであろうが、少なくとも、様々な外国人受入推進政策の一つであることは間違いがない。

3.外国人住民投票権付与の合理性の検証

以上から、市が外国人住民投票権付与の具体的な理由とは、在住外国人の受入推進であることが理解できたが、次に、そのような政策を導入することが合理的であるとの市による説明が何を意味しているかを考えたい。

一般的に、ある政策を導入することが合理的であるということは、以下のことを意味していると考えられる。

① まず、政策の政策目的そのものが合理的であること。

② 次に、政策目的が合理的であることを前提として、その政策目的を達成する手法として当該政策を選択することが合理的であること。

そこで、以下においては、上記の①と②について検証してみたい。

3.1 在住外国人の受入推進という政策目的の合理性

まず、在住外国人の受入推進政策を武蔵野市が採ることは合理的であろうか。

3.1.1 武蔵野市では、全人口、日本人人口及び外国人人口の全てにおいて、増加しており、今後も増加が見込まれる

令和2年10月1日における武蔵野市の外国人割合は、2.1%であり、全国での平均割合(1.9%)とほぼ同じである。もっとも、東京都全体の外国人割合は、3.8%であり、23区全体では、4.6%であり、これらと比べると、武蔵野市の外国人割合はまだ低いことがわかる一方で、将来における伸びしろが大きいこともわかる。

また、武蔵野市の中心部を走る中央線沿線の隣接区を見てみると、新宿区では10.4%、中野区では5.1%、杉並区では2.8%となっており、武蔵野市の隣の三鷹市は、1.9%である。

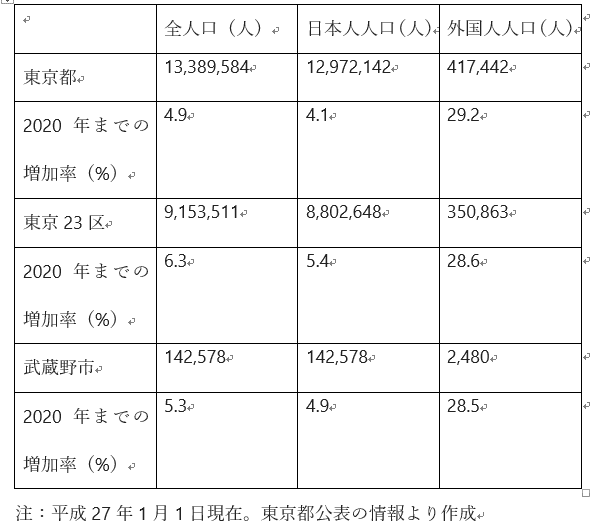

次に、2015年から2020年までの人口の増加率を見てみると、日本全体では、全人口は0.7%減、日本人人口は1.4%減、外国人人口は43.6%増とされているが(総務省公表の国勢調査による)、同時期の武蔵野市では、全人口は5.3%増、日本人人口は4.9%増、外国人人口は、28.5%増となっている。武蔵野市は、全人口及び日本人人口が増加している点において、日本全体と異なることがわかる。

なお、同時期の東京都全体では、全人口は4.9%増、日本人人口は4.1%増、外国人人口は29.2%増、東京23区では、全人口は6.3%増、日本人人口は5.4%増、外国人人口は28.6%増となっており、武蔵野市とこれらの地域では、全人口、日本人人口及び外国人人口の増加率はほぼ同程度であると言える。

ただし、武蔵野市の長期計画における人口推計においては、「全国的には人口減少が始まっており、東京都も令和7(2025)年には人口のピークを迎えると推計している中で、本市においては、今後30年間は人口が減らないと予測している。」と記載されており、今後、武蔵野市は東京都の人口が減少する中でも増加することが予想されるとしている。

2015年以降の人口動態について、以上からわかることを纏めると、以下のようになる。

・ 全国レベルでは、全人口及び日本人人口は減少している一方で、外国人人口は増加していること。

・ 東京都及び武蔵野市では、全人口、日本人人口及び外国人人口の全てにおいて、増加しているということ。

・ 東京都の人口が将来的に減少する時期においても、武蔵野市の人口は増加することが予想されていること。

以上からすれば、武蔵野市の将来における人口動態としては、今後も日本人の増加及び外国人の増加が見込まれるとともに、東京全体の人口が減少する中でも武蔵野市の人口は増加し、将来の武蔵野市の外国人割合も東京23区のそれに近づいていく可能性もある。

この状況を前提として、武蔵野市の外国人受入推進という政策目的の合理性を考えてみたい。

3.1.2 武蔵野市では、日本人人口も外国人人口も増加傾向にあるため、外国人受入推進政策を採用する必要性はない

まず、日本の地方では、日本人人口が減少傾向にある一方で、外国人人口は増加傾向にあることから、人口の維持という目的を達成するための一つの手法として、外国人受入推進政策を採ることに合理性はあると思われる。実際、近年、過疎化が進む地方などでは、下記にも述べるとおり、外国人の受け入れ政策を推進する自治体が現れてきている。

ところが、武蔵野市の状況は、そのような地方とは全く異なり、現在においても、日本人も外国人も増加傾向にあるのである。しかも、武蔵野市の外国人割合はまだ低く、将来における伸びしろが大きいことや、上記にも記載したとおり、武蔵野市の中心部を走る中央線沿線の隣接区である杉並区、中野区、新宿区の在住外国人割合はいずれも武蔵野市の外国人割合よりも大幅に高いこと、東京全体の人口が減少する中でも武蔵野市の人口は増加することが見込まれていることから、今後の様々な状況によっては、将来の武蔵野市の外国人割合も東京23区のそれに近づいていく可能性もある。

これらからすれば、そもそも、武蔵野市において、外国人受入推進政策を採るまでもなく、在住外国人は増加傾向にあり、それに加えて、日本人人口も増加傾向にあることからすれば、外国人受入推進政策を採ることが必要と言えるのか疑問である。

3.1.3 政府による労働外国人受入政策や社会経済環境にも関連し、武蔵野市の外国人の増加率の予測は容易ではない中での外国人受入推進政策の影響は、予測困難というリスクをはらんでいる

さらに、上記の武蔵野市の長期計画における人口推計として記載されているとおり、推計上の外国人人口の増加幅については、今後の政府による出入国管理制度や社会経済環境による影響が大きく、変動要素が大きいとしている。そして、長期計画における社会経済状況等の変化に関する説明では、生産年齢人口の減少に伴い、近年の政府は外国人受入制度を拡大し、在住外国人が近年急速に拡大しているとしている。

このように、今後、日本における労働生産人口の減少分を補うことを目的とした労働外国人受入政策については、主に国政レベルで検討されることであるが、将来政府がかかる政策を拡充することとなった場合には、これまでの武蔵野市における在住外国人の増加率よりも高い増加率により在住外国人が増加することも大いに予想される。実際、市の長期計画では、今後の政府による出入国管理制度や社会経済環境により、外国人の人口推計上の増加率は変動要素が大きいことを認めている。

このように、武蔵野市の将来における外国人の増加率は、政府による労働外国人受入政策や社会経済環境にも関連し、その影響を受け、現時点でのその予測は容易とは言えない問題である。以上のような状況において、外国人受入推進政策を採ることが、将来の武蔵野市にどのような影響を与えるかを予想するのも容易ではなく、そのような将来の武蔵野市市民に重要な影響を与えかねない政策について、市が十分に武蔵野市市民に説明もなく導入を図ることには、大いに疑問を感じる。

3.1.4 外国人受入推進政策が武蔵野市の街の評価の維持・向上に資するものなのかを予想するのは容易ではなくリスクを伴う

更に、武蔵野市は、これまで市全体の長年の取り組み・努力により、住みたい町として非常に高い評価を受けてきており、イメージが良い、魅力のある街でもある。市の長期計画においても、この点に関連して、市勢の概要及び基本課題の一つとして、以下のような説明がなされている。

第六期長期計画

『市勢の概要

市内には、JR中央線の三駅(吉祥寺、三鷹、武蔵境)を有するとともに、吉祥寺駅には京王井の頭線が、武蔵境駅には西武多摩川線が乗り入れている。南北方向の移動は路線バス交通が担い、コミュニティバス「ムーバス」が公共交通の空白地域を補完している。

このように交通の利便性が高く、緑豊かで閑静な住宅地が広がるという特色を持ち、また都内有数の商業地や企業・大学などの存在により、昼間人口が夜間人口より多いという性格を有している。三駅を核として特色のあるまちが形成され、緑豊かな魅力のある都市として発展してきたことから、様々な調査においても住みたいまちとしての高い評価を得ている。』

『基本課題B まちの活力の向上・魅力の発信

本市の人口については、主に若年層の転入に支えられ、今後もしばらくは伸びが続くと推計している。ただし、全国的に人口減少が進む中、他市では魅力的なまちづくりを積極的に進める取組みが増えている。また、市民の市に対する愛着にも若干減退傾向がみられる。これらの要因によって、長期的には本市の魅力と活力の衰退が加速していくおそれがあり、より能動的な魅力向上の取組みと発信が必要とされる。これまで市民とともに作り上げてきた市の魅力とその源泉を、市民と改めて共有するとともに、新しく迎え入れる市民にも積極的に伝えていく。そのことにより、今後も選ばれるまちでいられるよう、本市の魅力を新たに共創し、市内での定住意向や自発的なまちづくり活動の基礎となるシビックプライド(市への愛着)をともに育んでいく。

本市では、これまで積極的な人口増加のための政策を行わず、低層住宅地を中心とした土地利用を継続することで、緑や街並みを大切にした良好な住環境を守ってきた。特に緑については、昭和48(1973)年に武蔵野市民緑の憲章を制定し、積極的な維持・保全に努めてきたことで、本市の魅力の大きな要素として高く評価されている。こうした住環境の質を守り高めていく方向性は、今までどおり堅持しつつ、人口推計に現れている人口の増加については、本市の持続的な発展に資するものと受け止め、今後もこれまで以上に魅力あるまちづくりを行っていく必要がある。

市民の暮らしの質を高め長く住み続けてもらうとともに、将来の市民につながる転入希望者を増やしていくため、より戦略的なまちづくりに着手し、本市の個性と魅力をさらに磨き上げ、戦略的かつ継続的に内外に発信・共有し、居住者、転入者、来街者のそれぞれに向けた効果的なPRを展開する。長年にわたり育まれてきた市民文化・都市文化の振興と、本市の強みを生かした産業振興、多様な主体による充実した公共サービスによって、職住近接などの新しいライフスタイルを実現し、武蔵野市の新たな魅力創出につなげ、まちの活力を向上させていく。』

以上からすれば、現在、武蔵野市は街として高い評価を受けていること、今後もその評価を維持、向上させること、転入希望者を増やすための街づくりと市の魅力のPRを行うことが、市の長期計画であるとわかる。しかしながら、これらの現状認識及び政策目標との関係において、外国人受入推進政策の採用がどのような影響を及ぼすと考えているのかについては触れられていない。

外国人受入推進政策により、当然外国人には魅力が高まり、居住外国人の増加に繋がることを狙っているものと思われるが、他方で、外国人受入推進政策と、武蔵野市の街としての高い評価の維持・向上という政策との間の関連性や影響についての分析、狙いが説明されていないため、外国人受入推進政策により街としての評価も高まると考えているのかも不明である。

さらには、そもそも街としての評価を決めるのは、武蔵野市市長や市役所でも武蔵野市市民でもなく、強いて言えば武蔵野市内外の住民であり、かつその評価がどのような基準に基づきなされているのかも必ずしも明らかとは言えないものである。

このような不確定要素が多い中で、外国人受入推進政策が果たして市の狙いどおり、街の評価の維持・向上に資するものなのか、それともそれに反することとなるものなのかを予想するのは、極めて困難なものと言わざるを得ない。そうであれば、そのような予想困難な政策について、具体的な理由の説明もなく、合理的であるとの結論のみを述べる市の説明は不十分であり、説得力に欠けると言わざるを得ない。

それだけでなく、このような街の将来における評価は、街のイメージや街で行われる全ての市民による様々な取引を含む社会経済活動など、全市民に予測困難な重要な影響を及ぼすものであり、武蔵野市の現在の高い評価が低下した場合には、かかる社会経済活動にはマイナスの影響が及ぶ可能性も当然予想されるものである。外国人受入推進政策には、そのようなリスクを伴うものである一方で、これを採用するメリットを市が具体的に説明しないまま、かかる政策を採る合理性があると言えるのかは疑問である。

3.2 外国人受入推進政策を達成するために外国人住民投票権付与という手法選択の合理性

上記とおり外国人受入推進政策の合理性については甚だ疑問があるところであるが、仮に当該政策に合理性があったとした上で、次に、その政策目的を達成する手段として、外国人住民投票権付与という政策を選択することが合理的と言えるのかを検証する。

3.2.1 他の自治体による外国人受入推進政策に外国人住民投票権の付与は含まれない

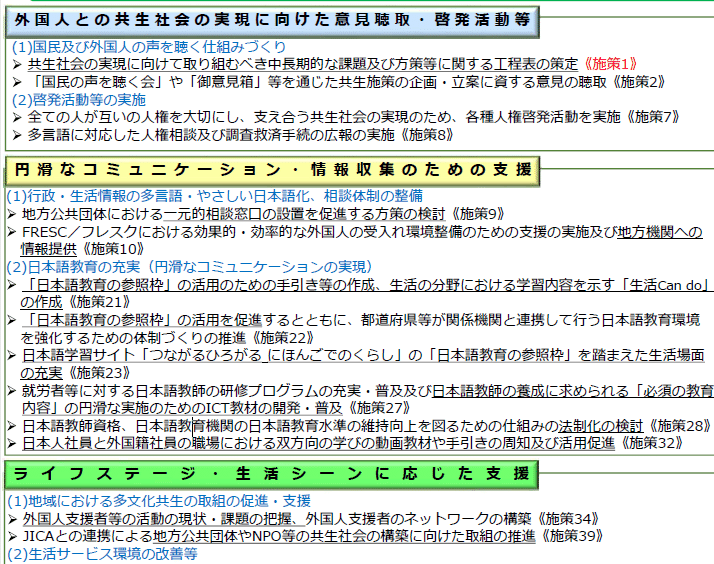

日本の自治体による外国人受入推進政策については、2000年頃からまず静岡県浜松市、愛知県豊田市、群馬県太田市等が中心となって、多文化共生を推進する政策を進めてきたとされている。その後、在留外国人が200万人を超えた2006年には、総務省が各自治体に多文化共生推進プランの策定を求めるようになった。当該政策における重点分野としては、①日本人住民と外国人住民のコミュニケーション支援(情報の多言語化、日本語学習支援)、②外国人住民の生活支援(居住、教育、労働環境、医療・保険)、③多文化共生の地域づくり(日本人住民の意識啓発、外国人住民の社会参画)があげられる。その後、2010年以降、地方の人口が減少する傾向となるに従い、外国人受入を積極的に進める広島県安芸高田市や島根県出雲市などの自治体が現れるようになってきた。

しかしながら、上記の総務省が提唱した多文化共生推進プランでは、異文化共生のための施策として、外国人住民投票権あるいは外国人による自治体の政治決定プロセスへの参加に関する権利などは、当然含まれていない。また、長年に亘り外国人受入政策を推進してきた、浜松市、豊田市、太田市や、近年外国人受入政策を推進している安芸高田市や出雲市においても、外国人受入政策として外国人住民投票権を導入したという事実は聞こえてこない。

他の自治体の外国人受入政策の具体例としては、例えば、古くから独自の外国人施策を行って来た浜松市では、「第2次浜松市多文化共生都市ビジョン(2018年~2020年)」を策定し、多文化共生センター事業として、多言語による情報提供、地域における共生事業の支援、防災事業、また、外国人学習支援センターを開設し、日本語教室の運営、日本語学習支援ボランティアの要請、外国人の次世代学習支援などを行っている。浜松市は、外国人受入施策の中でも重要とされ、社会の関心も高い外国人向け教育に注力していると言われており、他の自治体の参考にもなっているようである。

また、豊田市では、「第2次豊田市国際化推進計画」を策定し、多言語及びやさしい日本語での情報提供、外国人防災対策・緊急対応(多言語コールセンターの普及など)、外国人の子供の教育支援、外交人の社会的自立に向けた支援などを行っている。

その他には、総務省はHPで、地方公共団体や地域国際化協会、NPO法人等の団体による優良な多文化共生に資する取組をまとめた「多文化共生事例集(令和3年度版)」を公表している。そこでは、コニュニケーション支援、生活支援など、大きく5項目に分類された97の事例が紹介されている。そのうち、外国人住民の社会参画支援という項目で紹介されているのは、下記の5事例であるが、外国人住民と行政機関等の橋渡しの役割を担うキーパーソンやコミュニティリーダーの事例等が紹介されているものの、外国人住民投票権の事例の紹介はない。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000765992.pdf

また、政府の「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」で決定された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和3年度改訂版)」においても、「地方公共団体における一元的相談窓口の設置」や「外国人支援者のネットワークの構築」などが施策としてあげられているが、ここでも、外国人住民投票権について一切の記載がない。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001349617.pdf

このように、国の政策として、あるいは自治体が独自に、外国人受入政策として他の自治体が取り組んでいることは、外国人向け教育や外国人の社会参加が中心であり、住民投票権の付与や外国人による自治体の政治決定プロセスへの参加に関する権利の付与と外国人受入政策とは必ずしも結びついていない。また、住民投票権の付与は、国が政策として進めている外国人受入政策には含まれおらず、その範囲を超え、他の自治体も行わないものを、武蔵野市が独自に行おうとするものである。以上からすれば、外国人受入推進政策として採用すべき手法としては、本来、外国人向け教育などに注力するべきであり、外国人受入推進政策の手法としての住民投票権の付与という政策に合理性はないと考えられる。

3.2.2 外国人に住民投票権を付与する政策は、外国人受入推進政策としてのメリットは無い一方、国民たる武蔵野市民が有している一票の権利の価値が毀損されるデメリットのみがあり、明らかに合理性に欠ける

外国人に住民投票権を付与するという政策については、他の自治体は外国人受入政策の一環としては行っていないということを別の角度から考えてみると、そのような政策を採ることにより武蔵野市が得られるメリットは不明であり、場合によっては全くない可能性もあるということである。すなわち、もし他の自治体が外国人受入政策の一環として外国人に住民投票権の付与という政策を採っている場合には、外国人受入政策を採用している他の自治体より多くの外国人を受け入れるためには、同様に外国人に住民投票権を付与することに多少の合理性はあるかもしれない。しかしながら、そのような競争状況にない以上、外国人に住民投票権を付与することで他の自治体よりもどの程度優位なポジションを得られるのかは不明である。また、そもそも、上記のとおり、外国人受入政策としては、外国人向け教育や多様な外国人のニーズに即したきめ細かい支援の方がより重要であり、住民投票権を外国人に付与することにより得られるメリットは全くない可能性もある。少なくとも、このようなメリットについて、武蔵野市が調査、分析したという事実は知らない。武蔵野市市長のツイートでも、外国人に住民投票権を付与した住民投票条例を施行した大阪府豊中市においては、当該条例施行後においても外国人は増加していないとの主張をしている。

以上のように、外国人に住民投票権を付与することが、外国人受入推進政策としてのメリットは不明であるか、殆ど無いということである場合、外国人に住民投票権を付与するべきかどうかを考えるにあたっては、付与する場合と付与しない場合で、いずれの場合のデメリットが多いかを考えるのが普通であろう。

そして、外国人に住民投票権を付与する場合のデメリットとして、最も重要なことは、当然ながら、本来、国民たる武蔵野市民が有している一票の権利の価値が毀損されるということである。他方、外国人に住民投票権を付与しない場合には、そのようなデメリットは存在しない上に、それ以外に武蔵野市として失うべき重要なデメリットがあるとは到底思えない。

以上からすると、外国人に住民投票権を付与するという政策は、外国人受入推進政策としてのメリットは不明であるか、殆ど無い一方で、本来、国民たる武蔵野市民が有している一票の権利の価値が毀損される、国民の参政権という重要な権利が侵害されるデメリットがある政策であることからすれば、かかる政策は明らかに合理性に欠けると言わざるを得ない。

3.2.3 外国人受入推進政策の手法としての外国人住民投票権の付与は、そのメリットに比べて、自治体の政治決定プロセスに与えるデメリットが大きく、かかる政策選択に合理性はない

さらに言えば、以前にまとめたノートにも記載したとおり、市長や議員を選挙で選ぶ有権者の範囲よりも住民投票の投票権者の範囲を広げ、外国人を含めた場合には、その外国人の数の多寡にかかわらず、投票権者がずれることから、理論的に、外国人を含む住民投票により表される民意は、選挙により表された国民たる住民の民意とは異なるもものとならざるを得ない。住民投票の結果を二元代表は尊重する義務があることからすれば、二元代表の選挙により示された民意が住民投票により示された民意に歪められる結果となりかねない。

外国人受入推進という政策目的を達成するためには、アンケートその他の適宜の方法があり、むしろ多様な外国人の意見をきめ細やかに聞くためには、住民投票以外の方法の方が適しているとも考えられる。以上からすれば、外国人受入推進政策という政策目的のために外国人住民投票権付与という手法が、二元代表制による民意を歪めるというデメリットを上回るメリットがある、あるいは、かかる政策目的を達成するためには外国人への住民投票権の付与が必須であるとは、到底考えられない。

外国人受入政策を推進する他の自治体においても、外国人への住民投票権の付与や政治決定プロセスへの参加権の付与を導入していないことは、上記のようなデメリット等を考慮してのことであろう。以上からすれば、外国人受入推進政策の手法として、外国人住民投票権を付与することは、そのメリットに比べて、自治体の政治決定プロセス及び住民自治に与えるデメリットが大きく、かかる政策選択に合理性はないと考える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?