食中毒注意報発令中⚠︎食中毒予防のポイント

こんにちは!食育推進室の堀です。

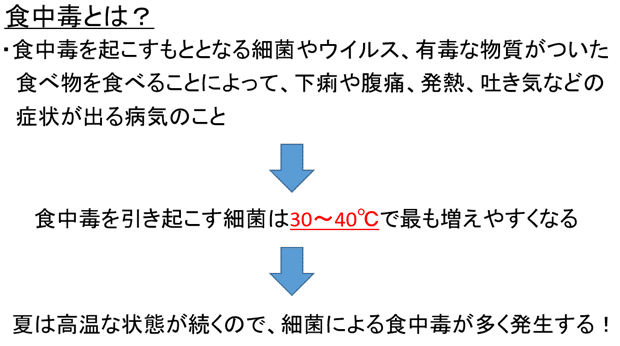

まだまだ高温、多湿な日が続きますよね!

ただ、少し涼しくなってきたので、うっかり料理を常温放置していませんか?

そのような油断が食中毒に繋がります!

今回は、食中毒と予防のポイントについてお伝えします。

〇予防法は?

厚生労働省「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」で食中毒を予防しましょう!

引用:「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」

特に注意したい3つの事

〇お弁当の食中毒に気を付けよう!

作ってから食べるまでに時間が空くお弁当は、菌の繁殖による食中毒に注意!!手は、色々なところを触るので雑菌が付きやすい部位です。調理前にはしっかりと手を洗いましょう!できるだけ素手で触るのは避けて、清潔な菜箸を使うのがオススメです。

高温多湿の時期のお弁当は、傷みにくいものを中心に詰めましょう。

揚げ物(から揚げ、エビフライ等)

揚げ物は、中までしっかりと加熱をするのでオススメです!

味をいつもより濃い目にしたおかず(きんぴら)

塩分を多めにすると保存性が高まるので、お弁当の味付けはいつもより少し濃くなるようにしましょう!きんぴらは、汁気も少なく傷みにくいおかずです。

酢の物(マリネ)

酢の酸味によって、傷みにくくなるのでオススメです。できるだけ水気を絞って入れてくださいね。

食材が傷まないように、長時間持ち歩くときは保冷剤や保冷バックが必須アイテムです!

〇ペットボトルの飲みかけにはご注意を

口を付けて飲んだペットボトル飲料は、唾液の中のさまざまな細菌がペットボトルへ移り、そのまま常温放置すると細菌が繁殖しまいます。

再び、そのペットボトル飲料を飲むと、体調によっては腹痛や下痢を発症する恐れがあるのです。

『開封したものは冷蔵庫に入れて2~3日以内に飲み切る。』

『口をつけて飲んだ場合は、その日のうちにできるだけ早く飲み切る。』

が鉄則です!

〇一晩置いたカレーには気を付けて

カレーを調理後、時間が経ってから食べることで、※ウェルシュ菌という細菌による食中毒を起こすことがあります。また、真冬でも、暖房などで部屋の温度が下がりきらないこともあり、長時間保存は注意が必要です。

ウエルシュ菌の増殖予防には、①すばやく粗熱を取る②厚みの少ない容器などに小分けにし、冷蔵庫で保存し翌日までに食べきる。

カレーなどの煮込み料理は、匂いや色の変化がわかりにくく腐敗に気づかないので、食べる時には気を付けてくださいね。

普段の調理や食事でも食中毒が起こる可能性があることを忘れずに、食品の扱い方に気を付けて食中毒を予防しましょう。また同じものを食べても食中毒を発症するかしないかは健康状態にも影響されます。食中毒の予防のポイントを行いつつ、体調管理にも気を付けてください!

※ウェルシュ菌とは?

100℃、6時間の加熱にも耐える"芽胞"を形成し、酸素がないところ(鍋底)で増殖することができる食中毒菌。

原因食品

カレー、シチューによるものが多く、特に食肉、魚介類及び野菜類を使用 した煮物で多くみられる。

症状

6~18 時間(平均 10 時間)の潜伏期間の後、主に腹痛と下痢等の症状を引き起こす。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?