四声のフーガAm 作曲過程その2「主題提示部」

前回作った主題をもとに、主題提示部を作ります。今回は

ソプラノ主唱(Am)→アルト答唱(Em)→テノール答唱2(Em)→バス主唱(Am)

という構成にすることにしました。それでは作曲開始。

まずはソプラノの主唱。これはただ主唱を歌わせるだけです。

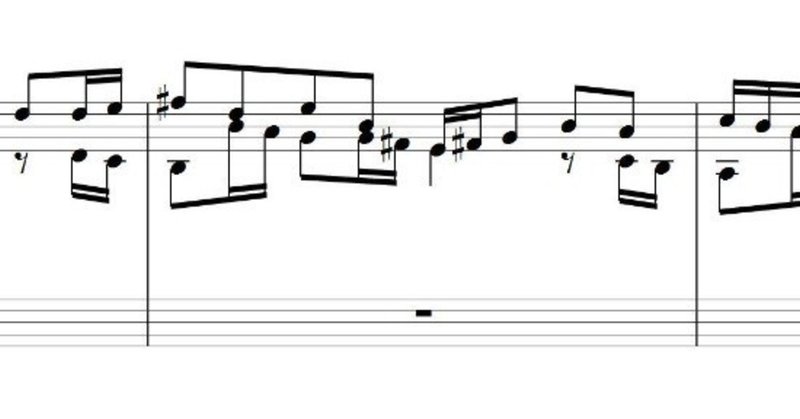

そして、アルトの答唱と、ソプラノの答対唱。ここで、ソプラノの結句の最後(第7小節)の十六分音符を答対唱につながりやすいように変更しました。

同じように適宜変更をしながら、テノールの答唱。答対唱はアルトにしました。ソプラノは自由に作曲しますが、答唱の同じ音型の繰り返しに沿うように始まるようにしました。この次にはバスの主唱(Am)が待ち構えているので、最後はそのドミナントの和音にしておきます。

そして、バスの主唱。対唱は先ほどの答対唱に引き続き、またアルト。アンバランスかもしれませんが、気にせずいきます。ソプラノもさっきと同じようにバスの主唱に沿うようにしながら。テノールはもう、完全に自由にやってます。ずっと四声で鳴らし続けるのは難しいしメリハリなく重くなるので、適当な所でテノールやソプラノを休ませたりしながら。

これで曲の冒頭の主題提示部ができました。残るは……

・嬉遊部1

・平行調提示部

・嬉遊部2

・下属調提示部

・下属調平行調提示部

・ストレッタ

ですね。というわけで、次は嬉遊部1と平行調提示部を作ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?