四声のフーガAm 作曲過程その1「主題作成」

風船お化けラルパです。

この記事では、フーガの作曲過程を追って記録していきます。まず初めに注意事項をいくつか。

1.専門用語バンバン出てきます。一個一個説明はしません。(用語の説明は、後々それ専用の記事を書くかもしれません)

2.「学習フーガ」ではありません。構成的にも対位法の規則的にもかなり自由に書いてます。

3.独学でやっている人間です。「これがフーガなのか!」とか思わない様にお気を付けください。

1.主題の作成と各提示の準備

1-1主唱と対唱の作成

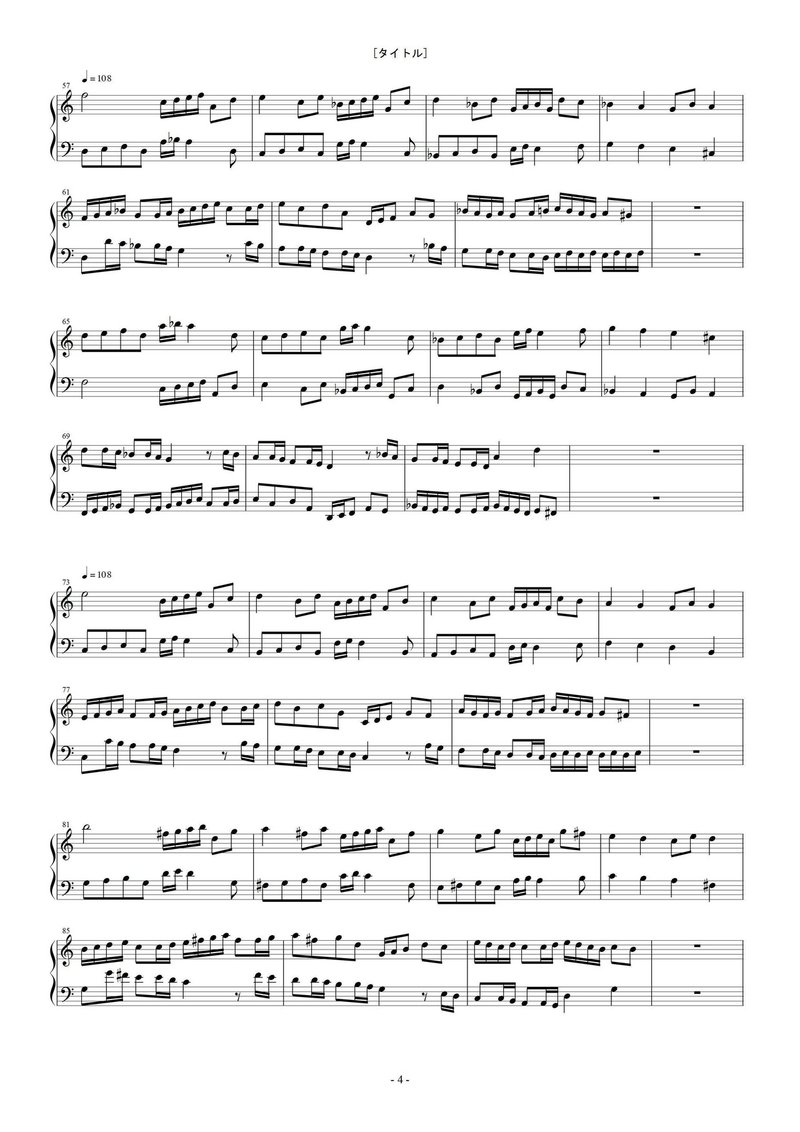

主唱を作ります。Amを主調にすることは決めているので、Amで作ります。それに合わせて同時に結句(5小節目以降)と対唱(画像の楽譜だと上声部)も作ります。

主唱と対唱は、基本必ずどちらかが八分音符以下で動いているように。そして結句は、次の答唱に合わせて属調のドミナントで終わらせます。

転回可能な方が圧倒的に使い勝手がいいので、対唱は三度(六度)の音程関係を中心に作って、転回可能なように気を付けます。実際に転回して確認。

まあ、オッケーでしょう。

気を付けた事をおさらい(ルールではない!)

①結句は答唱の事を考えて、無理やりに感じても属調のドミナントに。

②主唱と対唱は、リズム的に補完しあうように。今回ならどちらかが必ず八分音符以下で動く。でも主題が終わる直前なら音価が大きくなってもいい。

③対唱は転回可能にしておく。

1-2答唱の作成。完全五度上に移調します。場合によっては変応させたりするわけですが、今回は完全に移調することにします。

まずは単純に完全五度上に移調。

実際の曲では答唱の後にまた主唱が来ます。なので、結句の後ろはAmに戻るようにしなければいけません。このままではまた完全五度上に転調していってしまうので、最後の一小節をこんな風に無理やり変更しました。

これでAmに戻れます。

はい。これで、主調における主唱、対唱、答唱、答対唱ができました。

↓主唱と対唱

↓答唱と答対唱

実際の曲ではこの後、嬉遊部に進むわけですが、そこは後回しにして、他の提示部の準備を先にある程度済ませます。主唱と対唱をいじることになるので。

1-3曲の中で使う他の調へ移調

今回は普通に、曲の冒頭主調→平行調→下属調→下属調の平行調→主調に戻る、という構成にします。主調は今作ったわけなので、今度は平行調。この曲はAmなので、平行調はCです。(短三度上の調)単純に三度上に移調させます。

↓平行調の主唱と対唱

↓平行調の答唱と答対唱

ここで対唱の最後の方が汚い事に気付きました。これまでは許容範囲内だったのですが移調すると汚くなったので、直しました。(楽譜だとバスの最後から十一個目の八分音符)他の調でも直すことにしました。

そして、今までできた、主調、平行調の主唱、対唱、答唱、答対唱を、完全四度上に移調することによって、下属調ものもできあがり。

これらを元に、作曲を進めていきます。間違いなく、色々いじって変更することになるでしょう。次からいよいよ、曲そのものを作っていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?