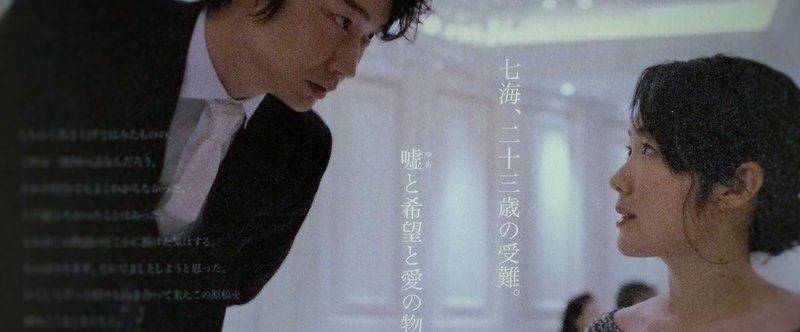

ことばでは足りない 「リップヴァンウィンクルの花嫁」(感想編)

「リップヴァンウィンクルの花嫁」を観ての感想、内容や結末にも言及ありです(そしてやっぱりどうしても、綾野さんベースな内容)。

この映画はなんだったのだろう。

ストーリーは繋がってはいるけれど、あれ?こういうものを観てたはずじゃなかったのにいつの間に?と驚いている間に世界に巻き込まれて終幕…というような、いったい何を見たんだろうという不可思議な印象で、観た後すぐに、なにかわかりやすい感想を言葉にすることが難しかった。

ポエムみたいな感想もわいてくるし、論文みたいに考察した文章も書けそう。

パンフレットも、各人が作品について語る構成になっていて、それぞれの「リップヴァンウィンクルの花嫁」があり、それら全部を受け容れる懐の深さのある作品なのだと思った。

私も何か綺麗にまとまった感想を書きたい…と試行錯誤してみたけれど、どうもしっくりこないので、とにかく今の段階で思うことを断片的な形でメモ。「精神的起承転結」(by綾野剛)!

***

製作発表の時点から、「3.11後の」というワードがあって、この作品の1つの起点としてぼんやりと認識していたけれど、直接映画内で震災に言及されているわけでもないし、少なくともわたしは初めて観たとき、あまり3.11を意識させる部分がないように思った。

ぱっと印象に残るのは、七海と真白の女の子映画としてのキラキラと儚く美しい側面、終盤に向けて投下されるAVという職業の、少なくともそれまでの世界観を破壊するような意味でのショッキングさ、そしてその極致としての、真白の母親が全裸になることから始まる奇妙で強烈な宴の、幻覚を見たような気持ち…

七海の運命、世間的な転落と人間としての上昇。何度も助けてくれる王子様=安室や、自分のために豪華な家や服を与えて大切にしてくれる親友=真白…という、小公女のような物語の一類型をベースにした女の子の冒険譚として単純に楽しんだ。

でも、映画を観て、少し時間が経って、引っかかっていたいくつかのキーワードを調べてみたら、隠し絵のように、別のイメージが浮かび上がってくるように感じた。

皆川七海/クラムボン/カムパネルラ/「コスモロジー」/「歌の翼に」/「ぼくたちの失敗」/「何もなかったように」/水槽に囲まれた部屋/グラスを耳に当てて音を聴く/ガンジス川

幾重にも重なって、水のイメージと死のイメージがある。それから愛情のイメージも。その1つひとつをパズルのように解くのはなんだか軽薄なようで、なにもわからないままぼんやりと受け止めていればよかったのかもしれない、と恥じ入るような気持がする。

積み重ねたイメージをもって静かに悼んでいる一方で、真白が亡くなった朝、遺体に取りすがろうとする七海が「毒があるから危ない」と引き離されて、触れることもかなわず悲痛な叫びをあげるシーンは、放射能で故郷を汚染された人の叫びのようではないか、と思ったとき震えるような恐ろしさも感じた。

***

真白の母親の家で起きる出来事は、葬式の最も原初的な形を見せられたような思いがした。死者への共感を試みる、日常とは異なるすなわち「異常」な行動をする、泣く、笑う、酒を酌み交わす…

「最古の職業」といえば娼婦を指すけれど、役者もまた古い職業で。死者のAV女優という職業もあいまって、このシーンは神話的な領域まで突き抜けている。

***

「裸になる」ことについて。役者も含む、表現者とは、ある意味ですべて、「知らない人の前で裸になる職業」、なのかもしれない。

自ら裸になって、「恥ずかしいです」と泣き笑いして、それでも裸でいつづけた安室。ふと、かつて芝居をすることを滑稽で恥ずかしいと思っていた、と語っていた綾野さんのことが浮かんで、切ないような誇らしいような不思議な気持がした。

***

ところで、このシーンで安室は本当に泣いているのか、というのが気になっている。映画を観る限りでははっきりと涙をこぼすところが映らなくて、嘘泣きのようにも見える。職業が「役者」だから、あの場を切り抜けるために泣いたふりをした…というような解釈をする人もいるかもしれない。

綾野さんが役で泣くとき、たとえば空井さんや容保公やサクラ先生が本当に美しく大粒の涙をこぼすのを見てきている。逆にちょっと愚かさのある人物の泣き方はそうではないような印象があって、安室の泣き方は後者に近いよなあ…という印象を持つ。

でも、この映画のクライマックスシーンは、安室も心から泣いていてほしい、とも思う。

このシーンについて、初日舞台挨拶で岩井監督からは「普段は素を見せない安室も、あのシーンでは本当の安室の姿を見せていたのではないか」という発言が。それを聞いて、監督は少なくともあの安室の慟哭は本物だというつもりで撮られていたことがわかって嬉しかった。

ところが綾野さんはその監督の発言に対して、「僕自身はやっていてそれもどっちなのかわからないような気がしていました」とシビアなコメント。

ただ、事前にどういうプランで臨んだかどうかはともかくとして、現場で綾野さんはその時は安室本人なわけだから、自分(安室)がいま素をさらけ出しているのかどうかということは意識できない状態だった、という意味なのかな、などと思った。

そして、安室の涙の真偽よりも、その突き放した考え方こそが、映画の中での素晴らしい安室の佇まいを成立させたんだろうなと。

***

安室については、その仮託されたものをいろいろ妄想してしまう。

たとえば、安室は集団としての日本人、七海は個人としての日本人。あるいは、安室は中央、七海は地方。とか。

安室が真白の母の家で号泣するのも、本当に悲しんでいるのかもしれないし、雰囲気に流されているだけかもしれないし、すぐに忘れてしまうかもしれない。でもそうじゃないかもしれない。

今後、安室はどういう人間になっていくのか、それはこれからの日本人しだい、ということになるのだろうか。

なんて。

***

この物語自体が「演じること」を描いていて、結婚式の代理出席バイトもそうだし、メイドもまた芝居じみている。真白の台詞で出てくる「レジの店員」(そういえば、七海はコンビニのレジのバイトをしている)も、ある意味芝居。社会人の姿って、それこそ日常では使わない独特の言葉遣いがあったり、取るべき振る舞いがあったり、時にひとつの芝居のように感じる。

それを、「本当の自分じゃない」というふうに否定的に考えることもできるし、場合によってはそれが正しい批判になりうるかもしれないけれど、この映画を観た時には、肯定的なものに思えた。演技しながら生きてくことだって肯定されうる、演技の中には嘘だけじゃなくてむしろ真実や幸せがある、かもしれない。それぞれの役割を演じることは、思いやりでもあったり、そうやって接しあう関係性に、尊さがあることもある。

(そして、完全な嘘である「映画」の中に、真実や幸せがたしかにある)

***

冒頭の代理出席で、伝統的な結婚の形の嘘を暴いたかと思うと、終盤の葬式にも代理の「偽家族」が現れる。でも、この「偽家族」は、血のしがらみと無関係な分よりいっそうというべきか、純粋な悼む気持ちを持っていて、その後の同僚の女性たちの様子と合わせて、悲しい場面でもとても心慰められる気持ちがした。(あと、彼らに連絡を取ったのは安室なんだろうなと思うと、またそれも…)

***

一番面白いと思ったシーンは、偽家族の打ち上げと別れ際の空気。見ていてもすごく幸せで。同じ幸せでも死の気配が濃厚に漂う後半の真白とのシーンよりもずっと幸福だった。

結婚相手の鉄也のように、出会いがSNSだから必要以上に相手を疑って自ら幸せを喪ってしまうこともあれば、SNSのかりそめの一期一会のうえに全き幸福が存在することもある。

演じることの肯定…というか、そんなことは人との出会いにおいてたいした問題にならない、ような気がした。

***

マスコット的なモチーフ、「ねこかんむり」とは何なのか。

匿名性とか、白い色とか。かすかな不穏さはあっても、不気味ではなく、愛らしい。

結局、何なのかっていうのはよくわからないけれど、綾野さんが時々使う「誰でもない誰か」、という言葉のイメージに重なるなあと思った。(あくまで私のイメージで、実際の綾野さんのその時々の真意は必ずしもわからないけれど…)

ひとことで表しづらく、ただの想像になってしまうけれど、たとえば、

誰と特定できる誰かのことではなく、相手もまた集団の中とか匿名性の中に隠れていたりもする。100%善意とも限らないし、かといって悪意の塊でもない。会ったこともないけれど、ものすごく心が通じ合う関係になる可能性も持っている存在で、それは今現在、存在している人かもしれないし、ずっと未来の、後世の人かもしれない。本来お互い無関係かもしれないんだけど、決して無関係ではない。

というような、そんな存在。

***

そして「リップヴァンウィンクル」とは何なのか。これもまた、明確な一個の正解があるような、ないような。

たぶん、特定の人を指していないんだろうなあ、と今のところは思う。リップヴァンウィンクルは「花婿の名前」ではなくて、場所、あるいは形容詞のような。

***

気軽に、好きな映画、人に勧めたい映画、と言えない複雑さがあるけれど、良い意味で日常を侵食される、映画の魔法を持った映画。

石井岳龍監督の「シャニダールの花」を観たあと、道に咲く花が今まで思っていたのとは別の生き物みたいに見えたのと同じように、「リップヴァンウィンクルの花嫁」を観たあと、「歌の翼に」を聴きながら早春の街を歩いていたら、街行く人が今までと違って見えた。

***

こんなメモでさえ、なんか書けば書くほどよけいなことをしている気分になった。

ことばで描ききれないものを描くために映画が作られたんだということをあらためて思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?