#1 写真・カメラの基礎note

はじめに

こんにちは!まさやです!

ご覧いただきありがとうございます!

綺麗な写真が撮りたくて

困っている人に対して

写真・カメラの情報発信をしているまさやです。

まず、この “写真・カメラ基礎note” をお受け取り頂きとてもうれしく思います。

突然ですが、

みなさんは充実した日々を送れていますか?

急になに?

と思うかもしれませんが、

僕は今、めちゃくちゃ充実した日々を送れています!

なんでそんなことが言えるのか

気になりますよね?

それは…

本業の他にカメラという楽しみがあり、

自分の撮る写真に自信を持つことができているからです!

「どうせ元々才能があったんでしょ?」

と思っているでしょう。

ですが、今から語るのは

自分の撮る写真に自信がなく

カメラを挫折しかけていた僕が

どうやって技術や知識をつけて

カメラマンになれたのか

そこで基礎となった押さえておくべき「写真の知識5選」です!

・専門用語が難しくて理解できない

・カメラ設定が複雑で操作できない

・構図が分からなくて自分の思った写真が撮影できない

・ありきたりな写真になってしまう

そういった方はぜひ最後まで

読んでいってください!

このnoteはそんな

「とにかく現状を変えたい」

そんな思いを抱えている

あなたに向けて綴っています。

そして、これから読んでいただく内容は、

そんなあなたにピッタリな内容で

これからカメラをやっていく上で参考になることを保証します!

「このままずっと会社員だけを続け

趣味などの楽しみのない人生を送る」

「高いカメラを買ったのに

思うような写真が撮れず、使わなくなってしまう」

「写真撮ってと頼まれても

いい写真を残してあげることができない」

「iPhoneやスマホで

撮った写真で妥協してしまう」

そんなの嫌じゃないですか?

嫌ですよね?

嫌じゃない人はいないと思ってます…

でも、

【大丈夫です!!!】

言い切ります!

これを読み終わった後には、

今までのカメラに対する考え方や価値観が

ガラッと変わり、

写真撮影に対する苦手意識が

一新されるはずです!

そして、

日常の中で

「思うような写真が撮れない」

というストレスを確実に減らしましょう!

カメラ・写真の知識と少しの技術を身につけると

用語の意味がわからなく、設定に困るといった、

小さなストレスが確実に軽減されます。

カメラのスキルが上がれば写真の質が上がり、

カメラを持つ自分を好きになれます。

インスタにあげた写真に沢山いいねがもらえるようになったり、

みんなから写真を褒められるようになったり、

上手くいけば写真でお仕事ができるようになったり、

できるようになることを挙げるとたくさん出てきます。

カメラのスキルを身につけた先はこんな風に

楽しくて、最高の未来が待っています!

では行きましょう!

結論から言うと

「カメラ初心者が押さえておくべき写真の知識5選」は以下になります!

1. どうやって写真になるのか

2. カメラレンズの各部名称

3. 代表的なレンズの種類

4. 光の三要素を理解する

5. カメラ・写真の専門用語

では順番にご紹介していきます!

カメラの基礎知識を身につけよう

tips① どうやって写真になるのか

このテキストでは、

まずカメラの基礎的な知識について

紹介していきます。

何事も基礎が重要です。

次のテキストに向けて、しっかりと目を通し理解するようにしてください。

一眼レフの仕組み

カメラは被写体(撮影の対象物)を光として捉えます。

一眼レフの場合、光はレンズを通りミラーに反射され、

ファインダーに写し出されます。

写真を撮影する瞬間にミラーが開き、

イメージセンサーに光が入る仕組みになっています。

その光を記録し写真になるわけです。

ミラーレスカメラの仕組み

ミラーレスカメラも一眼レフと同様、

レンズから光を通し、イメージセンサーで光が記録され写真になります。

しかし、一眼レフカメラとは異なり、ミラーは搭載されていません。

そのためファインダーには、電子的に映像として映し出されます。

一眼レフと比べて構造はとてもシンプルになります。

「ミラーレス」と呼ばれる理由

ミラーレスカメラはミラーがないカメラなので、「〜がない(less)レス」から、「ミラーレス」と呼ばれています。

tips② カメラレンズの各部名称

カメラの仕組みや種類をある程度覚えたところで、

次はカメラレンズについてお話ししていきます。

レンズは撮影を行う上で欠かせない、カメラ機材です。

カメラ本体と合わせてしっかり理解しておきましょう。

各部の説明

・フィルター類取り付け溝

フィルターなどの機材を取り付けるための溝。

・フォーカスリング

MF(マニュアルフォーカス)使用時に ピント合わせを行うための調整リング。

・ズームリング

撮影でのズーム具合を調整するための 調整リング。

・焦点距離指標

焦点距離を確認するための目印。

・レンズマウント

カメラ本体とレンズを取り付けるための接合部。

・AF/MF切り換えスイッチ

AFとMFを切り換えるためのスイッチ。

tips③ 代表的なレンズの種類

「カメラレンズ」と一概に言ってもその種類は様々です。

あなたがイメージする写真に仕上げるためには、

それにあったレンズ選択が必須条件になります。

ここでは代表的なレンズの種類とその特徴を紹介していきます。

◾️単焦点レンズ(焦点距離30mm-50mm)

単焦点レンズは焦点距離が固定さているレンズです。

開放値が低く、ボケ味が強いものが多く存在します。

また、軽量で値段も安く汎用性の高いレンズになります。

とても人気で多くの方がそのレンズを求める様子から「撒き餌レンズ」とも呼ばれています。

◾️標準ズームレンズ(焦点距離18mm-55mm)

ズームすることができるレンズです。

被写体との距離感が人間の視界と近いため、

比較的扱いやすいレンズとされています。

そのため、レンズキットとして販売されていることが多いです。

◾️望遠ズームレンズ(焦点距離70mm-300mm)

標準ズームレンズよりも、さらにズームすることができるレンズです。

遠くの風景や近づくことが出来ない被写体をぐっと寄せて撮影することができます。

◾️広角ズームレンズ(焦点距離11mm-24mm)

画角がとっても広く、広い範囲を画面に写すことが出来るレンズです。

風景撮影で広く景色を写したり狭い空間でも十分な画角を確保して撮影することが出来ます。

◾️魚眼レンズ(焦点距離12mm以下)

広角レンズよりもさらに広い範囲を撮影することができるレンズです。

四隅が丸く歪んだ写真になるのが特徴的です。

場の臨場感を表現することが出来ます。

◾️マクロレンズ

虫眼鏡で見ているかのように被写体を拡大して撮影することができるレンズです。被写体に接近して撮影を行うことができ、これを「接写」と言います。接写では肉眼では捉えることの出来ない質感を写すことが可能です。

マクロレンズは焦点距離によって

50mm-60mm前後の「標準マクロレンズ」

100mm前後の「中望遠マクロレンズ」

200mm前後の「望遠マクロレンズ」

の三種類に分類されます。

tips④ 光の三要素を理解する

カメラには写真の明るさを決めるための三要素が存在します。

カメラという機械をマスターするには、

この三要素がどんなものかを正しく理解することがファーストステップと言っても過言ではありません。

ここでは写真の明るさを決める

「光の三要素」について詳しく解説していきます。

◾️F値(絞り)

F値は光が入る「面積」で光の量を調整するものです。

カメラレンズの中には「絞り羽」というものがついています。

この絞り羽の伸び縮みによって、カメラ内に入る光の量を調整しています。

上の表は、

・F値

・明るさ

・ボケ

の関係を表したものです。

F値が小さい時、

絞り羽は開き取り込める光の量は増えるため写真は明るくなります。

反対に、F値が大きくなると絞り羽は閉じるため、

取り込める光の量は減り写真は暗くなります。

F値の一番小さい値を「開放値」といい、最も光が取り込める状態となります。開放値は使用るカメラレンズによって異なります。

◾️シャッタースピード(SS)

シャッタースピードは、光を取り込む「時間」で光の量を調整しています。「シャッター」はイメージセンサーの前に位置しており、

シャッターボタンを押す前は、イメージセンサーに光が入らないように閉じています。

そして、シャッターボタンを押すことで設定した任意の秒数シャッターを開き光を取り込みます。

シャッタースピードは、シャッターを開く秒数 で表されます。

「1/100」=100分の1秒

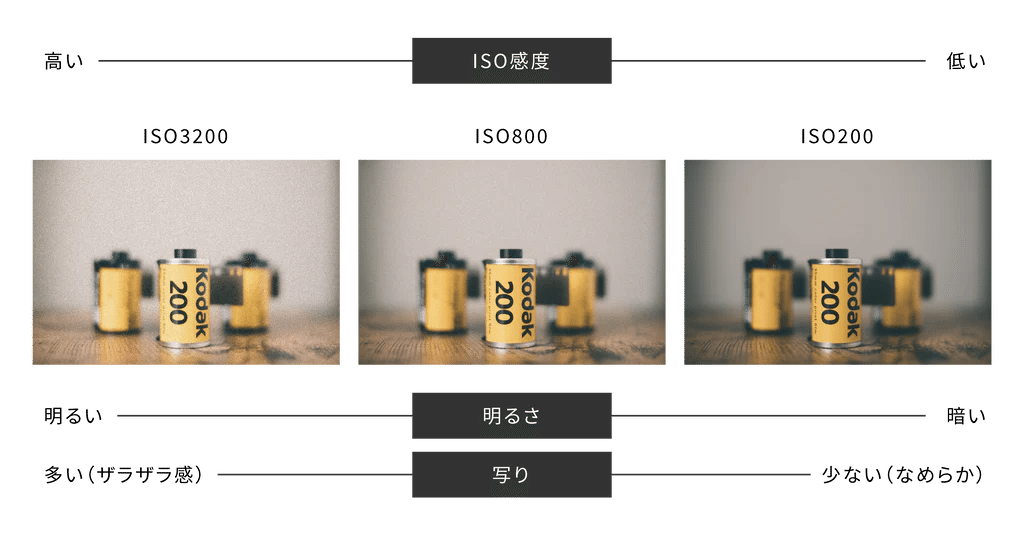

◾️ISO感度(いそかんど)

ISO感度はイメージセンサーの「感度」によって明るさを調整するものです。「F値」や「シャッタースピード」のようにカメラや、

レンズの構造を利用し、光量を調整するのとは少し違います。

電子的にイメージセンサーの感度を調整し、光量を調整しています。

ISO感度の数値が大きくなると写真は明るくなります。

しかし、ISO感度は数値が大きくなりすぎると画質が悪くなってしまうという性質があります。ISO感度の最小値、最大値はカメラ機種によって異なります。

tips⑤ カメラ・写真の専門用語

カメラ業界には多くの専門用語が存在します。

専門用語は、カメラを始め多くの方がぶつかる「壁」とも言えます。

「エントリーモデル」と呼ばれる

初心者でも比較的扱いやすいカメラ機種もありますが、

これは操作面での簡易化を図ったもので専門用語に対する悩みは解決されません。

ここではよく聞く専門用語や最低限知っておきたい専門用語について紹介をしていきます。

◾️アスペクト比

写真の縦横の⻑さの比率のことを言います。

被写体表現としてアスペクト比を変えて表現をすることがあります。「○:○」のように表記されます。

◾️圧縮効果(あっしゅくこうか)

望遠レンズなどでズームをして撮影をした際に、被写体どうしの遠近感や写真の奥行きが失われてしまうことです。

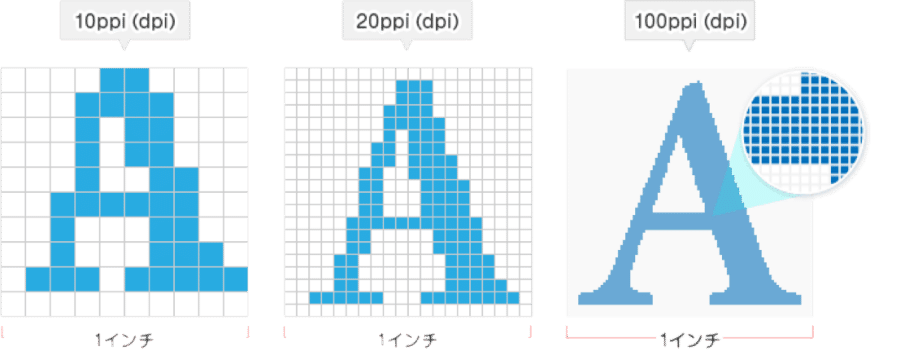

◾️解像度(かいぞうど)

解像度は写真を構成する画素(マス)の密度を表したものです。この画素が多いほど、解像度が高くなり、より精密な表現をすることができます。

◾️階調(かいちょう)

明るいところから暗いところまでの「色」や「明るさ」の変化の段階のことです。この変化の段階が多ければ多いほど、階調は豊かになり滑らかな描写になります。

◾️ゴースト

逆光撮影時に発生する玉状または帯状の光。

太陽などの強い光がレンズ内で反射することで発生します。

◾️コントラスト

コントラストは明るい部分と暗い部分の明暗差または、色合いの差を表します。コントラストが強くなるとその差は大きくなり、コントラストが弱くなると差は小さくなります。

◾️測距点(そっきょてん)

測距点とはカメラが被写体にピント合わせを行うためのポイント(枠)です。

ファインダーを覗くことで確認ができます。「AFフレーム」「フォーカスポイント」とも呼ばれています。

まとめ

今回ご紹介したTipsは、写真をやっていく中で

重要な基礎となります!

この部分を突き詰めていくと、

いい写真が撮れるようになれるようになります。

本当に人は自分の気持ち一つで

いくらでも変われます!

先述した

・専門用語が難しくて理解できない

・カメラ設定が複雑で操作できない

・構図が分からなくて自分の思った写真が撮影できない

・ありきたりな写真になってしまう

といった方、

今変わらなかったら

将来ずっとそのままになりますよ?

それは嫌じゃないですか?

だったら私と一緒に変わりましょう!

「いつか」の機会は訪れるものではなく

自分から引き寄せるものなのです!

この私の話を最後まで読んでくださった

「本気で自分を変えたい」と思っている方

全力でサポートします!

「変わりたい」と思っているあなたが将来

充実した日々を送れる日が来ることを祈っています!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

まさや|カメラ初心者を救うフォトグラファー

大学在学中にカメラにのめり込み、現在は社会人フォトグラファーとして写真活動を行っている。また、独学でカメラを学んできた経験を活かし、SNSを通じて、カメラで悩みを抱える人に対し、写真を撮るときの思考や知識、経験を発信している。

公式ライン:lin.ee/DqJfhNI

X(エックス):@maphotographic

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?