「ブリンカー」を知ろう!

はじめに

馬柱を見ていると下のように名前の横に🅱️の文字を見かけます。

これが「ブリンカー着用」の印であることは多くの方がご存知かと思いますが、しかし中にはブリンカーの役割やその効果について問われると怪しい方もいるのではないでしょうか。

ネットでブリンカーについて調べてみると、ブリンカー着用はプラスという意見がある一方で、マイナスだという意見もみられます。

そういう訳で現在ブリンカーを予想にどう組み込むかはそれぞれの好み次第といった感じです。

しかしこれだけ広く使われているものには一定の効果があるはず、と自分は思いました。

ということでブリンカーについて調べてみました。が、

ここで結論を先に述べると「確実な効果はない」です。

それはどういうことなのか、そもそもブリンカーとはという所から具体的にみていきたいと思います。

因みにブリンカーはBlinkerと書きますが、車のウインカーも全く同じ綴りなのにブとウの違いがあるのは不思議ですね。

「ブリンカー」とは

ブリンカーとは馬の矯正器具の1種であり、日本名を「遮眼革(しゃがんかく)」「遮眼帯(しゃがんたい)」といい、英語ではBlinkerやBlinderとも呼ばれます。

矯正器具にはシャドーロールなど様々な種類がありますが、田辺裕信騎手は2020年のコラムで一番効果を感じる矯正器具はブリンカーであると述べています。

またブリンカーを着用する際にはレース登録時にその旨を申告する必要があり、登録したのに着けない、ということも認められていません。

まずはこの項でブリンカーの基本情報、その後に実例とともにブリンカーの効果について触れていきたいと思います。

役割

JRAはブリンカーをこのように説明しています。

ブリンカーは「遮眼革」ともいい、視界の一部を直接遮ることにより馬の意識を競走や調教に集中させ、周囲からの影響に惑わされずに走らせるために用いられる。

実際にブリンカーの役割はこの集中力向上に尽きますし、これ以外の目的のために着用することはないと思います。

そして馬を集中させるためになぜ視界を遮ることが有効なのかというと、それは馬の視野が関係しています。

上図が馬の視野のイメージ図です(わかりにくくてごめんなさい)。

馬の視野は約355°と言われており、水色の部分全てが馬には見えています。

そして前方の死角は→の部分だけです。

前方180°弱しかみることの出来ない人間に比べて、馬が目を開くだけで得られる情報量は圧倒的に多いことがわかります。

人間ですら視界の端でチラつくものに気を取られるのに、その倍以上視界の広い馬については言うまでも無いと思います。

また馬によっては他の馬と並んで走ることを怖がってしまったり、コースの横にある茂みから何か出てくるのではないかと怯えてしまったりすることもあります。

これは馬の本能に基づく感情であり、デビューまでの若いうちの訓練で中々どうにかなるものではありません。

そこでブリンカーを着用して強制的に視界を狭めることで情報量を減らし、気を散らさないようにするのです。

ただ殆どの調教師はブリンカーを未勝利馬に使うことを避けているそうです。

それは未勝利クラスの目的は馬に競馬の基礎的な部分を教えることにもあるため、それをブリンカーという矯正器具を用いて行うことは学習の妨げとなると考えられているからです。

しかし勿論特例もあり、2012年BCジュベナイルなどG1を2勝したシャンハイボビー(Shanghai Bobby)はデビュー戦から全レースでブリンカーを着用しており、学習することが困難なほど気が散ってしまう馬には初めからつけてしまうのも効果的だとされています。

種類

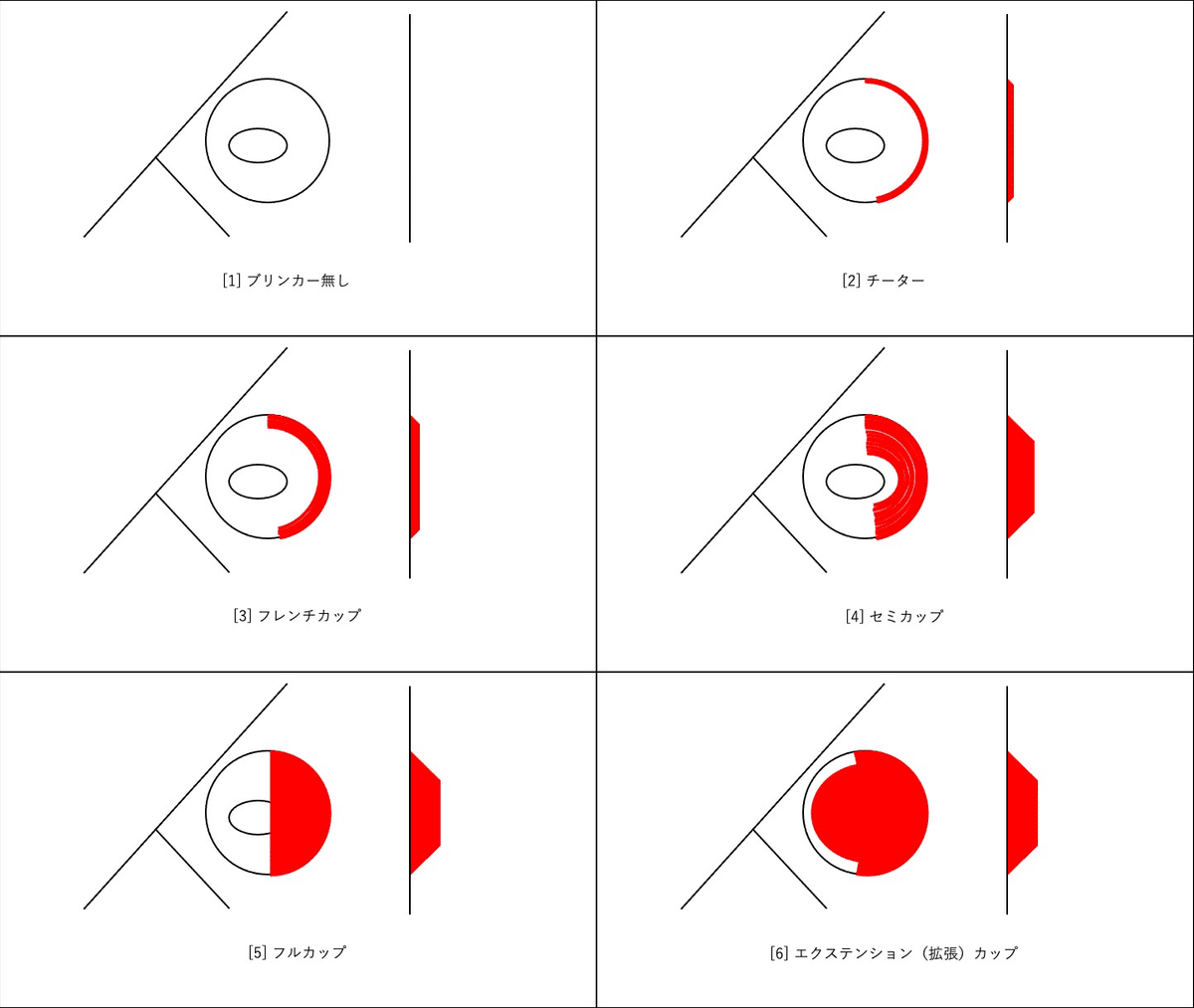

ブリンカーにも様々な種類があります。

これらはそれぞれの馬の集中度によって使い分け、少し落ち着きのない馬は浅く、特に気が散ってしまう馬は深いブリンカーといった感じです。

基本的なブリンカーの形は以下の5種類になります。

(左が横から、右が前から見た図)

[2] チーター

一番浅いブリンカー。Game on Dudeが代表的な例。微調整程度の役割や、「そろそろレースだ」と馬に思わせる役割などを期待されている。

[3] フレンチカップ

アメリカ競馬で最も頻繁に用いられているブリンカー。Palace Maliceなどが使用。視界後方を少しカットする程度で、横は見ることができる。

[4] セミカップ

フレンチカップとフルカップの中間。

[5] フルカップ

後ろ半分を半球で覆う形。Point Givenが代表的な例。半球の後ろ側に穴を開け、その穴から相手の位置を把握できるようにしているものもある。

[6] エクステンション(拡張)カップ

フルカップからさらに前方に蓋を伸ばしたブリンカー。中々用いられることは少ないが、コースの内に突っ込んだり外に逃げたりするような暴れ馬に使用する。

また、左右どちらかへの急旋回癖がある馬には片目だけ用いられることもある。

以上が基本的な5種類になります。

チーターとエクステンションなどでは同じブリンカーという括りであっても全く別物であることがわかると思います。

そのため、🅱️の印がついているからといって画一的な評価を下すのはあまり良くないことであると考えられます。

ただしGame on DudeやPoint Givenのように種類は違えどブリンカー着用でG1を沢山勝つ名馬たちもいるので、着けているからマイナスという訳でも無いことが察されます。

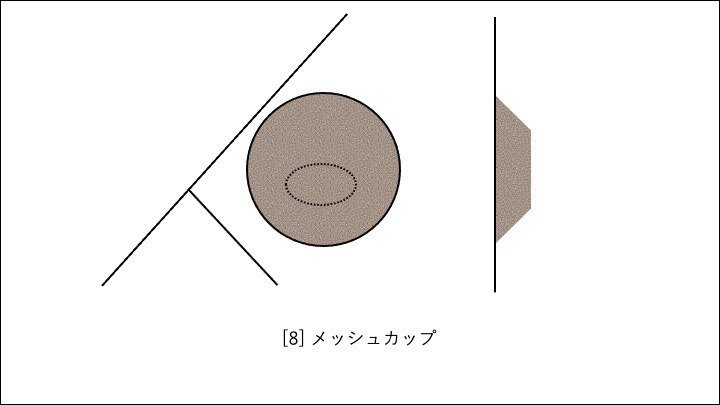

また他にも特徴的なブリンカーがあるので紹介していきます。

ブラインドカップという名前であっているかは不確かですが、最大限に視界を狭めた形でカマキリの目のような形をしています。

ライジングバイオという馬がこれを使用しているそうです。

メッシュカップはメッシュ部分単体ではなく、フレンチカップなどと同時に用いられることが多く、フレンチカップの空白部分をメッシュで埋めるような形で用いられます。

これにより全体的な視界の削減や、舞う砂から目を保護したりなどの役割があると考えられます。

ブリンカーと区別されることもありますが、チークピース(チークピーシズ)はシャドーロールのようなものを目の後ろにつけます。チーターブリンカーと同様の効果に加え、馬が騎手や後方の気を引くものを見つけないようにする効果があります。

またチークピースに限っては事前の申告が必要ないため、直前の追い切りなどで着けたくなったら着けることができるという長所もあります。

これら多くの種類のブリンカーが馬の程度に合わせて使用されています。

地域差

ブリンカーは現在日本でも多くの馬に使われていますが、本場はアメリカといってもいいでしょう。

アメリカにおけるブリンカー全盛期の1930~40年代は実に出走馬の半分以上がブリンカーをつけていたそうです。

しかし欧州では古くからブリンカーは本当にどうしようもない馬につける最後の手段として認識されていて、"The Rogue's Badge"(直訳で「悪者の印

」)とも呼ばれていました。

ブリンカー着用=自力では走れない馬、という烙印が押されていた欧州でも、チークピースの普及などによりその姿勢は緩和されており、現在ではそこまで珍しいものではなくなりました。

このようにブリンカー(チークピース)は現在世界中で使われています。

ブリンカーの効果

ブリンカーのプラスの効果は一貫して「視界を狭めて集中させる」ことのみです。

それはどの形であっても同じです。

普段360°近くある視界を半分にするため、1番効果を実感することができるのは装着1回目です。

2回3回と装着するにつれてその視界に慣れ、良くも悪くもブリンカーの効果を感じにくくなってしまいます。

そのためnetkeibaさんの🅱️の印が、1回目は赤、2回目以降は黒、というように色分けされているのです。

また効果として、満員のレース場という馬にとって慣れない場所に連れてこられた馬が興味を散らしてしまうのを抑止するのは勿論のこと、

調教に気の入らない馬に着用して調教の効果をあげるためにも用いられることがあります。

集中できるかどうかは各馬それぞれの個性なので、レースだけ集中できない馬もいれば、調教だけ集中できない馬もいます。

そのため、ブリンカーを調教だけつけてレースでは着けない場合もあります。

そして先に「ブリンカーは馬の視界を狭めることで集中力を増す」と書きましたが、これにはデメリットもついて回ります。

デメリットは大きく2つあり、

視界が遮られることで不安がってしまう

馬が集中しすぎて息が入らない

が考えられています。

これらについて以下で詳しくみていきましょう。

①不安の増幅

視界が大きく遮られることで、馬は

・見えないこと自体による不安

・聴覚が敏感になることによる不安

が現れます。両方とも人間が目隠しをされた時に感じられるものなので特別なことはないと思います。

ただ馬と人間で同じように考えて良いのか、と思いますが、聴覚については以下のような報告があります。

ブリンカーの装着は、聞き慣れない音を体験した馬の心拍間時間の減少(心拍数の増加)と有意に関連した。しかし、主に視覚的に馴染みのある刺激を受けた馬がブリンカーを装着すると、心拍間時間の増加(心拍数の減少)と有意に関連することがわかった。

つまり馬はブリンカーを着けると

・聞き慣れない音 → 心拍数増加

・聞き慣れた音 → 心拍数減少

という反応を示すことが確認されているわけです。

レース場のファンファーレ、歓声などは当然聞き慣れない音であり、ブリンカーをつけることで元々臆病な個体はより怯えてしまうことが考えられます。

このようにブリンカーは集中させる一方で不安増幅器としての側面も持っているのです。

②集中しすぎてしまう

これは実例とともにみていきましょう。

2013年アメリカ、当時3歳の牡馬パレスマリス(Palace Malice)。

パレスマリスは三冠競走を目指し、ケンタッキーダービーの前哨戦ブルーグラスステークスに出走しました。

先団でレースを進め、最終直線で抜け出し先頭に立ちましたが、後ろからの馬に差されクビ差の2着に敗れてしまいました。

その時の騎手ギャレット・ゴメスは、敗因について

「パレスマリスがホームストレッチのタイヤ痕に気を取られなければ、クビ差で負けるどころか勝っていただろう」

と調教師に話したそうです。

そこで陣営は大一番のケンタッキーダービーでブリンカー(フレンチカップ)を付けることを選択したのです。

ブリンカー着用の多いアメリカであっても、1番影響の大きいブリンカー初装着がケンタッキーダービーというのは当時から過去25年間で9回のみと稀な例であったそうです。

そして迎えたケンタッキーダービー本番。

雨で水の浮いたダート2000mでパレスマリスは逃げに逃げました。

半マイル(800m)を45.3秒という飛ばしっぷりです。

(ほぼ同条件の19年ケンタッキーダービーが46.6秒、小雨重馬場の22年フェブラリーSが46.8秒なのでとても速いことが伺えます。)

しかしその結果最終直線に入る前には沈み、12着と大敗を喫しました。

この時の鞍上マイク・スミス騎手は自身の制御を無視して第1コーナーから加速し続けるパレスマリスに強い無力感を覚えたといいます。

このようにブリンカーによってレースに集中しすぎて周りが見えなくなり、折り合いを忘れてしまうというデメリットも確かにあるのです。

しかしこの話には続きがあります。

この大敗を経て、次走のベルモントステークス(3冠レースの3つ目)に出走する際に陣営はブリンカーを外すことに決めました。

そして迎えたベルモントステークス当日。

パレスマリスは逃げることなく先団にしっかりとつけ、最終コーナーで3冠レースの2冠目プリークネスステークス覇者のオクスボウを躱し、そしてケンタッキーダービー覇者オーブを寄せ付けず、後続と3馬身以上差をつけて輝かしい勝利を飾りました。

この時も鞍上を務めたスミス騎手はレース後に

「ブリンカーを外したのが勝利の鍵だった」

と語っています。

こう聞くとブリンカーはただ悪影響を与えただけであるかのように感じますが、その一方で

「結局ブリンカーを付けたことが良かったのか、ベルモントでもまた攻撃的になってしまったが何とかなった」

「ブリンカーを付けていない時の方が集中力があったが、ブリンカーのおかげで(悪い)サイクルから解放された。」

とも言っており、

ブリンカーをつけた経験がパレスマリスにとってプラスの影響を与えたとも考えられています。

ブリンカーは(特に日本や欧州では)馬にとって最後の手段として用いられる器具であり、ブリンカーが効果がないと打つ手がないように感じてしまいます。

しかしながらパレスマリスのように、1度外してみることで馬が得るものは変わってくることがあります。

おわりに

ブリンカーは歯列矯正のような矯正器具というよりは、メンタルケアの道具という方が近いように感じます。

メンタルケアの1種であるアロマセラピーでも効く人もいれば、当然効かない人、そして匂いが苦手な人もいます。

そのようにメンタルケアであるブリンカーに定量的・普遍的な効果を求めることはそもそもお門違いなのかもしれません。

そのためブリンカーがダメだったからダメだ、と悲観するのではなく、それぞれの馬にあった器具を見つけてあげることが重要なのではないかなと感じました。

余談ですが、シャドーロールの怪物ナリタブライアンがいるのならブリンカーの怪物とかチークピースの怪物がいてもいいですよね。

参考

Joan Dziezycら(2011)「The effect of ocular blinkers on the horses’ reactions to four different visual and audible stimuli: results of a crossover trial」,『Veterinary Ophthalmology』, 14(5), pp.327-332

DRF News「Blinkers: A closer look at their impact on racehorses」(2013.07.04)

サンスポZBAT競馬「【田辺裕信 ゆる~い話】馬の矯正馬具効果、ブリンカーが一番」(2020.01.29)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?