「屈腱炎」を知ろう!

はじめに

先日2/15にオーソクレースが「浅屈腱炎」を発症したことが発表されました。

ホープフルS・菊花賞ともに2着という実力馬が昨年に続いてまたも怪我に泣かされてしまうというのはとても残念です。

詳細な状況は発表されておらず、記事には「長期離脱は避けられない」との文字。

そして「屈腱炎」で検索してみると「不治の病」という文字も沢山出てきます。

そんな中でオーソクレースは実際いつ帰ってくることができるのか、そもそも復帰はできるのか。…というか屈腱炎って何?

その(自分の)疑問に答えるために「屈腱炎」という怪我について調べてみましたのでこの場で共有させていただきたいと思います。

因みに屈腱炎は「くっけんえん」と読みます。

「屈腱」とは

「屈腱炎」を知るにあたって、まずは「屈腱」について2点みていきましょう。

①屈腱の場所

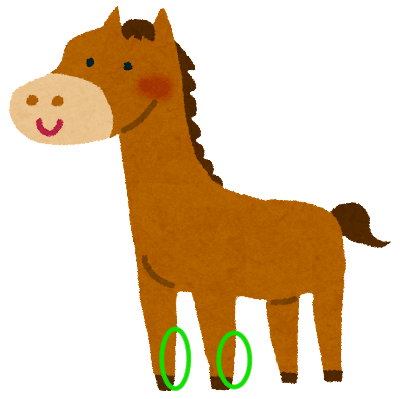

屈腱とは馬の下脚部の外(後ろ)側にある腱で、前脚と後脚の両方にありますが、一般的に屈腱炎になるのは前脚なので、ここでは前脚についてのみ扱っていきます。

下の絵で言う緑丸の部分にあたりますね。

この「前脚の屈腱」というのは、人間でいうと「手首から中指にかけての腱」だそうです。下の絵の赤丸部分ですね。

手をグーパーしてみるとここを使ってることが実感できますし、重要な腱っぽいことは体感として分かっていただけると思います。

②屈腱の種類

屈腱には種類が2つあります。

冒頭でオーソクレースの症状は「浅屈腱炎」であると書きました。

ということは屈腱の種類には「浅屈腱」があり、当然その反対の「深屈腱」があります。

上図を見ていただくと分かる通り、

・より外側にあるのが「浅屈腱」

・より骨側にあるのが「深屈腱」

となっています。

このような場所による違いに加えて、性質にも違いがあります。

それは断面図を見るとよく分かると思います。

図の白い部分が腱の中の繊維だと思ってください。すると

・深屈腱は太い繊維のみで構成されている

・浅屈腱は太い繊維の隙間に細い繊維が存在する

という特徴が見て取れます。

このため、密度の高い「浅屈腱」の方がより強い力を発揮することができます。

※これらは浅指屈腱・深指屈腱と表記されることもありますが、ここでは浅屈腱・深屈腱で統一しています。

「屈腱炎」とは

屈腱がわかったところで本題です。

JRA競走馬総合研究所の笠島さんは下のように説明しています。

屈腱炎という病気を簡単に説明すると、「屈腱にある一部の腱線維が切れたり、変性したりして、出血と炎症 が起こる病気」と言えるでしょう。

つまり「屈腱炎」とはその名の通り「屈腱の炎症」です。

中でも浅屈腱の方が強い力を発揮することから、浅屈腱の発症率が圧倒的に高くなっています。そのため、基本的に「屈腱炎=浅屈腱炎」という認識で大丈夫です。

この記事でも特記がない限り浅屈腱について解説しています。

この怪我はBNWの3頭やナリタブライアン、そしてここでは列挙し切れないほどの名馬達の引退の直接的な要因になっています。

因みにアキレス腱断裂のようにガッツリ切れ(断裂し)てしまうと「屈腱(不)全断裂」という別の怪我になります。ただし、腱繊維の一部が切れることによって引き起こされる炎症もあるので、全く切れないという訳でもないことには注意が必要です。

また屈腱炎は外見が海老のように丸く腫れることから「エビ」「エビハラ」と呼ばれますが、正直「これエビっぽいか…?」と思ってしまいます。

気になるかたは「屈腱炎 エビ」などで検索してみてください(切開画像もあるので注意)。

屈腱炎の原因

屈腱炎はレース後に発症を見つけられることが多いため、レースで高速で駆けることが原因であると思われがちですが、レースは発症の最終的なトリガーでしかないことが分かっています。

では何が根本的な要因なのかというと、それは「走ることそのもの」です。

上図は競走馬の前脚になります。

馬は走る時に屈腱を縮めることで(勿論筋肉もありますが)、地面を蹴り上げ前進します(A→B)。皆さんがレースでいつも見ているように、走る時にはA→B→A→B→…と高速で繰り返しています。

すると何が起こるかというと、高速の伸び縮みによって屈腱は熱を持ちます。

その温度は約45℃と言われています。

ここで重要なのが屈腱の繊維がタンパク質でできているということです。

タンパク質は42℃で変性するため、45℃は当然…

と思いますが、流石に馬は元々走る生き物なので一度や二度のレースでは大した影響はありません。細かくは分かりませんがある程度は耐えるようにできています。

ただ競走馬が走るのはレースだけでは無いことを忘れてはいけません。

実際走る時間はレースよりも調教がほとんどを占めているでしょう。

週に何度も行われる調教において、暖まった屈腱は完全に冷める(治る)ことなく次の調教で走ることになります。

すると屈腱の繊維はだんだんと変性し、細くなってしまいます。

上の図のように繊維が細くなってしまった屈腱は当然危ない状況です。

ここでレースによって最高の負荷がかかることで炎症(屈腱炎)が引き起こされるのです。

つまり屈腱炎の根本的な原因はレースではなく、日々の調教の積み重ねなのです。

勿論対策もあり、

・毎調教後すぐに脚を水道水で冷やす

・調教の頻度を下げる

などが挙げられます。

ただしレース頻度を減らしたり、調教の強度を下げたりすることはそこまで効果がないとされています。

これは、格ゲーで後隙で立て直しができる大技を1発受けるよりも、小技のコンボを繋げられた方が厳しい、みたいな感覚で良いと思います。

ここまでの説明だと、長いこと調教を続けている古馬の方が屈腱炎を発症しやすいように感じますが、実際には若い馬でも発症することは往々にしてあります。

実際に今年2022年では3歳になったばかりのロンという新馬戦から2連勝した馬が発症したことが記事になりました。

これは早期デビューがより強く求められるようになったことで調教を詰めて行うようになったことが原因と言われています。

屈腱炎の治療

「不治の病」と呼ばれる屈腱炎が治るのか。ここが一番気になるところだと思います。

結論から言うと治療は「可能」です。

ただし完全に元通りにすることは難しいです。

何故か、1から考えてみましょう。

屈腱炎は炎症です。なのである程度時間をおくとそれは治まります。

しかし炎症が治ったとしても腱の繊維は細くなったままなので、調教やレースをするとまたすぐに炎症を起こしてしまいます。

これが屈腱炎が再発率が非常に高い「不治の病」と呼ばれる理由です。

そこで必要なのが「腱繊維が太くなる」ことです。

ただ一度細くなった腱繊維が再度肉づいて太くなることはありません。

太くなるには新しく1から腱繊維が構築され、現在の細い繊維と置き換わるしかありません。

しかし自然に置き換わるには長い時間が必要で、その間調教で走ることもできない競走馬が復帰する頃には時すでに遅し、となってしまいます。

そのため競走馬として復帰させるためには人間による治療が必要で、さまざまな治療法が考案されてきました。

その中で現在行われている治療法は大きく

①通常の治療

②外科的治療

③再生医療

の3つに分けられ、次で詳しくみていきます。

①通常の治療

これは本当に人間の普通の怪我と同じです。

主に

・安静にして自然治癒を促す

・患部の冷却

・抗炎症剤などの投与

・(焼烙や衝撃などで治癒を促進する)

などが行われます。

つまり自然治癒にブーストをかけてあげる方法です。

極めて古典的な方法で、古くからこの治療は行われてきました。

しかしながら最低で9ヶ月という非常に長い時間がかかることや、そもそも復帰率が低いこと、復帰後の再発率が高いという問題を抱えています。

再発率が高いということは完全に繊維が太くならない内に運動を再開していることが考えられます。つまり完治の判定が難しいといえます。

そんな中投与される薬や治癒促進の方法についてはさまざまな研究が現在でもなされています。

2021年に発表された論文では

跛行評価と超音波検査を用いて治療効果を評価した結果、レーザー治療はすべての傷病馬に有効であり、合併症を伴わないことが確認された。

とされています。

このようにレーザー治療の有効性が改めて評価されているという現状もあり、古典的だからといって切り捨てられる治療法ではないことは確かです。

②外科的治療

名前の通り、いわゆるオペをする方法です。

浅屈腱の周りの靭帯や腱鞘(腱を包み滑らかに動くようにする組織)を切除することで浅屈腱の負担を軽くします。

負担が軽くなることで炎症の再発を抑えられたり、治癒の過程が促進されたりといった効果が期待されます。

しかし、本来あるべき組織を切除するので当然弊害はついて回ります。

特に靭帯を切断することにより、繋靭帯炎というまた別の大きな病気につながる可能性もあるので外科的治療の選択にはとても慎重な判断が必要です。

③再生医療

人間でいう山中伸弥教授のiPS細胞と同様の、万能細胞(幹細胞)を用いて行う治療です。

幹細胞による再生医療についての細かい説明はネットに溢れかえっているため省きますが、「ポーカーで足りないカード(欠損部)をJOKER(幹細胞)で埋める」治療法です(伝わるかな?)。

具体的には幹細胞を浅屈腱に投与することで正常な浅屈腱を作り出します。

実際にこの治療を受けた馬のレース復帰率は9割にのぼり、再発率は3割以下に抑えられたそうです。

また、増殖が非常に早く復帰も早いといったメリットもあります。

しかし一方でサンプルに偏りがあったり、そのメカニズムについて未だ不明な点があること、そして幹細胞の採取において馬に負担をかけるというデメリットも明確に存在しています。

そんな中現在では馬に負担をかけずに抜けた歯の髄(歯髄)から幹細胞を取り出す方法が考案されていたり、必要な時に幹細胞を利用できる幹細胞バンクというシステムが提案されていたりとどんどん進化を遂げている治療法でもあります。

④その他

先にあげた3つとは別に近年提案されている治療法として「NEXT」というものがあります。NEXTというのは「非外科的外因性架橋療法」(Nonsurgical Exogenous Crosslink Therapy)の略です。

日本語でも何かさっぱり掴めませんが、簡単にいうと「浅屈腱に直接栄養を投与する治療法」です。

これによって

・腱治癒の加速

・腱のハリが強化される

・それに伴う再発防止

などの効果が期待されています。

2012年に栄養学の観点を持って提唱された治療法でまだ確立はされていませんが、近い将来には最適な治療法となっている可能性もあると思われます。

まとめ

これら4つの治療法によって屈腱炎の治療は限りなく可能に近いと考えても良いと思います。

しかしどの方法であってもそれなりの再発リスクを持っている事を考えると、屈腱炎になった時点でその後ずっと屈腱炎再発の影がついて回ることは確かです。

その意味で完全に元通りになることはない、と考えています。

また「NEXT」でも提唱されていますが、腱を強くするような栄養を馬に積極的に与えることでそもそも1回目の屈腱炎を予防するという研究も進んでいます。

おわりに

今回は「屈腱炎」について詳しくみてきました。

過去には「不治の病」と呼ばれた屈腱炎も、再生医療や栄養学といった最先端の研究によって治る病気・怪我となっているように感じます。

しかし治癒期間が長いことや再発リスクを考えると、重い病気であることは確かです。

きっかけにしたオーソクレースですが、勿論大怪我をしたことは事実ですし、引退の可能性もあります。

しかし再生医療で一定の結果が出ていることを考えると、復帰の可能性がかなり分の良い割合で残っていると思います。

過去の名馬たちを引退に追いやった屈腱炎。

彼らの引退によって確実に最重要課題として研究は進んできました。

ガラスの脚、志半ばの馬が生み出されない未来は近いように感じます。

参考

軽種牡馬育成調教センター BTCニュース

・59号 笠嶋快周(2005)「知ってるつもりの屈腱炎〜その1」

http://www.b-t-c.or.jp/btc_p300/btcn/btcn59/btcn059-06.pdf

・60号 笠嶋快周(2005)「知ってるつもりの屈腱炎〜その2」

http://www.b-t-c.or.jp/btc_p300/btcn/btcn60/btcn060-06.pdf

・94号 石原章和(2014)「整形外科疾患への最新の治療法その2〜屈腱炎について」

http://www.b-t-c.or.jp/btc_p300/btcn/btcn94/btcn094-05.pdf

・108号 石川慎吾・帆保誠二(2017)「馬歯髄幹細胞を用いた再生医療の近未来」

http://www.b-t-c.or.jp/btc_p300/p300_03_108.html

笠嶋快周(2017)「日本における競走馬医療の現状'(2) : 競走馬の腱損傷について」, 『日本獣医師会雑誌』, 70(2), pp. 79-83.

http://nichiju.lin.gr.jp/mag/07002/a5.pdf

石原章和. "“次の”世代の屈腱炎の治療". 獣医ズビーアンビシャス. 2015-08-09. http://rowdypony.com/blog-entry-225.html, (2022-02-017参照).

S. E Jaafar, A. A. H Al-Bayti, S. I Abdullah(2021) "Using Short Term of High Power Laser Therapy in Horse’s Tendon Injuries" Archives of Razi Institute, 75(5), 1437-1444.

https://archrazi.areeo.ac.ir/article_125042.html