ペットボトルって何が悪いの?

みなさんは、ペットボトル派でしょうか?それともマイボトル?

私は、マイボトルを持ち歩くように意識をしているのですが、たまに忘れてしまい反省しています・・・;

ところで、なぜマイボトルが推奨されているのでしょうか?

先日、代々木公園で開催されていたEarth Day Tokyo会場でも、食器は全てリユーザブルの容器が使用されていました。

今回は、なぜマイボトルが推奨されているのか。

もっと言うのであれば、ペットボトル(プラスチック容器)は何がいけないのかについて、私なりに説明してみようと思います!

ペットボトルの基礎知識

そもそもペットボトルは石油から製造されおり、一本を製造するのにおよそ40gの石油を使用します。

そんなペットボトルですが、実は日本だけでも年間に227億本消費されています。1日あたりに換算すると6000万本ですので、国民の約半数が毎日購入していると考えられますね。

これは年々上昇傾向にあり、2004年の1.54倍となっています。

全世界的には、年間約4,800億本を消費していると言うデータもあります。(theGuardian)

日本も含めて、世界中で日常的に消費されていることがわかりました。

それではここからが本題です。なぜペットボトルはダメなのでしょうか?いくつかの観点から調べてみました。

①【リサイクル】リサイクルしてない問題!

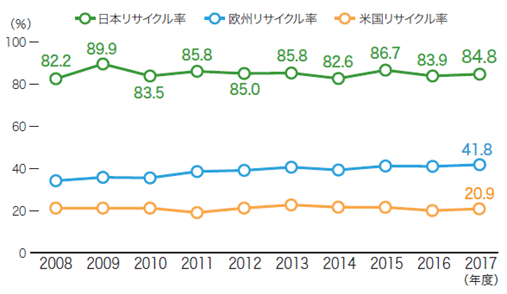

上記のグラフは、日本・欧州・米国のリサイクル率の比較です。日本のリサイクル率は8割強をキープしており、他国と比較しても高い水準にあることがわかります。

ですが、このリサイクルを他国(主に中国)に依存してることはご存知でしょうか?ペットボトルだけでなく、お弁当の容器など、特に「洗浄が必要なもの」などを、日本は「資源」として他国に輸出していました。

さらに、日本のゴミを引き受けてくれたヨソ(中国)では環境汚染が深刻化、海外からのゴミの受け入れを全面的にストップしました。

これは、どうなんでしょう。

ウチ(日本)で出たゴミをヨソ(中国)に押し付けて、リサイクルしたと言い張る、その裏ではヨソ(中国)の環境が悪化している、と・・・。

あまりほめれた事とは思えませんね。

この辺りの問題は、クローズアップ現代がわかりやすいので、ぜひご覧ください。

②【リサイクル】コストかかりすぎ問題!

ペットボトルを1本製造するにあたり、約40gの石油を使用します。

では、1本のペットボトルをリサイクルで製造するにはどれほどの石油を使用するでしょうか?

答えは、150gです。

約4倍もの石油を使用するんですね!なんと、、、。

Co2もリサイクルペットボトルを製造するプロセスの方がたくさん排出すると言うデータもあります。もちろん、4倍の石油を使用するのですから費用面でも負担が多くなってきます。

③【環境汚染】海が悲しんでます!

「太平洋ゴミベルト」と言う言葉を聞いたことはありますでしょうか?

地球の7割は海と言われていますが、海流の関係で世界中の海からゴミが集まってきている場所が数カ所あります。

ゴミベルトと言われると、海にゴミが集まって浮いてるような様子を想像するでしょうか?実際はもっともっと巨大です。

ゴミベルトの中で、アメリカ・カリフォルニア付近にある物の面積は160万㎢です。160万㎢、想像つきますか?私は全く想像がつきませんでした。

分かりやすく言いましょう、日本の国土面積は38万㎢です。

つまり、日本の約4倍の面積がゴミで埋め尽くされているのです。

↑↑↑海の汚染に関して、詳しくはこちらをご覧ください↑↑↑

私からの提案

ここまでプラスチック容器について問題点を述べてきましたが、これらの問題に対して私たちは何をすれば良いのでしょうか?

もしあなたがこの記事を読んで少しでも行動を変えてみようと思ったのであれば、私からもご提案させてください。

例えば、あなたがお店を経営しているとしたら、

本当にこのビニール袋が必要なのか、積極的に声かけをしてください。

例えば、あなたが会社員だったら

お客様にペットボトルでお水をお渡しすることはありますか?果たしてそれは必要なのでしょうか。ぜひ聞いてみてください。

例えば、あなたが経営者だったら

CSR活動として取り組むのはいかがでしょう。会社にウォーターサーバーを置いて、社員にマイボトルを支給するのも良いかもしれませんね。

そしてあなたが、何の力もないと思っている個人でも、できることはたくさんあります。

マイボトルを持ち歩く、いらないビニール袋は断る。

などなど、できることはたくさんあると思います。

そして一番お願いしたいことは、もし少しでも環境問題やSDGsに興味を持ったのであれば、ぜひあなたも発信者となってください。

そうやって、少しずつ関心の輪が広がっていくことを祈っています。