プロテスト〜麻雀との出会い〜①

ラグビーW杯で日本が優勝候補の南アフリカを破り、歴史的大金星を挙げた2015年、私はこの年に日本プロ麻雀連盟のプロテストを受験した。

当時の試験方式は

①書類選考

②面接・筆記・実技

③半年間の講習

という3段階。

③に関しては講習というとあたかも合格者による研修期間のようなニュアンスに聞こえてしまうが実際はそうではない。

実戦対局はもちろん所作やマナーと言った基本的な作法から時には論文課題を通して麻雀に対する考え方・相手に思考を伝える能力といった面まで多角的に評価されるというもの。

今こうしてnoteに書けるのも無事合格した事に他ならないのだが、ふとある一つの質問を投げかけられたのを頭の片隅から見つけ出した。

『どのようなプロになりたいか。そして何をしたいか。』

過去の問題を解いたり歴代のタイトルホルダーなどをあらかじめ予習して試験に挑んだりはしたが、肝心の合格した後の具体的なビジョンについては深くまで考えてはいなかったのが正直な所。

『どんなプロになりたいかは今は分かりません。』

作文形式の問い掛けに対して言葉の羅列に多少なり違いはあれど結論的にはこのように答えていたと記憶している。

よくもはっきりと返したなと過去の自分に言い聞かせたいくらいだ。

しかし、その不器用な言葉を覆すかのようにこう続ける。

『将棋や囲碁のように麻雀を普及させたい。』

今まで表した事のない言葉がひらりと舞い降り、自然と一枚の用紙に下ろされたのであった。

麻雀との出会い

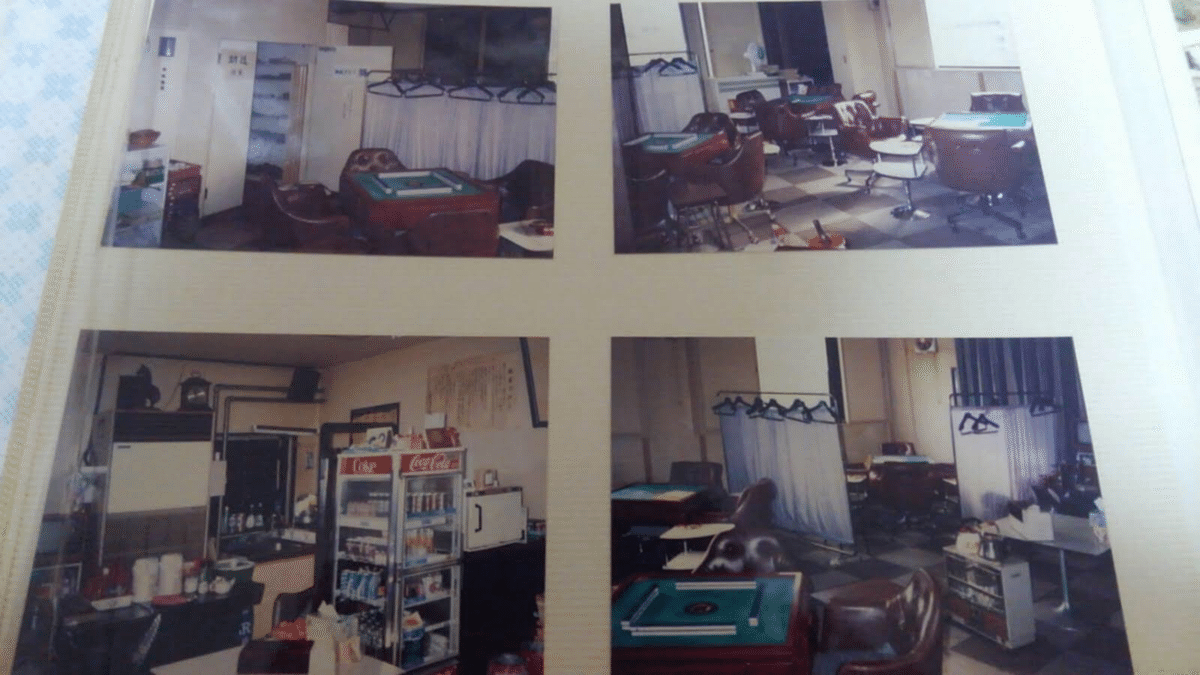

自身のTwitterのヘッダー画像にはある古い写真が使われている。

『麻雀クラブ葵』

幼少期の頃、父親が経営していたお店。

麻雀をする集いの場、麻雀店である。

自営業に近い形で保険関係の仕事をしていた父親だったがその会社の事業の一つに麻雀事業部のようなものがあってその媒体としてお店は存在していた。

ちなみに葵と書いてそのまま“あおい”読むがその由来については聞いた事はない。

店内には数台の麻雀卓が立っており、一部の卓にはパーテーションが設けられていた。半個室用の卓だったと思われる。

他にもワンルームの間取りに備え付けてありそうなミニキッチンや奥には簡易的に寝泊まりできる部屋...というか大人1人が横になれるぐらいの小さめなベッドなども置いてあった。

そんな大学生の一人暮らしを連想させる空間ではあったが思いの外、鮮明に情景が浮かんでくるのである。

それもそう。小学生に上がる頃まで良くここに居たからだ。

ちなみに麻雀荘に子供がいるのは法律上では禁止されているがここは麻雀店。駄々をこねた子供が父親に会いたくて仕事場に来てしまったという感じで軽く流してもらえたら幸いである。

少し話がそれてしまったが、子供の頃に遊んだ思い出がここ以外にほとんど見当たらないのだから不思議だ。

家で遊んだシーンと言えば、年子の兄とファミコンでケンカした時期までさかのぼる。これは小学二年生の頃。

母親は化粧品の販売の仕事をしていて休みも不定休だったので恐らく子守がてら父親のそばにいさせられたのだろう。

そんな経緯で麻雀店を行き来するのだが、店内にはお気に入りの場所があった。

それは隅の一角には設けられていた小上がりスペース。今で言うキッズコーナーとでも言うべきだろうか。

絵本や恐竜のフィギュア、車のおもちゃなどの子供が好きそうな物から競馬やポーカーのゲーム機などの大人が好きそうな物!?まで揃った空間。まさにシークレットベース〜秘密基地〜だった。

お得意の遊びは、ひらがなが一文字ずつ書かれた5センチ角の積み木を使って車のコースを作り四輪駆動のミニカーを走らせるというもの。

玩具メーカーもまさかこんな使い方されるとは思ってもいないだろう。

最初は木製の積み木だけで設計していた小さな建築家はそれでは飽き足らず今度はプラスチック製のブロックのおもちゃも資材の一部として採用。

そして…

子供の発想は無限大。

最後に用いたものが“樹脂製の小さな建材”である

『麻雀牌』

それが最初の出会いだった。

見慣れない絵が描かれた積み木という認識からやがてそれはテーブルの上で動かす道具という事に気づき始める。

秘密基地から見渡す先には大人達が卓を囲んでいた。いつものアリーナ席から覗くとその白いキャンパスに描かれている丸や細長い絵柄にはそれぞれ違いがある事に辿り着いたのである。

(丸が1個...2個...3個。。。)

(竹が1本...2本...3本。。。)

その模様が数字を表していると悟るのにさほど時間を要する事はなかったように思う。

それからは立ちすくむように麻雀を打つ後ろ姿に魅入っていくのであった…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?