妄想考察1 イシの村からドラクエ11の全体を考える。

イシの村は付近の大国、デルカダールではあまり知られていない集落である。

そして民衆は神の岩に宿ると言う大地の精霊を信仰している。

古代宗教ってほどではないが新興宗教でもない、ある程度の歴史ある宗教だと考えられる。

理由としては新興の場合、規律が厳しくなりやすい。少なくとも立ち上げメンバーとその意思を直接聞いた世代はすでにいない。

岩を信仰して、民族衣装を着で、基本時給自足という以外、規律がないのは、生活に溶け込んでいるからと考えられる。

大樹信仰に変わらないが、派閥違いというところだろうか?

または大樹信仰になる前の信仰かもしれない。カトリックとプロテスタントではなく、ユダヤ教とキリスト教教のような関係性も考えられる。

大樹教は自然信仰でありながら大樹という一点を信仰する一神教である。大樹そのものを神とするか、大樹を育む大地の精霊を神とするかの差だろうか?

あとは大地の精霊を信仰しているのはイシの村だけという事である。

ロトゼタシアの主な宗教はラムダを中心とした大樹信仰であり、勇者という救済を信じていると考えられる。勇者の発祥地であろうユグノアと聖地ラムダ。それとドゥルダ郷の関係が大樹教を強固にしていると考えられる。

さらにその宗派はデルカダール、サマディ、クレイモラン、バンデルフォンも同じである。

これはヨーロッパでのキリスト教に近いものと考えていいだろう。

その中でイシの村はアーミッシュやロマのようなある種の文明から離脱した文化なのかもしれない。

しかし、通貨はゴールドを使用しているので独自の経済圏があるわけではなく、わずかならでも交易があるのだろう。

基本は自給自足だと考えらる。

村人は基本的に少しアレンジはあるが、柄の入った緑の服を着ている。

しかし村長のダンを除く老人は緑の衣装を着ていない。

これは引退的な意味かと考えられる。

一部の老人以外は大地の精霊の庇護にいないという考え方なのか、大地に帰る準備とか何かしらの理由で緑の服を着てはいけないとされていのではないだろうか。もし自由なら辞める理由がないから辞めなくてはいけない理由があるはずである。

服装についてメインキャラはわかりやすくするという、ゲーム的都合であると考えられる。

なので主人公の家族とエマだけは別の服の表現をされている。

テオは勇者を拾った元トレジャーハンターであり、ペルラはその娘である。

テオはイシの村出身ではないが、ペルラの出生は書かれていない。

ペルラには母はおらず、夫もいない。16年前に勇者の母になることにしたのだと思われる。もしかするとペルラは孤児だったのかもしれない。

そのため、拾われた赤子に自分を重ねたとしているのなら納得できそうな話だと思う。

あと例外として、コイツだ。ドラクエの伝統的ファションであるマスクマッチョ「あらくれもの」

彼らは宗教的繋がりで無く、別の生き方的な繋がりかと思う。力こそパワーのコミュニティ的なものがあるのかもしれない。

基本的に人々は質素な生活をしている感じだが

家畜、チーズ、干し肉、穀物があり、各家庭でしっかりとした料理をしている事から、かなり満たされているのではないだろうか。

そして魚は簡単に取れる。

それは保存する必要なく調理されるのではないだろうか。

基本的に自給自足で交易は最低限で済んでいるので

デルカダールのほとんどの人が知らずに済んでいるのだろう。

ホメロスが知らないのはかなり無理があるとは思うが。。。

イシの村は少人数しかおらず、外界との接触はほとんど行われていない。しかしながら食事や絨毯、食料などの保存している状態から裕福な暮らしをしているので実りの多い地域であると考えられる。そうなると人口は増えるはずである。すると住む範囲は広がっていく。

その事から、デルカダール隆盛以前はもう少し広い範囲に分布していたのでは無いだろうかと考える。そして、それらはデルカダールとイシの村までにある建造物の廃墟から可能性が高いと考える。

石の積み方がデルカダールと異なり、イシの村に近いため、現在デルカダールの付近まで、またはデルカダールまでイシの村の管理地域だったのでは無いだろうか。

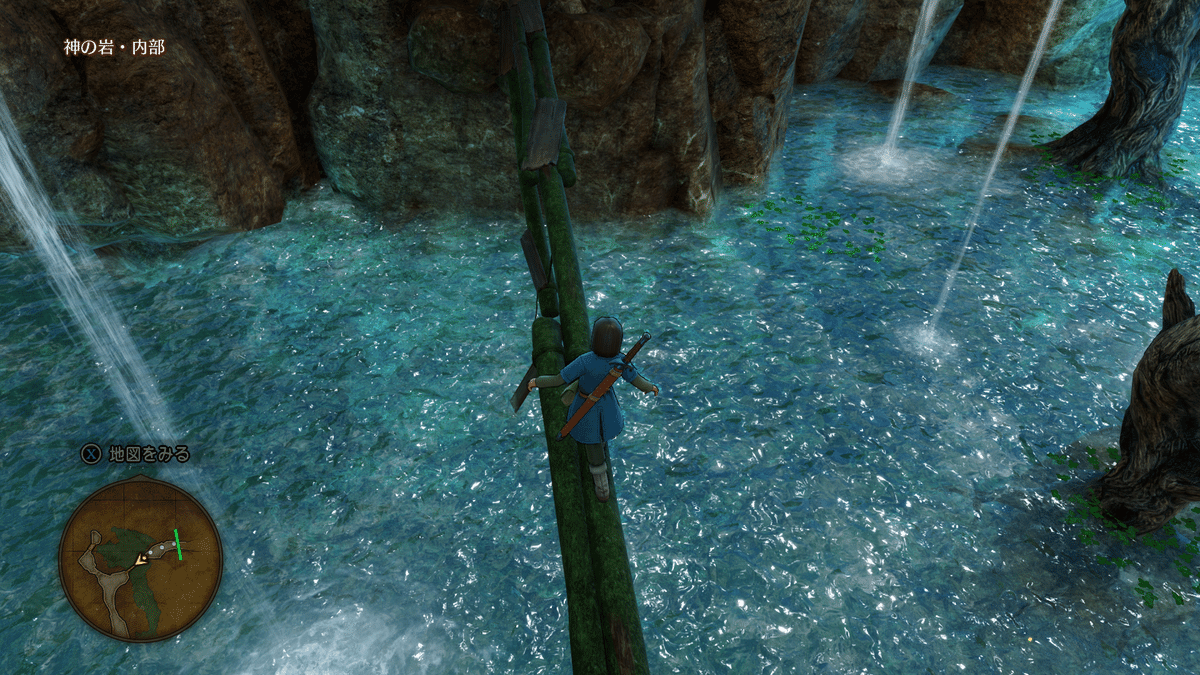

神の岩に宿る大地の精霊

ドラクエの大地の精霊といえば「ルビス」である。

Ⅺではその名前が一切登場しない。

Ⅲより前の世界であることは間違いがないのに「ルビス」という名前はない。

「真」がつくのは勇者のつるぎとエマのお守りのみ。

ルビス、エマ、勇者、大地の精霊、守りだけでは考察するには情報が少なすぎるのでこれ以上はわからない。

ただエマがルビスと無関係ではないだろなと思うくらいしかできない。

水源としての役割もあるかと思う。川は煮沸が必要かと考えられる。

石で濾過された水を聖なる水として考えてもおかしくはない。

川になる前の汚れなき水とか信仰の対象物になるかもしれない。

これ以外の宗教はいくつあるだろうか?

ホムラの里は火山信仰と言える。鉄は火山の神による恵みというところだろうか。

ではナギムナー村とブチャラオ村はどうだろうか?

そしてドゥルダ郷は五大国と同じと言えるのだろうか。

ここで仮説を立ててみようと思う。

ドゥルダ、ホムラ、イシ、ナギムナー、ブチャラオは五大国と違う宗教観であり、違う文化圏と考えてみる。まずこれらは一つの文化圏だったのだろうか?それとも個別だろうか?

五大国のモデルはヨーロッパである。

クレイモランはロシア、ラムダはギリシャ。バンデルフォンは花の都というからオランダかもしれない。デルカダールは貧民、市民、貴族と分かれている階級社会である。モデルは中世ヨーロッパの混ぜ合わせだろう。ユグノアは廃墟と過去の記憶で見ることができるが、これもどことは言い難いイメージ。サマディは基本はエジプトだが、馬レースとサーカス、バザーが大多数を占めて、住民は裕福であるので、ドバイを足した感じだろうか。

そして、ドゥルダはチベット。ホムラは古代日本。ナギムナーは沖縄。ブチャラオは台湾と考える。

イシの村はどうみてもアジアでは無い。ヨーロッパの山岳地帯にある村、例えばジョージアなどのイメージではないだろうか。

イシの村は五大国側の文化と言えると思う。

ただ取り残された文化ではあるのは確かだ。

では何故、イシの村だけで大地の精霊を信仰対象としているのだろうか。

これはカトリックとプロテスタントのように信仰対象への考え方の違いではなく、大元は一緒で、依代が何かの違いの可能性はある。

ラムダの大樹信仰は依代を持たず、空に浮かぶ大樹そのものが信仰の対象であり、それは見上げることしかできない。

大地の精霊は岩に大樹の模様を描くことで、それを依代として生活の一部にして命の大樹より遣わされた大地の精霊も信仰の対象としたのではないだろうか?

だから大地の精霊が巫女であり、神官なのだろうと考えられる。

そしてこの信仰がルビスを生むのではないだろうか。

現状の結論としてはロトゼタシアには異なる発生の文化が大きく分けて以下の3種だと考える。

ユグノア・ラムダ圏

ナギムナー・ホムラ圏

プワチャット圏

イシの村はユグノア・ラムダ圏に入ると考えられる。

DQ11はロトシリーズに続く話である。

そのシリーズの1作目であるアレフガルドを生んだ精霊である「ルビス」誕生の話でもあるのではないだろうか。

エマの勇者への想いと、大地の精霊の信仰がいずれ「ルビス」になるとか、

エマ自身が輪廻転生を繰り返し、ルビスへ繋がるなどあるかもしれない。

メンヘラと言われるほど重い愛が歴代の勇者への愛へと変わるのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?