教育情報化コーディネータ3級を受験した感想と勉強法について

皆さんこんにちわ!まっきーです。

つい先日(2022年6月12日)、教育情報化コーディネータ3級の資格を受験しました。

教育情報化コーディネータ検定は、今のところややマイナーな資格であり、

本試験についてはかなり情報が少なく、専門の参考書・問題集なども売られていません。

以下のサイトから過去の問題と解答(解説付き)を購入するのが唯一の手段です。

試験も、せっかくCBT(Computer Based Testing:コンピュータを利用して実施する試験方式)を採用しているものの、年に1度しか開催していません。

※ITパスポートは、頻繁に開催しており、繰り返し何度も受験できます。

今回、せっかく試験勉強と試験を受けたので、その経験を記事にします!

1.教育情報化コーディネータ(ITCE)試験とは?

教育情報化コーディネータ検定試験(以下、ITCE3級)は、学校や高等教育機関など教育の情報化をコーディネートできる人材を認定する制度。

ITCE3級レベルで求められる内容は以下の通り。

・この分野で必要とされる基本的な概念、専門用語や専門知識が理解できる。

・教育情報化コーディネータの役割や仕事の範囲がわかる。

・教育の情報化の意義やその方法の基礎となる、理論・制度などがわかる。

・コンピュータの教育における役割がわかる。

・ネットワークの構築に関する基礎的な知識・技術がわかる。

※詳細については以下のサイトを参照ください。

ここ数年来のコロナまん延も相まって、教育現場における速やかなICT化が喫緊の課題となっています。

※ICT… ICTとは「Information and Communication Technology」の略称で、

日本語では「情報通信技術」と訳されます。

また数年前に「GIGAスクール構想」が立ち上がり、国からの補助金制度も相まって、想定以上のペースで学校のICT化が進んでいる、と言う背景もあります。

GIGAスクール構想とは、2019年に開始された、全国の児童・生徒1人に1台のコンピューターと高速ネットワークを整備する文部科学省の取り組み。

「GIGA」は「Global and Innovation Gateway for All」を意味する 。

これに伴い、学校のICT化を手助けする人材・役割として、教育情報化コーディネータの需要が高まりつつあります。

2.教育情報化コーディネータの受験者数と合格率

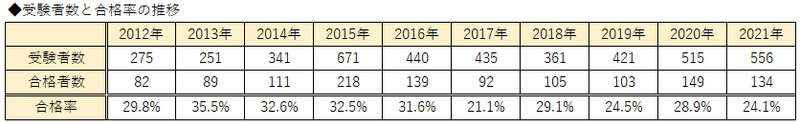

まず、以下の表を見てください。こちらは、ITCE3級の受験者数と合格率の推移です。

見ていただくと分かりますが、試験そのものは10年前から始まっています。そして、受験者数そのものが、かなり少ない事が分かります。

例えば「日商簿記検定3級」の場合、2022年の実績で受験者数が52,649名もいます。556名のITCE3級とは桁が2つほど違いますね。

次にITCE3級の合格率ですが、こちらは概ね30%前後です。ちなみに、日商簿記3級は48%ほどあるため、それに比べるとやや低い事が分かります。

ITCE3級の合格率が低い要因としては、以下の点が挙げられると思います。

①参考書や問題集がほとんど存在しない

②問題の傾向が、やや掴みにくい

③設問毎に制限時間がある

1つずつ、解説していきます。

①考書や問題集がほとんど存在しない

いわゆる「参考書」や「問題集」のようなものが存在しません。例えば日商簿記検定3級なら、参考書や問題集が多数存在し、どれを選択するか迷うほどです。

しかしITCE3級については、現状(2022年6月現在)全く存在しません。

唯一、ITCE公式サイトにて過去問の回答と解説が、以下サイトにて販売されているだけです。

私は、過去5年分(2017年から2021年:1,800円)を入手して勉強ました。

この5年分の過去問で「問題を解いては解説を読み、内容を理解する」という手法で3周ほど勉強しました。

その結果、ほぼ100点を取れるほどまでになりました。(もちろん、答えそのものを覚えてしまった、という側面ものあります)

しかし、この勉強方法ではITCE3級に合格するのは難しい、と感じました。

その理由が、次の②にあります。

②問題の傾向が、やや掴みにくい

過去問を中心に勉強した場合、類似する問題が出た場合は、かなり効果を発揮します。

ここで改めてですが、私が現在保持している資格を参考までに羅列します。

・日商簿記検定3級

・宅地建物取引士

・ITパスポート

・情報セキュリティマネジメント検定

この中でも、宅地建物取引士は合格率が15~18%と、難易度としては一番高い資格です。

宅建については「過去問」を中心に3か月ほど勉強し合格ました。過去問をかなりの数解き続けた事で、問題や傾向にもかなり慣れました。

これに比べ、ITCE3級は過去問としても10年分(30問×10年=300問)しか存在せず「多くの問題を解いて慣れる」ということを実践出来ませんでした。

しかし、上記以外に問題が存在せず、問題集なども販売されていなため、模擬試験(想定される問題)も受けられません。

その為、自分で傾向を分析するしかないのです。

私は、5年分の過去問を解いた上で「権利関係の法令改正」や「文部科学省ホームページに記載されている情報」にある程度ヤマをはり勉強しましたが、本番にはほぼ出ませんでした…。

自分で傾向を分析・予想する必要があるのは、受験者にとってはかなりハードルが高いと思います。

③設問毎に制限時間がある

本試験はCBT方式を採用しており、ディスプレイ上に表示された問題を、マウスを使って選択肢を選択していく、という手法になります。

それ自体は全く問題ないのですが、なんと本試験には「設問毎に制限時間」があります。

1問につき3分~4分程度の制限時間があり、その時間を超えると強制的に次の問題に進んでしまいます。しかも、一度解いた問題を見返すことも出来ません。後戻り出来ないのです。

例えば宅建の場合、2時間以内に50問を解く必要があります。こちらはトータルで2時間なので、1問につき2.4分で解かねばなりません。

しかし、1問につき2.4分と言っても、実際には30秒で解ける問題もあり、余った時間を事実上、その他の問題に繰り越せるんですね。

そのため「余った時間を難しい問題に使う」ことが可能です。

また、難しい問題や答えに迷った場合は、当然ながら一旦飛ばして、後で改めて見返すことも可能でした。

しかし、ITCE試験は、余った時間を繰り越すことが出来ません。前の問題に戻る事も出来ません。

どうして、こんな制限をかけたのでしょうかね?

同じCBTで受験したITパスポートや情報セキュリティマネジメント試験についても、宅建と同様にトータル時間内であれば、自由に時間配分が出来ました。

これが、ITCE試験3級では出来ないのです。

試験の難易度を高めるための設定だとも考えられますが、だとしても難易度は設問の内容自体で調整して欲しい、と個人的には思います。

一度回答した内容を、あとで見返すことが出来ないって、なんが違う気がするのですが…。

3.まとめ

以上が、私が実際にITCE試験3級を受験した上での感想でした。

間違いなく、今後「教育情報化コーディネータ」の需要は高まる事が予想できます。

その為にも、テキストや問題集が少しで充実して欲しいところですが、受験者数が500人程度の試験では、難しいかも知れません。

そのため、今回私が実践したような「過去問を中心とした勉強方法」では、合格が難しいかも知れません。

常に新しいIT技術に精通しつつ、学校教育に関する知識・法令・取り巻く環境の変化を常に把握していないと、合格は難しいと感じました。

試験は、残念ながら1年後となります。来年受験する方の一助になればと思い、本記事を書きました。

参考になれば幸いです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?