How to make HC vol. 2 「ドロップ編」

はじめに

今回から、具体的な制作に入っていきたいと思います。まず最初は、自分が曲を作る際、1番最初に手を付けがちなドロップから紹介します。

※注意

・ここでのHCは、170~190ぐらいの4つ打ちで、デカイリードが鳴っている音楽を想定しています。自分のイメージは、日本の同人音楽(HARDCORE TANO*C, MEGAREX)寄りです。

・素人の主観に基づいた記事ですので、参考程度にとどめてください。

・筆者はFL studioユーザーのため、情報に偏りがあります。

Hardcoreの基本的な展開

Hardcore楽曲の大まかな展開は、次のような感じです。

① イントロ………………16 or 32小節

② ブレイク………………32小節

③ ビルドアップ………16小節

④ ドロップ………………32小節

②〜④繰り返し (ちょっとだけ内容を変えます)

⑤ アウトロ………………16 or 32小節

(小節数は自分がよくやるパターンです)

いきなりブレイクで入る曲もありますが、DJでの使いやすさを考えるなら、イントロはあった方が嬉しいです。②~④の繰り返しの部分では、全く同じものをコピペするのではなく、コードやメロディを若干変えて飽きないようにします。とはいえ、DJで流す場合は、①~④まで流して次の曲へつなげることが多いため、悩ましいところではあります。

自分は作ってて楽しいので、ドロップから手を付けることが多いです。また、ドロップの雰囲気から他のパートの方向性を定めやすいので、そういう意味でも良いのかもしれません。

ドロップの構成

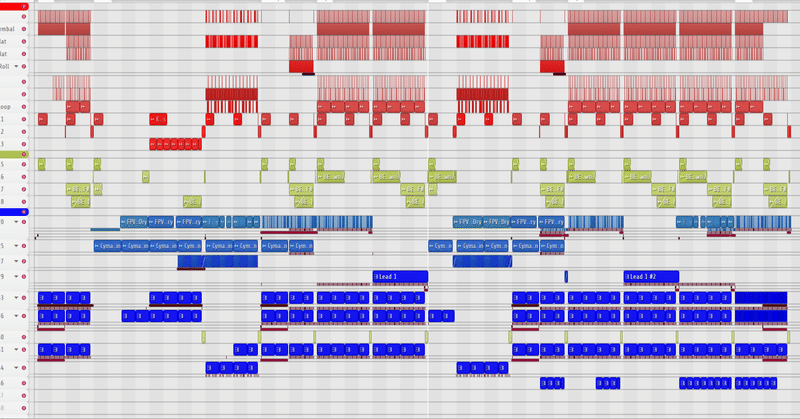

拙作を例に、ドロップの構成をDrum, Synth, FXの3つにパートを分け、順に説明していきたいと思います。制作する際は、この順番に作っていくことが多いです。

参考曲: MuN - Desire

自分がよくやるドロップは32小節構成で、

①リード(16小節)→ ボーカル(16小節)

②ボーカルチョップ(16小節)→ リード(16小節)

というスタイルです。参考曲は、②にあたります。

Drum

いわゆるリズム隊のセクションです。主に使っている音は次の通りです。自分で音を一から作ることはほとんどなく、ほぼsampleに頼りきりです。

・Kick

・Ride Cymbal

・Hat(OpenとClose)

・Percussion Loop

・Snare(裏拍とロールで2つ)

・Clap

・Cymbal

・Fill

上から順番に置いていくことが多いです

Kick

まず、Kickを4つ打ちで配置します。自分は、基本的にKickの音量を基準にMixを行なっています。大体-9〜-12dbで置いて、音量は固定します。これを基に、他の音とのバランスを確認します。

作りたいジャンルに近づけるには、それっぽい音を使うのが大事かなと思っています。UK Hardcoreにおいては、キックが重要です。フリーでは、Aethral Hardcore Sample Pack Vol.1に有用な音が揃っているため、ありがたく活用させていただいています。

Ride Cymbal

キックに合わせて配置します。曲全体の高域成分の補強を担っています。Sokudo!さんの曲を参考にして置いてます。

Hat

キックの裏にOpenを、その合間を埋めるようにCloseを配置します。自分は、下の画像のようなリズムで置くことにハマってます。

普通にフェードさせても良いです

Panを振る場合は、左に30%ぐらいです。参考曲ではPanを振っていません。行き当たりばったりでDTMをやっているので、気分でやったりやらなかったりします…。

また、EQで高域の刺さる部分を削っています。Hatに限らずですが、削りすぎると音が細くなるので注意。

Percussion Loop

kHs Haasをかけて、サイドに振ることが多いです。HouseやDubstep系のLoopを、無理やりテンポ上げて使ったりします。

ちなみに、サンプルのピッチを上下させる場合も、e3 genericにしてTime streching欄からpitch変えた方が綺麗なような気がします。

Snare, Clap

偶数拍目に配置します。この際、キックと少しだけズラして置くと、アタックが被らずピークが抑えられ、Snareも聴こえやすくなります。

Altキーを押しながらサンプルを動かすと、細かい調整が可能

Cymbal

とりあえず各展開の切れ目に置きがち。キックと一緒に連打させたりもします。これもHatと同じように、刺さる部分をEQで削ることが多いです。

Fill

Drumで1番苦手な部分。サンプルで済ませることが多いため、ネタ切れしがち。キックと同時になる部分だけフェードさせたり、EQで低域を削ったりして被りを避けてます。

Drumのパターン展開

ずっと同じパターンで4つ打ちさせているわけではなく、8小節ごとに区切って展開をつけています。また、ドロップ前半16小節の終わりでは、後半への切り替わりとしてFillを、後半16小節は次のブレイクに向けて、スネアロールを入れることが多いです。参考曲はRiserで代用してます。

その左は、Breakへ行くためのビルドアップとして入れたSweepとRiser

裏拍とロールのSnareはそれぞれ分けてます。ちなみに、ロールするSnareも、キックとアタックが被らないように少しズラして配置してます。 また、ロールしながらピッチが上がっていくやつを採用しがちです。

ModeをStrechにすると、サンプルの長さを保ったままピッチが上がっていく

キックの音量を基準に、まずDrumのみでMixをします。クラブミュージックで1番音がでかいのはキックとベースなので、キックが聴こえやすいように調整していく感じです。そのため、キック以外のDrumセクションの音は、200Hz以下をEQでばっさり切ることが多いです。

ただし、SnareやFillは、サンプルによっては200以下を完全に切ってしまうと、弱々しい音になってしまうことがあるため、その場合は帯域の音量を下げて調整しています。

Synth

メロディとかコード、ベースを担うパートです。使っている音は次の通りです。

・Bass

・Pad

・Lead

・Other(上記3つ以外のもの)

Bass

コードのルートを脳死で置いていきます。自分の曲のコードは、ほとんどが4356とその変形です。

Bassの打ち込みについて、伸ばし棒を置いてサイドチェインをかける場合(Srav3Rさん等)と、MIDIをキックの裏打ちで置く場合(aranさん等)があります。どちらでも良いと思いますが、ノリがかなり異なるため、曲の雰囲気や自分の好みに合わせるといいと思います。 自分は元々、伸ばし棒サイドチェイン派でしたが、最近はMIDI裏打ちにハマっています。

・サイドチェインの場合

MIDIを棒線で置いて、キックの鳴るタイミングで音量をゼロにし、裏拍で通常音量に戻るようFruity BalanceのVolumeノブに対してオートメーションを書きます。Fruity Balanceを使う理由は、ミキサートラックのフェーダーへ影響を与えずに済むためです。

コンプレッサーでサイドチェインをかける方法もありますが、タイミングの調整が分かりづらいため、視覚的に調整できるボリュームオートメーションでやっています。

・MIDI裏打ちの場合

普通にMIDIをキックの裏に置いていきます。この際、リリースをちょっとだけ短くすると良い感じになります。 また、ベースの音はアタックがある程度はっきりしているものを選ぶと映えます。

自分はこの場合でも、ボリュームオートメーションを書きます。リリースがキックの鳴るタイミングで完全に切れてほしいので、念のため置いてます。

メインとなるベースは、とりあえずCamel CrusherのpresetでBritish Cleanを選択して挿し、EQでハイを抑えめにしてます。そして、サブベースをレイヤーするため低域(100~200Hz)をカットします。

Sub BassのMixは、1番よく分かりません。SPANでリファレンスと比べてみて、なんか良い感じに出てたらヨシとしています。Bassは、キックと併せて一番デカい音なので、配置済みのDrumと一緒にある程度Mixをします。DrumとBassさえ上手くいけば、あとは何しても割と良い感じになります(個人談)。

Pad

コードとサイド成分担当。Dune3一本で済ませることが多いです。たまに、Spireの付属presetから持ってきたPadをレイヤーします。

エフェクトは、まず最初に深めのReverbをかけます。無償配布中にもらったRaumをよく使っています。presetのLargeカテゴリのBasic Synth Hallを調整して使用することがほとんどです。FL studioユーザーの方は、Fruity Reverbでもいいと思います。

その後、EQでキック・ベースと被らないよう200Hz以下をガッツリ削り、リードが鳴るスペースを空けるために中域を凹ませ、高域を少し持ち上げます。自分は、かなり無茶苦茶なEQ使いをしていますが、最終的によく聴こえれば何でも良いの精神でやっています。

もっと酷い形のときもあります

また、コードを打ち込む際は、音域の幅ができるだけ一定になるように意識しています。リハモとか分からないので、適当です。

Lead

ドロップの主役パートです。自分は、主にSpireとSylenth 1を使って3〜5つの音をレイヤーしています。 リードのレイヤーについては、別の記事で詳しく書こうと思ってます。

自分はSynthをMixする際、音量ゼロの状態から徐々に上げていき、ちょうど良さそうなところを探る方法でやってます。Leadはデカくなりがちなので、特に気をつけています。音量を極端に小さくした状態で聴いて、飛び出ている音が無いかを確認するのも良いと思います。

FX

これから盛り上げます、これから落ち着きます、といった展開を明確にしてくれるやつです。次のような音を使っています。

・Sweep

・Riser

・Hit

・Impact

・Noise

・Sub Drop

etc…

参考曲では、SweepとRiserしか使ってません。これをしっかり配置しないと、展開がスムーズにいきません。DrumのFillと併せて、曲の流れをつくる大切なパートです。

自分のなかでは、Sweepがノイズ系、Riserは明確な音程を持っているもの、という風に区別してるんですが、実際どうなんでしょうか…。

自分の使用するサンプルでは、不要な低音が出ているものが多いため、EQで200以下をバッサリ切ります。高域を緩く削る場合もあります。

Other

上記3つ以外のパートです。なんか音が足りない時に、良い感じにスキマを埋めてくれるやつ。よく入れるのは、次のような音です。

・Arp

・Music Box

・Piano(ハピコアみたいなコードバッキング)

・Sub Lead(裏メロ)

・Strings(スタッカートのフレーズ)

etc…

リード(16小節)→ ボーカル(16小節)スタイルのドロップでは、リードがかなりデカいため、ボーカルパートで急にスカスカになって聴こえたりします。それを防ぐために、AutoPanを振ったArpやPianoを鳴らして、空間を埋めています。

参考曲では、裏メロとしてPluckを鳴らしています。ボーカルチョップの存在感が強いため、そこまで音を追加していません。

Sidechainの設定

サイドチェインは、Bassの項目で少し触れましたが、Fruity Balanceを使って音量のオートメーションを書いて設定しています。Bassは完全8分裏になるように書きますが、パートごとに変えてます。

Leadはメロディを担っているため、8分裏で深くサイドチェインをかけ過ぎると、フレーズが聞き取りづらくなります。そのため、音量は30~40%始動で、立ち上がりを早くしています。

Padの方は、サイドを埋める役割を担っているため、深くかけすぎるとスカスカに聴こえてしまう場合があります。そのため、音量30~40%始動にしています。

特に絶対これだというように決まってるわけではなく、聴きながら調整していく感じです。ジャンルにもよります。また、ドロップ以外の場合で別途オートメーションを新たに書くこともあります(キックを連打したとき用など)。

ボーカルチョップ生成法

自分はボーカルチョップめちゃくちゃ苦手です。いつも悪戦苦闘しながら、フレーズを錬成しています。

自分が実際にやってみた方法を、3つ紹介したいと思います。

1. Slicex

FL studioユーザーに限りますが、Slicexを使うと手早くボーカルチョップを作れます。

まず、Slicex(Synth扱いです)を立ち上げ、画面下部のスペースにドラッグ&ドロップしてボーカルサンプルを読み込ませます。その後、使いたい部分のみ(自分はサビを使うことが多いです)を切り取ります。

Ctrl + Deleteでも出来ます(今知った)

その後、画面中央、右から4つ目のボタンをクリックすると、勝手にサンプルが良い感じの部分でカットされ、SlicexのMIDIに割り当てられます。

このとき、どれかのPatternクリップに、勝手にSlicexのMIDIが配置されるので注意(迷惑)

あとは、割り当てられたMIDIを1音ずつ確認し、使えそうなMIDIにノートを置いていきます。そこから適当にフレーズを作っていけば、完成です。何も読み込んでいないSamplerを立ち上げて、使えるMIDIノートを伸ばして置いておくと、疑似カンニングノートができます。

2. Sampleを良い感じに切って並べる

Slicexは自動で切られるため、綺麗に区切られなかったり、使える部分の選択肢が狭まったりします。サンプルを直接手動で切り取れば、その分自由度が広がります。ただし、結構手間がかかり、フレーズを作るのに試行錯誤が必要です。

3. ボーカルのフレーズを耳コピする

2の発展のような方法です。使いたいフレーズを耳コピしてMIDIに起こし、使用可能な音程を洗い出します。その後、使用可能な音程のみでフレーズを作り、それに合わせて該当する音程のボーカルをチョップして置いていって完成です。

MIDIで作成する分、Pianoなど他の音源を使えるため、ボーカルをそのままチョップするよりはフレーズが考えやすいかもしれません。が、2以上に手間がかかるため、あまり現実的ではないと思います。手詰まりになったときにやってみると良いかも。

参考曲は、リファレンス(Sokudo! - Red Right)を基に、2のサンプルをそのまま切って並べる手法を採りました。最近は、手っ取り早くフレーズができる1のSlicexを使うことが多いです。

ボーカルチョップのフレーズで意識しているのは、アタック感のある部分と、母音の伸ばしの部分を選んでメリハリをつけることです。また、元のサンプルによりますが、アタック感のある部分はしゃくりで、母音の伸ばしはビブラートで、ニュアンスをある程度つけることができます。特に、母音の伸ばしは、どこを切り取るか(歌い始め、ビブラート部分、リリース等)で聴こえ方がかなり変わるため、いろいろ試すと良いかもしれません。

おわりに

長々と書きましたが、ドロップは以上となります。自分は、どういう音を使っているのか、どんな処理をしているかが分からず苦労した経験があるので、参考になれば幸いです。

次はリードのレイヤーについて書こうかなと思ってます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?