まさかの時のメジエド配信講座

※まじめな記事です。たぶん

皆さん、配信されてますか?

※ここでの配信とは、主にライブストリーミングをはじめとした映像/音声をネットで流す行為を指します

昨今のあれこれもあって、キャプチャユニットやオーディオインターフェースも多くの人に親しいものとなりました。

勝手な想像ですが、この記事をご覧の方なら特に、結構な割合で何かしらの配信をやったことがあるんじゃないでしょうか。

ただ一方で、

・クラブでイベントを開催するので現地と同時に配信も入れたい

・キャンプ場に行くので、現地から配信したい

・会社でオタクなのがばれており、全社集会を社内向けに配信する必要が出た

など、慣れない環境でいきなり配信をする必要があるかもしれません。

そんな場合でも、当日にいきなり機材を持ち込んで完璧に組める人となれば、この記事をご覧の方でもやや限られてくるのではないでしょうか。

この記事では、私が配信を行うにあたって考えている基本的な考え方をお伝えします。

仮に何らかの配信をやるとなった場合、参考になれば幸いです。

開始までに何ができていればいいのか

大まかにですが、配信を事故なく行うにあたって必要な条件は二つです

・立案したプランが当日確実に遂行できると思われるまでの仕込み

・プランを修正込みで遂行できるための工数や動き

まあそうやろなという回答しかなさそうな内容なんでもう少し分解すると、

・当日どこにどんな機材を置いて、

・各機材をどう結線するか、必要なケーブルの本数と長さがわかっていて、

・機材の設置や配線、機器の設定が見落としなく準備されている

ということが確かなら、割ともう問題がないということをお伝えしたいんですね。

当日の動きというのはもちろん重要です。

重要なのですが、当日は仕込みで想定されている通りに動けてナンボみたいな所があるので、当日の確動性というか作業ペースを考えて作業内容や仕組みを考える必要があるんですね。

ここにさらに、リスクの判断や見積もりが誤っていた、トラブルが発生した場合に備えてプランB以降を用意するなどができればモアベターと言えるでしょう。

となると仕込みというのがめちゃくちゃ重要ということもは分かりますし、

現地の見取り図を書くことで機器とケーブルルートを図示することの重要性もご理解いただけるのではないかと思います。

ただ、とりあえず見取り図を完成させるという手段を、個人的にはあまりお勧めしていません。

個人的には、最初に完成してほしいのは結線図になります。

そして、この結線図を書くとき、下記にある要素と考え方をイメージして進めていただきたいのです

配信には三つの要素がある。映像、音声、電源、回線、いや四つだ。

この四つの要素は僕が勝手に言ってるだけです。

別のところでも勝手に言っているので、同じものを見た場合は結局僕が言ってる可能性がありますし、違うかもしれません。

ともあれ本記事でもこの四つを説明します。

また、各要素の中で何を結線図に残せればいいのかも書きますので、実際に書く場合の目安としてください。

1:映像

音声のみの配信というものもございますが、一般的にはなんかしらの映像込みで配信されるものと思います。

この時、

・カメラが置いてある場所と配信用のPCとをどのように接続するか

・それによって、意図した画面を作ることが可能なのか

を、音声とは切り離して考えてみましょう(理由は後述)

その上で、カメラや何らかの映像ソースやVJの映像出力など、入力されるべき映像は漏れなく結線図に置き、どうつなぐかを図示していきます。

(この時OBSなどで追加するブラウザ入力や静止画素材などは任意でいいと思っています。ただ、結線図に無いにしてもどこかにメモがあれば安心です)

2:音声

切り離した以上は音声も音声で結線を考える必要があります。

この時、カメラの内臓マイクと、オーディオインターフェースで入力したマイクや現地のLINEアウトなどを合流させるポイントはどこであるかなど、映像と同様に必要な音声ソースが網羅されていることが重要になります。

3:電源

結線図においては僕は省略していますが、見取り図に照らした段階で、

どこから電源を取るか、安全に配線可能かを必ず確認します。

特にカメラや配信用のPCは、稼働時に継続して電源が供給されていることが必要なことが多いです。何となくで電源を期待していた場合、

・予定している場所にコンセントの空きがない

・タップの電源ケーブルが短くて回りきらない

・ケーブルは通せたものの、人の動線と重なっており事故になる

という危険があるため、必ず確認します。

4:回線

これも電源同様に結線図でわざわざ書く内容にはしていませんが、見取り図の段階では必ず距離やルート含めて確認しておきましょう。

具体的には、配信に使用するPCないしエンコーダーに対して、どのように回線というかLANケーブルを引き込むかを現地の見取り図に照らして考えておくことになります。

また、こうしたLANケーブルは大概映像や音声とは違う方向から回してくることになります。

というのもONUなりLANハブはバックヤードにあって長い距離を回すことになるものなので、特に動線に影響しないよう注意しましょう。

無線? 途中で切れて事故になってもいいならやったらいいと思いますが、お勧めはしません

そうでなければ実施できない環境もあるので、その場合はリスクや配信ができなかった場合の対応含めて事前に準備をしておいてください。

実際の結線図と説明

これらの詳細がわかってくれば、結線図が完成します。

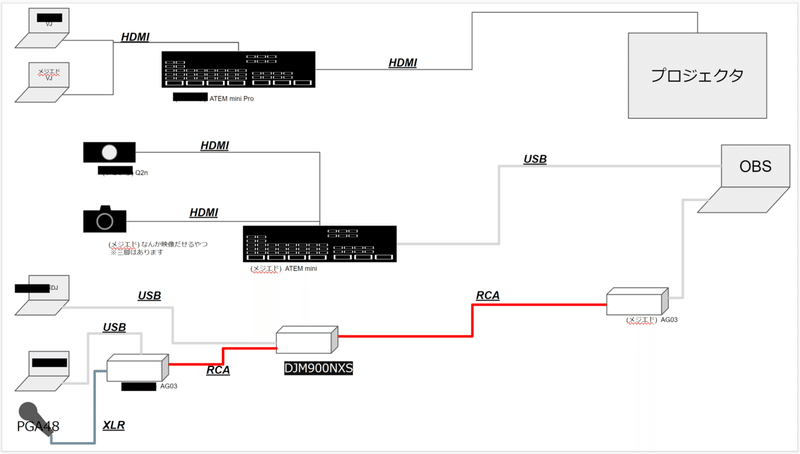

下記はとある現場で用意した結線図です。

一番上は本来の配信に関係ないのですが、VJの結線を載せています。

ちょっと前なので記憶だよりになるんですが、同様の機種が持ち込まれることもあって結線や運用を整理する目的だったはず。

主に真ん中にあるのが映像の結線です。

カメラの入力をスイッチャーにまとめ、USBでOBSを使用するPCに接続することがわかります。(自動的にHDMIのケーブルがそれなりに長くなる必要があることも)

一番下が音声の結線です。

DDJ-400を現地のDJミキサーに接続するという構成だったため、ややややこしい配線になっています。

とはいえ結線図の段階で問題ないことがわかっていれば、当日は繋ぎ方さえ間違えなければあとは機器の設定で済むようになっているはずです。

この図ではケーブル種別で色分けしていますが、これは所有者で色分けしたりする場合もあります。

この時は人海戦術で配線した関係上、どのケーブルがどの位置に使用されるかをはっきりさせたい目的でケーブル種別で色分けた記憶があります。

ケーブルと接続箇所がわかりやすい方が、とにかく手に取ってもらった時にどこに使うかわかりやすくなるんですね。

現地の見取り図に落とす

上の結線図を元に、最終的に現地の見取り図を見ながらケーブルルートや必要なケーブル長を確認します。

またこの時、会場の方に話を通す、確認するなど関係各位との調整は忘れずにお願いします

各ケーブルに必要な長さを考える

カメラやスイッチャー、配信PCを見取り図に置くと、それぞれを繋ぐうえで必要なケーブルの長さや、動線に配慮したルートがどういうものかが何となく見えてきます。

これを踏まえてHDMIケーブルやXLRケーブル、LANなどの長さを測っていきます。

またこれは参考情報ですが、だいたいの机は70cm程度の高さがあります。

そのため、ケーブルを床に落とす、上げるで1m~2m弱の余裕が必要になります。

当日まで入れない現場の場合、こういった箇所も踏まえてケーブルの長さを決めておきましょう。

電源の位置と、何口のコンセントが必要かを考える

回線に関してはハブから回す以上のことを特に考えなくていい場合が多いのですが、電源に関しては調子に乗ると口数が足りないということが発生します。

そのため、電源の位置と必要な口数とに照らして、必要なケーブル長やタップの口数を検討します。

また、アダプタのサイズが大きい機材を利用する場合は、他の口を埋めて想定した機材数に電源が回せなくなることを避けるため、短尺の電源ケーブルやタップなど、アダプタの干渉を避けられる用意を考えておくと安全です。

小型のタップであれば口数がうっかり足りなかった場合にも使えますし。

可能であれば

可能であれば、当日持ち込む前に予定の機材を結線図の通りに組んで、ちゃんと動くかを確認しておきましょう。

実際に同じ現場でやる必要はなく、結線図の通りにつなぐことが出来さえすれば自宅の机の上などでも構いません。

これはHDMIケーブルなどで発生する、映像が当該ケーブルで受け渡せない、当日になってデバイスドライバが入ってないことに気づくなどのトラブルを避けるためのものです。

ここで発生したトラブルを解消しておけば、あとは現地で予定した通りに機材を置いて結線すれば動くだろうという期待ができます。

以上です。

みなさんの配信がこういった準備を通して安全で事故のないものとなることを祈ります。

補足

なぜ音声を切り離して映像の構成を考えるのか

一般的に、

映像はスイッチングないし合成した入力を、

音声はミキシングした結果をエンコーダーに入れることになります。

この時、最終的にエンベした映像と音声を入力するにしても、経路まで音声と映像を一緒くたにしてしまうことで配線が混線しやすくなり、せっかくかいた結線図への理解が難しくなってしまうことがあります。

これを避けるため、まずは映像は映像で、音声は音声で結線図を書くことをお勧めしています

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?