ゴドルフィンの外国産馬の傾向が激変した話

まえがき

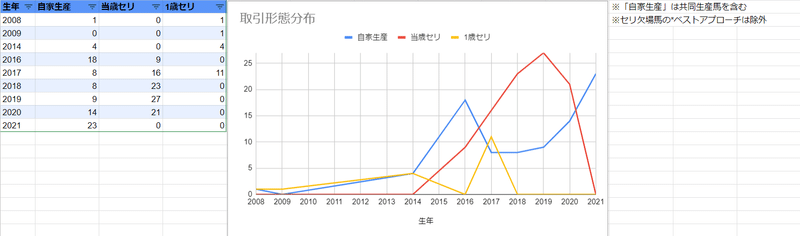

毎週JRAデビューする外国産馬の取引形態や血統をXのポストにまとめていて、私は前々から引っかかりを覚えていた。今年のゴドルフィンの外国産馬は自家生産馬だらけなのだ。一つ前の世代にそれなりにセリ取引馬がいた記憶はあるし、自家生産馬から先にデビューしているだけなのか。そんなことを漠然と考えながらしばらく時間が経った。

先日ゴドルフィン(本記事の「ゴドルフィン」には個人名義時代のモハメド殿下やハヤ王妃、ハムダン皇太子の所有馬を含む。以下同様)の所有馬としてOP・重賞(ダートグレード競走含む)を勝利した馬は何頭か、またそれらの取引形態がどうなのかと気になって調べているうちに、どうしても「ゴドルフィンの自家生産外国産馬は本当に割合として増えたのか」を検証したくなった。そこで過去にゴドルフィン関連名義で中央に登録された199頭(2024年3月22日の本稿執筆時点)を全て調べて取引形態・血統をまとめたシートを作成すると面白い結果が出た。

その「ダーレー系の外国産中央デビュー馬まとめ」シートがこちらである。今回はこのシートを起点に考察を綴っていくので、シートを見ながら読み進めていただいた方が分かりやすいかもしれない。

前史: 地方一本時代

知っている人はそれなりに多いだろうが、そもそもダーレーが日本競馬の馬主として活動し始めたのは地方競馬からである。この辺りの詳しい経緯は本題を外れるので省略するとして、当時ダーレー・ジャパン系列の名義で走っていた外国産馬は7~8割くらいが自家生産馬だったようである(正確なデータの裏取りが出来ていないので断言はしない)。南関東で二冠を達成した*シーチャリオットや、2005年のローレル賞と東京2歳優駿牝馬を勝利した*ダガーズアラベスクはこれに該当する。

2013年まで

ダーレー・ジャパン・ファームが中央競馬の馬主資格を得たのが2007年のことであり、その最初期にアドマイヤムーンをトレードで購買したのは有名なところだろう。

ただ、2013年生まれの世代までは、外国産馬は全くと言っていいほど導入されてこなかった。当該年代(2007~2013年)に生まれたゴドルフィン所有馬はJRAに391頭登録されているが、その中で外国産馬は僅か3頭のみ。当時の馬の仕入れ先はダーレー・ジャパン・ファームの自家生産馬か、さもなくば国内で買ってくるかのどちらかで、それすら2010年代に入ると前者に大半が集中するようになった。

この時代の外国産馬は2008年生まれの自家生産馬である*ダンスオブウォー、1歳時(2009年)のキーンランドセプテンバーセールで36万ドルで落札された*リーガルファルコン、2010年のセレクトセール1歳セッションで落札された*ヴィットリオドーロのアメリカ産馬3頭である。*リーガルファルコンの落札者はゴドルフィンのエージェントであるリチャード・オゴーマン(Richard O'Gorman)氏、*ヴィットリオドーロの落札者はダーレー・ジャパンとなっている。

2014・16年産世代: 輸入頭数の増加と「逆持込馬」

モハメド殿下がJRAの馬主資格を取得してからしばらくは外国産馬の導入が少なかったと記したが、その頭数が増えた始まりが2014年産世代である。この世代は共同生産を含む自家生産馬が4頭、1歳セリ取引馬が4頭輸入され、この他に当歳時のタタソールズディセンバーセールで欠場となった*ベストアプローチが輸入された。

これらの馬の成績を見てみると、*ベストアプローチが京都2歳Sで3着のほかメトロポリタンS (OP)を勝ち、セリ取引馬では*オールドベイリーが中央のダートでOP1勝を含む6勝を挙げている。一方、自家生産馬の4頭は*トリリオネアが1勝して朝日杯FS6着、*バスカヴィルがダートでOP入りしたものの、残る2頭は中央での勝ち星を挙げるに至らなかった。

その後2015年産馬は1頭も輸入されず、2016年産馬は27頭が輸入された。内訳は自家生産馬18頭・当歳セリ取引馬9頭である。面白いのが自家生産馬18頭のうち13頭は「日本で種付けされて海外で出産した馬」、要するに持込馬の逆をやった馬を日本に輸入してきているということで、これは他の世代には見られなかった。

勝ち鞍の格を基準とするのであれば、2016年生まれの世代で一番活躍したのは*デュープロセス(2019年兵庫GT)で間違い無いだろう。これは先に書いた所謂「逆持込馬」の1頭に当たるダイワメジャー産駒である。

セリ取引馬は重賞を勝っていないが、それでも9頭中4頭が中央で勝ち上がり、*エンシュラウドが障害でOP勝ち、*パーティナシティが平地OP入りしているのは及第点と言えるのではないだろうか。

2017~2020年産世代: 当歳セリ偏重へのシフト

2017年は一度目の転換点となる年である。前年にハリー・スウィーニィ氏がダーレー・ジャパン・ファーム代表となり、ゴドルフィンのジョン・ファーガソンCEOが6月に辞任した。

恐らくその影響からか、それまでのセリではファーガソンCEOが日本で走る馬も購買していたところ、この年は日本で走る馬はダーレー・ジャパンが購買している。その後2018年は10月頃までゴドルフィン・ジャパン名義で購買を行っていたが、2018年11月頃からはパカパカファームが落札した馬をゴドルフィン名義で走らせるようになっている。

2017年産世代のゴドルフィンの外国産馬は35頭いるが、そのうち自家生産馬は8頭しかいない。残る27頭は16頭が当歳時に、11頭が1歳時にセリで購買された馬である。はっきりとしたことは言えないにせよ、ファーガソンCEOの辞任やハリー・スウィーニィ氏のダーレージャパン代表就任が少なからず方針に影響を及ぼしているということは仮説の一つとして考えられるだろう。

この年は自家生産馬から*トリプルエース、*ターキッシュパレスが重賞で入着する活躍を見せている一方でセリ取引馬は不調に喘ぎ、共同通信杯を勝った*ダーリントンホール以外で中央2勝以上を挙げた馬はいなかった。特に1歳セリ取引馬は11頭中中央で勝ち上がったのが4頭のみ、*ワイルドゲスに至っては不出走に終わっている。

初めて「セリ取引馬>自家生産馬」の割合になった2017年産世代だが、この傾向は翌年以降も続き、2018~20年まで3年連続で「セリ取引馬>自家生産馬」という構図が続いた。もっとも2018年産世代からは1歳セリで馬を仕入れなくなっており、この3年間のセリ取引馬はいずれも当歳セリの取引馬である。

この「当歳セリ重視時代」の活躍馬筆頭と言えば、*レモンポップをおいて他にはいないだろう。同馬は当歳時(2018年)のキーンランドノヴェンバーセールにおいて7万ドルで落札され、2023年のJRA賞最優秀ダートホースに輝いているのはご存知の通りである。

97頭いるセリ取引馬は現時点で39頭が勝ち上がって中央勝馬率40.2%を記録し、16頭がJRA複数勝利を記録。*レモンポップの他にも*ダーリントンホールに加えて*ショックアクションが重賞を勝っているし、重賞勝ちこそ無いものの*シュバルツカイザーがOP特別を2勝して高松宮記念に挑戦する。当歳セリ購買馬を増やすという試みはポジティヴな結果として現れていると言って良いと思われる。

では自家生産馬ではどうかと言うと、2017~20年産世代の39頭で中央勝ちは16頭。そのうち10頭がJRA複数勝利を挙げており、*サマートゥリストが中央4勝でOP入り、*トリプルエースが小倉2歳Sで2着などOP・重賞で何度となく入着し、*ターキッシュパレスが神戸新聞杯5着。現役馬では*ウラヤもOP入りが見えそうな近走成績をマークしている。

導入した外国産馬の3割に満たない数の39頭から約4割が勝ち上がり、およそ1/4が複数勝利しているのは立派と言えよう。どちらの割合もセリ取引馬のそれより高い値を叩き出している。

2021年産世代: 自家生産への一本化

2021年産世代、すなわち今年の3歳世代には大きな傾向変化が現れた。ハムダン皇太子名義で走っている*エトヴプレがフィリーズレビューを勝ったのが記憶に新しいが、この*エトヴプレを筆頭に日本に輸入されてゴドルフィンないしハムダン皇太子の名義で走っている23頭が全て自家生産馬なのだ。

もちろんどういうタイミングでオペレーションが決まっていくのかは分からないし、他の要因も絡んでいる可能性も当然低くないが、*トリプルエースと*ターキッシュパレスが世代重賞で入着し、*リョウガと*サマーエモーションは3歳で2勝と、8頭しかいない2017年産世代の自家生産馬たちはその少なさを感じさせない活躍を挙げた。そこへ持ってきて2018年産世代から*サマートゥリストが3歳時だけで3勝したのを鑑みれば、自家生産重視への転換は十分視野に入る選択肢と言って良いだろう。

外国産馬まとめシートをご覧いただいた相互フォロワーの方が「圧倒的なセリ偏重の中から*トリプルエースや*ターキッシュパレスが出ているとなると確かに自家生産に振り切るという手もあるんだろうという感じはする」といった趣旨のことをおっしゃっていたが、全くもって同感である。

「ゴドルフィンの外国産馬が自家生産重視に舵を切った」という仮説の補強になりうる要素はもう一つある。

先に「2018年11月頃からはゴドルフィンの所有になる馬もパカパカファームがセリで落札している」という趣旨のことを書いたが、パカパカファームは2021~23年の当歳・1歳セリにおいて1頭しか馬を落札していない。その1頭は2023年のタタソールズディセンバーセール(当歳セリ)にて9万ギニーで落札されたSioux Nation産駒の牡馬(母Blissful Beat・母父Beat Hollow)である。

「パカパカファームが落札してゴドルフィンの所有馬として走る」というセリ取引馬のシステムが変わっていないと仮定した場合、このSioux Nation産駒がゴドルフィンの所有馬にならなければ、少なくとも2026年の3歳世代まではゴドルフィンの外国産馬が全て自家生産馬である可能性が高いと考えられるのだ。1歳セリでの購買が5世代にわたってゼロであることを考えると2027年まで自家生産馬100%である可能性も決して低くなく、興味深く今後も動向を注視していきたいと筆者は考えている。

まとめ: 自家生産重視路線を進むか、セリ重視への回帰か

自家生産重視を進めるか、あるいは当歳セリを重視する路線に回帰するかは難しい問題である。前者は*エトヴプレの登場でいよいよ中央でも重賞馬が出たところだし、後者にしても*ダーリントンホール(7万ギニー)、*ショックアクション(6万5000ギニー)、*レモンポップ(7万ドル)と、当時のレートの日本円にして770~1200万円くらいのお値打ちな価格帯で重賞馬を掘り出してきた実績がある。

ただ、筆者個人の状況証拠などから見た予想を書くとするなら、今後のゴドルフィンは自家生産重視路線に舵を切っていくのではないかという気がしている。3歳世代では過去最多となる23頭の自家生産馬を日本に輸入しているし、2歳世代もJAIRSの輸入情報を見て当たりがつくところだけで20頭くらいは輸入されているようである。先に書いたパカパカファームのセリ購買の減少と合わせれば、この動向は「ゴドルフィンの外国産馬が今後も自家生産重視を続けていく」という可能性を示唆しているのではないかと筆者は考える。

ここまで「ゴドルフィンや関連名義で中央に登録された外国産馬の取引形態」を考えながら、ゴドルフィンがじわじわと輸入馬を増やし、当歳セリ重視へのシフトを経て自家生産一本化に舵を切ってきた上記画像のようなプロセスを振り返るとともに今後を考えてきた。このシートを作るにあたっては既に調べた分の再確認も含めて112頭のセリ取引馬の取引情報を調べるなどしたため、予想していたほどでないにしても少なからず時間はかかったが、時間をかけた分「3歳世代が自家生産馬ばかりに感じるのは気のせいでも何でもないどころか、むしろ自家生産馬しかいない」「過去のセリ取引馬は当歳セリ取引馬ばかりという体感も全く間違っていない」ということの裏付けをはっきりとデータで得られたのは非常に意義があった。

グリーンチャンネルの中継の勝ち馬プロフィールを見ても分かるように、何かと外国産馬の出自は「外国産馬」で一括りにされがちである。が、それを紐解いていけば内国産馬と同じで自家生産馬から安値の掘り出し物、はたまた高額の鳴り物入りで購入されてきた馬と千差万別の出自を持っているのだ。そんな外国産馬の出自を探し求める楽しみも、この記事を通して私が本題と合わせてお伝えしたいことである。

話を本題に戻すと、現在のゴドルフィンの外国産馬をめぐる情勢は、自家生産馬一本化の最初の世代から早速*エトヴプレが出て成功し、当歳セリ重視からの転換期にあると感じる。各馬はもちろん、ゴドルフィン全体のマクロな動向がどうなっていくのかも楽しみにしつつ、本稿の筆を擱くこととする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?