乱獲初心者育成プロジェクト第一回

今回からは「乱獲初心者育成プロジェクト」と題して、乱獲の基礎的なことをきっちり丁寧にお伝えしていくコーナーの第一回をやっていこうと思います。

今回の内容は寄せについてと回収の順番についての話を詳しくお話していこうと思います!最初に何を伝えるべきかというのは乱獲も人によってやり方が多少異なるので悩みました…。普遍的に使える知識を並べてみたのでタメになったら嬉しいです。

これから頑張って記事を書いていこうと思うのでよろしくお願いします。

本文へどうぞ!

【寄せと回収をしよう】

皆さんは乱獲と言われてどんなイメージをするでしょうか。おそらく大半の方が寄せの部分を想像するかと思いますが、乱獲こそ破壊が大切になります。破壊しなければ金イクラは出現しません。

◆そもそも納品までの流れは?

そもそもサモランのゲームのコンセプトはなんでしょう…?

「シャケを倒して金イクラ納品してノルマ分を稼ぐ」ですね。

…いやいや当たり前でしょうと思うかもしれませんがこれが全てです。

ーーーーーーーーーーー

①オオモノを見つける

②オオモノを寄せる

③オオモノを倒す

④金イクラを拾う

⑤納品する

ーーーーーーーーーーー

すべての行動は、この流れのどれかです。そして、今は何を行えばいいのか?というのを突き詰めて考えていくのが乱獲です。

◆野良と乱獲の違い

一番大きいのは「②オオモノを寄せる」の部分と「④金イクラを拾う」の部分だと思います。それ以外は野良で鍛えられる能力なので今回は省かせてもらいます。ちなみにゲームスピードを上げるには①がいちばん大切なので索敵が出来ていないと思う方は常日頃意識するといいでしょう。

今回は全てムニエールのマップについての解説を行います。知らないことあればぜひ吸収していってください。

①イクラを効率よく回収する方法は?

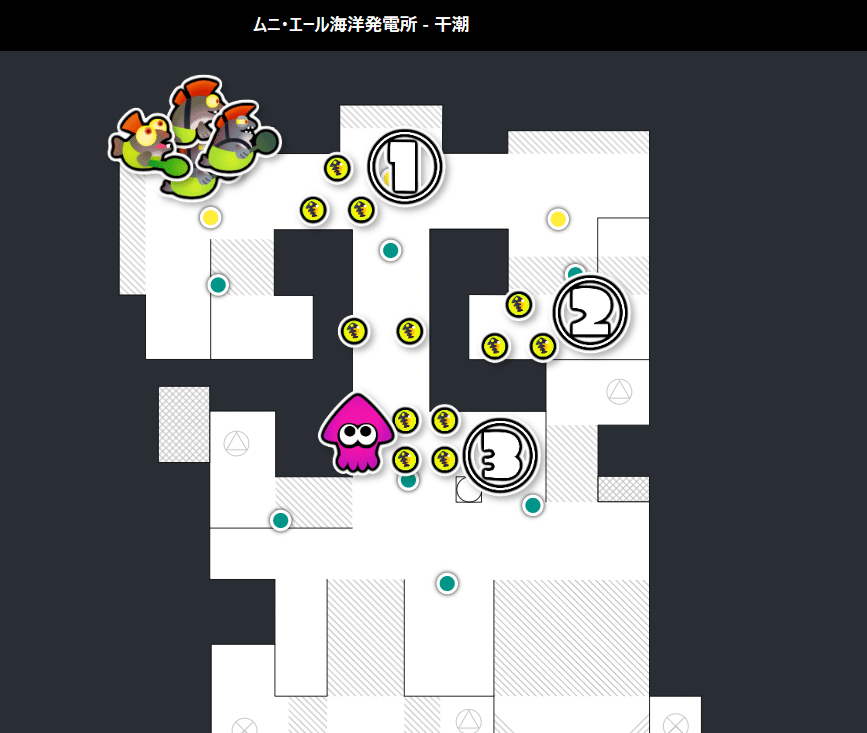

この盤面で最初に回収するべきはどこでしょうか?※秒数残り15秒

①一番奥の3個を雑魚に近づかれる前に回収。

②右の誰も拾わなさそうなイクラから拾う。

③確実に納品できるコンテナ近くのイクラから納品する。

答えは…①です。これは①が「マズイクラ」と呼ばれるコンテナから遠くて納品がしづらいイクラなのですがこれを最初に遠くからコンテナに投げておきましょう。

なぜかと言うと雑魚がまだ完全にイクラと位置が被っていないからです。仮に先にコンテナから回収してしまうと向かう頃には雑魚が手前まで来てしまいます。そうなると…

雑魚処理⇨拾う⇨投げる

という形になります。しかし雑魚がイクラに重なる前に回収に向かうと…

拾う⇨投げる

だけで済みます。奥で一生イクラを拾う人が一人居るとオオモノ処理のかけられる人数が長時間3人になります。加えて回収の効率も良くありません。野良の初動などもそうですが、イクラを拾う人が4人になればどれだけ量があっても容易に回収が終わります。初心者の方こそバラバラに回収するよりも皆で順番に外から回収を終わらせましょう。

実力が無くても出来る部分なのでこれを徹底するだけでもしっかり味方の負担を減らせます。

②コンテナ周りでできる限りオオモノを倒す。

これが序盤以外なら私は絶対に寄せるべきだと思います。どんなシーンであっても寄せられるなら寄せたほうが絶対にいいです。※寄せるよりも外の回収に行きたい、というマズイクラ回収意識がでてくるとここで倒して後から納品というのも選択肢に入るかもしれません。

ちなみにムニエールは普通に右側からしっかり誘導すればテッパンは下に勝手に落ちるので知らない人が居たら覚えておきましょう。コンテナに居る予定がある人がそこに居るテッパンのタゲやモグラのタゲを貰いましょう。(テッパンは動いている時に触れば貰える。モグラは顔を沈めるときぐらいに近くにいれば貰える。)

覚えておきたいのはコンテナ横で連打で納品できるイクラを作れるのに作らないというのは破壊として正しくありません。もちろん投げたほうが早い場合もあるので柔軟に考えたいところではあります。ですが最初は区別するとそれに思考を割かれるのでひとまずテッパンとモグラをコンテナに寄せて破壊するのを徹底するというのを癖にしましょう。

※味方が右高台で触ってくれたテッパンをケツ向けと勘違いしないように気をつけましょう。味方が倒して欲しいといった時は倒して投げましょう。

③オオモノを反応させずにコンテナまで寄せるには?

今居るオオモノの位置まで寄せを行うためにはどこに立っていればいいでしょうか?

①右の高台

②左の高台

③コンテナ右後ろ坂付近

答えは…③です。これは難しい内容ではあるのですがバクダンは直線距離で反応してしまうので①、②に立つと基本的にバクダンがコンテナ横まで寄りません。ということで干潮で寄せの号令がかかったときは基本的にコンテナの後ろに下がりましょう。※破壊したあとの回収もスムーズに行えるので慣れるまではこれをしておきましょう。

カタパ等が出現してそれを倒している最中に寄せを行うときは限界まで外側に居ましょう。他のオオモノが居ない場合は基本的に後ろでOKです。

◆寄せることのメリット

結局のところ寄せのメリットは回収が大変でないことが全てです。全ての場所に視点を向けてどの場所から湧いてきているのか確認しつづる…なんてことをしなくても片方が寄っているなら見るところは限られますし、次のプランに移りやすいです。寄せることが出来れば一攫千金のような状態も夢ではありません。

ずっと寄るオオモノであれば極論コンテナに住んでいればいいわけです。もちろんそうはならないのでマズイクラ回収の意識が必要になります。

~番外編~

ムニエール通常のバクダン誘導をマスターしよう。

皆さんの中にも知っている人が居るかもしれませんが、バクダンはハシラやナベブタといったバクダンのボムが乗らない高さの位置(※バクダンの首よりも上あたり)にプレイヤーが居る時は基本的に反応しないで反応する場所まで移動します。そのためムニエールの正面のバクダンは正面通路を通すことが可能になります。

検証はしっかり行ったわけではないので明確にこの位置からというのはありませんが高さがムニエールは平坦に見えてそうではないので気をつけたいです。

もう一つ気をつけたいのが金網よりも右に立ってしまうと右のほうが経路が近くなってルートを変更する場合があることです。真正面からならどっちに立っても同じなんですがちょっと右寄りに出現すると右側から寄ってしまう場合があります。

発展:ムニエール満潮の理解をさらに深めよう。

赤枠の位置にあるイクラは雑魚に絡まれる危険なイクラ。

”高台よりも優先度は高い”

さっきマズイクラの話をしたので遠いイクラ…つまりは高台から回収したほうがいいんじゃないの?と疑問に思うかもですが、基本的にムニエールの赤枠で囲った位置のイクラは距離こそ近いけれどマズイクラと似たような性質を持っています。

ここで思い出してほしいのはマズイクラを回収するときに雑魚に絡まれるという話があったということです。そう、ここでも大切なのは雑魚に隠れやすい危険なイクラから優先的に回収しようということです。

青枠は基本的に範囲攻撃武器が雑魚を間引きながら拾えるので先に危険な場所から拾ってあげましょう。

ポジショニングについて

ポジショニングとしては基本的にムニエールは下に3人居て大丈夫です。残り一人はじゃあ何?となると思いますが、ヘビ、ハシラ、コウモリ、タマヒロイの管理役になります。これは図にもありますがヘビが出現した瞬間にリスキルする役がいることでムニの満潮はだいぶ楽になります。加えてアメ玉を管理したりタマヒロイを管理する役が高台に居ることで盤面の治安が維持されます。

バレルや96ガロンといった武器(長射程で火力もある武器)は下よりも上のほうが活躍しやすいです。反対に範囲攻撃を持つ武器は雑魚をリスキルしつつイクラを拾う係になります。下でダイバー、モグラ、テッパンといったオオモノもやらないといけないので、小回りの効く武器も欲しいですね。もし範囲攻撃が居ない場合は火力の高い武器、短射程の武器を配置すると良いでしょう。

~最後に~

今回は以上になります。ムニエールを題材にさせてもらいましたが、わかりやすかったでしょうか。ちょっと理論的な話もいくつか挟んだので座学っぽくなりましたが、実践で知識を活かしてみてください。次回は破壊について詳しく話していくつもりです。

画像作成に使用したもの

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?