アフリカ・ルポの物語

キリマンジャロの豹』・断章

第3章 「アルジェリア独立戦争」とは何だったか

石のモザイク模様の道に雨が降る。 七色の雨傘が花のように舞う。人々が急ぎ足で駆け抜ける。 映画のこの冒頭のシーンは、あまりにも印象的だった。

「シェルブールの雨傘」は、ノルマンディーの港町シェルブールを舞台にしたミュージカルのメロドラマ。映画を見ていない人でも、あの甘美なミシェル・ルグランの音楽はご存じだろう。

愛し合う16歳のジュヌヴィエーヴと20歳のギー。 ジュヌヴィエーヴは、雨傘店を営む母親と二人暮らし。

ある日、アルジェリア戦争の召集令状がギーに舞い込む。

別れを惜しむ二人、だがギーはアルジェリアの戦場へと旅立った。

その後、店の経営を助けてくれた宝石商の男がジュヌヴィエーヴにプロポーズ。その時、彼女はギーの子を宿していた。

戦場のギーからは何の便りもない。「こんなに愛しているのに、なぜ去ってしまったの」と、ジュヌヴィエーヴは嘆く。

やがて戦場で負傷したギーが戻ってきた。 ジュヌヴィエーヴの結婚を知って傷つくが、立ち直り、幼なじみのマドレーヌと一緒になり子供も生まれた。

ある雪のクリスマスイブこと。子連れの若い女性が運転するベンツが、ギーが経営するガソリンスタンドに停まった。 五年ぶり、偶然の再会だった。

「あなた元気」「ああ元気だよ」と言葉を交わして、二人は静かに別れる。

この偶然の出会いと別れのシーンが観客の涙を誘う。

セリフは全部ミュージカルで、フィルムオペラといわれる。 アメリカのミュージカルとは違い、オペラを土台にしたミュージカル、「夢色」という透明感ある赤を基調にしたこの映画は、カンヌ映画祭で絶賛を浴びた。1964年のカンヌ国際映画祭グランプリに輝く。

何よりも、妖精のようなカトリーヌ・ドヌーヴの美しさは、この映画に不可欠だった。

甘美なフィルムオペラ

「鉄のカーテン」の向こうのソ連の艦隊がシェルブール港に寄港した。乗員たちは競って雨傘を買い歩き、町の傘屋からが雨傘が消えた。

ベルリンの壁崩壊や東欧動の兆候がまだなかったころの話だ。

「ソ連艦隊の入港で忘れていた映画のことを思い出した。 すぐそこでも撮影があり、町の人が見に来たよ。本当はここは雨が少ないんだ。撮影では人工の雨を降らせた。でもねえ、あのお堅い鉄のカーテンの向こうでシェルプールがそんなに有名だったなんて感激だったな。映画の力は偉大だと思ったね」と、シェルブール観光協会会長ジャン・ピエール・リウィさんは言った。

ところが、この映画の取材でシェルブールを訪れた私は、映画と現実のギキップに戸惑っていた。「悲恋物語」の舞台というより、軍艦や船がせわしく行き交うの港町ではないか。30年の歳月が町の風情変えたのか。

海は砂ぼこりのせいか、白っぽく見えた。しかもシェルブールは今、原子力発電大国フランスの玄関口として知られるようになった。日本へのプルトニウム輸送の拠点であり、岬の再処理工場行きの核燃料廃棄物を積んだ輸送船がひっきりなしに入っている。

同じノルマンディー近郊でも、オンフルールとかサンマ口のような避暑地の町のほうがはるかに美しく、おしゃれな恋物語の舞台には適している。 それなのにジャック・ドゥミ監督はこの最果ての知られざる港町をあえて選んだ。

「シェルブールに行ったことはなかったが、その地理的位置と可愛らしい名に興味があった。この話を書いたとき、どこにするかは決めていなかった。ルアーブルにと考えたが、気にいらなかった。十月のある日、シェルブールに行った。素晴らしい夕刻だった。町を歩いていると物語がどんどんわいてきたし、店もみつけた。シェルブールが私の心をつかんだのは偶然だが、偶然との出合いで映画を作るのが好きだ」と、生前のドゥミ監督は、映画雑誌のインタビューで語っている。

撮影場所を復元した手作りパンフレットをもって、撮影現場を訪ねた。母親の雨傘店のモデルの家屋は残っていた。しかし店は閉じたまま。「ずっとこうだ。人が住んている気配はあるが、だれがいるのか知らない」と近くの住民はいう。

雪のクリスマスイブ、別れた恋人同士が再会するラストシーンのガソリンスタンドも、駅の近くにあった。経営者は、ルアーブル近くの石油工場で工員をしていたという30歳代の夫婦だった。

「有名な映画のロケ場所とは知らずに買ったわ。もっときれいな町はほかにもあるけど人が冷たい。ここの人は温かいの」と夫人がいった。

「愛らしい町」を舞台にした戦争の悲劇

二人の愛を壊したのは一通の召集令状だった。ギーが従軍したアルジェリア戦争は、フランスが植民地を死守しようとした戦争だった。正義なき戦争に駆り出された苦汁が、負傷したギーのとげとげしい表情から伝わる。ドゥミ監督は同時代のアルジェリア戦争を映画の重要な背景にした。

『ジャック・ドゥミ 夢の根』を書いた映画評論家ジャン・ピエール・ベルトーメさんは、「シェルブールの雨傘」はフランス映画には珍しくアルジェリア戦争に触れている。

「だれもやろうとしないことをやっただけでも、たいしたものだ」と書いている。 フランス人が触れたがらない戦争なのである。

「愛らしい町」を意味するシェルブールは、古くから軍港だった。英仏が奪い合い、ナポレオンが要塞を築く。 第二次世界大戦時にはナチスが占領 連合国軍のノルマンディー上陸作戦の目標になった。 味方の標的にされたのである。

幾多の悲しい記憶をさけて、けなげに生きる 「愛らしい町」シェルブール。それがドゥミの心をとらえ、 美しい歌と夢の色で町を彩った。

ドゥミ監督は、この映画がアルジェリア戦争の背景を強調する批評を嫌った。 戦争の記憶から離れるために作った映画が、戦争の回路に引き込まれて論評されることに、我慢できなかったのだ。

ドゥミ監督夫人で、映画監督のアニェス・ヴァルダさんは、白血病の記録映画にとり続けたが、夫の死で撮影は終わった。

「ジャック・ドゥミの少年時代」試写会場でヴァルダさんが私に語ったドゥミ監督とは、厳しい人物であったようだ。 ヴァルダさんも、感傷とは無縁の言葉で夫をそう回想する。

夫を至近距離でとらえた不思議な映画があった。顔のクローズアップだ。すると皮膚は砂漠になり、髪は森に見えてきました」と彼女は語る。

では、愛について。 「愛は消えていくものなの。 あるのは愛が存在したというあかしよ」。

若い男女の愛の物語に託した映画「シェルブールの雨傘」とは、歴史に翻弄されながらもけなげに生きる人々への、ドゥミ監督の愛の「あかし」だったのか。

出世作「シェルブールの雨傘」から28年、 カトリーヌ・ドヌーヴは今年(1992年)の第15回カンヌ国際映画祭の開会宣言をした。 いま彼女は名実ともにフランス女優の頂点にに立っている。

「シェルブールの雨傘」がカンヌでグランプリを受けたのは1964年。 ドゥミ監督は、映画の構想段階からドヌーヴを主役に考えていた。しかしロジェ・ヴァディム監督と恋仲だった当時20歳のドヌーヴは、ヴァディム監以外の映画出演をためらったという。

(なお、上記の記述は、小生が取材、執筆に加わった『世界シネマの旅 』朝日新聞刊)に掲載した文章を参照した)

私はカトリーヌ・ドヌーヴが審査委員長を務めた第15回カンヌ映画祭を取材したのだか、スクリーンに映しだされた開会宣言のドヌーブのアップを見たとき、あの美貌は衰えていないと思った。 しかし、「シェルブールの雨傘」で見せた若き彼女の危うい美しさ、あれはドゥミ監督の映画がとどめた瞬時の「夢の影」だったと思うのだった。

「シェルブールの雨傘」は私が学生時代に見た映画の中では、一二を競う感動した映画だった。

しかし、この甘美なフィルムオペラの伏線になっている「アルジェリア戦争」の影、アルジェリア戦争とはどんな戦争だったのか、とても気になったのを覚えている。

新聞記者になってからも、気になってたあの映画に連れられるように、私はアルジェリア戦争の跡地を訪ねることになった。

「アルジェリア戦争」とは何だったか

第二章で書いたように、結局、北アフリカのカルタゴ滅亡史が語っていることは、カルタゴの先進性とヨーロッパの後進性以外の何者でもない、とぼくは思うのだ。ヨーロッパが、いかにアフリカや他の近隣世界から文物を奪い、それによって文明という名の張りぼて社会を作ってきたかが了解できる。

そして、ぼくたちの金科玉条ともなっているハイテク社会というものは、こういうヨーロッパが近隣世界を脅かし、屈服させるために精出してきた武器開発のおこぼれにすぎないことを認識すべきではないか。

欧米やソ連の核軍拡のエスカレートの様子を見ていると、彼らが元祖ローマ帝国の落とし子であることを、互いに競い合っているようにしか見えない。

ぼくたちも、残念ながら欧米型軍拡競争に巻き込まれてしまっている。しかし「文は武より結局は優位にあった」ことを、 カルタゴ史ははっきりとぼくたちに告げている。 それが、カルタゴの沈黙のメッセージだ。

南フランスのマルセイユから、ジェット機で地中海をひとまたぎすると、北アフリカの都市アルジェに着く。ちょうどカルタゴのあったチュニジアの隣の国だ。飛行機の下に見える海の色は、しだいにアフリカの色調を増してゆく。

強い太陽の光が波に落ち、海面にギラギラと照りつけている。

砂漠の地平線をたどるようにいつまでもさりなくつづく、あの単調なアラビア音楽の入り混じったリズムが、どこからか聞こえてきそうな気がする。その音を聴きながら、砂糖をいっぱい溶かしたこの土地の茶でも飲めば、暑さも忘れることができるのだろう。

アルジェは、坂の町といわれるように、海岸線から急な斜面の丘陵が広がっている。町のどこからでも美しい地中海を見下ろすことができる。 アルジェとは、「白い町」という意味だが、たしかに地中海は強い陽光のために白っぽく輝いて見えているるし、町のモスクや住宅も白壁の「カサブランカ」(白い家)が多い。

この中に、殖民地時代のフランス人が建てた風の作りのアパルトマンが点在する。国営ホテル、エル・オラシーからの眺めは、ほんとうに晴らしかった。石油や天然ガスが出てくる前のアルの魅力は、この美しく、太陽がいっぱいの北アフリカの自然にあったのだ。

アルジェリア生まれの作家アルベール・カミュが愛した海と太陽の国、『異邦人』の主人公、フランス人のムルソーは、現地人殺害の動機の一切を否定する。行為の因果関係に論理の道筋をつけようとする西欧のあらゆる心理学を拒否するのだ。「太陽のせいだ」とムルソーは、裁判官に対し無造作に答える

この「不条理」は、ここへ来ると平易に受け入れられる気がした。

こことロッパの文化的断絶の甚だしさは、想像を絶するほどなのである。それはもうあたりの空気の中に漂っている。

ぼくの先入観では、ここはサハラ砂漠と石油の国であった。日本人にとっては、流行歌「カスパの女」でおなじみで、「ここは 地の果てアルジェリア」なのだ。

実は、ここは地の果てと歌に歌われたアルジェリアに一度、行ってみたいという邪な動機がぼくに存在しなかったというと嘘になる。

この歌の背景は、ソフィー・マルソーの映画「サーガン」やダニエル・シュミット監督の「ヘカテ」などに描かれたのと同じ、19世紀から今世紀初めのアルジェリアだ。

当時、フランスは北アフリカ一帯を民地化したが、その侵略戦争遂行のためのに、外国から雇い兵が駆り集められた。

あの「外人部隊」である。カスパというのは、アルジェ市内にある貧民街のことだが、当時、雇い兵や植民外国人を慰める女たちの街だった。

白亜の大理石の邸宅で繰り広げられる熱帯夜の恋、棕櫚の葉擦れの音に、女たちの汗ばんだサテンのドレスが鳴るエロスのの世界を描いたのは、スイスの新鋭ダニエル・シュミット監督である。

映画の世界で、アルジェはいまだにエキゾチシズムのロマンに満ちているようだ。というのもやっぱりぼくためには、忘れがたいあのモノクロ映像があるからだろう。

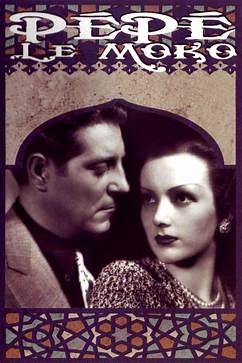

ジャン・ギャバン主役の「望郷」(ペペル モコ)。首都アルジェの空港についたとき、ぼくはまず港を見に行った。太陽をさんさんと浴びながら、ならずものだったペペは、この港で死ぬ。船で去っていく女の名を呼ぶペペの声は、汽笛と波の音にかき消される。

このうえなく美しく、明るい海と太陽の風景の中で、人間が作ったあの映画の暗さは何を意味するか。

花の都パリで人生をドロップアウトしたならず者の男たちや外地の戦争の雇い兵たちは、「ここは地の果て」のエキゾチシズムに魅せられて、北アフリカへと流れていくというパターンだ。男たちは、この町に、どんな人生の夢を見たのだろうか。

それは絶対自由の幻だったのか?

この映画は戦前の日本でも公開され、評判を呼んだえいがだったが、そうした異邦人たちの身勝手なエキゾチシズムをよそに、アルジェリアは、アフリカVS西欧の植民地戦争に決着をつけた。

それがアルジェリア解放戦争の物語の本質だった。

のポスター(The movie Databace)、ジャン・ギャバン主役のこの映画は、戦前の日本でも大ヒットした

貧民窟に宿った「豹」

アルジェリア独立戦争は激烈だった。1962年、アルジェリアはフランス植民地からやっと独立したのだ。

それまで、ベトナムなどインドシナ半島の植民地独立のほか、同じ北アフリカのマグレブ諸国のチュニジア、モロッコの独立を次々に許したフランスが、最後の植民地として死守しようとしたところだ。

FLN(アルジェリア民族解放戦線)と8年間にも及激しい戦闘がつづき、 アルジェリア側の死者は、国民の1割以上の、百数十万人にのぼったといわれる。 西欧中心のヒューマニズムやマルクス主義を含む社会主義イデオロギーの 矛盾が、あますところなく暴露された闘いでもあった。

とりわけ、1956年に成立したフランスのギ・モレ社会党政権は、FLNに対して、強硬な弾圧を行なったことで有名だ。マッシュ特別部隊というパラシュート部隊を送り込んで、 FLN闘士に対するテロや拷問を繰り返した。 宗主国によるこのすさまじい弾圧ぶりは、その主体が右翼ではなく、いちおうは革新政権の政府であったこともからみ、自由、平等、博愛をうたう共和国フランスの汚点として、歴史から忘れられることはないだろう。

アルジェ市内にある革命記念博物館には、「アルジェの戦い」で仏軍当局が行なった蛮行の数々が、イラストや実物によって展示されている。

また、「カスパの女」で歌われ、映画「望郷」にも出てくるカスパは、FLN闘士の格好のアジトになっていた。

カスバは、フランスの植民者が町の中央を占拠したあと、フランス人と”現地人を隔離するために設けた特別区域になった。もともと城砦を意味するカスバは、ここでは現地人を中に閉じ込めるためのものになった。

1キロ平方の居住区に10万人もの現地アルジェリア人が住んでいた。いや、住まわされていた。貧民窟、暗黒街、色町に代表される、カスパの退廃的イメージは、こうして作られたのだ。

アルジェの街中の急な丘の斜面に、カスパの白い城壁がへばりついている。その足下は、青い地中海だ。 中は、湿気が多く、狭く、曲がりくねった路地が、迷路のようにつづく。壁は漆喰で、住居はホラ穴のようだ。ここの地で迷ったら、まずもとの場所へは戻れないだろう。

中庭のような広場が、ところどころにあって、野菜、菓子、衣類、アイスクリームなどの屋台が並んでいる。子供たちが、屋台にたかっている。質素な身なりで、靴やサンダルなどを履いている子はほとんどいない。 裸足である。 それでも、汚れた漆喰の壁とほの暗い君のせいか、子供たちの目に鮮やかに感じられるほどだ。

目ざとく外国人を見つけると、子供たちが金をせびりに来る。 カメラを向けると、ニコニコ笑ってモデルになってくれるが、そのあとすぐに手を出して小銭をくれという。渡すとすぐに、アイスクリーム屋台へ走ってゆく

白い布で顔を隠した年配の女性が、用心深く家の中から顔をのぞかせるが、 エトランジェと見ると、あわてて引っ込んでしまう。 昔ながらの、戒心に満ちたカスパの断面を見る思いだ。

植民地時代なら、さしずめペペのような流れ者たちが、この狭い路地を徘徊していたことだろう。昼間は大人の男の姿をあまり見ることはできない。 いまは社会主義のお国柄、みんな労働者として、会社や工場に出て働いているからだ。

白壁に閉ざされた空が、建物の間からときどき顔を出し、芝居のスポットライトのように熱い光が、頭上にそそぐ。しかし カスパの町の大半は、依然として闇の世界を思わすように、暗い。

1メートルあるかないかの狭い道は、えんえん何キロにもわたって曲がりくねったあげ地中海へと注ぐ。

この隠れ家のようなカスパの地形こそ、解放戦争を物心両面から支えた拠点だった。 フランス軍に追われ、行き場をなくしたFLNの闘士を、住民と女たちが助け、まもった。

戦争末期には、このカスバで激しい戦闘があった。フランス軍の手で虐殺された住民や戦士の血が、階段の細道を通り川のように流れ、眼下の地中海は赤く染まったと伝えられる。

カスバの真ん中あたりに、解放の英雄、アリ・ラ・ポワントのモニュメントがあった。

戦争の中で、最も激しくドラマチックな戦闘は、「アルジェの戦い」 と呼ばれる戦闘だった。これは、テロリストたちのグループが、アルジェ市内のヨーロッパ人居住区に、爆弾を仕掛けたことに端を発した。このころアルジェリアの治安は、警察から軍へ移管されていた。ヨーロッパの植民者は、町を歩くときはピストルが欠かせなくなり、いつ何時、後ろからズドンと一発撃たれるかわからなかった。

アルジェリア市長会連合の総裁で、札付きの過激派右翼、 第一次世界大戦のフランス軍戦士として知られたアメデュ・フォジュが暗殺された。 そのフロジュの暗殺者がアリだことは、じつはアリの死後にわかった。

フロジェの死に激怒したフランス軍は、マッシュ特別攻撃隊の部隊4600人を送りこみ、アルジェリア戦争をぬきさしならない泥沼へと導いていった。

アリは、教育もなく、カスパのチンピラとしてチューインガムを売り、町でパンを張っていた。やがていっぱしのヤクザになり、淫売屋の主人としカスパの顔役におさまるが、警察につかまり、獄中でFLNの闘士と知り合って、革命家に変身した。

彼は、アルジリア解放に人生を賭けるために脱獄し、フランス軍に恐れられる闘士になった。 アリはチンピラ時代から、体に入れ墨を入れていた。胸に「進め。さもなくば死だ」と文字を彫り、足に「かく人生を終わる」と。アリの体には、あのアフリカの豹が宿っていたのだろうか。アリにとって、革命は理屈でなく、情熱であった。

モニュメントは、闘士アリが、フランス軍パラシュート部隊の手でアジごと爆破され殺された場所にあった。すさまじい破壊の跡も、そのままだ。弱冠26歳のアリの死によって、フランス軍は「アルジェの戦い」に勝った、と狂喜した。 実際「アルジェの戦い」は、アリの死によって事実上終結する。碑には、「解放戦争の英雄ここに眠る」と書いてあ

った。

真新しい大理石のアリの記念碑は、カスバのそそり立つ壁面から洩れ落ちてくる太陽の光を浴びて、白く輝いていた。その輝きが暗い路地裏に反射して、土の上にまだらな絵模様を落としている。

その上には、三日月と星のマークを象ったアルジェリア国旗が、 ひるがえっていた。

このアルジェリア国旗は、1926年パリで結成された反仏の政治結社「北アフリカの星」のシンボルマークでもあった。それが、戦時下の1958年、カイロで樹立されたアルジェリア共和国臨時政府によって、国旗として採用されたものだ。

モニュメントの前にたたずんでいると、子供たちが、いっぱい集まってきた。いろいろ説明してくれるのだが、現地語なのでわからない。 ただ、子供たちがは胸を張って話していることだけはわかった。きっと、カスバ出身の闘士アリは、子供たちの誇りにもなっているのだろう。

先にもいったように、アルジェリア革命の中でカスパが果たした役割は、大きい。 それは、社会主義というイデオロギー以上のものだ。 しかし、歴史家はこの問題を軽視してきた。 カスバの混沌が生んだ革命エネルギーと役割に対する正当な認識は、アルジェリア革命を単純な社会主義イデオロギーとして捉えるとらえることを拒否している。

イギリス人ジャーナリスト、アリスティア・ホーンの「A Savage war of Peace」 (野蛮なる戦争) は、この問題に大きくスポットを当てている。 ここは、アルジェリア戦争史が西欧の近代的思想の否定によって、かなり内省的に位置づけられていることに注目した。とりわけ、解放戦線を支えた思想がマルクス=レーニン主義ではなく、もっと土着のナショナリズムであったとする視点だ。 彼は「マルキストの物質主義は、FLNの美学にとって、少なくとも、よそものであった」と述べている。

しかしぼくが実際にそこで見たものは、ナショナリズムというような西吹流の耳ざわりのいい主義でもない。近代的な国家というよりは、もっと奥深い土着、踏みにじられた共同体や家族 友人への愛と表現できるような交錯した感情の噴出するカオスの様なのだった。

このことを考えているうちに、ぼくは、サルトルとカミュの実存主義論争を思い出した。

「カミュVSサルトル」の実存主義哲学論争の意味

ここで、「カミVSサルトルの実存主義論争について触れておきたい。論争で展開されていたアルジェリア出身でノーベル文学賞作家のアルベール・カミュの思想の背景には、アフリカ的で非物質的なものが、わかちがたくあると思うからだ。論争のあった1950年代には、アフリカ殖民地はほとんど問題にされることはなかった。論理とイデオロギー的な整合性が優先されていた時代なので、カミュの感覚的な表現は、むしろ反動的なものとみなされ、サルトルの理論と実践的弁証法が、時代の正義を代弁したように見えていた。

しかしカミュの発言、ひいてはアフリカ的なるものに対し、サルトルはまったく無理解だったことに、いまぼくは思い当たっている。

アルジェリア戦争よりすこし前に行なわれたこの論争は、西欧とアフリカの不毛の関係を象徴するかのようだった。

そしていま、ぼくはカミュの「太陽のせいだ」というひと言の中に、全世界を彩る爆発的な輝きを感じている。 アフリカは、その輝きの中にある。

地中海をひとつへだてただけの二つの世界にある著しい断絶、フランス人でありながら、北アフリカの植民地アルジェリアで生まれたアルベール・カミュは、「不条理」という言葉で、これを表現した。

1952年、この論争は、サルトルの主宰する『レ・タン・モデルヌ』誌を舞台に巻き起こった。

52年といえば、アルジェリア独立戦争より前のことだ。

論争は、カミュの著作『反抗的人間』に対するサルトルのかなり侮蔑的な批判のスタイルをカミュが糾弾するというかたちでスタートした。

たしかに、『レタン・モデルヌ゙』のカミュ批判は、フェアではないという印象はある。

どう見てもカミュへの攻撃者はサルトルに違いないのだが、これが、なぜか、ペンネームになっているのである。要するに、覆面したサルトルが、西欧コミュニズムのありかたを批判したカミュを転向者ないしは反共の陣営に加わった裏切者として、論じているのだ。

カミュは、これを根拠のない濡れ衣だといい、サルトルこそ、こそこそしてなぜ実名で書かないのだと反駁を加えた。

論争はかなり感情的なレベルにまで上りつめていった。

しかしこの論争の背景には、言語による意味規定の表面の骨格から確実に滑り落ちているアフリカの非物質世界が存在している。しかもそれが、カミュの論理と感性、発想を支える骨肉になっているのだ。

カミュは、コミュニズムが神なきあとのヨーロッパに樹立された「神の代理人」と、否定的んきとらえる。スターリニズムに象徴される抑圧の体制はなぜ生まれたか、ソ連の収容所はなぜ実在するに至ったか、を問う。革命の正義はコミュニズムだけの独占物ではない。

サルトルは、カミュの反理性主義に対して猛然と異を唱えた。目的をもって歴史に参加することが肝要だ。コミュニズムが万全の体制ではないとしても、「君はそれを批判するに値するように人生を生きているか」と、カミュを攻撃した。

しかし、一方でサルトルはアフリカ的なるものに対して、微妙なコンプレックスを持っていた。

それが無意識下に現われたのがカミュとの紛争であり、意識化された場合に、黒人世界に対する過剰な感情移入となって現われたのである。

その一例が、「黒いオルフェ」の記述だった。

「今度は、黒い松明が世界を照らし出す番だ。われわれ白人の頭はもはや風前の灯にすぎない。......われわれの白さは、皮膚呼吸を妨げる蒼白い奇妙なニスであり、肘との擦れ白い肌であるかに思われる。 もし万一それを取り除くことができるなら、その下に人間の真の肉体が見られるのではあるまいか。われわれは、自分らこそこの世界にとって本質的なものであり、世界の収穫を司る太陽、潮の干を支配する月であると思いこんでいた。ところが今やわれわれは、この世界に棲息するにすぎない。いや、獣ですらない。······ある

ただ、われわれの大陸を裁く、野性の自由な眼差しだ」 (「黒いオルフ」鈴木道彦・海老坂武訳)

サルトルの意識の中には、アフリカ大陸をしてきた西欧白人社会告発へのうちひしがれた責任感がを感じる。それは、現代の知識人のポーズだ。 しかし、そのうしろめたさとは、しせんアフリカ世界を白人世界のアンチテーゼと見る視点しか用意しない。

サルトルは、アフリカを理解しようとしたのではなく、西欧が行なってきたアフリカへの蛮行に対する贖罪として、アフリカ人の留保されつづけてきた人間的諸権利の代弁者というポーズをとったにすぎなかったのだ。

サルトルは、アフリカを自身の弁証法という名の枠の中に組み込んでとくとくとしているようにみえる。彼の弁証法によれば、正のテーゼは、あいかわらぬ西欧であり、そのアンチ・テーゼがアフリカで、両者の統合によって、新しい人間社会のユートピアを指向するというものだ。

そのような、西欧の衰弱を救うパワーとしてのアフリカという位置づけは、アフリカを異文化を「従」とみなす西欧的偏見から、そう出てはいない。

このアフリカへの楽観的ともいうべき態度は、黒人=ニグを、白人社会の圧された階級と同一視したあげく、被抑圧者同士の連帯をうたうあたりに、遺憾なく発揮されている。

いわく、「世界の基盤も揺らぐばかりの激しさで、ニグロの悲痛な叫びを発することーーを可能ならしめている歴史的機会を祝福しようではないか」。

こうしたサルトルのアフリカのとらえかたは、マルチニック島の出身者で

アルジェリア解放戦争に身をじて死んだフランツ・ファノンの痛烈な反撃をく有名だ。

ファノンは、黒人に裁かれ、告発されることを楽しんでいるかのように感情移入するサルトルに、強者の匂いをかぎつけている。

それは、黒人のセックスの強さという神話におののきつつ、黒人に刺し貫かれたいと心の奥で願望している白人の女の心理と同じマゾヒズムなのだ。 しかも、そのマゾヒズムは、強者のそれにすぎないと、ファノンはいうのだ。「『黒いオルフェ』でサルトルは、黒人の意志を完全に打ち砕いた」と。

そのいっぽうで、カミュを攻撃するサルトルは、意志的かつ 攻撃的で、サディスティックだ。しかも完璧なほどに論理的でもある。これに対してカミュは、感覚的であり、ときに、感情的だ。どう見ても論争は、噛み合っていない。なぜ噛み合わないかといえば、両者がものを考える発想の基盤の間に、深い断絶があるからだ。

この断絶を作っているものこそ、カミュのアフリカ的風土と密接な関係があったろう。それは、地中海と太陽とカスパのでいい世界である。

論理を無視して白く輝く万物の生命にとって、人間などという存在はもののかずではない。そこでは、砂漠も生きているのだ。

「アフリカ革命」の魂

ここで、アルジェリア革命の本質と意味を、もっと考えてみたい。

なぜそうするかというと、西欧的な社会主義のイデオロギーをもってしてはわからない、アフリカにおけるアルジェリア革命のはるかな現実と美学を知ることができるかもしれないからだ。

西欧に骨ガラミのとりこにされているぼくたちにとっては、これを知ることは、ほんとうの「変革」なのだ。

FLNは、マルクス主義と一線を画していた。意識的に、一線を画したかどうかは別として、もっと土着的だった。

1936年の段階では、まだコミュニスト党は存在していないことを、命家フェルハト・アバスは語っている。

1960年に臨時政府がカイロで樹立され、FLNは革命を遂行していたから、革命の定義にかなっていたものの、その主体が、 コミュニストなのか、社会主義者なのかは、よくわからなかった。

FLNは、58年にモスクワと北京に特使を派遣たが、モスクワには冷たくあしらわれた。北京のほうは、20億フランの軍事援助を約束している。

当時は、すでに、フランス共産党の支部として、PCA(アルジェリア共産党)が存在していたが、党は、アルジェリア人労働者とフランス人労働者の双方を支持するという矛盾を犯していた。 しかも、数のうえでは都市のフランス労働者のほうがは、圧倒的に多かった。モスクワは、FLNではなくこちらのPCAを支持した。

しかも、クレムリンは、FLNの武力革命を、左翼と批判した。これによって、アルジェリア革命の性格は、ナショナリズムへいっそう強めたといわれる。

ここに至ってカストロやレジス・ドプレは、「前衛なき革命は存在しない。 さらに、前衛は、マルクス・レーニン主義党である必要もない」と宣言した。だが、無理矢理にFLN「前」と位置づける必要はない。

むしろ、FLNは、フランスのナチ・レジスタンス運動の影響を強く受けていたといわれる。

ユーゴスラビアのチトーの方法も、影響を与えている。特に、 中央集権を否定する自主管理の思想は、アルジェリア革命にも導入された。

与えている。

初代ペンベラ大統領が採用した自主管理農業がそうだ。また、1941年から45年にかけて、ナチに対して行なったユーゴのバルチの方法が、アルジェリア戦争のスタイルに現われている。

ともかく自力更生をうたい、外国の干渉を排除するアルジェリア革命は、モスクワ指導型の革命から大きく逸脱していた。

アバスは、戦争末期になって、フランスのコミュニストにこういった。

「ヨーロッパのコミュニストは人民にパンを与える。 それはいい。しかし、人は、パンのみに生きるにあらず」。

また、FLNのある幹部は、アメリカ人ジャーナリストに対して、「われわれは、コミュニストではない。しかし、一部の人間にしか利益をもたらさないような、ブルジョア資本主義のために戦ったり、死んだりもしない」とも語った。

FLNの戦闘は、ノン・イデオロギーという点では、きわめて愛国的であり、レジスタンのもつ本来の先鋭さを持っていた。そうした抵抗の不屈さ、という意味では、カミュ的世界を具現していたのだろう。

また、この戦争の英雄は、ならず者のアリであったり、ベンベラ、ブーメディエンらの勇者たちである。彼らは、砂漠を飛行中に敵軍に連れ去られたり、 脱獄したり、無血のクーデタ実行したりの武勇伝にことかかない。

しかし、インドシナのホー・チ・ミン、キューバのカストロ、中国の毛東、朝鮮の金日といったもろもろの第三世界の革命に君臨し、世界的に名のあるカリスマ的指導者や思想家は、アルジェリア革命戦争の中からは出ていない。 このことも、アルジェリア革命のアフリカ的特性を浮き彫

りにする。

アルジェリアとは、ナチズムを経験した西合理主義やヒューマニズムが、ふたたび決定的な挫折を強いられたところだった。

フランス人が、「戦後」というとき、しばしばこのアルジェリア戦争後を指している。 フランスの若者たちは、アメリカ青年がベトナム戦争を語るときのように、アルジェリア戦争を語る。

フィルムオペラといわれたいわれた映画「シャルブールの雨傘」がフランスの大ヒットした理由には、こうした歴史的背景がある。

フランス人たちは、深い内省とともにアルジェリア戦争を語ることを知っている。

戦争は原爆以外はなんでも使ったというほど、フランスにとってきたない戦争だったのだ。 アルジェリア体験を通じて、ヨーロッパは、自己中心の思考から醒め、他世界の存在相対化する必要に迫られた。

中国、ベトナム革命につづくアルジェリア革命は、第三世界の三大革命と呼ばれている。モスクワや先進国の党に従属せず、独自の内部条件と力量によって自主革命を行なうべきとする理論が明確に現われるのは、アルジェリア革命後だ。 アルジェリア独立に前後して、多くのアフリカ諸国は相次いで、独立を果たすが、その多くが、 自主独立、民族自決の道を歩むことになる。

第三世界の革命は、反資本主義、ソ連離れ、非同盟という共通性をもつに った。 アルジェリア革命の本質を、「アフリカの魂」という表現に置き換えるならば、例えば、タンザニアの二エレレ大統領が、アフリカの大家族制度に基礎をおいた共同体をアフリカ独自の農業とする社会主義建設につなげたことに似ている。

二エレレ大統領の思想は、「われわれは、民主主義を教えられる必

要もなければ、社会主義に改宗する必要もない。この二つは、われわれ自身の過去と伝統社会に固有のものであるから」(土屋哲『近代化とアフリカ』)、ということだ。

そしてさらにいえることは、この革命の背後には、広大なサハラ砂漠を持つアフリカ世界が横たわっていることだ。それは、敏捷でしなやかな生命力の世界である。 固く、冷え冷えした理性の世界のできごが、革命ではないのだ。怒り、憎悪、愛、美意識、破壊への衝動、歴史を抹殺する企みに対する 正義感が屈折した暴力と 共同体への忠誠、アイデンティティの希求・・・・・・植民地を通過することによって蓄積されたそうしたさまざまな感情のコンプレックスが、革命の源泉なのだ。

それらの、感情の総和が、やがては上着の正義というアフリカ革命の魂を形成したのだ。

アルジェリア革命が、指導者の個性をまったくといっていいほどひきずっていないのは、そうした理由からだろう。

革命後、硬直した官僚主義がネック

アルジェに滞在しての、第一印象は、食べ物や生活必需品が乏しいことだった。 アフリカ大陸を覆っている飢餓からは脱しているとはいえ、国民の生活水準は、まだポーダーラインすれすれにあるのだろう。 その意味で、この国のモノ不足や官僚組織の非能率とい欠点が露呈していた。地中海を一跨ぎの近隣なのに、豊かなヨーロッパと貧しさのアフリカ、この極端な格差をまざまざと見せつけられる。

アフリカ取材の旅では、エールフランスのアルジェ勤務の佐々木彬氏夫妻にお世話になり、車でありこち連れて行ってもらった。スーパーマーケットの陳列棚には食品や日用品はなく、サンダルが山のように積んであり、やっと見つけた野菜売り場のほうれん草には、雑草が混じっていた。「モノが売り出されたら黒山のひとだかりです。サンダルルを食えっていうことですかね」と夫妻は苦笑した。しかし「食べ物を求めてマーケットを渡り歩く、これがアルジェの日常なのです」と。

毎日、毎日の食料探しは大変、パリへ出かけて日用品や食料を買いだめして、ここへ戻ってくる生活ということだった。

私は国立のホテルに宿泊したが、ろくな食事はなく、ジャガイモのフリットばかり食べていた。

失業者はいない建前なのに、役所の前には若い男たちがたむろしており、彼らは失業者にみえた。

また硬直した官僚制度の弊害も知った。私も取材ビザをめぐってその被害を受けた。取材に必要なビザは東京のアルジェリア大使館で取り、スタンプも押してあるのに、これを現地で役所で見せると、「このビザは日本製で有効ではない。従って記者の取材行動をしてはならない」と命じられ、日本大使館に連絡すると担当の方がホテルまで来てくれ、「絶対に外出しないよう」ホテル内に足止めされた。

日本のアルジェリア大使館とも連絡をとってもらったが埒は明かず、取材ビザを取り直すよう指示された。仕方なくパリへ行き、日本大使館の計らいでパリのアルジェリア大使館で取材ビザの再取得したのを覚えている。

パリで再取得した取材ビザをアルジェリア当局の役所に見せると、ようやく取材許可がおりたが、私の取材ビザが珍しかったのか、大勢の役人たちがそれを見に来たのには驚いた。ここでは外国人の取材というシステムが存在しなかったのかもしれない。

その夜、日本大使館の担当者の方が、自宅の食事に招いてくれ、夫人の手料理のご馳走になり、アルジェリアの内情や苦労話をいろいろ話をかせて頂いた。ここで捕まったりすると北朝鮮の監獄へ送られることがあるという話があります」ということで、取材には特に注意を払った。

ちなみに、当時の北アフリカ諸国は、隣接国同士が西欧圏、ソ連圏に分かれていて、アルジェリア、チュニジア、リビア、モロッコなどの隣接国へ行くのに国境を超えることは不可能だった。

旧宗主国の首都のパリ等を拠点にして、パリ→アルジェ、パリ→チュニスパリ→カサブランカ、パリ→ダカール という風にジグザグに航空機を乗り継ぐ必要があった。

しかし、植民地の後遺症、解放戦争と革命の後遺症、クーデターの後遺症と、あたシンドロームをひきずりながらも、 アルジェリアは、前へと自分の足で歩みを進めているように見えた。そこにあるのは、アフリカの生命力だろう。アルジェリアを思うとき、ぼくは、熱砂のサハラ砂漠をゆっくりと横切ってゆく、巨大な豹を想像する。

この章で垣間見てきたように、アフリカは、古代から近代、現代に至るまで、様々な手段で知欧に踏みにじられてきた。その足跡をたどり、それを知れば知るほど、筆舌につくしがたいとの思いを強くする。 これだけの歴史をかかえて、よくも今日があるものだという感慨を抱く。

滅ぼされることなくいまに残ったものは、非物質的なアフリカの奥深い生命力やエスティクスであった。

北アフリカ、マグレブの夕日はことのほか美しい。マグレブとは「夕日の美しい場所」という意味だ。

アフリカの闇のような歴史の中から、キラキラと浮かび上がってくるものがある。アフリカの落日はなぜあんなに美しいのか。その謎が、だんだん解けていくようような気がした。

次回は第4章 「アフリカの知の輝き」の特集です。新人類の大学「ミュータン大学の試み」「セネガルの詩人、サンゴール大統領インタビュー」を掲載します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?