映画「オッペンハイマー」考 [1]

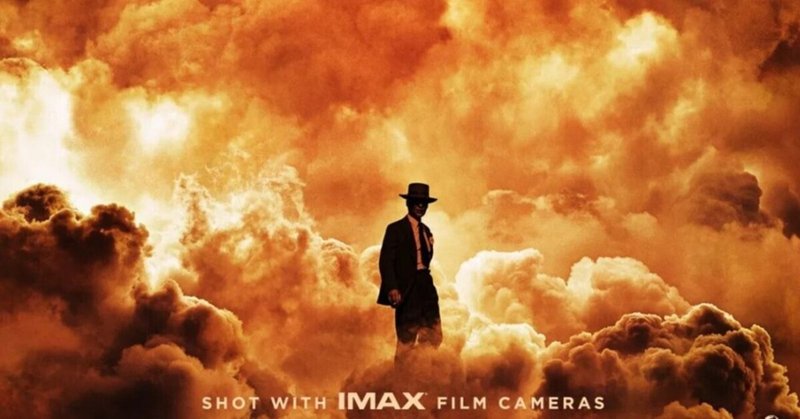

クリストファー・ノーラン監督のアカデミー賞話題作の映画「オッペンハイマー」を見た。冒頭のショット写真は核分裂で 赤く燃え上がる火球の真ん中に立つオッペンハイマー(キリアン・マーフィー)。(SHOT WITH IMAX FILM CAMERAS 作製)

何故の業火なのか。冒頭から大音響の核分裂原子爆弾実験シーンが続く。核分裂が引き起こす熱量を浴びて炎上する巨大な火球体が大気中に渦巻き、上昇してゆく。映画に出てく人物が「この音は心臓によくない」とつぶやくシーンがあり、思わず苦笑した。確かに心臓には良くない大音響だ。広島原爆を描いた映画や広島で目撃されている原爆投下時のキノコ雲と同じものが、スクリーンの中で荒れ狂っていた。しかし既視感があった。広島や長崎で起こったのは、これだったと私は気づいたのだ。息がつまり、眩暈と尿意を催したのを覚えている。この映画では、核分裂は赤色、核融合はモノクロで表現されている。

欧米の物理学会で天才の名をほしいままにしたオッペンハイマーだが、核分裂エネルギーを使う新型爆弾の発明は「人類の滅亡」に手を貸すことの意味を、他の誰よりもよく理解していた。映画中にときどき登場してくるアインシュタイン(トム・コンティ)とオッペンハイマーが談笑するシーンがある。ユダヤ人のアインシュタインは、大統領ルースベルトに原爆開発を進言し、オッペンハイマーは、原爆実験のマンハッタン秘密計画のリーダーとして関与し、自分たちが発見した量子物理学理論が人類を死と破滅へ導く兵器の原理になっていることを熟知している。二人の天才科学者の静かな談笑の中に、胸中にしまい込んだ悪魔的な罪の意識を互いに共有する雰囲気が漂っていたが、これはノーラン監督の計算だったのだろうか。さすが難解な映画監督ノーラン作品の秘めた仕業と思った。

ヒトラーのナチスドイツや宣戦布告なき真珠湾奇襲に及んだ日本帝国との戦争に勝つ為に、原爆開発の「マンハッタン秘密計画」実行を指示した米国大統領ルーズベルト、彼の急死で大統領職を引き継ぎ、実際に広島、長崎への原爆投下を命令した大統領トルーマン、さらに原爆開発を支持した英国首相チャーチル、マンハッタン計画を推進したアメリカ軍人幹部の人々より、はるかに原爆の怖さを知っていたのは、この秘密計画を成功に導いたオッペンハイマーであったことに変わりはない。

悪魔の計画に動員された政治家、軍人、科学者の目標はナチスを倒すことで、人々の憎しみの全エネルギーはナチスに向かっていた。時の悪魔はナチスだったのだ。そのナチスと同盟枢軸を結んで第二次世界大戦に参戦し、中国大陸から東南アジアを侵略し、宣戦布告なしにハワイの真珠湾を奇襲攻撃したた日本も、悪魔の仲間の国として、憎しみの対象になっていた。

ユダヤ人ルーツの持った天才物理学者

ユダヤ系アメリカ人のオッペンハイマーは、心の底からナチスを憎んでいた。彼の父親はドイツ生まれのユダヤ系アメリカ人だったので、オッペンハイマーもドイツの大学で理論物理学の博士号を取得している。しかし第二次世界大戦が始まり、ナチスのユダヤ人迫害から逃れる人々の米国移住を支援する活動をしていた。

人類を滅ぼすかもしれない兵器開発だが、それはナチスに勝つためだ。

その揺るぎない信念のもとで、彼はマンハッタン秘密計画を果敢に遂行していた。

インターネット新聞「 COURRiER Japon」に、「マンハッタン計画を支えたユダヤ人物理学者たち」という特集記事があり、ドイツの新聞「フランクフルターアルゲマイネ」は「米国が最初に原爆を開発できたのは、ナチスがユダヤ人を迫害したから」という記事を書いている。

こうした記事から伺えるのは、第二次世界大戦の終末期には、アメリカとナチスのドイツが熾烈な原爆開発競争をしていた様子が伺える。また上記の「 COURIER Japon」には、長崎に投下された原爆投下時のキノコ雲の写真を指差し、得意顔にも見えるオッペンハイマーと彼の話を聞く、原爆開発推進した米軍ニコルズ准将、政府原爆報告書を書いたH.D.スマイス教授の姿が見える。以下を参照

独紙が考察、米国が最初に原爆を開発できたのは「ナチスがユダヤ人を迫害した」から? | クーリエ・ジャポン (courrier.jp)

長崎に原爆が投下されてから1週間後に日本はポツダム宣言を受諾して無条件降伏した。広島、長崎の原爆投下が日本敗戦を早めたとアメリカ世論は歓喜し、戦争が長引けば失われたに違いない多くのアメリカ人の命の救世主して、マンハッタン計画を指導したオッペンハイマーは原爆の父として一躍、米国のヒーローになった。広島、長崎原爆投下前の5月、敗色を濃くしたヒトラーは自殺しドイツは降伏していたからだ。

このドイツ降伏をロシアなどの国は今でも戦勝記念日として祝っている。つい最近も、ウクライナ戦争を仕掛けてウクライナ侵略戦争を続けるロシアは、対ナチス戦勝記念日パレードを盛大に行い、ウクライナ戦争勝利の決意を世界に見せつけているが、ここでプーチン大統領が核兵器使用」をチラつかせていることは見逃せない。隣国の手下ベラルーシにも戦術核軍備の配備を行ってウクライナ国民を脅かしている。

核兵器使用に懲りない面々がこの地上の国々に次々と沸いてきている。これは「神の技」に非ず、欲にまみれた生身の人間による人間に対する業火として、現代の戦争でも使われる危険は高まっている。

投下後、深い苦悩に苛まれたオッペンハイマー

やがて広島、長崎の被爆地の惨状を知らされたオッペンハイマーの胸中には、彼を取り巻く周囲の人々の誰もがわからない深い苦悩がよぎるようになっていった。生物学者の妻(エミリー・ブラント)とのコミュニケーションもうまくゆかなくなった。自分が創造した兵器が人類を滅ぼすのではないか、神の手から火を盗んで罰を受けたプロメティスのように、自分も神の罰をうけるのではないかという呵責に苛まれるようになった。やはり、原子力エネルギーとは、宇宙万物を創造した神の技の領域に封じ込めておくべきだったのではないか。

「憎むべきナチス」との戦争勝利のためとはいえ、それを取り出しやがては人類滅亡の為に使うやましさ、その原罪意識に打ちのめされる。

かれは原爆より遥かに強力な水爆の開発計画に反対する。ちなみに、戦後間もなくビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験で被曝した焼津のマグロ漁船乗組員の久保山愛吉さんが被曝後遺症で死亡した事件が、この映画には出てくる。ビキニ環礁の水爆実験で、焼津まぐろ漁船被曝事件は、大多数のアメリカ人も世界の人々も、日本人ですら知らない世代は大勢いるはずだ。ノーラン監督が視野をここまで広げた点は評価したい。

しかしこの映画には、普通の市民が住む町の上で炸裂して悪魔の核分裂、広島、長崎の悲惨に関する出来事、熱で溶けた膨大な死者、放射能障害、癌などで苦しんだ人々の記述がまるで少ない。

原爆投下の第一候補地は京都だったが、陸軍長官スティムソンが「京都には日本の古都で文化財が多いので避けたほうがいい」と大統領に直訴するシーンがある。このスティムソン発言の真偽を調べたことがあるが、「京都には進歩的な知識人が多数住んでいるので避けよ」との発言だったことを知った。スティムソンは日本帝国を嫌悪しており、すでにアメリカが戦勝した時のことを考えていたのではないかと思った。

原爆成功で歓喜する人々の反対側の敵地に住んでいて、原爆の犠牲者となり、人生を苦しみ抜いた人々への慰霊と鎮魂の心がないと感じる。

それだけではない。ナチスはすでに降伏していた。残った日本は原爆投下の前に、度重なるB29戦闘爆撃機編隊による東京大空襲など各都市への空爆被害を受け、疲弊しきっていた。空からの爆撃を軽視し、海軍の「大艦巨砲主義」という間違った軍事戦略のもと、日本が総力を挙げて建造した「戦艦大和」は戦闘出陣前に米軍に位置を探知されて急襲され、あえなく撃沈されてしまった。

物量、兵力とも消耗した日本は、徴兵されて戦地には行かなかった家庭の主婦や女子学生が動員され、竹やりで米軍と戦う兵力準備までしていたのである。

日本は原爆投下されなくても、勝ち目はなかった。そのことは拙著『真珠湾の真実』(平凡社新書)で明確にしたが、日本が勝った戦闘といえば、太平洋戦争の始まり、真珠湾攻撃だけである。それも国際法違反の「宣戦布告なき奇襲」だった。あとは概ね負けていた。大本営の報道は、日本軍の被害をアメリカ軍の被害に付け替えるなどの大嘘をつき、「負けた戦争を勝った」と発表して、国民大衆を欺いていた。日本の翼賛新聞がこれを煽ってデマ宣伝していた。「勝ったというにしては空襲が多いな」と日本の大衆は思っていたのだ。

真珠湾攻撃の総司令官だった山本五十六大将は、物量劣るアメリカとの戦争に大反対だったが、軍命令で任務についた。彼は南太平洋で戦死したが、「宣戦布告は必ずやれ」と遺言し、「長引けば負ける」と断言していた。

ミッドウエイ海戦大敗北の後、山本は米国との「和平工作」へ動いたが、大本営に入れられることはなかった。

アメリカの勝利のために、日本に原爆を落とす必要はなかった。すでに日本は力尽きていたのだ。映画のなかにも、アメリカ人のこうした発言は出てくるが、映画の全体のトーンの中ではかき消されている。「原爆投下不要論」は左翼のいうことと考えるのが、普通のアメリカ人の世論だったということがわかる。

オッペンハイマーが心を寄せた若い精神科医の恋人(フローレンス・ビュー)はアメリカ共産党員だった。 戦後間もなく、ソ連が原爆開発に成功し、米ソ超大国は核兵器競争時代に入り、「米ソ冷戦」がはじまり、アメリカでは反ソ連、反共産主義の赤狩り旋風が巻き起こり、オッペンハイマーも、スパイ容疑で議会公聴会で尋問を受け、赤狩りの渦に巻き込まれるのだった。 原爆の父として持て囃されたオッペンハイマーの人生の歯車は狂い始め、やがて苦悩する孤独な人として人生の終幕を迎える。

(第一部終わり)第2部では、「ポツダム会議における原爆と米ソの駆け引き」について書きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?