【卒論】テレビ・ラジオにおいてゲストの話題に共感したり幅をもたせたりするMCの質問テクニックの解明

第一章 はじめに

1.1 研究の背景

日頃の生活の中で「コミュニケーションを取ること」から逃れられないというのは言うまでもない。私自身、アルバイト先などでその必要性と意義を感じている。こういった場でコミュニケーションを深めるにあたって、相手の話に共感し幅をもたせることが最も大事だと感じている。そういった能力に長けているのがテレビ番組やラジオ番組において、招いたゲストに対して質問を投げかけて話を広げるホスト側であるMC(Master of Ceremonies)という役割だと私は思う。メディアの第一線でMCとして活躍する方々の会話技法を分析することで、これから先も逃げることができないコミュニケーションの中で、聞き手に回る術として活かしていきたい。

1.2 研究の目的

上記の背景を踏まえ、本研究の目的はテレビ番組・ラジオ番組において、ゲストの話題に共感したり幅をもたせたりする番組MCの質問テクニックについて解明することとする。

なお、本研究において話題に幅を持たせるとは、ゲストに対する一問一答で終わらせず回答に対して深掘りをすることでその話題を延長することを指す。また話題に共感するとは、ゲストによる回答に対して自分の話を持ち出して話題を進めることを指す。

1.3 研究にあたっての仮説

研究の目的の「ゲストの話題に共感したり幅を持たせたりする番組MCの質問テクニック」について、事前情報・先入観からくるゲストへの深掘り」と「MC側の自己の開示」によって招かれたゲストが話しやすい雰囲気を作ることで、質問に対して気を張りすぎずに回答できるようにするというテクニックを用いているのではないか。

第二章 先行研究

2.1 先行研究(1)

中野(2022)は、参与者が 1 つ以上の活動に参加するマルチアクティビティについて、複数の「活動」が同時進行的に生じるような場面に着目してどのように参与者が複数の活 動を行き来しているかを明らかにすることを目的としている。この研究では教員 3 名と 学生 3 名で行ったピザ制作場面の分析が行われており、ピザ作りに係る作業、スマート フォンで写真を撮るための準備の行動、まとまりのある会話のやり取りなどが全て「活動」 とされている。

活動は会話だけが生じている場合何らかの作業とそれに伴う会話が生じている場合が あるとし、それらの活動遷移パターンを「終結」「中断」「中止」の 3 つとしている。1 つ目の「終結」とは、ある活動が開始されそのままその活動が終わってから次の活動 に移るというもので最も典型的なパターンとなっている。2 つ目の「中断」とは、一つ目 の活動が途中で途切れて、二つ目の活動が挟まり、やがて一つ目の活動が再開されるもの となっている。3 つ目の「中止」とは、1 つの活動を遮って次の活動が始まり、活動に戻 ることなく第三の活動に移ることとなっている。活動遷移パターン表したものが図下の図である。

研究の結果として、3 つの活動遷移パターンが存在することから、終えるべき活動と終えなくてもよい活動などがあり、活動には優先順位がある。また誰もが活動を開始、中断、 中止できるため、ある参与者の発言により活動の遷移が生じるといえるとしている。

2.2 先行研究(2)

大場・中井(2020)は、会話データ分析の初学者を対象に話題区分の調査を行い、その結果を分析することで話題区分の認定基準の捉え方を検討している。調査の際、参加した初 学者に話題区分の特徴、話題の開始部・終了部の特徴、話題区分の認定で難しかったところ・判断の違いが見られたところについて記述させている。大場・中井(2020 の先行研究 にあたる研究にて挙げられている「話題開始部の要素」「話題終了部の要素」の中で会話 データ分析初学者の認定においても同様に見られた項目についての分析を行っている。

第三章 方法

3.1 分析資料

本研究は、研究の背景と目的を踏まえてラジオ番組とトークに主軸を置くテレビ番組を分析対象として発話と話題のアノテーションおよび分析を行う。研究対象とする番組 は表 3.1 と以下に示す 8 番組となっている。

I. あちこちオードリー

「あちこちオードリー」は地上波民放テレビ局であるテレビ東京にて毎週水曜日の23時06分から23時55分に放送されている49分間の番組となっている。番組のMCはお笑いコンビ・オードリーの若林正恭と春日俊彰が務め、毎回数名のゲストを招くトークバラエティ番組となっている。今回分析対象とするのはゲストに音楽家の星野源を招いた2021年6月30日放送回となっている。ゲスト登場以前の会話部分、コマーシャル、コマーシャル前後での重複箇所、VRTを除いた32分42秒(1962秒)が調査対象となっている。

II. 午前0時の森

「午前0時の森」は地上波民放テレビ局である日本テレビにて毎週月曜・火曜の23時59分から翌0時54分に放送されている55分間の番組となっている。番組のMCは、月曜日はお笑いタレントの劇団ひとりとアイドルグループ・関ジャニ∞の村上信五、火曜日はお笑いコンビ・オードリーの若林正恭と日本テレビアナンサーの水卜麻美が務め、ゲストを招いたトークや企画を行うバラエティ番組となっている。今回分析対象とするのは2023年1月10日(火)の放送回の、番組開始から最初のコマーシャルまでのゲストを迎えないままのトーク部分の10分54秒(654秒)が調査対象となっている。

III. まつもtoなかい

「まつもtoなかい」は、地上波民放テレビ局であるフジテレビにて毎週日曜の21時00分から21時54分に放送されている54分間の番組となっている。番組のMCは、お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志とタレントの中居正広が務めている。番組前半がゲストを迎えたトークパート、後半はアーティストのパフォーマンスとなっており、今回分析対象とするのは2023年6月25日放送回のVTR、コマーシャル、コマーシャル前後での重複箇所、後半のパフォーマンスパートを除いた26分16秒(1576秒)となっている。この番組では二人のゲストを招いており、全体26分16秒のうち、番組開始1分18秒から卓球選手の石川佳純、番組開始10分42秒から宇宙飛行士の野口聡一が出演している。(図3.1)。

IV. オードリーのオールナイトニッポン

「オードリーのオールナイトニッポン」は、地上波⺠放 AM ラジオ局であるニッポン放送にて毎週土曜深夜 1 時から 3 時に放送されている 2 時間番組の生 放送の番組となっている。番組の MC はお笑いコンビ・オードリーの若林正恭 と春日俊彰が務めている。今回調査対象とするのは、2021 年 9 月 11 日放送の 回、2022 年 6 月 18 日放送の回、2023 年 9 月 2 日放送の回の 3 回である。

2021 年 9 月 11 日の放送回は卓球選手の石川佳純をゲストに招いており、ゲ ストの登場から帰るまでのコマーシャルを除いた 62 分 7 秒(3722 秒)を対象と する。2022 年 6 月 18 日の放送回は宇宙飛行士の野口聡一をゲストに招いてお り、ゲストの登場から帰るまでのコマーシャルを除いた 59 分 12 秒(3552 秒)を対象とする。2023年9月2日の放送回は音楽家の星野源をゲストに招いており、ゲストの登場から帰るまでのコマーシャルとプロモーションの時間を除いた42分50秒(2570秒)を対象とする。

2021年9月11日の放送、2022年6月18日の放送、2023年9月2日の放送を表3.2に示したよう順に「オードリーのオールナイトニッポン①、」「オードリーのオールナイトニッポン②」、「オードリーのオールナイトニッポン③」とナンバリングをして区別する。

V. 山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」は、地上波民放FMラジオ局であるTOKYO FMにて毎週月曜から金曜の13時から15時に放送されている2時間の生放送の番組となっている。番組のMCは元アイドルの山崎怜奈が務めている。今回対象とするのは2021年9月30日放送回と2023年4月13日放送回の2回で、そのうちの番組に設けられている20分程度のゲストコーナーとする。2021年9月30日放送回はゲストにお笑いコンビ・オードリーの若林正恭を迎えており、ゲスト登場から帰るまでの19分56秒(1196秒)が対象範囲となる。2023年4月13日放送回はゲストにお笑いコンビ・オードリーの春日俊彰を迎えており、ゲスト登場から帰るまでのうち楽曲がオンエアされている時間を除いた22分18秒 (1338秒)が対象範囲となる。

2021年9月30日放送の回と2023年4月13日放送を、表3.3にも示したように順に「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。①」「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。②」とナンバリングをして区別する。

また、グラフ等で表示する際には「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」「オードリーのオールナイトニッポン」の2番組についてはそれぞれ「ダレハナ」「オードリーANN」という略称を用いることとする。

3.2 分析対象の番組の選出理由

ラジオ番組とトークに主軸を置くテレビ番組の分析を行うにあたり、両方のレギュラー番組を持っている芸能人としてお笑いコンビオードリーの若林正恭、春日俊彰を選出し、「あちこちオードリー」、「午前0時の森」、「オードリーのオールナイトニッポン」をまず調査対象とした。「あちこちオードリー」はテレビ東京の水曜23時06分から放送の49分番組でコマーシャル等を除いた40分程度がトーク部分となっている。「オードリーのオールナイトニッポン」は土曜深夜1時から放送の2時間のAMラジオ番組で、ゲストを招く際はCM等を除いた1時間程度のトーク部分が設けられる。

「オードリーのオールナイトニッポン」の数ある放送回の中から、今回は星野源、石川佳純、野口聡一の3回の放送を選出した。

しかし、分析を進める中で単一番組のみでの比較であると、その番組独自の要因となる可能性がある。そのため、同一のゲストを招いていることなる番組の分析を行う必要がある。それを留意した上で、「オードリーのオールナイトニッポン」では、星野源、石川佳純、野口聡一の3人を選出している。

同一のゲストを招いている異なる番組として、「あちこちオードリー」と「オードリーのオールナイトニッポン③」で音楽家の星野源、「オードリーのオールナイトニッポン①」と「まつもtoなかい」で元卓球日本代表石川佳純、「オードリーのオールナイトニッポン②」と「まつもtoなかい」で元宇宙飛行士の野口聡一が招かれているため、当該2番組を調査対象として選出した。「まつもtoなかい」は日曜21時から放送の54分番組で、番組の前半の25分程度がトーク部分となっている。

次いで、MC側の人がゲストとして招かれている番組として、「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。①」と「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。②」が若林正恭と春日俊彰をゲストに招いていたため選出した。「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」は月曜から木曜の13時から放送の2時間のFMラジオ番組で、ゲストを招いて20分程度のトーク部分がある。

3.3 分析手順

I. 音声・動画アノテーションソフトであるELANを用いて、対象のテレビ・ラジオ番組の発話全てを対象に発話内容や時間のアノテーションを行う

II. ELANを用いて、対象のテレビ・ラジオ番組の発話について話題を3.5に示す基準で区切り、話題のタイトルとその話題が継続された時間についてアノテーションを行う

III. アノテーションの結果をExcelで読み込み、番組単位で分析を行う

IV. 各番組の分析結果をまとめて比較し、考察を行う

3.4 発話のアノテーションに際して

分析手順Ⅰの発話のアノテーションではJapanese Discourse Research Initiative(2014)を参考とし、長い発話単位(Long Utterance-Unit, LUU)という話し手と聞き手が行為や情報を交換する際の基本単位に相当する統語的・談話的・相互行為的なひとまとまりで分割する。

3.5 話題の区分に際して

分析手順Ⅱの話題のアノテーションでは、中野(2022)のマルチアクティビティにおける活動遷移パターンで示される遷移のパターン分けを話題の遷移に採用したものを「話題遷移パターン」とし、それによって話題を大話題と小話題の2段に分けて話題区分を行う。

大話題とは話題遷移パターンのうち「終結」「中止」された主として進行される話題、小話題とは話題遷移パターンの「中断」の際に後発的に始まった話題を指すものとする。

1つの話題として定義・区分する際の基準とその例は以下の通りとなっている。

1. 隣接ペア(質問~回答)

ある種のタイプの発話(X)の次には、対となるのに相応しいタイプの発話(Y)が置かれ、そのXとYの対のことを「隣接ペア」と言う。隣接ペアの特徴として、XとYは連続した位置にあり、XとYは異なる話者が発し、第一部分であるXは第二部分であるYに対して先行し、Xは決まったタイプのYを要求するとされている。Xが質問であれば、Yはそれに対する返答になる。下の表3.1の例では、番号の01が質問、02-03が回答に当たる。

2. 隣接ペア(質問~回答)+第三部分」

隣接ペアは、前後や間に発話が追加され、拡張されることがある。隣接

ペアの後方に続く「うん」「そう」などといった承諾や、「すごい」などと いった評価的発話は第三部分と呼ばれ、隣接ペアの拡張とされる。下の表 3.2 の例では、番号 01 と 02 が隣接ペア、03 が第三部分で隣接ペアが拡張されている。

3. 前方拡張+隣接ペア(質問~回答)

とある質問をするにあたって、その前置きとして別の隣接ペアが前に

挿入されることを前方拡張という。表 3.3 の例では、番号 01 と 02 の隣 接ペアの前置きとして、01 と 02 の別の隣接ペアが入って拡張されてい る。

4. 隣接ペア(質問~回答)+後方拡張

とある隣接ペアの後方に、補足する形で別に隣接ペアが付け足されることを後方拡張と言う。下の表3.4の例では、番号01と02が隣接ペア、03と04〜06が補足として付け足された隣接ペアとなっている。

5.隣接ペア(質問~回答)+挿入拡張

とある質問(X)と回答(Y)の間に、Xをより詳細化する役割を果たす別に隣接ペアが挟まることがあり、それを挿入拡張と言う。下の表3.4の例では、番号01と07〜08が隣接ペアで、01をより詳細化するために03と04の隣接ペア、05と06の隣接ペアが挿入されている。

6.自発的な体験談

「自発的な体験談」とは、他者から聞かれていないのに話者が話し始めた体験談を指す。表3.6の例では、01の体験談を受けて、それに誘発されるように02以降の体験談が話者から自発的に開始されている。

7.会話の流れから逸脱していることが明白なボケ/ツッコミ/オチのある話

お笑い芸人特有の、笑いを取ること自体を目的とした発話や、ノリを合わせてボケを続けていく発話の連なりがこれに該当する。下の表3.7の例では、番号01と02の隣接ペアののち、03以降でノリを合わせてボケを続けていく発話の連なりが生まれている。07で若林がノリに対してツッコミを入れているが、11では自身もそのノリに参加している。

8.大場・中井(2020)で「学部生の記述した話題開始部/話題終了部の特徴」として挙げられている要素

大場・中井は研究の目的にて、「実際に『話題』というものを客観的に捉え,その認定基準を明確にし,その認定基準に従って実際の会話データにおける話題を区分するのは,筆者らの経験からも困難である.」「判断に個人差が生じると思われる.」「実際に複数人で話題区分を行った場合,必ずしも区分が一致するとは限らない.」と述べている。その揺らぎを考慮した中で、調査に協力した学部生が話題開始部と終了部の特徴として挙げたものが以下に引用している「表6 学部生の記述した話題開始部の特徴(抜粋)」「表7 学部生の記述した話題終了部の特徴(抜粋)」となっている。

前述した「隣接ペア」「隣接ペア+第三部分」「前方拡張+隣接ペア」「隣接ペア+後方拡張」「隣接ペア+挿入拡張」「自発的な体験談」「会話の流れから逸脱していることが明白なボケ/ツッコミ/オチのある話」に加え、大場・中井の「学部生の記述した話題開始部/話題終了部の特徴」も、話題区分の基準として採用する。

第四章 分析1「媒体による違いの分析」

4.1 分析1の目的

分析対象の番組にはラジオ番組とテレビ番組の2種類があり、テレビ番組とラジオ番組でMC技術に違いがある可能性を検証するためにテレビ番組とラジオ番組での比較を行う。

4.2 分析1の仮説

テレビとラジオでという媒体で画一的に比較した際、「音だけのメディアである」「多くの人が見るゴールデンの番組である」などといったそれぞれの媒体が抱える特徴が話題の長さや話題の数に影響を及ぼしているのではないかというという仮説を検証する。

4.3 分析1-1「話者ごとの発話数の比較」

調査対象としている番組同士を同じ基準で比較するため、10分あたりに換算して発話数の比較調査を行う。縦軸を発話数、横軸は対象番組8つの話者ごとに「M若林_午前0時の森」「M水卜_午前0時の森」「M松本_まつもtoなかい」「M中居_まつもtoなかい」「G石川_まつもtoなかい」「G野口_まつもtoなかい」「M若林_あちこちオードリー」「M春日_あちこちオードリー」「G星野_あちこちオードリー」「M山崎_ダレハナ①」「G若林_ダレハナ①」「M山崎_ダレハナ②」「G春日_ダレハナ②」「M若林_オードリーANN①」「M春日_オードリーANN①」「G石川_オードリーANN①」「M若林_オードリーANN②」「M春日_オードリーANN②」「G野口_オードリーANN②」「M若林_オードリーANN③」「M春日_オードリーANN③」「G星野_オードリーANN③」として表したものが以下の図4.1となっている。横軸ラベルの「M」はMC、「G」はゲストを意味し、グラフ内の数値はその話者の発話数の詳細な数値、縦二重線はテレビ番組とラジオ番組の境界線を示すものとなっている。また、後に言及する箇所を赤枠で囲っている。

図4.1の中で「M若林_午前0時の森」「M水卜_午前0時の森」「M若林_あちこちオードリー」が同一番組の出演者や対する媒体と比較して突出して大きな値となっている。

「M若林_午前0時の森」「M水卜_午前0時の森」がテレビ番組の中で突出している背景として、「午前0時の森」は唯一ゲストがおらず、レギュラー出演者である若林と水卜が番組を通して2人で雑談をする形式となっており、それによって発話数が増えていると考えられ、例外事例のひとつと言える。

「M若林_あちこちオードリー」に関しては同一番組出演者の中で突出しており「M春日_あちこちオードリー」「G星野_あちこちオードリー」らの倍以上の発話数となっている。また、4.7節で述べる感動詞の数を参考にすると、「あちこちオードリー」における若林の発話の60.0%が感動詞となっていることから、若林がゲストの話に耳を傾けることが多かったと推察でき、それが数値として反映された結果と言える。

これらの点に留意し、例外事例である「午前0時の森」を除いて媒体と役割ごとに平均と標準偏差を算出すると、表4.1、表4.2のようになる。

10分あたりの発話数を比較すると、ラジオ番組のMCはテレビ番組のMCの1.25倍、ラジオ番組のゲストはテレビ番組のゲストの1.67倍の発話数になっている。

また、標準偏差で比べると、MCはテレビ番組の方が発話数のばらつきが大きく、ゲストはラジオの方が発話数のばらつきが大きいという結果になった。

4.4 分析1-2「話者ごとの話題数の比較」

分析1-1と同様、番組同士を同じ基準で比較するため、10分あたりに換算して3.5節で示した基準で区分した話題数の比較分析を行う。

下の図4.2は話題開始者が10分あたりに開始した話題数を表している。縦軸を話題数、横軸は対象番組8つの話者ごとに「M若林_午前0時の森」「M水卜_午前0時の森」「M松本_まつもtoなかい」「M中居_まつもtoなかい」「G石川_まつもtoなかい」「G野口_まつもtoなかい」「M若林_あちこちオードリー」「M春日_あちこちオードリー」「G星野_あちこちオードリー」「M山崎_ダレハナ①」「G若林_ダレハナ①」「M山崎_ダレハナ②」「G春日_ダレハナ②」「M若林_オードリーANN①」「M春日_オードリーANN①」「G石川_オードリーANN①」「M若林_オードリーANN②」「M春日_オードリーANN②」「G野口_オードリーANN②」「M若林_オードリーANN③」「M春日_オードリーANN③」「G星野_オードリーANN③」とする。横軸ラベルの「M」はMC、「G」はゲストを意味し、グラフ内の数値はその話者の話題数の詳細な数値、縦二重線はテレビ番組とラジオ番組の境界線を示すものとなっている。また、後に言及する箇所を赤枠で囲っている。

上の図4.2から、一つの番組に二人MCがいる場合、主として質問をする側(「M若林_午前0時の森」「M中居_まつもtoなかい」「M若林_オードリーANN①」「M若林_オードリーANN②」「M若林_オードリーANN③」)が現れることがわかる。

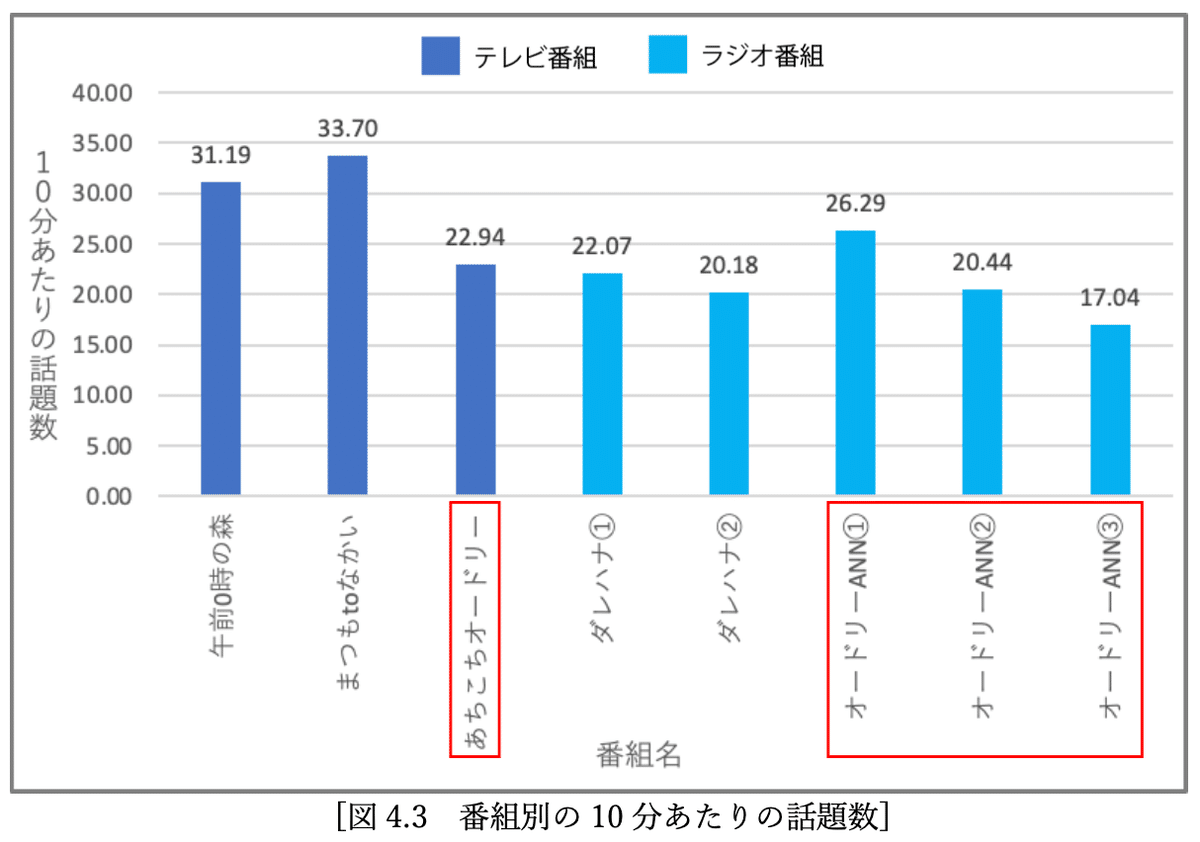

下の図4.3は番組ごとの10分あたりの話題数を表している。縦軸を話題数、横軸は対象番組8つごとに「午前0時の森」「まつもtoなかい」「あちこちオードリー」「ダレハナ①」「ダレハナ②」「オードリーANN①」「オードリーANN②」「オードリーANN③」とする。また、グラフ内の数値はその番組における10分あたりの話題数の詳細な数値となっている。

図4.3を参考とし単純にテレビ・ラジオそれぞれの10分あたりの話題数の平均を算出すると、表4.3に示した通り、テレビ番組では平均29.3個、ラジオ番組では21.0個となっている。このことから、ラジオ番組の方が一つの話題に長い時間をかけ、一つの話をより広げているといえる。

図 4.3 の「午前 0 時の森」「まつも to なかい」「あちこちオードリー」はテレビ番組で あるが、その内の「あちこちオードリー」の話題数がラジオ番組の 10 分あたりの話題 数に近いものとなっており、ラジオ寄りの会話の広げ方をしていると推察できる。実 際、若林正恭が MC をしているラジオ番組は図 4.3 の内の「オードリーANN1」「オー ドリーANN2」「オードリーANN3」の 3 番組となっているが、それらに近い数字とな っているため、ラジオ寄りの会話の広げ方をテレビ番組内でしている可能性がある。

4.5 分析1-3「話題遷移パターンの登場割合の比較」

登場した話題の内の話題遷移パターンの登場数を集計し、番組を同じ基準で比較するため割合を用いる。下の図4.4は話者が提供した話題全体に対し、各話題遷移パターンの「終結」「中断」「中止」それぞれの割合を表したものとなっており、縦軸を話題遷移パターンの登場割合、横軸を対象番組8つの話者ごとに「若林_午前0時の森」「水卜_午前0時の森」「松本_まつもtoなかい」「中居_まつもtoなかい」「石川_まつもtoなかい」「野口_まつもtoなかい」「若林_あちこちオードリー」「春日_あちこちオードリー」「星野_あちこちオードリー」「山崎_ダレハナ①」「若林_ダレハナ①」「山崎_ダレハナ②」「春日_ダレハナ②」「若林_オードリーANN①」「春日_オードリーANN①」「石川_オードリーANN①」「若林_オードリーANN②」「春日_オードリーANN②」「野口_オードリーANN②」「若林_オードリーANN③」「春日_オードリーANN③」「星野_オードリーANN③」とする。横軸ラベルの「M」はMC、「G」はゲストを意味し、グラフ内の数値はその話題提供者ごとの話題遷移パターンの詳細な数値、縦二重線はテレビ番組とラジオ番組の境界線を示すものとなっている。また、後に言及する箇所を赤枠で囲っている。

分析にあたり、図4.4において「石川_まつもtoなかい」は「終結」と「中止」がそれぞれ50%ずつとなっているが、ゲストである石川佳純が始めた話題が番組を通して2つのみだったことによって外れた値となっており、これは留意するべき点だと言える。

図4.4から、「中断」の割合が大きいのはテレビ・ラジオ共にMCであると推察できるが、媒体による違いに至るまでは読み取ることはできなかった。その中でMCが二人いる場合、主として質問をしない側(「水卜_午前0時の森」「中居_まつもtoなかい」「春日_あちこちオードリー」「春日_オードリーANN①」「春日_オードリーANN②」「春日_オードリーANN③」)の方が中断の割合がより大きい傾向にあることがわかる。

主として質問をしない側はその場の会話の主導権を握っていないことで、話を遮られ中断される割合が増えていると推察される。

下の図4.5は番組ごとでの話題遷移パターンの登場割合を表したもので、縦軸が話題遷移パターンの登場割合、横軸は対象番組8つごとに「午前0時の森」「まつもtoなかい」「あちこちオードリー」「ダレハナ①」「ダレハナ②」「オードリーANN①」「オードリーANN②」「オードリーANN③」とする。グラフ内の数値はその番組における話題遷移パターンの詳細な数、縦二重線はテレビ番組とラジオ番組の境界線を示すものとなっている。また、後に言及する箇所を赤枠で囲っている。

上の図4.5の「あちこちオードリー」と「オードリーのオールナイトニッポン①」と「オードリーのオールナイトニッポン②」と「オードリーのオールナイトニッポン③」の比較からもわかるように媒体による話題遷移パターンの割合の差異は見られない。また、「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。①」と「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。②」の話題遷移パターンの各割合も差異が見られないことから、その登場割合は番組のMCに起因することが推察される。

次に示す図4.6は、テレビ番組・ラジオ番組という区分で話題遷移パターンの割合を算出したものとなっている。縦軸が割合を表し、横軸は「テレビ番組合計」「ラジオ番組合計」の2つをとる。「テレビ番組合計」は「午前0時の森」「あちこちオードリー」「まつもtoなかい」を合算、「ラジオ番組合計」は「ダレハナ①」「ダレハナ②」「オードリーANN①」「オードリーANN②」「オードリーANN③」を合算している。グラフ内の数字は「終結」「中断」「中止」それぞれの全体に対する割合を示している。

図4.6において単純に2つを比較すると、ラジオ番組に対してテレビ番組の方が「終結」の割合が大きくなり、テレビ番組に対してラジオ番組の方が「中断」の割合が大きくなっている。中断の割合から、ラジオ番組の方が話がそれやすい傾向にあると言える。

4.6 分析1-4「話題を提供した割合の比較」

話題を開始した話者がホストであるかゲストであるかと、その開始が質問であったか、自発的に話し始めたかについて話題全体に対する割合を表したものが図4.7となっている。縦軸を割合とし、横軸は対象番組8つごとに「午前0時の森」「まつもtoなかい」「あちこちオードリー」「ダレハナ①」「ダレハナ②」「オードリーANN①」「オードリーANN②」「オードリーANN③」とする。

質問から始まるかで否かで話題を区別している理由は、話題の開始が質問である場合、その話題は開始者以外の出演者についての話がその話題で展開される可能性が高くなる。一方、話題の開始が質問でない場合、その話題は話題開始者自身の話がその話題で展開される可能性が高くなる。「MC側の自己の開示」についての分析を行うにあたり区別しての分析の必要性がある。ただし、出演者が3人以上の場合、誰に対する質問であるかをグラフから読み取とることはできない点や、複数人に対する質問も読み取ることができない点は留意しなくてはならない。

他者に対して質問を投げかけたり自発的に自分の話を始めたりした話者を「話題を提供した」とし、集計を行なった。縦二重線はテレビ番組とラジオ番組の境界線を示している。MC-1、MC-2、ゲスト1、ゲスト2と実際の人物のリンクは表4.4の通りとする。

テレビ番組とラジオ番組で比較すると、ラジオ番組の方がゲストが自発的に話をする傾向にあると言える。ただし、「あちこちオードリー」はゲストによる話題の提供が大きいため、例外的な事例である。

また、分析1-2と同様に、MCが二人いる場合はその中でさらに主導権を握る側が表れることも読み取れる。

上の図4.8は、図4.7を簡略化し役割質問から始まった話題か否かを区別してグラフにしたものである。縦軸が割合、横軸が番組ごとに「午前0時の森」「まつもtoなかい」「あちこちオードリー」「ダレハナ①」「ダレハナ②」「オードリーANN①」「オードリーANN②」「オードリーANN③」となっている。ただし、「午前0時の森」はゲストがいないため、参考までに記載している。また、グラフ内の縦二重線はテレビ番組とラジオ番組の境界線を表している。

テレビとラジオを比較すると、テレビ番組にはゲストが提供する「質問以外から始まる話題」がほとんど見られないが、ラジオ番組では話題全体の内の2割程度存在している。このことから、ラジオ番組の方がゲストが自分発信で話をしやすいと言える。

そして、図4.8の「まつもtoなかい」と「オードリーANN②」は部分的に同じゲストを招いている。下の図4.9は、図4.8から横軸の「まつもtoなかい」と「オードリーANN②」のみを抜粋したものである。

4.7 分析 1-5「感動詞の比較」

感動詞とは感嘆詞や間投詞とも呼ばれる言葉で、「感動」「呼びかけ」「あいさつ」「応答」「掛け声」の 5 種類に分けることができる。各項目の感動詞の例が下の表 4.5 となっ ている。また、あくまでも一例となっている。

感動詞の数を同じ基準で比較するため、分析 1-1、1-2 と同様に 10 分あたりに換算して感動詞の数の比較調査を行う。

上の図4.10は、話者別に感動詞の回数を集計しそれを10分に換算してグラフにしたものである。縦軸を10分あたりの感動詞の数、横軸を対象番組8つの番組の話者ごとに「M若林_午前0時の森」「M水卜_午前0時の森」「M松本_まつもtoなかい」「M中居_まつもtoなかい」「G石川_まつもtoなかい」「G野口_まつもtoなかい」「M若林_あちこちオードリー」「M春日_あちこちオードリー」「G星野_あちこちオードリー」「M山崎_ダレハナ①」「G若林_ダレハナ①」「M山崎_ダレハナ②」「G春日_ダレハナ②」「M若林_オードリーANN①」「M春日_オードリーANN①」「G石川_オードリーANN①」「M若林_オードリーANN②」「M春日_オードリーANN②」「G野口_オードリーANN②」「M若林_オードリーANN③」「M春日_オードリーANN③」「G星野_オードリーANN③」とする。また、グラフ内の縦二重線はテレビ番組とラジオ番組の境界線を表しており、二重線の左側がテレビ番組、右側がテレビ番組となっている。横軸ラベルの「M」はMC、「G」はゲストを意味している。

テレビ番組のうち、「若林_あちこちオードリー」の数値が突出して多くなっているためそこに留意してそれぞれの平均を比較する。テレビ番組出演者の10分あたりの感動詞の回数の平均は42.261回、ラジオ番組では74.887回となっている。番組MCに限って算出すると、テレビは平均50.683回、ラジオは平均85.806回となっている。番組ゲストに限って算出すると、テレビは平均28.226回、ラジオは平均57.418回となっている。各平均を表にしたものが下の表4.6である。

テレビとラジオで比較すると、MCもゲストもラジオ番組の方があいづちは多く、ゲストに限っては1.85倍となっている。

MCの感動詞についてラジオ番組の方が多くなっている要因として、分析1-4からわかるように、ラジオ番組の方がゲストの自発的な発言が多くなる傾向もあるため、ゲストの話に耳を傾けている時間が長くなっているのではないかと推察する。

また、留意すべき点として、ラジオの方が感動詞の数が多くなる要因の一つとして、映像のない媒体であることから感動詞を打つことによって傾聴していることを明示する必要があることや、数秒の無音が放送事故になってしまうという特徴の影響も考えなければならない。

次に、感動詞の回数の標準偏差を求め、テレビ番組の出演者全体、テレビ番組のMC、テレビ番組のゲスト、ラジオ番組の出演者全員、ラジオ番組のMC、ラジオ番組のゲストの感動詞の数のばらつきを見る。下の表4.7が各項目の標準偏差を一覧にしたものである。

MCについてはテレビ番組ラジオ番組共に同程度の数値の散らばりとなっているが、ゲストに限ってはテレビ番組のゲストは散らばりが極めて小さくなっている。

テレビ番組のゲストは感動詞を打つ回数に個人差はあまりないが、ラジオ番組になった時に感動詞を打つようになる人とそうでない人が現れるようになると考えられる。

実際に10分あたりの感動詞の数をテレビ番組とラジオ番組それぞれにゲスト出演している石川(「G石川_まつもtoなかい」「G石川_オードリーANN①」)、野口(「G野口_まつもtoなかい」「G野口_オードリーANN②」)、星野(「G星野_あちこちオードリー」「G星野_オードリーANN③」)で比較をすると次の表4.8のようになる。

テレビ番組に対するラジオ番組での感動詞の数について、石川は2.69倍、野口は1.29倍、星野は2.28倍という結果となった。

4.8 分析1の考察

分析1-1から分析1-5の結果をまとめると以下の五点となる。

(1)10分間の発話数はテレビよりもラジオの方が多い

(2)10分間の話題数はラジオよりもテレビの方が多い

(3)活動遷移パターンの登場割合には媒体による違いはみられない

(4)テレビ番組よりもラジオ番組の方が、ゲストの自主的な話題の提供や自発的な話題展開がみられる

(5)10分間に打つ感動詞の数はテレビよりもラジオの方が多い

(6)10分間に打つ感動詞の数のばらつきをみると、MCはテレビラジオ共に同じ程度のばらつきとなっているが、ゲストはテレビの方がばらつきが極めて小さい

話題の数がラジオの方が少ないことについては、番組としての時間の余裕などから一つの話をじっくり聞けているのではないかと考察される。そして、ラジオ番組のゲストが自発的に話題を開始する点は、ラジオ特有の話しやすい雰囲気があると言え、その雰囲気作りがゲストに気を張らせないラジオMCのテクニックにがつながってくると考えられる。

第五章 分析2「番組MCによる違いの分析」

5.1 分析2の目的

分析1ではテレビ・ラジオそれぞれでの棲み分けに着目したが、分析2では、番組のMCごとでの比較調査を行い、MCによるゲストの話題への共感や話題を広げることの特徴を掴むことを目的としている。

5.2 分析2の仮説

MCを担当する人により、会話に近い話の仕方やインタビューに近い話の仕方などその広げ方に特徴が見られる可能性がある。会話に近い柔らかい雰囲気で話が進められるほど一つの話が広がり、話題の継続時間が長くなるのではないかと思われる。それを検証するべく、以下の分析を行う。

5.3 分析2-1「話題の継続時間の比較」

分析2-1では、番組のMCが開始した話題に着目し、ゲストに対してどれだけ話を聞き出しているかを比較する。3.5で述べた大話題と小話題の2つに加え、大話題と小話題の区別をなくした全ての話題(以下、「全話題」)について、話題開始者ごとの平均時間の比較を行う。

話題の継続時間の計り方について、話題遷移パターンの「中断」によって話題が一時的に脱線した場合、大話題の継続時間に中断されている時間は含めない。以下の図5.1の例では、大話題-1の継続時間は、小話題-1によって中断されていた30秒を除いた90秒となる。

上の基準に基づき、話題開始者ごとの大話題平均継続時間、小話題平均継続時間、全話題平均継続時間を求め、比較する。

話題の平均継続時間を話題開始者ごとにまとめたものが下の表5.1である。

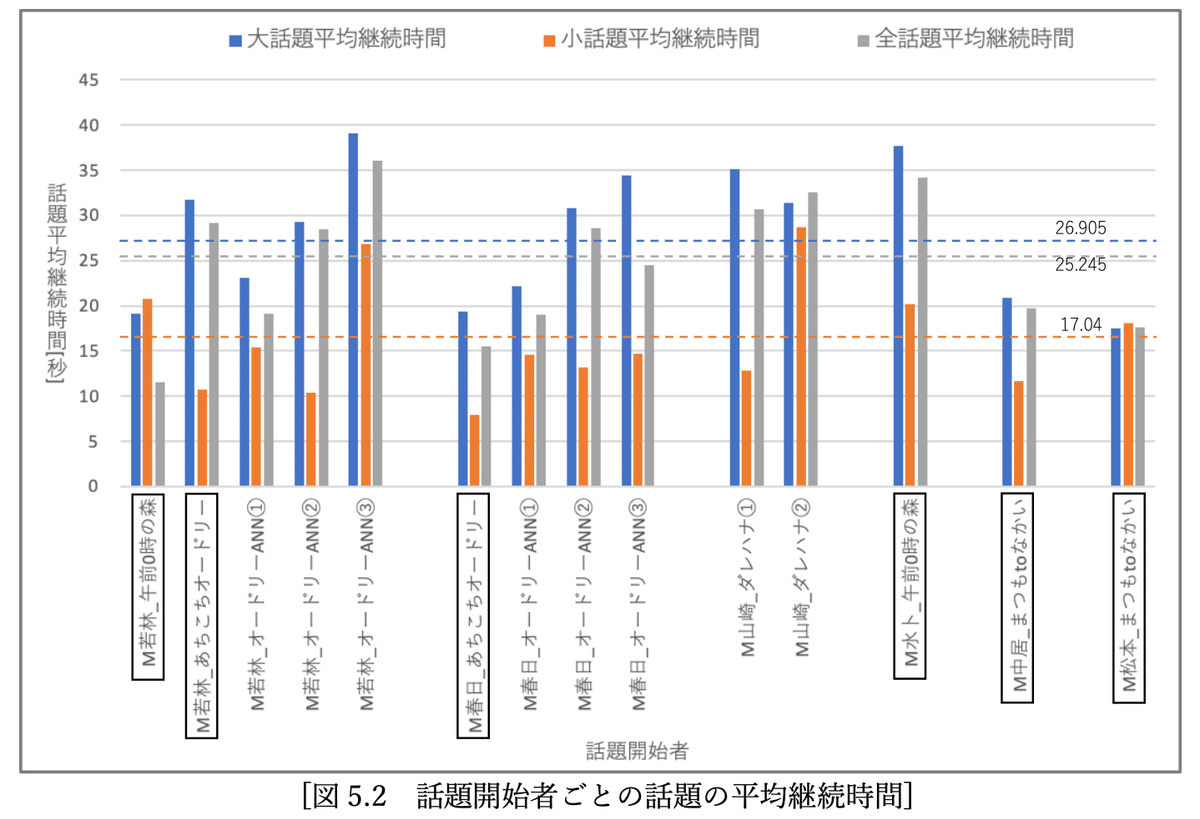

そして、表 5.1 をグラフで表したものが下の図 5.2 となっている。

上に示される図5.2は縦軸が話題の継続時間、横軸が話題を開始したMCごとに「M若林_午前0時の森」「M若林_あちこちオードリー」「M若林_オードリーANN①」「M若林_オードリーANN②」「M若林_オードリーANN③」「M春日_あちこちオードリー」「M山崎_ダレハナ①」「M山崎_ダレハナ②」「M春日_オードリーANN①」「M春日_オードリーANN②」「M春日_オードリーANN③」「M水卜_午前0時の森」「M松本_まつもtoなかい」「M中居_まつもtoなかい」とする。また、横軸に並ぶ話題開始者のうちテレビ番組におけるものを黒の四角で囲っており、水平に書かれている破線は話題開始者による区別をせずに算出した平均の話題継続時間となっている。

表5.1および図5.1の中で特徴的な数値の箇所として、

1. 「M若林_午前0時の森」は、大話題平均継続時間と小話題継続時間が19.119秒と20.710秒で拮抗している

2. 「M山崎_ダレハナ②」は、大話題平均継続時間と小話題平均継続時間と全話題平均継続時間が31.425秒と28.654秒と32.555秒で拮抗している

3. 「M松本_まつもtoなかい」は、大話題平均継続時間と小話題平均継続時間と全話題平均継続時間が17.507秒と18.037秒と17.575秒で拮抗している

4. 「若林_オードリーANN③」の小話題平均継続時間は、同番組出演の「M春日_オードリーANN③」の小話題平均継続時間の1.82倍と突出した値となっている

ことなどが挙げられる。

5.4 分析2-2「MCが開始した話題における話題遷移パターンの登場割合の比較」

以下の図5.3は、図4.4からMCを抜粋したものとなっている。縦軸が話題遷移パターンの登場割合、横軸は話題を開始したMCごとに「M若林_午前0時の森」「M若林_あちこちオードリー」「M若林_オードリーANN①」「M若林_オードリーANN②」「M若林_オードリーANN③」「M春日_あちこちオードリー」「M山崎_ダレハナ①」「M山崎_ダレハナ②」「M春日_オードリーANN①」「M春日_オードリーANN②」「M春日_オードリーANN③」「M水卜_午前0時の森」「M松本_まつもtoなかい」「M中居_まつもtoなかい」となっている。横軸ラベルの「M」はMCを指している。

若林は「M若林_午前0時の森」と「M若林_オードリーANN③」で中断の割合が多くなっており、春日は「M春日_オードリーANN①」「M春日_オードリーANN③」で中断の割合が多くなっている。山崎は「ダレハナ①」「ダレハナ②」それぞれ終結と中断がおよそ半々となっている。

「オードリーANN③」にてMCをしている若林と春日が両者とも「中断」の割合が相対的に大きくなっていることから、ゲストである星野の話すスタイルにそれぞれが影響を受けている可能性が考えられる。

5.5 分析2-3「5分ごとでの開始された話題数の推移」

ここでは開始した話題数の累積ではなく、5分ごとで区切り、話題の開始点がいくつあるかの集計を行った。次の図5.4の例では、0分から5分までの間では5つの話題が開始されていることになる。

これを番組ごとに集計したものが以下の図5.5となっている。縦軸が5分あたりの話題数、横軸が時間を表している。グラフは「午前0時の森」「まつもtoなかい」「あちこちオードリー」「ダレハナ①」「ダレハナ②」「オードリーANN①」「オードリーANN②」「オードリーANN③」の8本と8つの番組の平均を表しているグラフの計9本となっている。グラフ下部の凡例に記載している時間はその番組の調査対象となっている時間を示している。5分刻みで集計している都合上、その区間で3分30秒に満たない箇所についてはグラフを破線とし参考までに記載している。

また、図5.5の9本の折れ線グラフについて線形近似を行ったものが図5.6となっている。

図5.5、5.6からわかるように、番組が進むにつれて話題数が減っていき、一つの話題に割られる時間が長くなっていく傾向にあることが分かる。

次に話題を開始したMCごとで話題数の推移を集計したものが次の図5.7と5.8である。

図5.7は縦軸が5分間に提供した話題数、横軸は区切っている時間を表しており、「M若林_午前0時の森」「M水卜_午前0時の森」「M松本_まつもtoなかい」「M中居_まつもtoなかい」「M若林_あちこちオードリー」「M春日_あちこちオードリー」の6本の折れ線グラフが示されている。いずれもテレビ番組のMCとなっている。5分刻みで集計している都合上、その区間で時間が4分に満たない箇所についてはグラフを破線とし参考として記載している。グラフ内の点線は、それぞれのグラフについて線形近似を行った結果で、対応する実線のグラフと同じ色分けがされている。凡例の「M」は番組での役割がMCであることを表している。

図5.8は縦軸が5分間に提供した話題数、横軸は区切っている時間を表しており、「M山崎_ダレハナ①」「M山崎_ダレハナ②」「M若林_オードリーANN①」「M春日_オードリーANN①」「M若林_オードリーANN②」「M春日_オードリーANN②」「M若林_オードリーANN③」「M春日_オードリーANN③」の8本の折れ線グラフが示されている。凡例の「M」は番組での役割がMCであることを表している。図5.7と同様に、5分刻みで集計している都合上、その区間で時間が4分に満たない箇所についてはグラフを破線とし参考として記載している。グラフ内の点線は、それぞれのグラフについて線形近似を行った結果で、対応する実線のグラフと同じ色分けがされている。凡例の「M」は番組での役割がMCであることを表している。

線形近似を行った結果、図5.7と図5.8において、「M山崎_ダレハナ②」と、「M春日_オードリーANN①」と「M春日_オードリーANN②」のみ、右上がりのグラフが得られた。図5.7と図5.8の線形近似の結果の一次関数の式は、

「M若林_午前0時の森」 y = -5x + 18

「M若林_あちこちオードリー」 y = -0.1786x + 6.5714

「M若林_オードリーANN①」 y = -0.3022x + 12.038

「M若林_オードリーANN②」 y = -0.3566x + 8.3182

「M若林_オードリーANN③」 y = -0.2x + 6.4444

「M春日_あちこちオードリー」 y = -0.2857x + 2

「M春日_オードリーANN①」 y = 0.1264x + 1.1923

「M春日_オードリーANN②」 y = 0.1119x + 1.1061

「M春日_オードリーANN③」 y = -0.2833x + 2.1944」

「M山崎_ダレハナ①」 y = -0.1x + 8

「M山崎_ダレハナ②」 y = 0.3x + 5.1

「M水卜_午前0時の森」 y = -2x + 7.3333

「M松本_まつもtoなかい」 y = -1.2857x + 9.6667

「M中居_まつもtoなかい」 y = -0.4x + 8.4」

となる。これらの一次関数の傾きの大きさでは、「M若林_午前0時の森」「M水卜_午前0時の森」「M松本_まつもtoなかい」がそれぞれ5、2、1.2と大きい値となっている。「M山崎_ダレハナ②」「M春日_オードリーANN①」「M春日_オードリーANN②」の線形近似直線の傾きが正で右肩上がりになった要因として、「ダレハナ②」のゲストが春日である点は重要な点である可能性がある。

5.6 分析2-4「MCが開始した話題数の推移の比較」

分析2-3ではMCが開始した話題数を5分ごとで区切って集計を行ったが、分析2-4では、番組開始から終了までに提供された話題を5分間隔で累積して比較する。

図5.9は縦軸が開始された話題数、横軸が時間経過を表している。グラフは「M若林_午前0時の森」「M水卜_午前0時の森」「M松本_まつもtoなかい」「M中居_まつもtoなかい」「M若林_あちこちオードリー」「M春日_あちこちオードリー」「M山崎_ダレハナ①」「M山崎_ダレハナ②」「M若林_オードリーANN①」「M春日_オードリーANN①」「M若林_オードリーANN②」「M春日_オードリーANN②」「M若林_オードリーANN③」「M春日_オードリーANN③」の14本で凡例の「M」は番組での役割がMCであることを表している。

図5.9内の14本のグラフそれぞれについて線形近似を行い直線の式を求めると、

「M若林_午前0時の森」 y = 8.2x - 6

「M若林_あちこちオードリー」 y = 5.9167x - 5.5

「M若林_オードリーANN①」 y = 10.273x - 8.6154

「M若林_オードリーANN②」 y = 5.8791x - 1.2308

「M若林_オードリーANN③」 y = 5.2788x - 3.3333

「M春日_あちこちオードリー」 y = 0.8333x + 0.25

「M春日_オードリーANN①」 y = 1.8901x - 2.3187

「M春日_オードリーANN②」 y = 1.9231x - 3.6923

「M春日_オードリーANN③」 y = 0.5818x + 2

「M山崎_ダレハナ①」 y = 6.6571x - 5.1333

「M山崎_ダレハナ②」 y = 5.5714x - 5

「M水卜_午前0時の森」 y = 3.2x - 2

「M松本_まつもtoなかい」 y = 5.25x - 2.2857

「M中居_まつもtoなかい」 y = 6.75x - 5

となる。そして、その14本のグラフを傾きの大きい順に5:4:5で分けて表したものが次の表5.2である。

テレビやラジオといった媒体の違いで話題開始数に偏りがあるといった関係は見られない。その一方で、春日(「M春日_オードリーANN②」「M春日_オードリーANN①」「M春日_あちこちオードリー」「M春日_オードリーANN③」)の話題開始数が傾きの小さい方に偏っている。また、「M水卜_午前0時の森」もグラフの傾きが小さくなっており、春日と同様に、分析1-2で分かった「主として質問をする側」でない方のMCであることが分かる。傾きの大きさでは「M若林_オードリーANN①」と「M若林_午前0時の森」が飛び抜けた値となっている。「M若林_オードリーANN①」と「M若林_午前0時の森」「M春日_オードリーANN②」「M春日_オードリーANN①」「M春日_あちこちオードリー」「M春日_オードリーANN③」を除いた残りの話題開始者のグラフの傾きについては、値が5.25から6.75の間に収まっている。

ただし、話題の開始数が多いから話題の継続時間が短い、話題の開始数が少ないから話題の継続時間が長いというようなことは分析2で示しているグラフからだけでは判断することはできない。

5.7 分析2の考察

分析2-1から分析2-4から得られた結果をまとめると以下のようになる。

(1)「M若林_午前0時の森」「M山崎_ダレハナ②」「M松本_まつもtoなかい」は、大話題平均継続時間と小話題平均継続時間が拮抗している

(2)「M若林_オードリーANN③」の小話題平均継続時間が、「M春日_オードリーANN③」の小話題平均継続時間の1.82倍と突出している

(3)話題遷移パターンについて、若林は「M若林_午前0時の森」と「M若林_オードリーANN③」で中断の割合が多くなっており、春日は「M春日_オードリーANN①」「M春日_オードリーANN③」で中断の割合が多くなっている。山崎は「ダレハナ①」「ダレハナ②」それぞれ終結と中断がおよそ半々となっている

(4)5分ごとのMCが開始した話題数の推移の折れ線グラフについて、線形近似を行うと、「M山崎_ダレハナ②」「M春日_オードリーANN①」「M春日_オードリーANN②」では傾きが正で右肩上がりとなり、番組後半になるにつれて話題の数が増える傾向にあることがわかった

(5)テレビやラジオといった媒体の違いでMCの話題開始数に偏りが生じるといった関係は見られない

(6)「M若林_オードリーANN①」と「M若林_午前0時の森」の話題開始数の累積の推移の折れ線グラフを線形近似した関数の傾きが、突出した値となった

(7)MCが二人いる番組で「主として質問をする側」でない方のMC(「M水卜_午前0時の森」「M中居_まつもtoなかい」「M春日_あちこちオードリー」「M春日_オードリーANN①」「M春日_オードリーANN②」「M春日_オードリーANN③」)になる出演者の話題開始数が、MCの話題開始数で下位から6つに集中した

「あちこちオードリー」と「オードリーANN③」のゲストが両方とも星野源となっている中で、図5.9からもグラフの重なりから話題開始のペースが近いことが読み取れるが、「M若林_あちこちオードリー」と「M若林_オードリーANN③」の話題開始数の累積グラフの近似の傾きが5.9167と5.2788、「M春日_あちこちオードリー」と「M春日_オードリーANN③」話題開始数の累積グラフの近似の傾きが0.8333と0.5818で近くなっている。このことから、話題の開始数については、ゲストに左右されると言うことができる。ゲストが誰か、どんな人であるか、親交があるか、興味があるかなどが関わってくる可能性がある。

また、話題遷移パターンの登場割合については、MCによって傾向があることがわかった。「中断」が多いMCは話の脱線をさせることが多いことを表すが、「中断」の多さはMCによる個人差が大きいため、MCのテクニックに左右されていると言える。

第六章 おわりに

本研究の結果、ラジオ・テレビという媒体の違いで比較した場合はラジオ番組の方が話題の継続時間が長く、ゲストの自発的な話題の開始もテレビと比べて多くあることがわかった。そこにラジオ番組特有のゲストに気を張らせないMCテクニックがあることが推察される。しかし、具体的に質問の仕方であったり話の繋ぎ方、気遣いの部分であったりという部分までは迫ることができなかった。

MCによる比較では、話題を開始するペースはゲストに合わせて変化することがわかった。MCとゲストの間柄によって、MC側がそれに合わせるというMCテクニックがあることがここから推察される。また、話題遷移パターンの「中断」が多いMCは、話の脱線をさせることが多いことになるが、「中断」の多さはMCによる個人差が大きく反映されると言える。しかし、「中止」の少なさを鑑みると、話を広げるのと同様に元に戻すこともMCをする上でとても大事な一つのテクニックである可能性がある。

第七章 今後の課題

今回の研究では、話題の移り変わりについての分析まで到達することができなかった。数字やグラフの比較による定量分析を行うにとどまってしまったため、展開まで踏み込むことはかなわなかった。話題の区分を行った際、話題に簡易的にタイトルをつけたが、それを活用するにいたることができなかった。今後は以下に示している、今回研究に活かすことができなかった先行研究を参考に、話題の展開などに踏みこんだ分析を行っていきたいと考えている。

① 村上恵, 熊取谷哲夫(1995). 談話トピックの結束性と展開構造. 表現研究/表現学会 編,62, pp101-111.

② 串田秀也(2001). 私は-私は連鎖 経験の「分かちあい」と共-成員性の可視化. 社会学評論, 52巻, 2号, pp214-32.

③ 串田秀也(1997).会話のトピックはいかにつくられていくか. コミュニケーションの自然誌, pp. 173–212.

④ 串田秀也(1995). トピック性と修復活動 会話における「スムーズな」トピック推移の一形式をめぐって. 大阪教育大学紀要:第二部門, 第44巻, 第1号, pp.1-25.

⑤ 串田秀也.(1994). 会話における現代社会理論研究, 第4号, pp.119-38.

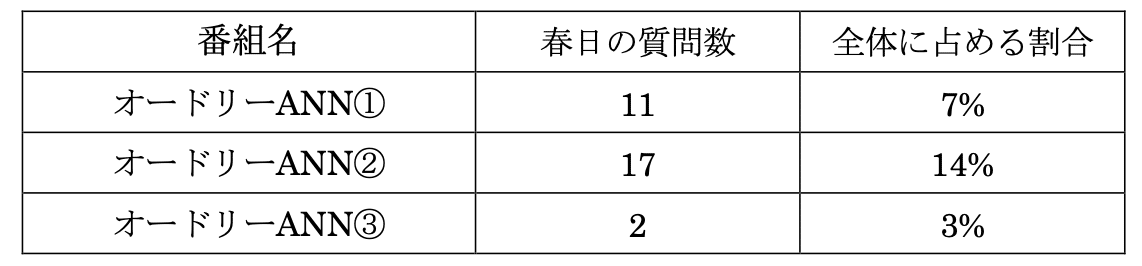

また、発話のアノテーションを行っている中で、「オードリーANN②」の55分29秒頃に若林が春日に対して行った「てかお前今日質問多いな一番多いよ今までで」「嬉しいんですけど春日がこんだけ質問でも今までのゲストに失礼すぎる」という発言がとても印象に残っている。

実際に比較してみると以下の表のようになり、確かに質問が多いことがわかる。

この点について、なぜ増えたのかというところについての分析も行っていきたいと考えている。

参考文献

A) 中野真弓(2022). マルチアクティビティにおける活動遷移パターンの解明. 言語・音声理解と対話処理研究会/人工知能学会[編], 95, pp26-31.

B) 大場美和子, 中井陽子. 会話データ分析の初学者による話題区分の特徴の分析. 社会言語科学, 22巻, 2号, pp62-77.2020.

C) 北影伍郎(2017)『バラエティ番組会話術!お笑い芸人に学ぶ人前での話し方〜上司はMCで自分は雛段芸人。』株式会社まんがびと

D) Japanese Discourse Research Initiative. (2014).発話単位ラベリングマニュアルversion2.0.

E) Den, Y., Koiso, H., Maruyama, T., Maekawa, K., Takanashi, K., Enomoto, M., & Yoshida, N.(2010). Two-level annotation of utterance-units in Japanese dialogs: An empirically emerged scheme. In Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation(LREC 2010), 1483-1486. Valletta, Malta.

#409 【卒論】テレビ・ラジオにおいてゲストの話題に共感したり幅をもたせたりするMCの質問テクニックの解明

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?