金づるのルール

何年も経ってから、初めて「あっ、あの時のあれってこういう意味だったのか」、みたいに、ふっとわかる瞬間がある。

その、有るようで無いような、知ってるようで忘れていたようなところに、突如として起こるそれに満ち渡る「新鮮さ」としか言いようのないそれ。

ほんとうに大事なことにかぎって調べても見つけられなくて、「やって来た」かのような出会い方をしたりする。

毎年この時期は目まぐるしく慌ただしく混乱していて、飲み込まれそうになる、余裕がなくなる、見えなくなる。

そういうときに、ふっと一瞬一息ついた瞬間に、その何かを思い出したときに、やっぱり、そうしたものは、作り出したというより、「やって来る」ような感覚で現れる。

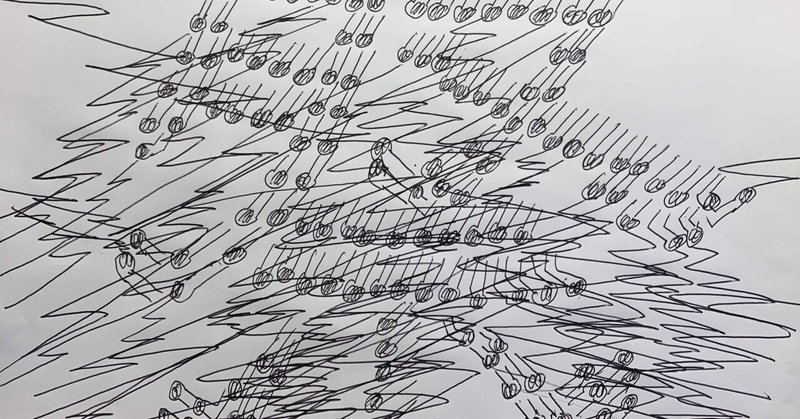

ここ数年ふと気づいていよいよもって、きっとそうだと思うのは、どうも自分が作り出したものは、自分が作り出したものではない、ということだ。既にあったものとはちがう。ラジオではないけどラジオに似ていて、有限の個体がセンサーを搭載した容れ物になって、そこには何人もの住人がいてDJもいて、ニートや、科学者もいて、そいつらが創作活動をしたものが紙の上に現れる、と、また出まかせを言う。

なぜ、自分が昼間働いているかと言えば、ある側面としては社会人であり、社会の中に息をしている以上は仕方がないとも言えるが、実は、この容れ物に住んでいる住人たちを食わせるためである。そいつらのいわばパトロンであり、金づるである。だけど、そいつらを食わせるための金はただの無味乾燥なカネではいけない。面白く、ときに煩悶し、泥や油に塗れ、社会そのものの常識に囚われた範囲でしかカネのことを考えられないヤツらに苛立ち、そういうことを経て得たカネでなければ、住人たちは面白いクリエイションをしてくれない。

それでは金づるで有る僕はせっかく働いて食わせた挙句に、つまらないものを見せられてしまうから、昼間も一切、手は抜かないし、あっちに走り、こっちに転び、つまり、生きるとはそういうことだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?