DYNAMITESHODOおわた

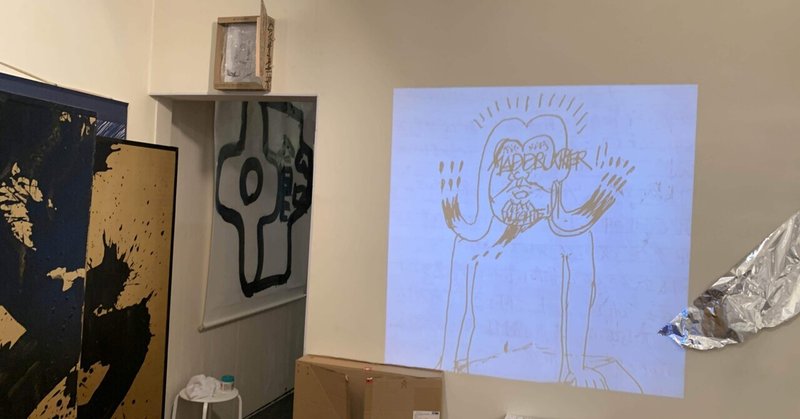

福岡CITYでの《DYNAMITE SHODO》@IAF shop*終了しました!

発破部隊を自称する変な書道をする変なおじさん5人による変な作品を持ち寄る変な展覧会。そもそもの発端は昨年の秋の博多阪急で行われたKyushu New Artの時に今回のメンバーがIAFを訪れてくれたのが事の発端で、「やろう!」となって持ち上がった話。各々に様々なライフスタイルで生きてるため、そっちの方での諸々のやるべきこと、それぞれの展覧会などに奔走してるうちにあっという間に春になり、ドッタバタの突貫キュレーションにて結果的にほとんどゲリラ的に行われたゴールデンウィークの喧騒。爆破すると言うより不発弾を踏んで俺らが逆に吹き飛んだような気もするけど、こんな状況の中足を運んでくれたお客さんは本当に有り難く、心より御礼申し上げます。

この5人に共通しているのはインターネットがない時代に生まれ、その出現から今日の今のこの感じの世の中への移行をもろに体感しながら生きてきたことがまず一つ。

そんな中で入れ替わるようにほとんど死に絶えた「書道」というものに出会ってしまったこと。書道と聞いてみんなはどう思う?たぶんかなりステレオタイプな習字の時間を思い出すと思うし、実際時代の流れに対してそのステレオタイプを強調することでアロワナになろうとしてきたのが書道界の現実だった。けど、いやそれには無理があると正直思ったし、その時代の潮流の板挟みの中で、俺らはそれぞれに問題提起を自分に課した。そんな、時代が変わりゆく中でほとんど不毛に思えるような活動の心の支えになったのが、5人共通して井上有一の「書は万人の芸術である」という考え方だった。これはコペルニクスくらい「書道とはなんだろうか」という問題に対して重要なメッセージだった。つまり、文字ってだれもが書くじゃないか。おいおいそこであぐらかいてるステレオタイプ書道家ども、全員一回看板下ろせ。それからそこの金持ってないガキ、フラストレーション溜まってるだろ?ここに紙とペンがある。金いらない、お前が思ったことを書け。実はそこに、クリエイティブのとても根源的な姿があった。おれ、この一連の話が載った本を大学時代に図書館で見つけて泣いた。数年前山本さんがやっぱり同じようなことを若かりし頃体験したって話をしていて、「えっ!万人の芸術?それじゃそれって僕のものでもあるってことですか!やった!嬉しい!」みたいなことを話してて、その時の自分と全くシンクロした気持ちをやっぱり彼も思ったんだと思って嬉しくなった。

走行しているうちに時は流れ、僕は36になり、山本さんや日野さん、菅原さんは50前後になった。グウさんはその間の40代。

書は現代に置いてほとんど死に絶えた。だけども、そんな感じで日々いろんなことに憤ったりくすぶったりしながら、今日も変なおじさんたちは変な書道をしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?