来春また展示をやる。それの準備中。謎の本と書の汚名。ほんとうが生まれるとき。

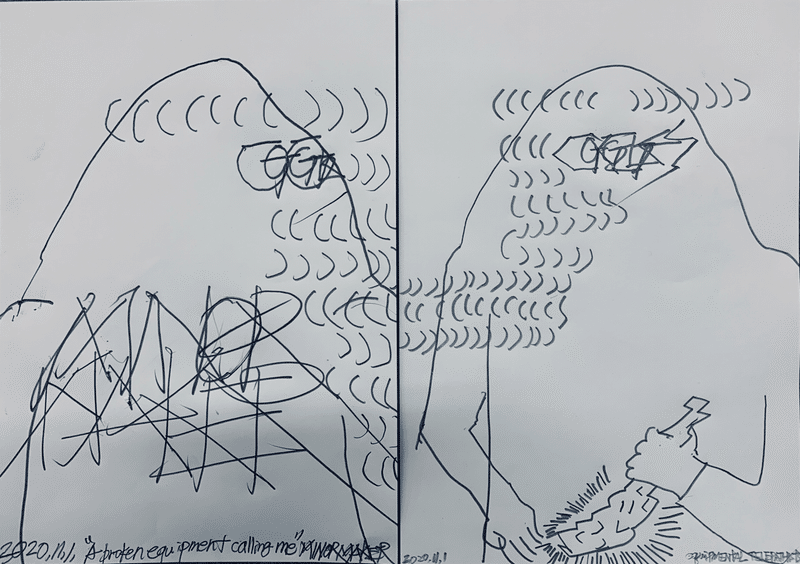

WLIGHTERSの「謎の本」

「ある日、いつもみたいに廃品とかゴミの山を漁ってた。そしたら、ボロッボロの汚い謎の本が出てきて、それをめくったときに食らったんだよね。なにこれって。」

ーーー

「前の時代のやつらって文字を書くじゃん、紙とか皮膚とか、なんかそれに痺れたんだよね。

だって、そんな物理的な堅牢度の低いものになんでわざわざ手で書くのか、わからないよ。なんでそこにこだわってるのか謎だし、ほとんど狂信的にやってるんだけど、でもね、それがさ、だんだん見てるうちにわかってきたんだ。」

ーーーー

これは今から約1000年後の、3020年代のKIDSたちの声。今回の展示では、彼らによって発見された「謎の本」の一部が集められている。

そこには伝説的な「WLIGHTERS」(=書き、灯す者たち)の奇行の所業が描かれている。

ーーー

紙も身体もその寿命の多少の長短はあるにせよ、儚く、やがては失われるものだ。

私たちはそれぞれに生き、やがて居なくなる。

その前提を土台にして、「書く」ということはあるような気がする。文明の進化を動かし続けてきたものは、未知への好奇心と、不滅への希求だった、これは様々なところで言われてきたことだろう。

「世界はやがて終わる。」この予感と、どう付き合っていくか?その問いに対して表現をして来たのが、人類のあらゆる文化・文明の歴史のように思う。

現代の文明がデジタルへの方向性を中心に据えているのは、「置き換える」ことによってそれをクリアできるという発想が土台になっている。

「そんなことはない、絶対に置き換えられないものもあるだろう。」

紙に書くということは、あえてそれを退けている。

紙に書くこと自体が、あくまで、居なくなる方が自然であるという立場に留まり、その中で生きるという態度表明をしている。書くことは「やがて去る者」が対象物に直接的に行い、それが失われるまでの間に居合わせた人が読み取るという、間接的な媒介の方法論であり、無常と絶対の協働によって行われている。

その少しだけの遅延の中で直接的に書いて託す。それを誰かが受け取り、何かを感じて考える。そしてそいつもやがてはいなくなる間にまた何かを書き残す。この保留とリレーの中で魂は生き続けてきた。

そう考えていくと、最近は自分の書いていることの半分以上は自分が書いたものではないような気がしている。

精一杯この身体と一枚一枚の紙を、様々な過ぎゆくものが停まる場とせしめようとしているのではないか、という気さえする。滅亡が逃れられない前提の中で人々の心を灯してきたもの、もしかすると、書というのはその希求を最も原始的な形で留めて、私たちの傍に立っているものなのかもしれない。

現在の書の再興隆の予感はそれとは無縁では無いと思う。あまりに形骸的に認知されている汚名に流されずに、何かを感じて、本当のコアにあるものを見つめたいと願う。それが真実ならば、それは息を吹き返すだろう。古い囚われを破壊して、あるべき姿を得体するだろう。

ずっと続くという嘘にもうみんな気付いてる。

身は軽くなった。生きてる間に本当が見たいだけなんだ。デジタルもアナログもかんけえねぇ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?