TOKYO MER ~走る緊急救命室~を読む 第1話

現在放送中のドラマ 日曜劇場『TOKYO MER ~走る緊急救命室~』内にて起こる様々な症例について、診断とその時の処置について、ケーススタディとして記載します。自己の再学習と、現在学びを深めている医療系の学生のお役に立てれば幸いです。

それでは始めましょう! T O 1 open

———————————————————————————————————————

第1話 待っていては救えない 命がある!

事故・災害・事件の現場へと駆けつけて、患者を救命するために発足した“TOKYO MER”。

救命救急チーム”TOKYO MER”のメンバーは、7人。チーフドクターの喜多見幸太(鈴木亮平)、研修医・弦巻比奈(中条あやみ)、看護師・蔵前夏梅(菜々緒)とベトナム人看護師・ホアン・ラン・ミン(フォンチー)、麻酔科医・冬木治朗(小手伸也)、臨床工学技士・徳丸元一(佐野勇斗)。そして、厚生労働省の官僚であり医師の音羽尚(賀来賢人)。その誰もが救命医療のスペシャリストたちだ。

発足記念式典の最中、バス事故で重篤患者が出ているとの通報を受けて、チームは現場へと急行する。そこには、何人もの命の危機に瀕した患者が待ち受けていた!複数の患者を危険極まりない事故現場でオペをするという前代未聞のミッションに挑む。

そして、医師の常識を超越した喜多見の救命行為は、厚生労働省で問題視されてしまう。

発足早々に解散の危機を迎るTOKYO MERに、工場爆発というさらなる試練が待ち受けていた…!喜多見とメンバーに難しい決断が迫られる!

参考:TBS公式サイトより

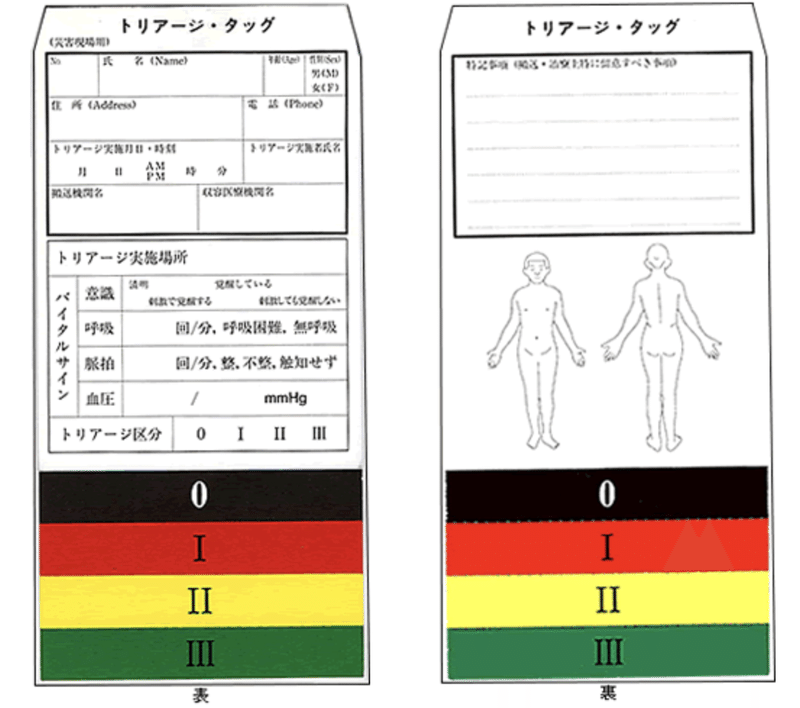

トリアージ&トリアージタッグ

まず始めに、喜多見チーフはバスの中へ乗り込みものすごい速さでトリアージを始めました。

トリアージ(Triage)とは

災害発生時などに多数の傷病者が同時に発生した場合、傷病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位を決定することを言います。救急の原則と言われている3つのT、選別(Triage:トリアージ)、治療(Treatment:トリートメント)、搬送(Transport:トランスポート)の3Tのひとつです。

そこで、活用するのがトリアージタッグ。

トリアージタッグ

緑色:第3順位 軽症群 手に取り付けるだけで、救護所または近くの医院での救護処置で間に合う人

黄色:第2順位 中等症群 今すぐに治療しなくても生命に影響はないが、放置しておくと生命の危険がある人

赤色:第1順位 重症群 体幹に重大な危険が迫っていて、速やかに(5分~60分以内)に救急医療機関で治療を開始すれば救命可能な人

黒色:第4順位 死亡群 体幹や頭部に重大な損傷があり、既に生命反応がなくなりかかっている人、または既に死亡している人

上記の識別により、TOKYO MERカーで処置を行うのは主に赤色タッグの人となります。

Case 1心肺停止の少女

心肺停止(CPA)

喜多見チーフは搬送中におおよその体重を推測

ストレッチャーにてBLS(一次救命処置)

心肺蘇生(CPR)を開始

除細動器(DC)のパッドを装着

アドレナリン投与

(体重による薬液の投与量を調整)

除細動器モニター波形にて心室細動(VF)あり

手動にて除細動

心肺蘇生(CPR)再開

反応あり、除細動器モニターにて心拍再開を確認

救急搬送

心肺停止に至った原因は不明

ここで心肺蘇生について

AHA(アメリカ心臓協会)ガイドライン2020のBLSアルゴリズムを覚える

成人におけるBLS

小児におけるBLS

ガイドライン2020では、5つの項目から6つの項目へ

「早期認識および予防」

「救急対応システムへの出動要請」

「質の高いCPR」

「除細動」

「心拍再開後の治療」

に「回復」が追加された

一般的にはAEDを装着後はAEDが心電図を自動で解析し除細動の可否を判断

ドラマでは、医師が心電図モニター波形を見て判断する

BLSよりICLS、ACLSに近い

除細動器↓

モニターに出た波形は心室細動(VF)

心電図の波形を覚える

心電図は1903年にオランダの生理学者ウィレム・アイントホーフェンによって検流計にて測定された。

ポイント

・致死的な波形でないか

・異常なQRSやST変化がないか

・QRSの幅は狭い?広い?

・リズムは規則性?不規則?

・P波はあるかどうか

致死的な波形とは

・心室細動(VF)

→今回はこれ!

・無脈性心室頻拍(pulseless VT)

心室頻拍の波形が見られた時は、必ず脈拍があるかどうかをチェックする

脈拍が確認できない時はこれ

心肺蘇生を開始する

・(トルサード・ド・ポワンツ)

ここでは説明しない

QRSの幅について

QRSの幅が0.12秒以下(3マス以内)か以上か?

0.12秒以上の場合、緊急を要する場合がある

リズムは規則性?不規則?

QRSのR-R間隔が規則正しいか、不規則かどうか

不規則な波形として有名なのが、心房細動(Af)

また

心室性期外収縮(PVC)、心房性期外収縮(PAC)などの不整脈があると不規則に見える

その他、不整脈には様々な種類があるため全て確認しておく

P波はあるかどうか?

P波を確認するためには洞調律とは何かを理解しておくこと

洞調律とは

心臓の洞結節から常に信号が出ていること

要するに「P波がありQRSの前にあるということ」

院内ではほとんどが12誘導心電図を施行する

そのため、12誘導心電図の波形も理解しておく

通常の心電図で映し出される波形は、大体が12誘導心電図の中でⅡ誘導波形

「12誘導心電図のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、aVF誘導はP波が上向き(伝導方向をほぼ正面から見ているため)」

これが確認できる波形が洞調律

PSVT(発作性上室性頻拍)

2種類あり

「規則正しく、P波がないもしくはQRSの後ろに下向きにある」

心房粗動

「鋸波状で300の割り算の頻脈」

1:1伝導 2:1伝導 3:1伝導がある

12誘導心電図では鋸波をⅡ、Ⅲ、aVF、V1誘導で確認

基本的に規則性があるが、カルシウム拮抗薬やβ遮断薬を投与されている方では不規則になることがある

Case 2腹腔内出血の女性

血圧低下あり

ワイヤレスエコー(ワイヤレス超音波画像診断)を実施

→腹腔内に出血を認めMERカーにて緊急手術へ

開腹して腹腔内の血液を吸引しながら出血箇所を検索

→肝臓損傷による出血を確認

縫合して止血

腹腔内に残っていた血液を吸引

新たな出血がないことを確認

出血が止まり血圧低下もなし

ドレープにて保護し救急搬送

ワイヤレス超音波

手術に関して使う物品についても知っておくと良い

メス

鉗子(ペアン)

ケリー鉗子

コッヘル鉗子

鑷子

剪刀(クーパー)

持針器

糸 色々な種類があります

吸引器

開創器

レバー鈎

など様々な器具があります

Case 3救出中のトラック運転手

すでに救急隊によりネックカラーが装着されている状態

意識を確認しながら胸部の打診 → 左肺野で異常音

瞳孔確認 → 瞳孔不同あり

急性頭蓋内血腫の疑い(外傷性頭蓋内血腫)

(脳の圧迫により瞳孔不同が出現)

穿頭器による頭蓋骨に穴を開ける

(頭蓋内圧を減圧するため)

途中で心肺停止 → アドレナリン投与

左胸部異常打診音から左緊張性血胸疑い

ワイヤレスエコーで確認

血腫が左の肺を圧迫

同時に看護師にてバッグバルブマスクによる換気開始

胸腔ドレーン挿入

心肺蘇生開始

心拍再開

救急搬送

打診について

診察には、問診、聴診、打診、触診がある

その中の打診音は、鼓音、清音、濁音がある

音の高さと響きの違いがあり、鼓音が最も高く響き、濁音が低く響かない

肺は清音

お腹は鼓音

臓器は濁音

Case 3の方は肺の打診の際はどうだったのでしょうか?

胸水、血胸は濁音

気胸は過共鳴音

ドラマの中で緊張性血胸の疑いと言っています

なので、おそらく濁音となります

瞳孔について

瞳孔とは、眼球の黒目のこと

瞳孔は副交感神経と交感神経の両方によって調整されている

瞳孔の収縮を起こす副交感神経:

瞳孔括約筋

毛様体神経節

動眼神経

視神経

視交叉

視索

上丘腕

エディンガー・ウェストファル核

視蓋前域核

視放線

後交連

視覚皮質

瞳孔の散大を起こす交感神経:

瞳孔散大筋

視床下部の自律神経調節核群

頸動脈神経叢

脊髄

など

瞳孔に関わっているのは、脳であるため(部位や役割については細かいので省きます)脳疾患を疑います

(薬物も関与するが・・・ややこしいので)

瞳孔異常について

瞳孔異常は、末梢病変、中枢性病変、交感神経病変、副交感神経病変、虹彩筋の疾患、視覚路の疾患に起こる

両側性のことも一側性のこともある

瞳孔不同(アニソコニー)について

左右の瞳孔が0.5mm以上差があること

対光反射について

瞳孔に光を当てたときに通常は収縮する(収縮する場合は正常)

これを「対光反射あり」とする

外傷性頭蓋内血腫

外傷性頭蓋内血腫では、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、脳内血腫(脳挫傷)がある

脳の表面は、以下の順となっている

頭皮→筋肉→頭蓋骨→硬膜→クモ膜→軟膜→脳実質

このうち、頭蓋骨と硬膜の間に血腫ができたものを硬膜外血腫、硬膜とクモ膜の間にできたものを硬膜下血腫

今回は外傷性硬膜外血腫疑い

硬膜外血腫について

血腫の好発部位は、中硬膜動脈が走行する側頭部または側頭・頭頂部が最も多く50〜60%を占めている

その他、前頭部、頭頂・後頭部や後頭蓋窩にも発生する

症状の経過は必ずしも血腫量とは相関せず、出血部位や出血する速度と関係する

側頭部に発生するものでは、意識障害よりも、瞳孔不同が先行する傾向にあり、また出血速度が早いものでは急激に意識障害が進行し不可逆的な変化をきたす

上記の診断にて脳の圧迫、脳の圧迫による随伴症状を軽減するために、緊急で穿頭器による外減圧術を施行している

胸部外傷と緊張性血胸について

胸部損傷は、鈍的外傷または穿通生外傷により起こることがある

最も重要な胸部損傷は以下

大動脈破裂

鈍的心損傷

心タンポナーデ

動揺胸郭

血胸

気胸(外傷性気胸、開放性気胸、緊張性気胸)

肺挫傷

多くの場合、血胸と気胸が同時に認められる(血気胸)

胸部外傷では、損傷が呼吸、循環、又は両方を妨げる

以下により呼吸が抑制される可能性がある

肺または気道の直接的な損傷

呼吸力学の変化

上記の血胸、気胸、動揺胸郭は呼吸力学を変化させる

緊張性気胸は循環だけでなく呼吸も障害する

胸腔ドレナージ

必要な物品は

・消毒

・局所麻酔

・胸腔ドレナージチューブ(Chest tube)

・メス

・曲ペアン鉗子

・ケリー鉗子

・縫合セット

など

消毒後→局所麻酔→皮切→剥離→挿入→固定→クランプ

病院などでは、このままドレナージが行われます

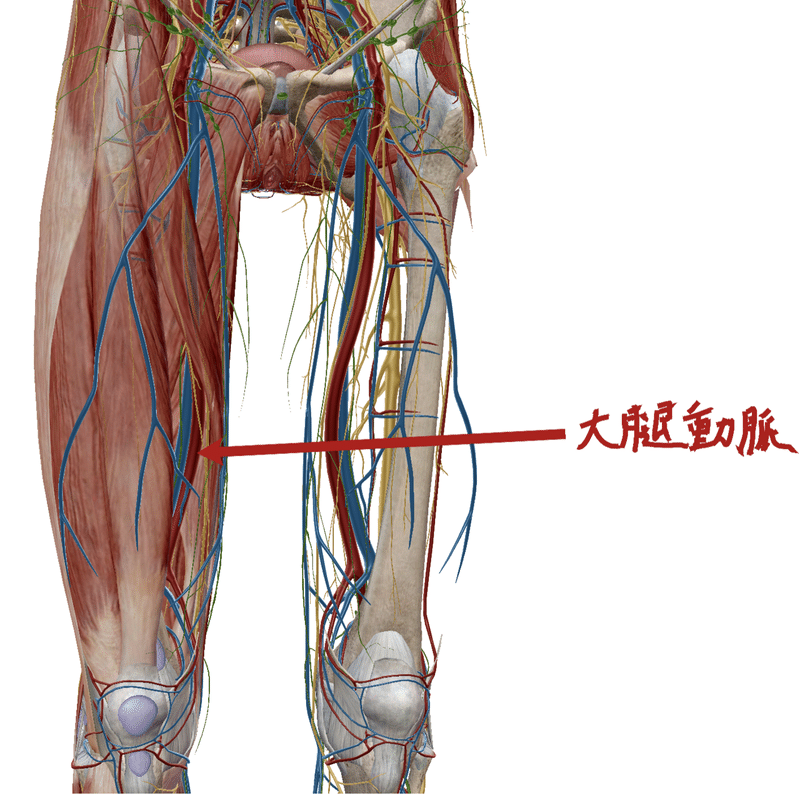

Case 4 右大腿部に鉄骨が貫通したレスキュー隊員

(その前に他2名ほどいますが省きます)

建物の爆発にて最終チェックをしていたレスキュー隊員が取り残された

制止を振り切りレスキュー隊員を探しに行った喜多見チーフ

発見時、レスキュー隊員は右大腿部に鉄骨が貫通しており身動きが取れない状態

意識はあるが、ガスが室内はガスが充満してきている

貫通した鉄骨が大腿動脈を貫通

鉄骨から体を引き抜くために大動脈を一時的にクランプ(遮断)するため手術

しかし麻酔なし

・切開

・大腿動脈を上、下2箇所クランプ

・体から鉄骨を切り離す

・ガーゼ保護

・搬送

今回は以上

記事の投稿場所を変更致しました。申し訳ございませんが、下記サイトにて引き続きお楽しみください。

TOKYO MER ~走る緊急救命室~ を読む

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?