【地方公務員1年目のためのデジタル戦術虎の巻その1】効率化に対する考え方

タイピング速度を上げるには一定の時間を必要とします。このように「スキル」というのはその習得のために一定の時間を要するものです。

一方で、知ればその時点からできる「テクニック」も存在します。

業務の効率化はスキルの習得と並行しながら、1日1つずつで良いのでテクニックを学習していくことによって日々の成長を実感しながら実現していくことが重要です。

併せて、効率化を実現するために身に着けるべき考え方があります。

それは「反復試行性の高低」です。

何度も繰り返す作業において無駄を削減していくことが、自然と業務効率を向上させます。

一方で、あまり繰り返しのない作業は効率化の恩恵をそれほど受けることができません。

卑近な例でいえば、たまのバーベキューのために、めったに買わない紙コップや紙皿の値段が150円か99円かで悩むより、毎月の携帯電話料金を4,000円から2,000円にできないかを検討することのほうが、そこから先毎月の支出見直しに繋がり、結果として大きな支出減を実現します。

また、考え方として「意思や労力を信用しない」「仕組みで解決できないかを検討する」ことが必要です。

これもまた生活を例に考えてみましょう。

反復試行性の点においては、部屋の電気を使わないときに消す、ということは有用になるわけですが、一方でこれを実現するために「みなさん電気は忘れずに消しましょう!」と習慣づけることでこれが実現可能かというと疑問が残ります。

この場合、意思や労力を信用しない、という前提に立って考えると、センサーによる電気の点・消灯ということが視野に入ってくることになります。

ただし、効率化ということになると、センサーの導入費用との釣り合いの問題が出てきますので、一概にセンサー導入が最適解とはならないわけであり、場合によっては「一定の消し忘れを受容することが最も効率的である」ということも考えられることになります。

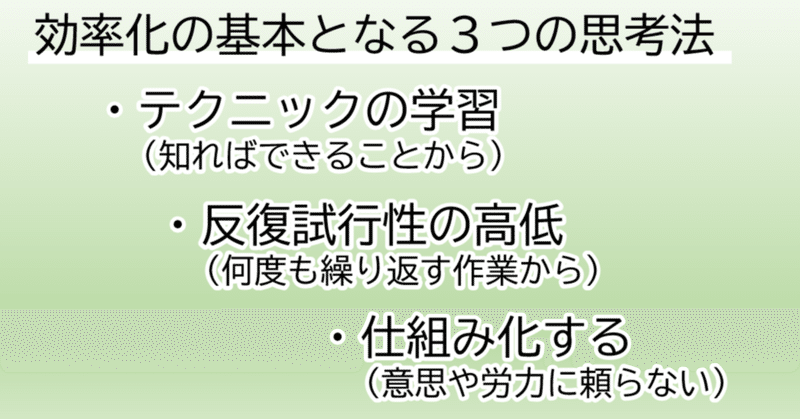

このように、効率化においては、「スキルの習得と並行したテクニックの学習」「反復試行性の高低」「意思や労力に頼らない仕組みの構築」の3点が重要な考え方となります。

まず、この3点を念頭に置いた上で業務と向き合うことが、効率化という視点においては重要になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?