わたしには自分の頬を愛撫する手がない

「輪舞」と呼ぶ図案へのステッチを4度も試みてしまった。これだけ同じ図案を刺したのは久しぶり、終えた直後の徒労感というか性根尽きたというか、手筋が強ばりアイロンが上手くつかめなかった。

図案を読むというのだろうか、ステッチを始める前に何度も糸の動線を目でシュミレーションする。

陽光のなかで19枚の葉が踊っている。葉っぱがおしゃべりする声も聞えた。あぁ、なんて楽しげなんだろう。ところがいざ刺し始めると、もう一向に葉が動いてくれない。シュミレーション通りにフォルムが描けない。初めての図案を刺す手の緊張のほどが、そのまま糸目に影響しおしゃべりする暇などないのだ。

予め図案に施したappoggioというしつけ糸の道筋を辿りながら、糸継ぎをしつつステッチを積んでいくのが、このアエミリア・アルスの特徴だ。フォルムを囲む枠のようなものを作らず、ダイレクトに空間にステッチしていく。PUNTO L'ARIA(空気へのステッチ)ともいわれる由縁だ。

花や果実など中心となるフォルムには、簡単な糸回しが施されるが、様々ある葉の図案については、どれも葉脈に簡単なappoggioを置くのみ。あとはそれを頼りにステッチを積み重ねていく。たとえば最初の段でひと目読み違えたとする。そうすると最期の段で想い描いたフォルムとの誤差が、かなり出る。それを手直しするには、その葉を刺し始めた位置から再度やりなおさなければならない。

アエミリア・アルスに関わったことのあるおおかたの人は、もう大変だからと針を投げてしまうことの方が多い。そこをもう少し辛抱して刺しつづけると、ある日突然に自在な針裁きが出来る自分に気づく。とはいっても、その道を得るのはなかなかだ。

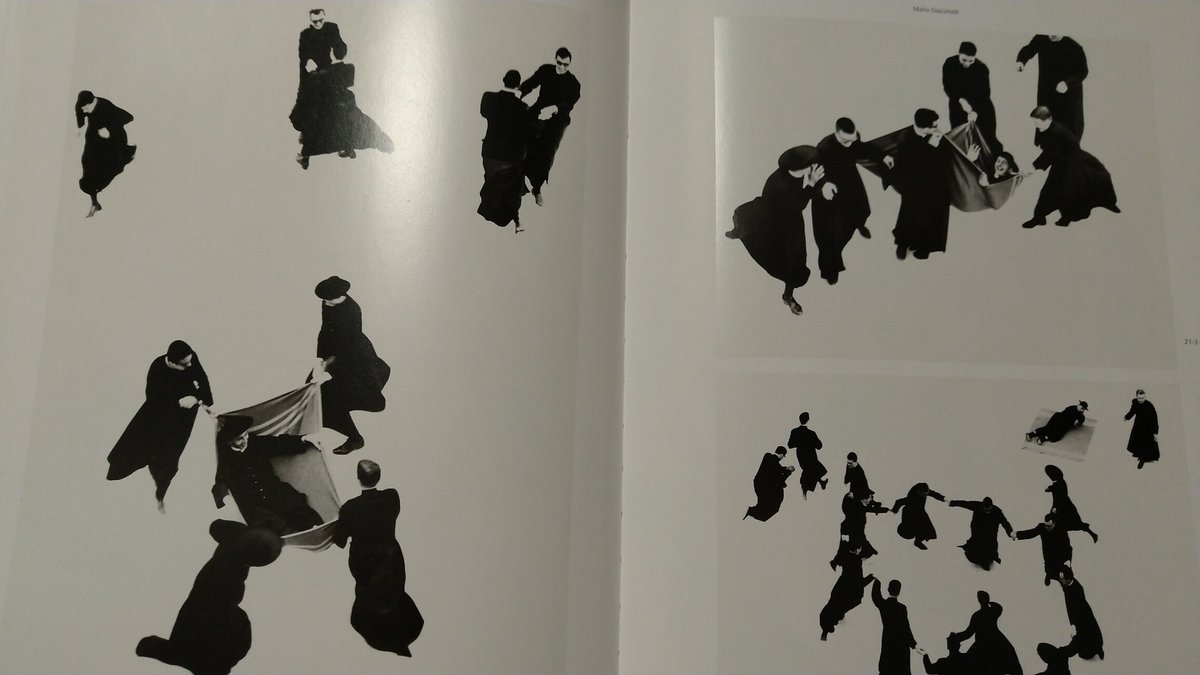

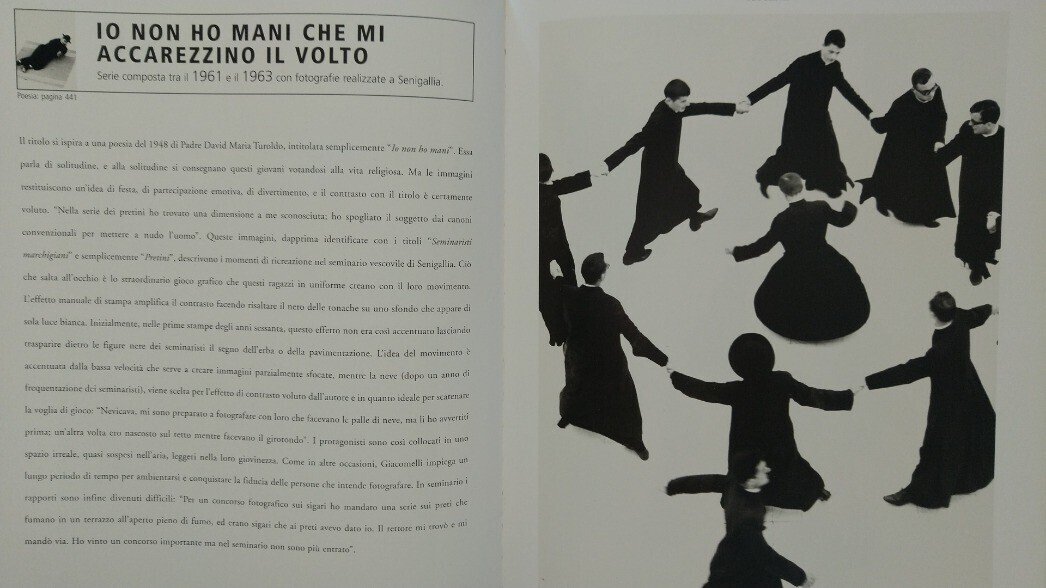

手をつなぎ輪になり、ぐるぐると回りながら踊る神父たち。神学校に学ぶ若い神父たちの日常をとらえた「IO NON HO MANI CHE MI ACCAREZZA IL VOLTO/わたしには自分の頬を愛撫する手がない」とタイトルされた作品だ。

girotondoという素朴な子どもの遊びというが、膨らんだ黒い法衣の裾から回転の早さが伝わる。

girotondoに興じる神父たちの様子を、レースの葉っぱたちで描けたら。この図案を試み続けた本意は、それだったかもしれない。

惹かれた対象を興味し続けると、不思議な出会いが重なることがある。同じく『IO NON HO MANI・・・』で、雪舞うなかにいる大男、ふたりの神父が、ダヴィデ・マリア・トゥロルドとカミッロ・デ・ピアッであることを認め驚くくだりが、須賀敦子著『コルシカ書店の仲間たち』にある。

神父であり詩人でもあったダヴィデは、コルシカ書店創設時のメンバーだ。しかも『IO NON HO MANI ・・・』はダヴィデ当人の処女詩集であった。割れた大声で話し、手はグローブのようだから、よくも「わたしには手がない」なんていえる、とみながからかった。須賀さんによってダヴィデの人となりが幾重にも思い浮かぶ。

生れはフリウリの極貧農家だ、とひと口で言ってしまえばそれだけだが、「とうもろこしのパンにつける塩が買える日はよかった」という貧しさを、ではいまの私たちが思い描けるかといえば、それも難しい。ヴェネツィアにあるサン・セルヴォーロ島では、かつての精神病院が博物館として公開されている。

薄暗い通路に並ぶ収監されていた人たちの写真を前に、彼ら出自の多くが農民であったことを教えられた。貧しさからとうもろこしのみを摂る暮らしは、ヴィタミンの欠乏を招き、皮膚をやられ中枢神経をやられ精神を狂わした。ときには小さな窓に身を捻り込み、海へ身を投げた人もいたと聞いた。

わたしには自分の頬を愛撫する手がない。須賀さんの目にあったダヴィデが、どれだけジャコメッリの写真への読み解きを深めただろう。ベルガモ修道院にあったダヴィデの最晩年が、実際に目にした光景のように思い浮かぶ。

あの巨大な図体のまま、ロンバルディア平野を見下ろす山の修道院の仕事

部屋で、若い修道士たちを大声でこきつかい、大きな手で小さなグラスに

注いだグラッパを、朝からぐいぐいやりながら詩を書き、満月の夜には、

中世の塔が影をおとす石畳の広場で友人に別れを告げつづけるだろう

(ダヴィデに『コルシカ書店の仲間たち』より)

アッシジのサン・フランチェスコ修道院を訪ねた帰路の坂道で、月夜の下で憩う修道士たちの小さな絵を見つけた。須賀敦子についてもダヴィデ神父についても、ジャコメッリについても知らなかったら、けっしてこの小さな絵を手にはしなかったはずだ。

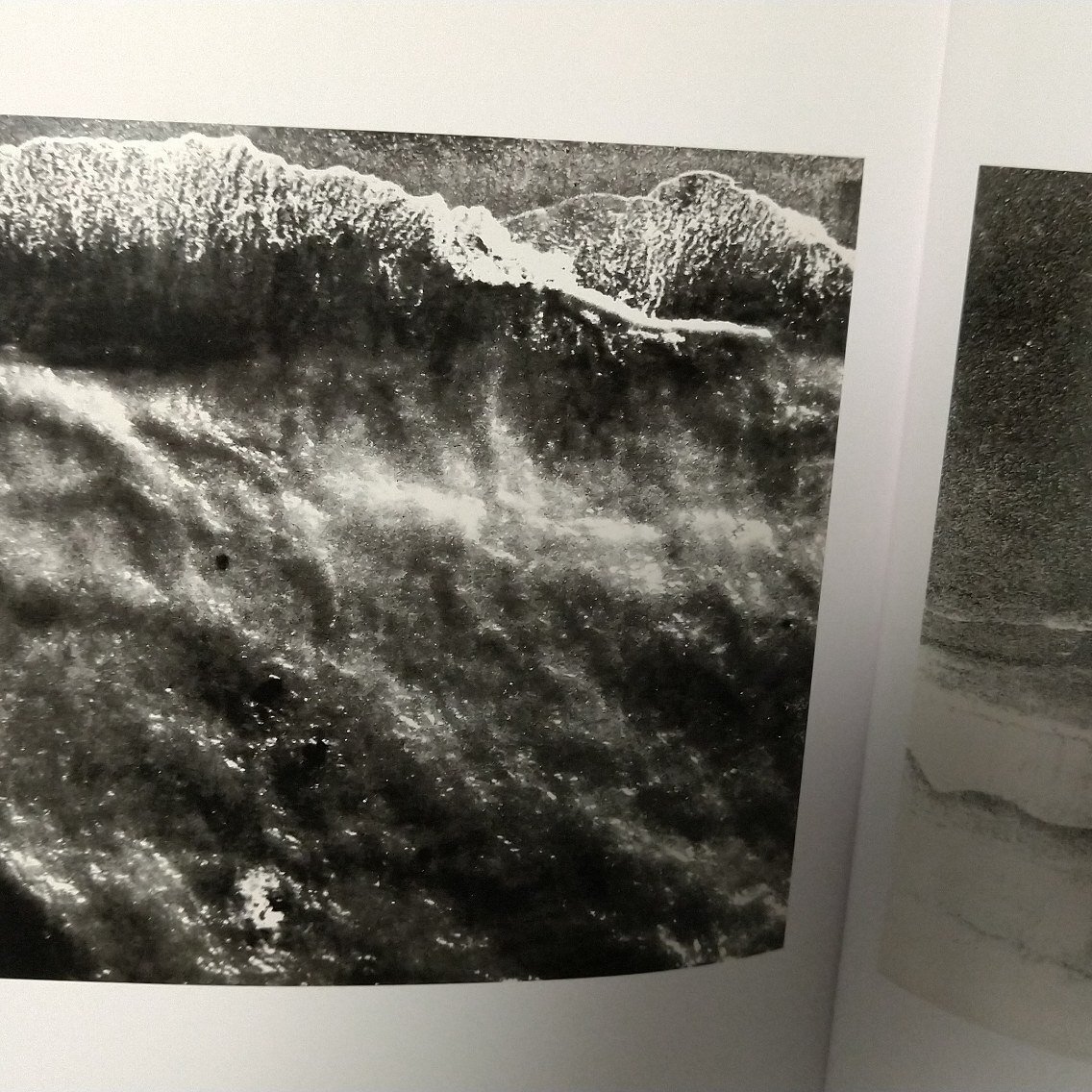

アドリア海沿いの小さな町、セニガッリアで生れ、そこで印刷所を生業として暮らした通したジャコメッリは、23歳のクリスマスに初めのカメラを購入する。海岸に恋人と出かけ、打ち寄せる波をカメラでとらようと試みるが、それが適わぬと理解すると、即座に波の動きに合わせカメラを動かした。

ジャコメッリによって、写真表現が、「詩」や「哲学」と等しく存在の意味を解くものと気づいた。

「現は夢、夢こそが真実を解き表す」

感動が、彼の写真の不思議さを読み解き続けさせた。いつかその感動を、このレースに乗せられたらよいのだが。

レース仲間のフランチェスカが言ったではないか。「あなたの手は、自身の真理と宝石を生み出しつつあるのよ」と。おそらく彼女も私と同じたぐいの意図を、レースのなかに見ている。

刺す)とも言われる。

様々なバリエーションのある葉たちがどう複雑なフォルムをしていても、葉脈位置に点々と施したappoggioを頼りに、ひたすら目を積み上げていく。この位置で糸を取りここで糸を渡らせと、ひと目ひと目糸の痕跡を読みながら形を作っていく。花や果実にはフォルムを囲む枠のような最低限の糸まわしをするが、ステッチの量を規定されない葉については、刺し手の思惑がそのまま形に表われる。ほとんどの人がこのレースに手こずる謂れはここにある。でもそれを辛抱し手慣れるまでステッチし続ければ、ある日突然に思いのままに糸でフォルムを描いている自分に気づく。そうなればステッチするのが喜びに転じるのだけれど、なかなか道は遠い。

ボローニャのレース教室に通い始めた年の、帰国後にさて、と針を手にしたら、あらゆる事を理解できていない自分に震撼した。真冬でストーヴの前にいたというのに、腋下で冷や汗がだらだらと流れた。

「輪舞」の葉たちも、空間に4,5段糸を積んで小さな形を作っていく。もし最初の段でひと目読み違えると、最期に来て全体の姿が2mmほども狂う。こんな小さな葉での2mmの相違は痛い。想い描いた形にならない。だから緊張して目を読む。すると手が緊張し糸も緊張する。刺し終えた4枚の図案を並べると、「どこが違うの?素人目には全部が同じに見える」とそれぞれが言う。「それって、完美主義?」とも言われた。中国語のようでよく理解できなかったが、完璧主義に近い意味らしい。

「だってパオラが褒めないもの」と笑って納めたが、脳裡にある葉っぱたちの喜びが、悔しいくらい聞えないのだ。

まぁ、これが今の手なのよ、と4枚目を手に心身の疲労をひとり慰めるしかない。

今もそうした遊びがイタリアにあるのかは知らないが、半世紀ほど前にはgirotondoという、手をつなぎ輪になり歌いながら踊るだけの素朴な遊びがあった。

「Io non ho mani che mi accarezzino il volto / 私には自分の頬を愛撫する手がない」とタイトルされた、写真家ジャコメッリが神学校を舞台に撮った一連のなかに、girotondoに興じる神父の卵たちの姿がある。

セニガリアに生れその地で終生写真業を営み、日曜になると取材に出る。それ以外で町の外に出ることはなきまま、生涯を終えたマリオ・ジャコメッリ。

彼の写真のなかに入り込むと、現は夢であり夢こそが真実を解き表す、のような感覚に囚われ、立脚する位置が揺らいでくる。「海辺に寄せる波のままにカメラを動かし、シャッターを切る。走る車から転げ出て静止せぬうちに被写体を撮った」写真を独学で学んだ彼の撮影作法は独特だった。この不思議な表現者の「現」と「夢」を実際に確認しようと、故郷のセニガリアに留まらず、アペニン山中の寒村スカンノにも足を運んだのだった。

「アヴァンギャルド」の講座で、ベルエポック期のパリを撮ったウジェーヌ・アジェについて学ぶ機会があった。このとき初めて写真が文学を読むに等しい表現であることに気づかされ、ジャコメッリに至るまでの道を歩き始めたわけだ。学びの起点は「気づき」にあると痛感することが、多々ある。

降りしきる雪のなかgirotonndoに興じるふたりの大男は、須賀敦子著『コルシカ書店の仲間たち』でたびたび登場する神父たち、ダヴィデ・アリア・トゥロルドとカミッロ・ピアッ神父だ。手前が割れ声のダヴィデ、後方の黒縁めがねがカミッロ。実際のふたりの姿を念頭に『コルシカ書店の仲間たち』を再読すると、彼らの生きた時代が如実に思い浮かべられ、勝手に読書の意味が深まった気がしたものだ。

フリウリの「トウモロコシのパンにつける塩が買える日はよかった」というほど貧しい農家に生まれたダヴィデ神父は、若い時分の須賀さんに少なからず影響を与えた詩人でもある。極貧下の農家の日々を想像するわずかな学びを、ヴェネツィアのサン・セルヴォーロ島にある精神病院博物館で得たことがある。館内を一巡した後、出口近くの薄暗い通路には、収監されていた人たちのたくさん写真が並んでいた。そこで彼らの大多数が農民出身であることを教えられた。腹を満たすのはトウモロコシだけ、それのみを摂っていると、ヴィタミンが欠乏し、皮膚をやられ中枢神経をやられ、精神を病むという。ときには小窓から海に身を投げた患者もいたという。解説に耳傾ける私たちに彼らの視線が向いた。

ジャコメッリの写真は心の引き出しからいつでも取り出すことができる。そうした心の作用が、レースの図案に彼の写真を重ねたのかもしれない。アッシジのサン・フランチェスコ修道院を訪ねた帰り道で、月夜の晩にくつろぐ神父たちの絵を見つけた。ベルガモの山中にある修道院で暮らしたダヴィデ神父についての、須賀さんの語りを知らなかったら、きっと私はこの絵を手にしなかっただろう。

旅での体験、折りにふれての読書、音楽。内外で目にした絵画や写真、そしてそれぞれの地域で語り継がれる食べ物との出会いに育まれ、今の私があるはずだ。こうした事々が、きっと私の「青い鳥」なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?