務川慧悟リサイタルツアー2024(感想編)

2024年夏の務川慧悟さんのリサイタルツアーは特別だった。なんせご自身初の全国ツアーと銘打っての貴重な5公演だったから。東京、大阪、愛知の3大都市に加え、務川さんに縁深い福島と長野の5ヶ所。ようやくの公演を楽しみにしていた地元ファンや遠征して複数の公演を聴きに行ったファンなど、多くの方が会場に足を運んだ。各公演はどこも完売あるいは満席に近く、会場はもちろん講演後のSNSも大変な盛り上がりだった。

私はそのうちの3ヶ所(豊田、大阪、駒ヶ根)で務川さんの演奏を聴くことができたので、〈感想編〉として私ごときの感想で本当に申し訳ないのだが、貴重なプログラムと演奏を振り返ってみたいと思う。

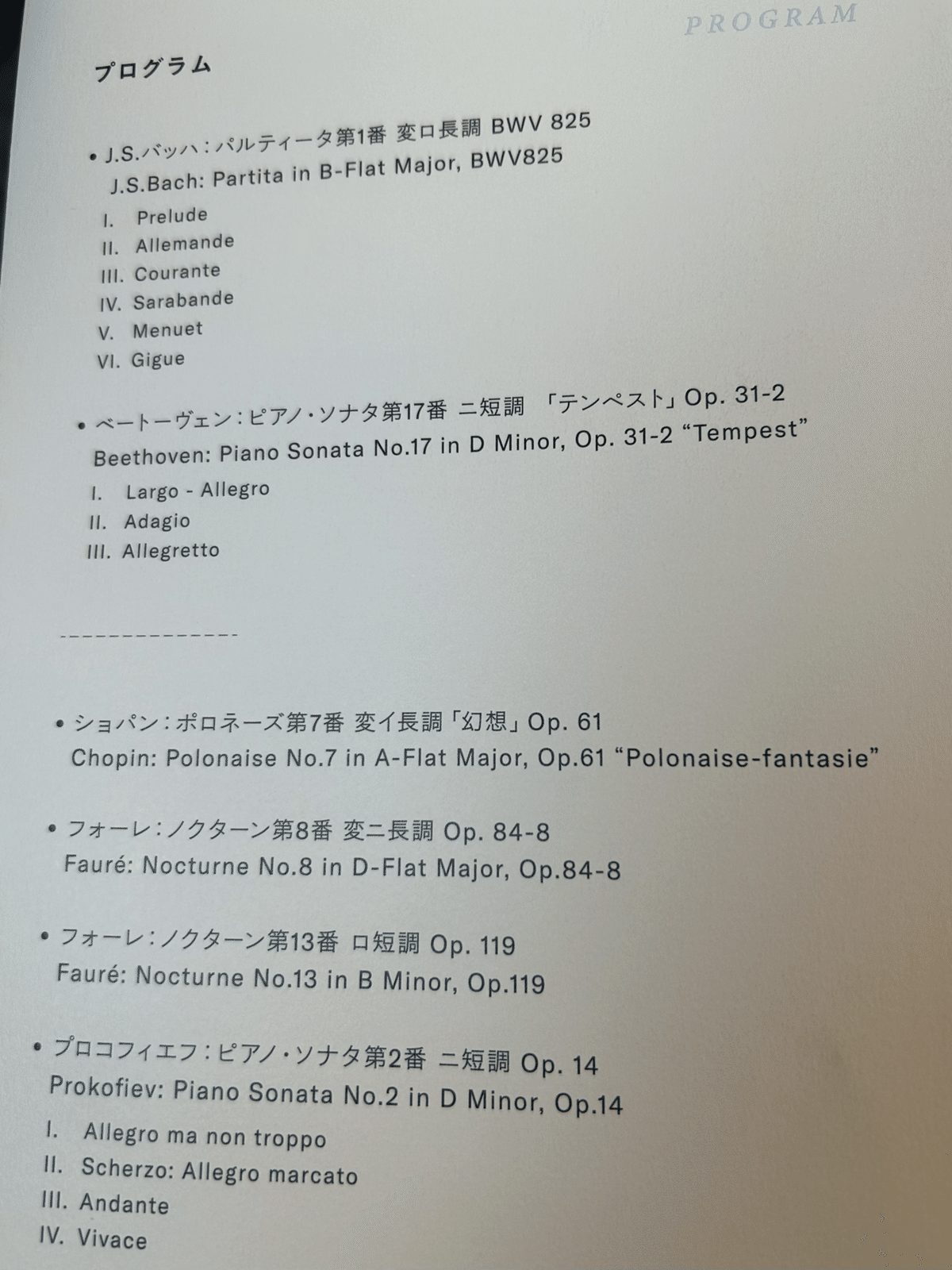

☆プログラムはこちら

☆5公演のデータ編はこちら

🎹J. S. バッハ:パルティータ第1番 変ロ長調 BWV 825

前半は、偉大なる2人の芸術家、バッハとベートーヴェンの王道ともいえる作品がテーマとなっている。

まずはバッハ。

4か月前、務川さんはオンリーバッハ3公演(八ヶ岳4/13、4/18/19美竹サロン)を行い、フランス組曲全6曲に、アンコールとしてブゾーニ編シャコンヌを演奏した。以前から務川さんは演奏会のプログラムにバッハの曲を入れており、2019年には大曲「ゴルトベルク変奏曲」だけの演奏会を開催している。「バッハ弾きと呼ばれるピアニストになりたかった」と語っていたこともあるほど、務川さんにとってバッハは常に取り組んでいきたい作曲家の1人らしい。

事前のインタビューで務川さんは今後のバッハについての取り組みを語っている。

今後、さらに本格的にバッハ作品を演奏していきたいと考えており、その観点で、例えば宗教的で荘重なテーマや音型などが盛り込まれた「平均律ピアノ曲集」のような曲よりも、まずはカジュアルに弾ける軽めな舞曲組曲から集中的に取り組み、そこからさらに時間をかけて、舞曲以外の作品群にも入っていきたいと考えています。

なので、今回、冒頭にパルティータを持ってきたのは、今後の僕が描いている行程の流れをご紹介する意味で一つのプロローグ的な提案でもあります。「パルティータ 第1番」は、最も軽やかでサロン的な舞曲で構成されていること、それから、次のベートーヴェンのソナタ「テンペスト」との調性関係やバランス的な対比で選びました。

そんな意思が込められたバッハのパルティータが最初の曲だ。

コンサートの最初の曲というのは、演奏者はもちろん聴衆の方も緊張する。何度もお聴きしている推しのピアニストとはいえ、その日のホールにはこっちだって入って30分足らずだし、両隣は見知らぬ方。拍手で迎えた務川さんのその日のコンディションなど知る由もなし。開始前の会場はいつも独特の緊張感に包まれている。

第1曲プレリュード。ピアノに向かう務川さんが決意して鳴らした音は公演の、そして全国ツアーのまさに幕開けを告げるものでもある。すぐにペダルを抑えた調べが会場にこぼれ出す。清浄。そんな言葉が浮かんでくる。特にいずみホールでは、音が空に駆け上がっていく感覚を覚え心弾んだ。

第2曲アルマンドでは明るい曲調の中、右手のメロディが軽快に優しく歌う。務川さんはまるで歩みの途中で時々振り返るかのように、慎重にそっと音を置く。音のボールは決して地面でバウンドするのではなく、軽いタッチで再びふわりと舞い上がる。

明るい雰囲気は第3曲クーラントでも続く。まるで水のように音楽は流れ止まらない。両方の旋律がくっきりと主張しているのが微笑ましい。この最初の3曲で、私達はもう務川慧悟の奏でるバッハの世界に取り込まれている。不安は消え、務川さんの示す方向にゆっくりと足を踏み入れて行く。

フランス組曲全曲公演の時に、務川さんは「バッハの曲群の中でも、舞曲は自由度が高い」ということを仰っていたが、今回のパルティータも自由さを感じる演奏だった。

バロックというとノンレガート奏法の演奏が脳裏にいくつも浮かぶ。音色がクラヴィコードやチェンバロ、あるいはフォルテピアノそのもののように聴こえる演奏も多い。

務川さんもペダルを抑えめにするなど、もちろんそのような意識で弾いているのだろう。その一方でペダルを長めに取る部分があったり、ルバートや装飾音の入れ方などには、バロックの枠にとらわれない自由さが感じられた。

それでも務川さんがもし音色をとことん追求するのなら、常にチェンバロやフォルテピアノで演奏したいと思うだろうし、現代ピアノで演奏する場合も音色をそれらの楽器にさらに寄せて演奏するのではないだろうか。務川慧悟ならそれほど厳格に考えていてもおかしくはない。

しかし彼は現代ピアノで演奏することを排除していない。つまり音色そのもの同様に現代ピアノならではの表現も大切にしているのだと思う。

昨年のコンサートと今年4月の全バッハ公演のアンコールで演奏したバッハ=ブゾーニ編「シャコンヌ」。あの曲はバロックではないが、表現の自由さとバッハの世界観の継承という意味で重要なトランスクリプションだった。

「バッハの時代に現代ピアノがあったとしたら」と務川さんが仮定して話していたこともあったが、バッハの曲を現代ピアノで演奏する時は、バッハが現代ピアノがあればなしていたであろう音色、作り上げていたであろう世界を楽譜から読み取り演奏しているのだと思う。バッハが楽譜に込めた宇宙が、務川慧悟の手で現代ピアノに蘇る。

第4曲サラバンドで、ようやく聴く方も一息吐く。穏やかな左手の伴奏に乗せて、右手の繊細なトレモロが煌めく。天上で奏でられたフォルテピアノの音珠がポロポロと降ってきて、その様子を見上げるように務川さんは天を仰ぐ。

メヌエットはいわば三部形式のような形。瀟洒な曲の連続は次第に盛り上がりを増していく。

最後のジーグは速いスピードでの展開。左手が低音域から大きく跳躍してクロスし高音域の主音も奏で、連符の後2音を中央辺りにほぼ固定した右手が弾く。狭い音域で曲がテンポよく展開していくのが楽しく、務川さんの左手クロスを堪能しながら曲は終わった。

務川さんはプログラムや曲について、文章やトークなどでファンに説明することが多い。専門的に語り出せばいくらでも深くなる内容を一般ファンに噛み砕いてしっかりと伝えてくれるのは本当にありがたいし、ファンサービス凄いと毎回感動していたのだが、きっとご自身でも語りたい、ファンと共有したいという思いがあるのだと思う。

バッハへの思いと今後の展望、〈今後の僕が描いている行程の流れをご紹介する意味で一つのプロローグ的な提案〉と紹介してくれるのはファンとしても嬉しいではないか。

コンサート最初の曲であるとともに長いプロジェクトへの第一歩となる曲。まるで空中に踊り出していくようなパルティータは、明日への第一歩を灯す明るさを感じさせてくれた。

🎹ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第17番 ニ短調 「テンペスト」Op. 31, No. 17

この曲の選曲理由について、務川さんはこう語っている。

もっとマイナーなものを弾いてもよいかとも思ったのですが、前半は長らく僕自身の中で温め続けていた王道作品で正々堂々と勝負したいという思いがありましたのでこの作品を選びました。今の僕にとって最も自信を持って弾ける作品という意味では、「テンペスト」や「月光」「ワルトシュタイン」などのいわゆる有名曲なんです。僕自身の中でようやく解釈を得つつあって、これらの有名作品には有名なりの理由があるんだな、ということが、自分の中でも納得できるようになってきたんです。

まさに満を持しての「テンペスト」。

さらに第1曲「パルティータ第1番」との調性も選曲の理由の一つだったと明かす。

(パルティータ第1番が)変ロ長調の主和音で終わって、その和音をナポリ和音として捉えれば、次の有名なピアノソナタ第17番「テンペスト」の出だしへと自然なつながりができる

ナポリ和音とは? 皆さんはもちろんご存じでしょうが一応引用しておく。

「短調のⅡ度上の三和音の根音を半音下げ、転回して六の和音としたもの。またそのままの音程関係で調音のⅡ度上の和音としても使われる」ナポリの6の和音(音楽之友社『音楽中辞典』)。

前曲との音の繋がりを意識しつつの冒頭アルペジオ。それだけで今までと全く異なる世界が凪の海のように広がる。あまりに有名なこの曲は、レティチターヴォ的な右手単音による展開も多い。

問いかけるような右手から、右手は下方、左手和音は上行する切迫したフレーズ。何度も右手はためらいながら問いかける。

ちょうど「ハイリゲンシュタットの遺書」を書く少し前の頃の作品だーこれも思えば「死」であろうか?しかしこの遺書の実際の内容は、遺書というよりむしろ生きる決意を表明したようなものであった。ベートーヴェンという人は明らかな革新者であって、ピアノが進化してゆく時代の中で、新たな響きを探した人でした。自分は芸術によって革新を成すのだ、という強い決意を恐らく持ち続けながら生きた彼による、ロマン派への先駆けともなる新たな響きの萌芽が、このソナタには既に見えるように思っています。

この頃のベートーヴェンは耳の不調が進行し死を決意するほどの苦悩の状態にあったが、「芸術」に対する使命感から生きることを選ぶ。その心情が表れているような演奏だった。

3つの楽章はすべてソナタ形式で、これは新しい試みだったそうだ。レチタティーヴォは1音1音噛みしめるようにゆっくりと。苦悩の部分と、吹っ切るような性急。後半のテーマ「死」があまりにも強烈なので、前半においてもやはり務川さんの頭をよぎっていたのだろうか。反語のように「生」への表現が鮮烈に響く。まだ死にたくない、生に向かっていきたいという強いエネルギー。心の迷いはラストの音とともにゆっくり闇に消えていく。

穏やかな第2楽章、本当にゆったりとした時間が流れていった。務川さんは心のひだを一つ一つ確認するように、ゆっくりとしたテンポで丁寧に奏でていく。なんでしょうか、この安らぎ。心を許しなさい~身を委ねなさい~と、あたかも安らかな眠りに誘うような時間。……からの決然としたラストは、pの2音が木霊のように後を引いた。

第3楽章。1楽章の心の迷いがいよいよ切迫感を増す。常に止まることなく常に動き続ける曲調。もう逃げ場はない、とにかく走れ! 迷いながらも走れ! 死に囚われ内にこもっている期間は終わり、もう外に出た。迷いは常に心に巣くっているがとにかく外へ動き出すしかない……といいながらも、しかしまだまだ悩む。務川さんは時にはペダルたっぷりで夢のような一瞬を見せ、小休止やルバートで心の揺れを表現し、アクセントを柔らかくしてと、迷う心を責め立てない優しさを見せる。ラストも徐々にテンポを落とし、生きることを決断した歩みに寄り添うようだった。

後半は「死」をテーマに

🎹ショパン:ポロネーズ第7番 変イ長調「幻想」Op. 61

ショパンはこの作品を創作した時期、すでに自分は死ぬということを確実に意識していたと思うのですが、その中にある種の光のようなものが見えてくるんです。一条の光を探していて、本当はまだこの先、もっともっと生きたいという作曲家の力強い意志のようなものを感じます。

死ぬということは終わりであると同時に、ある見方によっては何かの出発点だという哲学的な考え方もある訳です。なので、僕としては、暗い死というものに対して光を見出していた彼らの思いに託して、後半プログラムを「死」という深いテーマに捧げたいと思いました。そして、死の中に希望の光を見出だしたこの作品こそを出発点として後半を始めてみたいと思ったんです。

務川さんが「憧れて憧れた曲」と公言し、公演の根幹を成す大切な曲。

いずみホールでは務川さんは登壇するなり、つかつかとピアノに進み、一礼した後すぐに演奏に入った。そういえば以前「まだざわざわしていて舞台も暗い時に、いきなり入っていって演奏を始めたい」という趣旨のことを仰っていたことがあったが、これかー! と勝手に楽しくなった。ちなみに翌日の駒ヶ根では着席の後、じっくり考えてからの演奏開始だったけど(笑)。

変イ長調。またまた使っちゃうWikipediaによると18世紀の音楽家シューバルトは「墓の調性であり、死、墓、朽ち果てること、審判、永遠がその範疇にある」と語ったそうだ。ショパンが思い描く「幻想」とは、そういう「死」の世界なのだろうか。この頃ショパンは病床につき、恋人のジョルジュ・サンドとも破局の危機にあり、心身ともに大変辛い時期だったそうだ。

務川さんはこの大好きな曲をプログラムに入れるにあたり、その世界観をエッセイ風に描写している。

務川さんの描くポロネーズの世界観をザクっと私なりにまとめてみると(←こらこら):

律動するポロネーズリズム。この勇壮なリズムこそが未来への確実な足音だったが、生気を失ってしまった今は幻想の中に溶けてしまい判然としない。そして「最後の鐘」。街に響き渡るその鐘はかつての輝き、生きた証を示す音なのだ……

務川さんはショパンに大きな憧れを持っていると公言している。どの曲にも常に研究熱心な務川さんだが、とりわけショパンの作品について語る時は深い愛着が見え隠れする。

2021年放映の「情熱大陸」で務川さんが語ったセリフ「重要な非和声音が時々素通りされている。なにか、痛みみたいなものが欲しい」はファンの心を撃ち抜き未だに金言として語り継がれているが、それ以来この「痛み」というのが、務川ショパンを聴くときの指針にもなっている(←ですよね?笑)。

感情を敷き詰めていくような端正で精密なショパンの世界が繰り広げられる。身近にひしひしと感じる死の気配。次第に取り込まれていくのに抗えない恐怖と痛み。中間部は癒すかのように、華やかで光を感じさせる演奏。そして再びの迷いと苦しみ。

最後の鐘が鳴り響いた! シャラララランと清冽な鐘の音が降り注ぐ。務川さんが込めたのはやはり希望だった。ラストの和音に万感の思いが籠る。光り輝く未来への憧憬に満ちた音。まるで一本の映画を見終えたような満足感に目が霞む。

🎹フォーレ:ノクターン第8番 変ニ長調 Op. 84-8

🎹フォーレ:ノクターン第13番 ロ短調 Op. 119

これまた僕が20歳前後の頃に焦がれたフォーレ最後のノクターン、第13番も、入れてある。どちらも、偉大な作曲家が、ひとりの人間として「死」というものを、間違いなく意識し始めていたであろう頃に書いた作品だ。

ひとは何であれ、死とはなんだろうと考える時期が、人生のうちに幾度かやってくるのだろうと思う。それはたとえ、概ね健やかで幸福に人生を送る人の場合であっても。そのうち1度の機会が僕にとってはその20歳前くらいの頃であって、その“考察”の“きっかけ”となってくれたのがこれらの作品であった。確実に死と近しいところにあって、でもそこから目を背けることなくむしろ噛み締めてゆくかのようなこれら心苦しき音楽を、聴き読み弾きそして何度も指先でなぞり反芻することにより、当時の僕にとってはまだまだ先にあった(であろう)死というものの実体を、少しだけかすめることができたような気がした——重要な概念に言葉を介さず近づいてゆくことができる。音楽の特別な価値だ。

ショパン「幻想」の変イ長調からその下属調である変ニ長調のフォーレ「ノクターン8番」。変ニ長調は「ピアノでは黒鍵の利用が多いため、(てこの原理などにより)柔らかい音が得られるとされている(Wikipedia)」。

スケールがダイナミックに駆け抜け、まるで陽光が差し込む明るい庭に出たような心地になる。こちらや彼方で瞬く煌めきの自由さと絶えず流れ込む光の束。しかしメロディは意外と暗めというかちょっとメランコリックな雰囲気を感じさせ、そのアンバランスが浮遊感を醸し出す。務川さんも調べに身を任せ、なんとなく気だるそうに弾いている。2023年11月コピスみよしでのマスタークラスで務川さんが受講生に、別の曲について「気だるそうに弾いてみては」とアドバイスしていたのを思い出す。「わざと足組んだりして練習したり」とアドバイスされてたな(笑)。

ここは時間の制約の無い美しき天上の庭。そこでフワフワ浮遊し、光と共に遊ぶ。キラキラアルペジオは務川さんの右に出るものはいないなあ。

13番。下界は心底冷える冬の町だ。陰鬱で落ち着きどころがなく彷徨うようなメロディに、心はどんどん沈み孤独さが増していく。多用される不協和音は、意識の混濁や混乱を連想してしまう。

この不安定さ。

2024年9月15日放映の『題名のない音楽会』で、務川さんはフォーレ「月の光」の解説において「短い間に長調と短調を行き来する楽しさと悲しみの曖昧な部分」がフォーレの素晴らしさであると、その魅力を説明している。

この特徴はもちろん「月の光」にとどまらない。〈フォーレ和声〉と言いたいほど独特な進行は、喜びも悲しみも併せ飲み先が見通せない。

「作曲当時のフォーレはすでに76歳、高齢・難聴等の理由から1年前にパリ音楽院院長の職を退いていた。この作品を最後に、彼の創作活動は次第に下火になっていく(ピティナ・ピアノ曲事典)」。

体調面精神面で気持ちが下がっていたフォーレの心情が伝わってくるようだ。

中間部のアレグロは左手の3連符に乗せて右手がメロディを奏でていくが、心が次々と移ろっていくような表現だ。務川さんの生きざまや20歳前頃に向き合った「死」についての考察も乗せられているのかもしれない。

務川さんがトークで述べていたが、フォーレがこの作品の後に書いたのはピアノ三重奏曲と弦楽四重奏曲だけだ。体調の不調もあり創作意欲は落ちていたのだろう。しかしその後3年生きるのだから、実はフォーレにとって「死」はまだ切迫したものではなく、身近であった故に常に考察し想像する対象だったのかもしれない。

余談だが、ふっと「死」を覗く瞬間というのは割と誰にでもあり得ることではないだろうか。交通事故を辛くも逃れたとか段差から落ちそうになったといった生命の危機を回避した瞬間はもちろん、怒られたり侮辱されたり失望したり、あるいは曇天が続いたりした時、「あ、死にたいな」とふっと心が死に向かった経験は意外とあるのではないか。投げ出したい、どこか他の場所へ行きたいという意味での「死」への憧れ。瞬間的とはいえ「死」に心が向く経験は珍しくないはずだ。

ロ短調はフォーレが「レクイエム」の中でも「『オッフェルトリウム』において死者の嘆願を表すためにこの調を用いていた(Wikipedia)」そうで、この曲においても、まだ死んではいないが死に気持ちが向いた者、つまり死に憧れる者の哀願を表しているように私には感じられる。

死に憧れる者の哀願とは?

中間部アレグロ。メロディを大波が翻弄するように、アルペジオとスケールが絶え間なく激しく上がり下がる。この奔流のようなスケールは先ほど聴いたノクターン8番の天上の庭を思いださせる。激しく飛び散るスパークとあふれ出る色と輝き。ああ、あそこに行けるのかという恍惚! 目の前に現れた楽園はしかし蜃気楼のように消え失せる……

結局世界は再び凍てつく冬のモノクロ世界に戻ってしまった。あの激情を知った後は、冷たさや暗さがひとしお身に染みる。そのまま失意のうちに、曲は静かに終わる。

8番で「天上の庭」を見せ、13番で入口の扉を閉じる。残酷なまでにドラマティックで美しい。この2曲を選んだ務川慧悟、なかなかエグい! と思っていたのだが、務川さん的には8番は「少しの希望を込め、(ショパン幻想と13番の間に ※筆者注)挟んでみる」(プログラム・ノートより)だったみたい。「エグい」とか言ってごめんなさい。やっぱり推しは暖かい人だった(笑)。

実際に聴いていただかないとわからないですが(笑)、ピアノ曲としては最後の作品で、やはり死へと向かう絶望的な思いの中に光が感じられます。フォーレもショパンと同じくらいの生への執着があったんだな……というのがおのずと見えてくるんです。

🎹プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第2番 ニ短調 Op. 14

確かにプロコフィエフの若い時の作品ですが、この作品にもまた別の意味で死を感じています。恐らく“破壊的”な死と言えるのかもしれません。芸術家は……、もちろんタイプによると思うのですが、何かしら自己破壊みたいな側面を持っているような気がしていて……、特に作家に多いタイプなのかもしれませんが、僕はプロコフィエフの若い時代の作品に何となくそういうものを感じるんです。いや、むしろ作家のように破滅的な死への願望ではなく、「死なんて怖くない」というような “破壊的”なエネルギーなのかもしれません。むしろ、野心的とも言える程の。

駒ヶ根では務川さんはこの曲をいきなり弾き始めた。

ガラッと世界が変わる。これまでの世界からの落差にめまいすら感じるほどだ。ショパンもフォーレも濃密な世界だったのだが、プロコフィエフの機動性ある動きと場面展開の速さは、オーケストラのサウンドを強く感じさせる。弦が一斉にかき鳴らし、ホルンの遠吠えが聞こえ、クラリネットやオーボエ、フルートがフレーズを奏で、ティンパニが轟く。

重厚でありながら一本調子に刻んでいくフレーズが、迫りくる戦闘シーンのように聴こえるのは、プロコフィエフならではか。

しかし務川さんの音の綺麗なことよ。先鋭的な音にも、にじむように広がっていく和音にも、グシャと置いたような音塊にもハッと心を掴まれる。

無窮動的な第2楽章。左手のクロスが多く、務川さんの技術に目も耳も釘付けだ。

陰鬱な始まりの第3楽章に入ると、ダークグレーの靄が湧きたち足元を覆っていく。心を決め恐る恐る足を踏み出すと、次の瞬間胸を抉るようなメロディが心をざらっと撫でていく。思いは次第に高ぶっていくが、ほんの少しの狂気がエモーショナルな感情の上昇に歯止めをかける。次々と変わる音の世界。今まで見えていた形は逆転し、歩んできた道は突然前後で途切れ、かと思うとあらぬ方向に輝く白い道が突如現れる。

フォーレとはまた違う、ルールが読めない先の見えない和声進行。色濃く滲む不条理なものに対するやるせなさ。プロコフィエフの場合は陰鬱の森に沈んでいくのでなく怒りに向いていくのが若さなのだろうか。静かにしかし懇々と繰り返し不条理を訴える。

まあ生きていれば不条理だなと思うのは幾つになってもそうで、怒りは若者の専売特許ではない。とはいえ若い義侠心が死に結びつく場面は古今東西多く見られてきた。誠か死か。自身振り返ってみても、刃を突き付けられたように「選択をしなければ」と思い詰めた経験を苦く思い出す方も多いのではないか。〈死〉とは文字通りの意味ではなく〈諦め〉でもある。多くは〈諦め〉という名の死を選択するし、その積み重ねが人生だ。作曲当時のプロコフィエフの年齢は21歳前後。務川さんもその頃の感情を思い浮かべていたのだろうか。

第3楽章の折り重なっていくような不条理の世界の表現、いずみホールで聴いたときは格別だった。木管や金管楽器のソロが順番に感情を訴え、その声は徐々に大きく畝り高まっていく、まさにオーケストラのサウンドを思わせる迫力。務川慧悟というピアニストが1人で創り出し、ホールの音響がサポートして現れた壮大な世界。貴重な体験だった。

疾風怒濤の第4楽章は、もう〈務川慧悟カッコいいタイム〉。左手クロスが多く入るヴィヴァーチェ。高速パッセージや頻繁な調変化、和音の連打による下行や跳躍の連続。務川さんは一心不乱に鍵盤に向かう。肘が持ち上がり、肩の間に顔を埋める。キレッキレ! まさに若きパワーと破壊力! 務川慧悟、ここにあり! を見せつけられた。

もちろんどこの会場も大熱狂。満場の拍手と多くのスタオベで務川さんに賞賛が注がれた。

🎵アンコール

アンコールは会場により2パターン。

豊田、福島公演は

♩ラフマニノフ:楽興の時Op.16-3

♩ショパン:ノクターン第20番嬰ハ短調「遺作」

サントリー、大阪、駒ヶ根公演は

♩ラヴェル:マ・メール・ロワより「妖精の園」

♩ショパン:ポロネーズ第6番「英雄」変イ長調 Op.53

破壊的な務川慧悟を堪能した後、アンコールでは物静かな詩人であり心に寄り添うような曲でじんわり余韻を味わう。務川さんセレクトのアンコールをこうして見ると、いろいろな感想がまた勝手ながら浮かんでくるのでつれづれ書いてみる。個人的見解だから怒らないでね(全てだろう! というツッコミは置いておいて)。

前半2公演はプロコフィエフからのロシア繋がりで〈葬送行進曲〉や〈哀悼歌〉と言われる重い左手や暗いメロディの「楽興の時」第3曲と、文字どおり「遺作」。最後までしっかり〈死〉の雰囲気を味わってもらおうという、務川さんの決意がこめられている。

だけどツアーも後半に進むと……疲れも重なり鬱々とした気分にちょっと生気を取られすぎちゃったのか、あるいは「ぁああー!」ってなったとか(笑)。ということで後半は元気になるために、いや、お客様に「元気に帰っていただきたい」からの厳選2曲に。

もう務川慧悟の代名詞といってもよい「マ・メール・ロワ」から感涙必至の「妖精の園」。これはもう〈務川慧悟ウットリタイム〉ですね。

そして雄々しく活気ある「英雄」。

数年前に初めてお聴きした時は、猛々しく立ち向かっていく英雄というよりも、優しさや迷いを抱きながら前へ進んでいく英雄という印象を持ったが、今回はとにかく元気な英雄だった。生きる力がみなぎっていた! 会場も大いに盛り上がり、務川さんも笑顔でのフィニッシュを迎えたのだった。

務川さん、初の〈全国ツアー〉お疲れ様でした。次回ツアーも楽しみにしています。

☆推し散歩☆

今回も公演に遠征するついでに様々な方々や場所、食との出会いがありました〜。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?