バッハの装飾音について真面目に考える(スコダ派)

マリンバ でバッハを弾くのがとても好きです。しかしレッスンでインヴェンションをさらいはじめて、今更ながら装飾音符の知識がないことに愕然としました。そもそもピアノ何年やってたんだよ!と自分にツッコミたくもなりますが(13年?)、わたしは楽譜を読むのが苦手で、耳から覚えるほうを優先してしまうのです。似たタイプでありながら技術は遠く野田めぐみに及びませんが、そのうえ楽譜記号の知識もあやふやという適当さ・・・偉大なる父上を前にして失礼きわまりないと思い、調べることにしました。

装飾音符ってなあに?

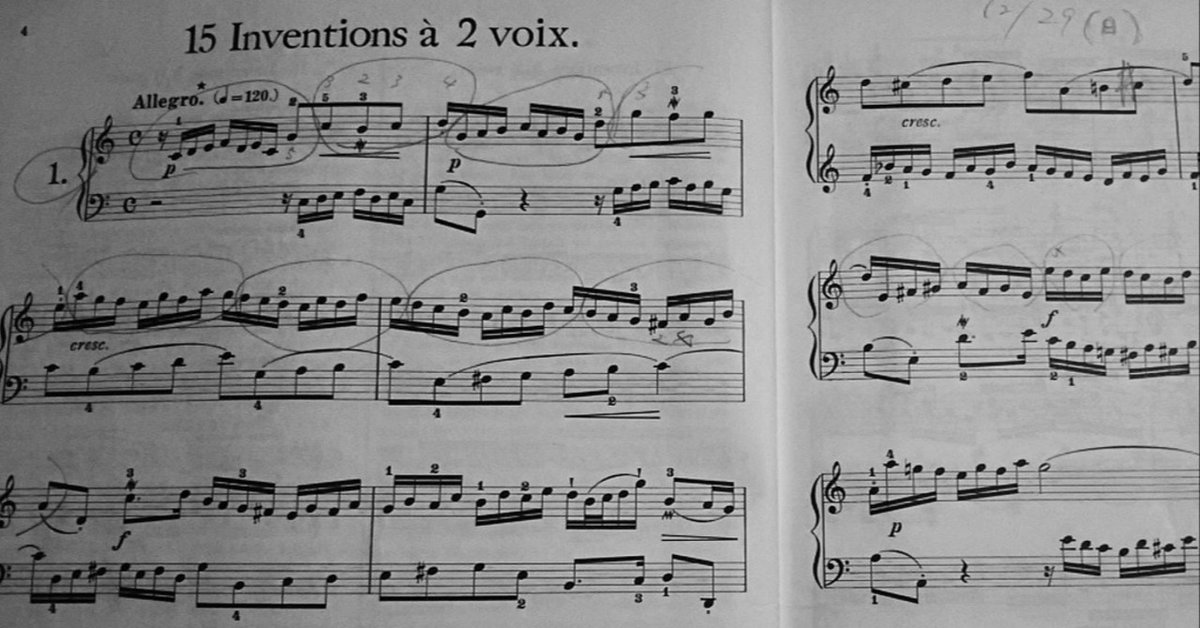

前回のレッスンでインヴェンション1番を弾いた時、自分が覚えているピアノの弾き方と、先生の装飾音が違ったことが最初のきっかけでした。あらためて楽譜を見ると、トリル的なものの記号も複数ある。調べたところ、tr(トリル)との区別がよくわからなかったギザギザの波状記号が「プラルトリラー」「モルデント」というらしい。お姿はよく見かけるのですが、今まで何十年もお名前存じ上げずスミマセン・・・。

装飾音の入れ方2種

ネット検索で解説をいくつか読み、装飾の入れかたは主に2通りあることがわかる(主音開始/上方隣接音開始)。ネット上にある演奏動画を見てみるものの、インヴェンションで先生と同じ弾き方をしているピアニストもマリンビストも、有名無名(プロ・アマ)問わず、さっぱり見つかりません。いずれもプラルトリラーは、上方隣接音を開始音としていました。C音にプラルトリラーがついていたら、DCDC(レドレド)〜と弾く感じです。これに対し主音開始だと、CDC(ドレド)〜となります。

装飾音の目的とマリンバの特徴

さて、装飾音にも目的があり、3タイプあるそうです。リズムを軽快にする、旋律に曲線的なめらかさを付加する、もうひとつが「音を伸ばす」こと。ならば、それが目的である装飾音の場合は、あくまでも「伸ばしたい」主音が主役であってもらいたい。マリンバ は、現在のフォルテピアノがなかったバッハ時代の楽器であるチェンバロやクラヴィコードのように(あるいはそれ以上に)音の減衰が早く、打鍵した音を長く伸ばすことが不得意です。そのためにトレモロ奏法(連続したトリル)を使うことも多くなります。

これは想像にすぎませんが、マリンバは、バッハ時代の古楽器により近い感覚で弾くことを意識せざるを得ない現代楽器といえるかもしれません。トリルやトレモロを使わず、タッチを変えることで長く響かせることもできるのですが、装飾を用いて、主音を目立たせて自然な感じで伸ばしたい!となると、やはり開始音が主音ではないのは不自然な感じがします。ピアノで弾く場合は解釈が異なると思いますが、主音開始のプラルトリラーで弾いてみると、やっぱり理にかなっているように思えます。

パウル・バドゥーラ=スコダの主張

さらに、それを裏付ける主張を見つけました。”パウル・バドゥーラ=スコダの論考 「誤ったプラルトリラー奏法を排除せよ ! 」 に関する考察と補足” という論文です(今井顕:国立音大 2017年) 。こんなの真面目に読んだの初めてです・・・もし音大に行ってたらこんな感じだったのかなあ(遠い目)。マリンバの師匠が「バッハは非常に勉強になる」とおっしゃっていた意味がひとつ、わかったかもしれません。

これから内容を少し紹介しますが、まずはじめに、この多少過激なタイトルの主張をされたスコダ氏をわたしは存じ上げませんでした。ウィーンの著名なピアニストで、2019年に91歳で亡くなる直前までリサイタル活動をされており、来日公演予定もあったそうです。

じゃあモーツァルト時代は?ベートーヴェンはどう弾いてたの?というような研究もスコダ氏はされているようです(こっちのほうが有名らしい)。著書もあり、バッハについてはこちら。さきほどご紹介した論文と同じく今井顕さんの監修です。

では内容について。今井氏の論文に掲載された日本語訳より、冒頭部分から引用します。原文はドイツ語の”Schafft den falschen Pralltriller ab!"という論文です(2011)。

今日一般的に行われている「バッハのプラルトリラーは上方隣接音から開始する」という奏法が、歴史的観点から誤っていると主張すれば、多くの人が驚くに違いない。しかし今日の奏法は20世紀になってから創案されたものであり、18世紀の鍵盤音楽における実践としては存在していなかった。

この誤った奏法が広まった根底には、20世紀の演奏実践の現場にチェンバロを再導入したポーランド生まれの特筆すべきチェンバリスト、ワンダ・ランドフスカWanda Landowska(1879~1959)の存在がある。バロック作品の演奏に再びチェンバロを使用し、その存在と評価を確立させたランドフスカの功績は大きいが、他の多くのパイオニアたちと同様、その功績の裏には多くの矛盾や誤解があったことも否めない。(中略)

ランドフスカによる誤ったプラルトリラー奏法はウイルスのごとく拡散され、当初はチェンバリストたち、そしてグレン・グールド以降はピアニストたちも感染していったのである。 かく述べる私も感染し、この奏法の根拠に関わる研究の成果を得るまでのほぼ20年間あまり、ランドフスカ風の奏法で演奏していたことを告白しておこう。しかし今日では、およそ1910年以前にこの“現代的”な奏法が演奏の実践として存在していなかったことを、確たる論拠とともに証明できる。 装飾における正しい奏法の確認には、以下に挙げる三つの視点からの評価が欠かせない。

1)当時の理論書の内容

2)偉大な作曲家が五線譜上に装飾を音符で記譜した実例

3)楽器上で演奏可能かどうかの技術的な確認

近現代の作曲家においては上記に加えて「作曲家に由来する口伝」、そして過去百年余りの時代に限定すれば 「作曲家自身による録音」という観点を含められるだろう。それでは現代のトリル奏法(以降、文中では”ランドフスカ風トリル"と呼称する)を、それが出現する以前のまっとうな奏法に戻すべきことを以下に述べよう。 」(引用おわり)

http://atwien.com/mwbhpwp/wp-content/uploads/17PBS_Pralltriller.pdf

詳しい内容は論文(上記リンク先のPDF)をご覧ください。この主張に、わたしは非常に納得しました。子どものころピアノで弾いて以来のランドフスカ感染者としては、今まで覚えていたバッハを最初からやり直すような作業療法ですが、装飾音を変えると全く違って聞こえるので新鮮!もちろん好みはありますが、作曲者の意向も汲みつついろいろ弾いてみて決めればいいと思うのです。スコダ氏も「装飾法にはどんな時代でもある程度の自由が容認されており、規則によって縛りつけるものではない」と書かれています。なのに、論文にあの過激なタイトル・・・笑。

おわりに

プラルトリラーの入れ方は好みであって、正誤の問題ではない。そういう意味でもランドフスカ自身が「これが唯一の正しい奏法である」と主張したことについては、異を唱えたいです。唯一の正しさなんてないのだから。今のところ、わたしの感覚では、スコダ派で弾こうと思っています。少数派ですけど。

スコダ氏の演奏に興味があり、いくつか動画を見てみました。もはや勉強モードの装飾音比較はいったん忘れて聴く。若かりし頃ですが、とても素敵です。

ちなみにわたし、グレン・グールドは好みじゃないです。CDとかネット動画には「鼻歌入り」って書いといてほしい。

追記(2022.1.8)

こちらの記事に、イタリア式・フランス式の比較も含めて、かなり詳しく書かれていましたのでご参考まで。インヴェンション第1番の解釈は、バッハの自筆譜(原本)を元にされているそうです。わたしが持っている楽譜(音楽の友社)では、最初の装飾音はプラルトリラーではなくモルデントでした。

楽譜による違い(エディション比較)はこちらのブログが詳しいです。手書きの表がすごい・・・!

以上、追加情報でした。個人的な好みとしては、やはりモルデントです。プラルトリラーでも主音開始ならいいけど、上音からだとCが続くし、出すぎる感じ。上記ブログではモルデントでAが入るとマイナー(a-moll)に聞こえるとのことですが、試しに同じ音価で「ソド(シラシ)ドレ」とした時(カッコ内がモルデント)、音の進行としては自然に感じます。左手と合わせた時も、メジャーのまま進んでると思う・・・わたしは、コード進行の楽典的知識はないので、これ以上説明できませんが。装飾音ひとつでこんなに考えたことは初めてでした。まだ続くかも。

よろしければサポートをお願いします。クリエイティブな活動をしていくための費用とさせていただきます。