三人の天皇を祀る大中臣神社(小郡)

疫病が流行り、自粛の日々久しぶりに近くの神社に出かけた。

『神社歴史散歩』①である。丁度「遙かなる神々」の続編が書きたまっていたので、「その後」(脱稿)として出版する予定である。その中から再度見直すべき神社がある。それが、小郡市福童にある「大中臣神社」である。

誰を祀るかと言うと扁額のとおり三神である。

春日大明神、大中臣大明神、住吉大明神。春日は天児屋根、大中臣は崇神、住吉は、住吉三神の表筒男・中筒男・底筒男である。ただ福岡県神社誌や明治史料、久留米藩社方開基にも記載の無い経津主(山幸)という資料があるが出典が不明である。

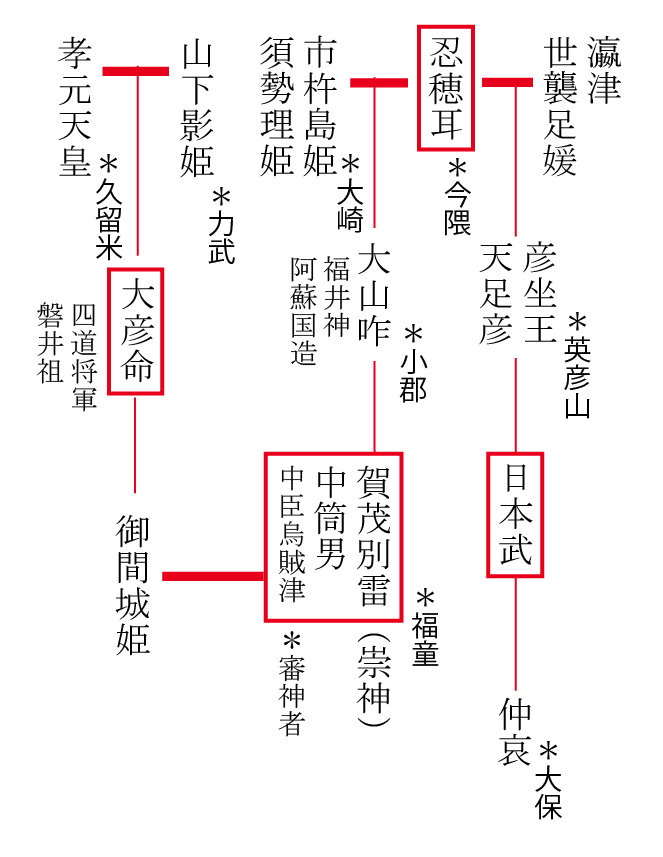

これだけでは、あまり面白くないので、周辺を考慮した「系図」掲載しておくと以下の様になると思う。赤は久々知一族(金山彦)崇神が磐井と繋がっているのが興味深く、磐井の母方の実家は小郡であったとは。

神社名が「大中臣神社」で中臣姓は後の藤原氏に繋がるとは漠然と知ってはいたが、この系図の中臣烏賊津から始まるとは見逃していた。久山に小さな審神神社にまつられていて、香椎宮に立派な摂社が建てられている。彼は仲哀が小郡の地で「戦死」したとき「祟り」を占ったのが中臣烏賊津(なかとみのいかつ)こと後の崇神天皇である。神功に付き従っている。神功の朝鮮出兵の時は香椎を守ったと伝えている。(社伝)

また中臣氏は、代々伊勢神宮の「大宮司」を勤めた家系でもあると言う。

神社名はこの中臣烏賊津からと思われる。中臣鎌足が死んで藤原姓を賜ったと言う。表題の三人の天皇とは忍穂耳=孝昭、崇神の祖父と孫、そして開化(底筒男)である。

この頃の天皇は直系とはならず、緩い「一族継承」である。

彼の名は,別名ツヌガアラシトとも呼ばれていて、弟の椎根津彦(梶取り)と協力して「日本海航路」を開き敦賀に行った人物である。仲哀と神功は敦賀の気比神社に居宮があり、謀反の報を聞きここから九州入りしている。

(このあたりは続編・遙かなる筑紫の神々 その後に詳しい。)

崇神は忍穂耳と市杵島姫の孫にあたるが「阿蘇家一族」である。忍穂耳は熊本出身(草部吉見)で弟建磐龍を熊本において筑後国に出て、英彦山に鎮座し「一大王国」(久々知一族)を作り畿内への足がかりを作るのである。

楼門の絵馬

楼門の脇侍

立派な狛犬

境内から本殿を望む

神紋 剣かたばみ 剣は素戔嗚一族でお馴染みです!(久々知一族)鏡作神 金山彦の伝統!

系図の詳細は説明しませんが、重要なことも書き込んでいます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?