我らのムービックが送る新TCG『OSICA』は令和のバンダイ版遊戯王だった…?

みなさんこんにちは、くりです。

今回はひょんなことからとある新規TCGに触れることになり、その結果なかなか面白いことになったので記事を書くことにしました。

本題の前談が長いので、前置きはこの程度にして、さっさと本題に入ります。(本題に入るとは言ってない)

《Prologue》

早速だが、みなさんは先日発売された新規TCG『OSICA』をご存知だろうか?

このカードゲームはなんと我らプレシャスメモリーズおじいちゃんが長年お世話になっているムービックの新規ブランドだ。

このブランドは、プレシャスメモリーズの新弾発売予定がしばらくなくサ終が噂されていた頃、今年4月下旬に唐突に発表された。

参戦発表タイトルは以下の通り。

・ゆるキャン△

・小林さんちのメイドラゴンS

・結城友奈は勇者である -大満開の章-

・まちかどまぞく

・かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-

・ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅣ

・SPY×FAMILY

・その着せ替え人形は恋をする

過去数年~最新の人気タイトルを立ち上げ時点で8タイトルという相変わらずのムービックパワーを見せつけてくれている。

しかし、ムービックといえばプレシャスメモリーズ12年の歴史の中でプリズムコネクト(2011〜2015)、レベルネオ(2014〜2016)といった屍を積み上げたこともあり、今回の新ブランド発表の際にはヲタクたちの様々な反応が見られた。

筆者はムービックに人生を狂わされたムービック様のおかげで様々な経験や幅広い交友関係を得ることができた人間なので、やらないにしても体験会くらいには行ってみるかと思っていた。

シャドウバースEVOLVE公認大会ハシゴと被ったため行かなかった。

終

そんなこんなで結局触ることはないだろうと思いつつ、発売日を迎えた頃。いつも通り某TCGのショップ大会を終え、もう一人の友人の到着を待つまでの間、友人と別のカードショップのデュエルスペースに移動。フリープレイのためにプレイマットを広げたときにそれは起きた。

唖然とした。

2デッキ分を余裕で用意できるほどの『OSICA』が現れたのである。

こうして筆者は謎に満ちたOSICAの世界へと足を踏み入れてしまうことになる。

友人は体験会に参加した人間からルールを聞いており、筆者は渡されたプレイシートと公式ホームページを見ながらゲームを進めた。

まがりなりにも長年様々なカードゲームをかじっているため、なんとなくルールは頭に入った。

しかし、カードゲーマー特有の揚げ足取りから、このゲームの闇を垣間見てしまうことになる。

友人「限界突破で重ねたカードはターン終了時にドロップエリアに行く」

🌰「どこにも書いてないけど」

友人「え?」

ゲームの根本に関わる疑問だった。

このゲームは攻撃側が限界突破すると与えるダメージが1増える。それに対して防御側が限界突破すると受けるダメージが1減る。ダイレクトアタック時は1点から2点になるのだが、ガードされている場合は0点か1点になる。

つまり、攻撃側の限界突破がターンを跨ぐ場合、防御側は返しでそのキャラをAP比較でドロップエリアに送ることができたとしてもダメージは入らないのである。

そして、この他にもプレイシートと公式ホームページの情報だけではわからない部分がどんどん沸いてくることになる。

ここから先は読者のみなさんにもルールを知ってもらう必要があるため、長くなるが、ざっとルールの説明をしようと思う。

《大まかなルール説明》

※少し長くなるので、ルールは一通り読んだという方は次の章へ進んでほしい。

・デッキ構築

デッキは60枚で、同じカードは4枚まで。61枚目としてキャラクターカードを1枚「推しキャラ」とする。推しキャラも4枚制限に含まれ、かつゲームの性質上推しキャラも含めてキャラクターカードはデッキに最大枚数採用したいため、15種×4枚という構築はし難く、(4×14)+3+1の形にせざるを得ない。ただし、サポートカードとイベントカードも存在するため、実際にこのような配分になるわけではない。

・対戦開始

まずお互いに推しキャラを公開する。推しキャラは「推しエリア」に置かれ、いつでもプレイすることができる。その後じゃんけん「等」により先手後手を決める。先「攻」後「攻」ではない。先手後手である。某国の他国侵略が世界を混沌の渦へ巻きこんでいる中、攻撃などという野蛮な言葉は捨てようという平和への祈りが込められているのだろう。

この「推しキャラの公開」→「先手後手の決定」という流れのため、相手のデッキを踏まえて先手後手を選択するという駆け引きが存在するようになっている。

初期手札は7枚、自分のライフとなる「ハート」は先手が8枚。後手が7枚。

このゲームはキャラクターの「アピール」により、ハートを「奪う」ことを繰り返していき、相手のハートを奪い切ったところで、ダメ押しのアピールを決めることで勝利することができる。(訳:シールドを全部割ってダイレクトアタックを決めれば勝ち)

先手のハートが1枚多いのは、先手1ターン目はアピールが行えず、後手からアピールが始まるためである。

デッキがなくなった場合はその時点で敗北となる。なお、後述する「エール」によりLO(ライブラリーアウト/デッキ切れ)が他のゲームより比較的起こりやすい。

手札の引き直し(マリガン)は任意の枚数を捨てて、捨てた枚数分引くヴァイスシュヴァルツ形式となっている。

ターンの流れは「スタートフェイズ→メインフェイズ→イベントフェイズ→エールフェイズ→アピールフェイズ→エンドフェイズ」と進んでいく。

説明の都合上スタートフェイズの説明は後とする。

・メインフェイズ

できることは以下の4つ。

①「手札のキャラクターカードのプレイ」

②「推しエリアのキャラクターカードのプレイ」

③「手札のサポートカードのプレイ」

④「推しエリアの裏向きの推しキャラを2コスト支払って表にする」

盤面はステージエリアとアシストエリアに分かれている。ステージエリアはセンター、レフト、ライトの3枠。アシストエリアにはそういった枠はないものの、3枚までしかカードを出すことができない。

ステージエリアには「リミット」という制約が存在する。キャラクターカードには「レベル」が書いてあり現時点では1~5が存在する。リミットは先手の初期値が6、後手が7で、先手2ターン目からそれぞれ2ずつ増えていく。ステージエリアにキャラクターを出す際には「リミット≧ステージエリアのキャラクターのレベルの合計」となる必要がある。(ウィクロスと似ている。)

例えば、先手はリミット6なので、1+2+3、1+1+4、1+5、2+4、3+3といった配置が考えられる。レベルが高いキャラクターほど強力な効果を持っているが、あまり高レベルのキャラクターばかり入れるとリミットに苦しめられるということである。

アシストエリアにリミットはなく、キャラクターカードの他にサポートカードを出すことができる。

・イベントフェイズ

イベントフェイズでは先手→後手の順番で

①「手札にあるイベントカードのプレイ」

②「【アクション】というテキストのプレイ」

以上どちらかを1回ずつ行うことを繰り返す。

何も使わない場合は「パス」となり、優先権が相手に移るのだが、なんとイベントフェイズが終了する条件が「両者が連続してパスした場合」なのである。

そう、お気づきのあなたはプレシャスメモリーズおじいちゃん。このルール、プレシャスメモリーズにおいて昔採用されていた優先権のルールと同じなのである。

「いやいや、そんなのありふれてるでしょ」を思っているそこの若人。実はこのルール、プレシャスメモリーズでは途中で廃止され、今では「先手パス→後手パスとなった場合に次のフェイズに移る」ことになっているのである。

プレシャスメモリーズでは相手の攻撃を止めるためのカードをメインフェイズに使わなければならない場面が多く、また攻撃側はそれに対応するアクションを持っていることがあるため極力先にそういったカードを使わせたく、防御側も極力相手のアクションが出きったところでそういったカードをプレイしたいという思惑がぶつかり合う。

そのため攻撃側はとりあえず優先権をパスすることになるが、ルールを詳しく把握していないカジュアル層等はパスで返してしまい。攻撃に入ったタイミングで巻き戻しを要求するという問題が頻発していた。

マジヲ達はこの駆け引きを楽しんでおり、実際このルールが改正されたのはそれなりの年数が経ってからの話になる。

そんな懐かしの殺伐としたルールが採用されたのである。妙なワクワク感を隠さずにはいられない。

閑話休題。次に移る。

・エールフェイズ

OSICA特有と言えるのが「エール」である。

エールとは、エールフェイズに「デッキの上を見て、手札に加えるか、(キャラクターカードまたはサポートカードを)プレイしてアシストエリアに置くか、コストエリアに裏向きで置く」ことである。これを自分のステージエリア及びアシストエリアの「エールシンボル」の数だけ行うことができる。

このゲームでは主にこのエールでリソースを増やしていくことになる。

エールシンボルはキャラクターカードに付いており、現時点では0~2。テキストでエールシンボルを1得るサポートカードも存在する。

つまりエールシンボルが2つキャラクターは、1:2効果を取れるカードということになる。

エールシンボルが2のキャラはレベル5バニラであり、ステージエリアに置くにはリミットを圧迫するし、効果もなく、AP(パワー/詳細は後述)が高いわけでもないためアシストエリアに置く用として使われることが多い。

基本的にはこの時点で初めてコストエリアに「コスト」が溜まる。「イベントフェイズ→エールフェイズ」という流れにより、エールで得たコストはそのターン中のイベントカードや【アクション】の使用コストに回せないというのは、ゲーム開発過程の調整を感じる。(開発途中では逆だったけどやめた説)

・アピールフェイズ

前述の通りこのゲームはアピールにより相手のハートを奪うことを目的としている。

手番プレイヤーはステージエリアにいるキャラクターでアピールを宣言する(キャラクターを休ませる(横向きにする))。

正面が空いていればアピール成功(いわゆるダイレクトアタック)。

正面に非手番側のキャラクターがいる場合、非手番プレイヤーは「ガード」を宣言することができる。

さらにアピール、ガードの後に「限界突破」を行うことができる。

限界突破とは手札から同じカード(同カードナンバー)を1枚重ねることで行うことができ、アピール成功時に奪うハートが1枚増える。ガード側も限界突破をすることで奪われるハートを1枚減らすことができる。

まとめると以下の4パターン。

①アピール側限界突破なし、ガード側限界突破なし→0点

②アピール側限界突破、ガード側限界突破なし→1点

③ダイレクトアタック→1枚

④ダイレクトアタック+限界突破→2枚

ハートを奪うためにも奪われないためにもステージエリアにいるキャラクターと同じカードを手札に持っておかなければならないため、キャラクターはそれぞれ4投推奨なのである。

「エールフェイズ→アピールフェイズ」という流れのため、メインフェイズ終了時に手札に限界突破用のカードがなくても、エールで探しにいけるため、そこが運要素とも言えるし、残りのデッキの中に何枚残っていて、エールの枚数がいくつだから…という確率計算要素でもあるため、麻雀的な部分もある。これは相手の公開領域にも言えることで、相手のステージエリアにいるキャラクターと同じカードが全て見えていれば限界突破されないということなので、ゲームが進むに連れてカウンティングゲーになってくる。

また、奪われたハートはエールと似たように、手札に加えるか、アシストエリアにプレイすることができる。ハートから捲れた際に0コストでプレイできるイベントカードもあるため、ここにも運要素が存在する。ハートから限界突破用のカードが捲れて耐えることができたりもするし、返しのリソースにもなる。

キャラクターカードはAPを持っており、ガードされた場合はAPの比較が行われる。ガード側のAPがアピール側のAP以下の場合はドロップエリアに置かれる。

アピール側のキャラクターはAP比較で負けてもドロップエリアには置かれないヴァンガード方式を採用している。

ガードしなければAP比較でドロップエリア送りになることもないため、あえてガードしないという選択肢も出てくる。

・エンドフェイズ

手札が8枚以上の場合は7枚になるようにドロップエリアに置く。

以上がターンの流れである。キモキモカードゲーマーの読者なら既に疑問点が湧いてきていると思うが、最後にスタートフェイズの説明をさせていただきたい。

・スタートフェイズ

ここで行われることは以下の5つ。

①カードを1枚引く

②リミットを+2する。(先手後手の1ターン目はしない)

③ステージエリアにいるキャラクターをそれぞれ起こす(縦向きにする)か

ドロップエリアに置く。

④アシストエリアにいるキャラクターを全てドロップエリアに置く。

⑤アシストエリアにいるサポートカードを任意の枚数ドロップエリアに置く。

これがOSICAのルールである。疑問が沸々と湧いてきたところだろう。

ここからがこの記事の本題になる。(既に5,500字)

《ルール探しの旅》

大まかなルールを理解したところで、前置きの筆者と友人の場面に戻る。

友人「限界突破で重ねたカードはターン終了時にドロップエリアに行く」

🌰「どこにも書いてないけど」

友人「え?」

そう、書いていないのである。

限界突破の説明にもなければ、エンドフェイズでやることは手札調整のみなのである。もちろんスタートフェイズ中にも存在しない。

カードゲームといえば、スターターデッキにはプレイシートとルールブックが入っており、公式ホームページには総合ルールやQ&Aが載っているというのが昨今の常識と言える。

しかしOSICAにおいてはスターターに入っているのは上記の説明程度のルールが書かれたプレイシートのみ。

公式ホームページには、それに加えて声優の中島由貴を起用した9分程度のルール説明動画、2ページのルール説明画像、キーワードテキストの説明ページがあるだけなのである。

公式ホームページ⇒ https://www.osicatcg.com/introduce/

少なくとも2枚の画像とプレイシートだけでは疑問点が多すぎるため、この動画を見ることになる。

さらにそれでも疑問が消えないことから情報収集のために見るべきものがもう1つ。

開発チームのスタッフが参加しているカードキングダムの動画である。

ちなみに…

さすが我らがムービック様。超有名声優のYouTubeチャンネルにも案件を持ち込む気合の入りっぷりである。専用のオリカまで用意している。細かいルールへの言及はなさそうだが、様々なゲーム中の挙動を確認することができる。

これらの中からルールに関わる情報を抽出していくことになる。

《マリガンについての矛盾》

マリガン(引き直し)は先手からとプレイシートに書いてあるが、カーキン動画では自由と言われている。さすがにちゃんとしてほしい。

《対戦開始の掛け声》

対戦開始の掛け声は決まっていないとのことである。

レッツプリズムゴーコネクト()のようなものは勘弁してほしいところである。

《推しキャラの挙動の謎》

まずは推しキャラについての疑問について。

メインフェイズで行えることとして

②「推しエリアのキャラクターカードのプレイ」

④「推しエリアの裏向きの推しキャラを2コスト支払って表にする」

以上の2点があった。

しかし、プレイシート上では「推しエリア」の推しキャラが「裏向き」になる条件が一切不明なのである。

ルール説明動画では

・ステージから離れたら必ず推しエリアに戻ってくる

と書かれており、そもそも推しキャラがドロップエリアに行かないことがここで初めて明かされる。しかし、それでも「裏向き」で戻るとは書かれていないのである。

残念なことにカーキン動画では、どちらの推しキャラも倒されることがなくわからない。

わしゃがなTVではどうなのかが気になって執筆中に初めて確認したところ、しれっと裏向きで推しエリアに戻る挙動が確認できた。

また、揚げ足取りで申し訳ないが、「表向きの推しキャラしかプレイできない」とはどこにも書いていないため、そもそもコストを払って表向きにする理由がわからない。

と思いきやルール説明動画において

※推しキャラが裏向きの場合出すことはできません

ということが判明する。プレイシートに書いておいてくれ。

余談であるが、デッキ構築のルールとして

「デッキはカード3種類60枚でデッキを組みます。それに加えて好きなキャラクターカードを1枚選びそれを推しキャラとします。」

と書かれており、61枚なのか、60枚の中から1枚選ぶのかがちょっとわかりづらい気もする。

《キャラクターのプレイについての矛盾》

この手のカードゲームではキャラクターの圧殺という概念が存在するものだが、OSICAにおいてはできないことになっている。

これもプレイシートには書いていないため、ルール説明動画を見る必要がある。カーキン動画でもできないと言われている。

ここでまさかの説明を目の当たりにすることとなる。

「ステージにエントリーできるのは1ターンに1枚だけです」

今までリミットを超えない限り複数枚並べることができるものだと思い込んでいたが違った。世界の法則が乱れる。

しかし、カーキン動画でもわしゃがなTVでも当然のように複数枚プレイされている。どういうことなんだ…

そもそもOSICAにおいて【エントリー:X】という出した時に使用できるキーワードテキストはあるが、キャラの登場を「エントリー」と呼ぶ説明はない。存在しない用語を使わないでくれ。

衝撃の事実の後に「リミットを超えない限り、何枚でも出せるので、どんどん出していきましょう!」の字幕が入る。矛盾である。何がどうなっているんだ。

《【アクション:X】》

公式ホームページの【アクション:X】の説明において「テキストは同じターンの間に2回以上使用できません。」との記載があるが、同一カードの縛りなのか、同一名称の縛りなのか、全体での縛りなのか不明である。

《エールのルール》

エールはデッキの上を見て、手札に移すか、アシストエリアに置くか、コストエリアに裏向きで置く行為である。

プレイシートには「エールは自分のキャラやサポートのエールシンボル1個につき1回行います。」と書かれており、文章通り解釈すれば、1枚ずつチェックして選んでいきそうだが、カーキン動画ではまとめて行ってよいとされている。わしゃがなTVでもまとめて行っている。

ゲームの難易度を上げるという意味では1枚ずつ行った方が面白そうではあるが、明確にしてもらいたいものである。

また、エールは強制であるということが、カーキン動画で言及されている。

プレイシートも「できる」という書き方はしていないので、強制であることを察することができるが、ここも明確にしてもらいたい。

わしゃがなTVでも中村悠一が「エールはもうしません、いや、一応やっておくか」と言っている。

《限界突破の持続期間》

原初にして最も問題の疑問点、限界突破の持続期間についても動画で解決することができる。

※「限界突破」したキャラクターがステージから離れた場合、重ねたカードはドロップエリアに移ります。

※ターン終了時に「限界突破」は終了し、重ねたカードはドロップエリアに移ります。

ゲーム進行上トップレベルに重要なルールがルール説明動画の注釈に小さく記載されている。ここまできたら書いてあるだけマシである。

ついでに限界突破中のキャラが手札に戻された場合どうなるのかという疑問も解決できた。(重ねたカードはドロップエリアに行き、元のキャラクターは手札に戻る。推しキャラであれば推しエリアに戻る。裏向きなのかどうかは不明。)

カーキン動画、わしゃがなTVでもターン終了時に限界突破は終了している。

ちなみに、「限界突破」は同カードを手札から重ねることで行うが、「対象のキャラを限界突破させる」効果が存在する。これについては、重ねなくても「限界突破状態」という扱いをする効果なのかがテキストやルールからはいまいち理解できない。

カーキン動画では、重ねなくても「限界突破状態」になるとのことである。

《コストエリアの内容の確認》

コストエリアのカードは裏向きになっているが、自由に表を見ることができるのかが不明である。

また、コストの支払いの際に、上からや下からではなく任意のカードを選んでコストに使えるのかもわからない。

各動画では特に言及されておらず、上から支払っているようである。

《ハートの選び方》

プレイシートでは、「ハートを奪われた場合、ハートエリアの上のカードの内容を見る。」とされているのにも関わらず、カーキン動画では奪われる側がどこからでも選んでよいことにされている。

01-095《カリブーくん》は『手札にある「犬山あおい」を1枚相手に見せてから、裏向きにして自分のハートエリアに移す。』という効果であり、場合によってはどのハートが奪われるかは非常に重要になってくる。

加えてこのカードの「移す」は一番上なのか任意の箇所に仕込めるのかという疑問も湧いてくる。

この点については明確にされるのを待つほかない。

《APが0以下になったキャラクター》

カーキン動画ではAPを下げる効果でAPが0以下になったキャラクターはドロップエリアに置かれると説明されているが、ルール説明動画、プレイシートには書かれていない。

《Epilogue》

以上が『OSICA』の全貌である。

ちょっと触って「しょーもねーな」で終わると思っていたが、まさか満足に遊ぶためにいろんな媒体から情報をかき集めることになるとは思ってもみなかった。

正直筆者は途中から、ルール調査自体に楽しさを感じてしまっていた。

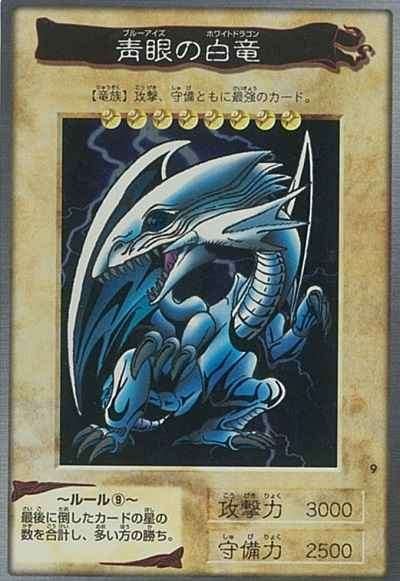

ルールをひとつひとつ紐解いていく。それはさながら、ルールが一つずつカードに記載されており、集めていくことでようやく全貌を把握できるバンダイ版遊戯王カードダスのようである。

その上でルールに穴があることも含めて似ている。

各動画のおかげである程度ゲームをすることはできるが、開発チームとはいえ、結局それはその場で説明されていることでしかない。

カードゲームにおいては、事前に公式に問い合わせて得た裁定が、大会ではジャッジによって覆されたり、各大会のジャッジによって裁定が違ったりすることがある。それは拠り所となるルールやQ&Aが公式ホームページ等に記載されていないことに起因する。

OSICAは既に公認大会が開催されており、来月以降は発売記念イベントや交流会が開催され、来年には地区大会、全国大会までもが予定されている。

こんな状態で公認大会が開催されていること自体に驚いているが、もしかしたら筆者の知らない情報源があるのかもしれない。もしあるのであれば是非教えていただきたい。

今後大きなイベントや大会が開かれるのであれば、開発側が早期に総合ルールを整備することを期待したい。

ついでにいうと、公式ホームページのカードリストが致命的に使えない。

そもそも「カード一覧」という名目であり、リストではないので、そういうものではないのかもしれない。

収録カードのテキストを確認するには遊々亭を見るのが一番良い。

プレシャスメモリーズでやっているのだから、同じことをすればいいだけだと思うのだが、大人の事情があるのかもしれない。

10,000字近い長文となってしまったが、もし今回記載したもの以外で疑問点があれば、筆者のTwitter(@kuri00)にご連絡いただければ、可能な限り回答したいと思う。

しかし、その回答には拠り所がないこともご理解いただきたい。

頑張れ『OSICA』ヽ(・ω・)/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?