新カード解説①(デュエプレ12弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

12弾の新カードの考察第1弾です。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

それでは以下、本題です。

マッハ・ルピア

事前評価:7

FT:ファイアー・バード、そしてサムライ達との熱き絆によって、ボルシャック・NEXはサンバースト・NEXへと進化した!

紙からの変更点は以下。

コスト軽減の下限が1から2になった

SA付与効果がアーマード・ドラゴンからドラゴンになった

ターン終了時に戻す対象がアーマード・ドラゴンからドラゴンになり、戻すのが任意になった

名前が出て来るのですこーしだけ12弾に相当する紙のシリーズ『神化編』について説明しておきます。

11弾までの『戦国編』のクライマックスは「グレイテスト・シーザー」と「シデン・ギャラクシー」の対決で、「ドルゲユキムラ」の助けを得た「シデン・ギャラクシー」の勝利で終えます。

ただ、戦いの最中「グレイテスト・シーザー」が乱射した「超銀河弾HELL」の衝撃は凄まじく、時空の裂け目を発生させました。

そこからオリジンと呼ばれる特徴的なクリーチャーが出現しますが、後にこれがかつてこの星に君臨していた超獣たちで、今を生きる者たちにとっては敵であることが判明します。

これに対抗するために今の各文明はそれぞれに対応策を打ちますが、その中で火文明の秘術によって誕生したのが、新たなるドラゴン・「ボルシャック・NEX」です。

この先は「マッハ・ルピア」のFT通り、様々な苦難の中でNEXは進化を遂げていきます。

さて、本題の「マッハ・ルピア」について。

この後紹介する「ボルシャック・NEX」が6コストで場に出た時に「ルピア」と名の付くクリーチャーを場に出すので、それと組み合わせた運用がデザインされています。

まあこれについては「ボルシャック・NEX」の方で触れます。

SA付与をメインの能力として活用すると、大量展開の基本とも言えるような「グール」や「バルケリオス」が挙がってくるでしょう。(「バルケリオス」は12弾リリース時にND落ち)

「グール」のメリットにかこつけてみると、しっかりドラゴンを持っている「龍神ヘヴィ」も好相性です。

準備こそ必要ですが、コスト軽減も活かして出した「ヘヴィ」を自壊させながら蘇生した「グール」で追撃ができます。

「バルケリオス」の方に関しては「ジオ・マスターチャ」のような、ドラゴンを追加するカードが出ればコンボとして狙いやすくなるでしょう。

マナカーブや色的には「ジオゴクトラ」が来てくれるとより狙いやすいのですが、あまり期待はできなさそうですね…

デザイナーズの「ボルシャック・NEX」と並べて出す場合でもほとんどSA2点の「ボルシャック・大和」の上位互換のような動きで使用可能です。

これは「竜極神」の「ゲキ」から「マッハ・ルピア」を蘇生することでも疑似的に再現できますね。

「ボルシャック・大和」はインフレに置いて行かれたものの、環境で見かけるスペックはあっただけに強化版に期待がかかります。

二つ目の効果は手札に戻ることでドラゴンのcipの使い回しができるようになります。

「ボルシャック・NEX」の例はこれもそちらの項で出しましょう。

他に挙げられそうなのは自身を破壊させないことで「ヘヴィ」を使い回したり、「ミルドガルムス」でランデスを繰り返したりなどでしょうか。

こういった使い回し効果はどうしても悪用に結び付くので慎重に作られがちです。

ただ、「ゼロ・フェニックス」という使い回しで規制を受けた先輩がいるので、こちらもいずれ何か悪用する道は見つかる可能性があるでしょう。

また、使い回しだけでなく、手札に戻る=場を離れるという点を活用することもできます。

他には場に出した順に左右されるでしょうが、「カチュア」で出したドラゴンを墓地ではなく手札に戻すこともできそうですね。

効果が詰まっている分、デザイナーズからコンボ・ロマンデッキまで、様々な道が検討できるカードとなりそうです。

ピース・ルピア

事前評価:6

FT:何があってもこの闘い、必ず勝利に導くッピ!――ピース・ルピア

紙からの変化は条件付きのトリガーを得た点です。

もはや珍しくなくなってきた、基礎パワーに加えてメリット効果を持つカードですね。

「翡翠樹」はさすがに比較するに時代が違い過ぎるカードなので、せめて比較対象とするなら「ジル・ワーカ」でしょうか。

これと比べるとパワーと条件付きトリガーを得た分タップ数が減っていますが、さすがにメリットの方が大きいでしょう。

もちろん今実装されている通り、デザイナーズの内に含まれるカードとなるため、「ジル・ワーカ」とは単純に評価できないところがあります。

このカードの評価のポイントは3つになると考えます。

①3コスト4000のブロッカーが強いか

⇒高パワーながら、「ガントラ」と相打ちになる点で心許なく、3000との差が「ザンゲキ」をクロスしたサムライウィニーをけん制できるくらい。

手出しは強いとは言い難い。

だが、「ボルシャック・NEX」から出して2面守る盾となる選択肢が生まれるのは心強い。

②トリガーが狙いやすいか

⇒かなり狙いやすい部類です。

「NEX」軸でデッキを組んだ場合、デッキのほとんどが対象クリーチャーとなるので、更地でもない限りはトリガー化すると予想されます。

2面止める効果は「ジャック・アルカディアス」が立証済みですが、こちらはタップによってより確実に止めることができる強みがあります。

③シナジーがあるか

⇒たとえば『NEX』に能動的に自軍を破壊するカードがある場合や、強力な攻撃トリガーを持っていてタップキルで確実にその発動を狙いに行きたい場合、「ピース・ルピア」はシナジーがあると考えられます。

が、紙ではそういったカードはなく、文明の特性からしても登場する気配はありません。

総合すると、3マナ4000のブロッカーは心許ないが、トリガー化する唯一性とサポートによる出しやすさで輝く可能性はある、というくらいに留まるでしょうか。

特に『NEX』が”あと1ターン耐えれば勝てる”というタイプのデッキになるならば、トリガーとしてケアしづらいこのカードはタッチをする形でも重宝される可能性があるでしょう。

こういう前評価が難しいカードがあることがリリース後の構築の楽しみになりますね。

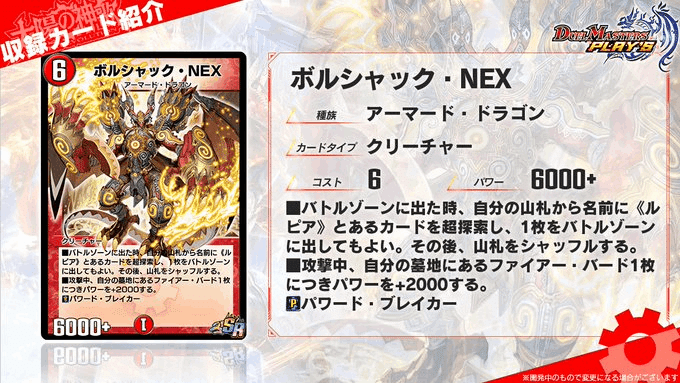

ボルシャック・NEX

事前評価:9

FT:太陽の力を手にした次世代のヒーロー、それがボルシャック・NEX!

紙からの変更点は以下。

場に出す効果が超探索になった

パワー+効果が1000から2000になった

パワード・ブレイカーを得た

新しい「ボルシャック」の姿、「ボルシャック・NEX」です。

順当に初期の能力を強化しつつ、最大の仲間である「ルピア」との親和性があるデザインがいいですね。

紙でもファンの多いカードです。

呼び出す「ルピア」の種類によって柔軟に役割を変えられるので、「ルピア」のカードパワーが追い付く限りは環境で形を変えて戦っていけると予想されます。

例を挙げると、先の「マッハ」を出せば即時SA2点です。

ただ、考えたいのはこの点のみではありません。

「コッコ」を3ターン目に出して次に4マナで「ボルシャック・NEX」を出した場合、「マッハ」を出すことで「ボルシャック・NEX」を手札に戻しつつ、次ターンはドラゴンを3軽減できます。

再度軽減効果を持つ「コッコ」か「マッハ」を出せば、5マナで2枚の「ボルシャック・NEX」を出すことができ、上振れの過剰打点プランとして考えることができるでしょう。

この動き、上振れも上振れと感じるかもしれませんが、実際に要求されるのは「コッコ」1枚と「ボルシャック・NEX」2枚の計3枚です。

途中、サーチカードなどを挟んで安定させたビート型の『NEX』が活躍する可能性は大いにあると考えられます。

他にも「コッコ」を単純に並べていくだけでも強力です。

3ターン目「コッコ」→4ターン目「ボルシャック・NEX」で「コッコ」と出せれば、4軽減が入り、次のターンには「ヘヴィメタル」を即時リンクすることさえ可能になります。

「ジャック・ライドウ」で強力な進化を呼び出してきて、「ボルシャック・NEX」と共に進化元にするルートもシンプルに強力そうです。

現行のプールで考えると、面白そうな動きができるものには「ダーク・ルピア」もあるでしょうか。

少し複雑でファンデッキ寄りにはなりそうですが、「マッハ」と「グール」の相性がいいところからも面白い使い方は考えられそうですね。

メインの使い方は「マッハ」と組み合わせたビート型がまずは意識されると考えられますが、「ボルシャック・NEX」を出すだけで兎にも角にも3打点が揃う、という「アガピトス」が教えてくれたことはしっかり覚えておきましょう。

余談ですが、先ほど少し書いたように「ボルシャック・NEX」のようなテーマカードはそのサポートとの関連が強く、どちらかのカードパワーが相対的に低くなるとあっという間に環境に置いて行かれます。

「ルピア」もデュエマの歴史的にさほど強い種族ではないので、登場からしばらくしてすっかり使われなくなりました。

が、それから時を経た2016年のGP3rd(2000人規模の大型大会)で、この「ボルシャック・NEX」をメインギミックに採用したデッキが3位入賞を果たします。

知ってる人には説明不要でしょうし、知らない人にはあまりわからないことだと思うので、細かい説明は書きません。

ただ、主人公のカードがリメイクされ、それが時を超えて活躍するという姿を見るのは、カードゲームが楽しいなあと思う瞬間だということを書きたかったです。

ルピア・ラピア

事前評価:6

紙からの変更点は以下。

コストが2下がった

パワーが2000下がった

置換でマナに行く効果が強制になった

ドラゴンの回収が強制でランダムになった

結構な改変がされて登場しました。

多色ではありますが、基本的に「コッコ・パルサ」の上位互換と捉えて問題ないでしょう。

これや「コッコ・ルピア」と違って、「ルピア・ラピア」は軽減の下限が1です。

大幅軽減させる場合には「コッコ・ルピア」などと併用する場合がほとんどなので意識されることは少ないでしょうが、一応覚えておきましょう。(軽減が累積する場合、下限は高い方が優先される)

元の4コストでは心もとない軽減でしたが、2コストと大幅に下がったことで使いやすさはかなり向上していそうです。

破壊時にマナに行く+ドラゴン回収の効果はアドバンテージを失っておらず、除去の対象となりやすいシステムクリーチャーの弱点を補完していると言えます。

マナにドラゴンを置かないことでブースト役として活用することも可能ですが、マナのドラゴン数を参照する「アカギ」が登場したことからもこれは意識的に狙うことは難しいでしょう。

ただ、優秀なカードが多いドラゴンは何を回収するにしても困ることはそうないため、あまり気にすることはないかもしれません。

色が合うところで「ボルグレス・バーズ」など、序盤泣く泣く埋めてしまったカードを拾えるといぶし銀的な強さを見せられそうですね。

他のファイアー・バード同様基本的にはドラゴンデッキで採用されるでしょうが、色と効果の関連から思い出したいのは『ガントラビート』です。

今もっともオーソドックスな『黒ガントラ』の場合、ドラゴンは「ガルベリアス」と「DEATH ドラゲリオン」程度です。

マナに埋まっていないことが多く、その状況であれば「運命の選択」から出せて破壊時にブーストされる「ガントラ」のように、終盤マナにドラゴンがある状況なら、それらの回収を狙った使い方をすることができます。

高パワーの良質なアタッカーを売りとする『ガントラビート』に実際に採用されていくかはわかりませんが、十分選択肢とはできそうです。

スピア・ルピア

事前評価:7

紙からの変更点はありません。

ファイアー・バードにはシステム効果持ちが多いのですが、その点「スピア・ルピア」は他とは趣が異なる効果を有しています。

一つ目のアンタップキラー効果は、その後の効果を能動的に発動するために非常に相性の良い効果です。

パワー1000とはいえ、序盤に出て来るシステムクリーチャーと相打ちを取りつつアドバンテージを損なわない点は高く評価できるでしょう。

現環境を見ても『メカオー』の「オボロカゲロウ」、『ガントラ』の「アラゴナイト」、『赤青剣誠』の各種ウィニーなど、出された相手が嫌な顔をする場面は容易に想像できます。

『NEX』自体が「コッコ」をはじめとするパワー1000のクリーチャーを採用する可能性が高いため、ミラーのキーカードとなる可能性もあるでしょう。

コストが離れてしまうので噛み合いは微妙ですが、「シルヴァー・グローリー」で神すら撃ち抜く鳥となることも可能です。

二つ目の破壊された時効果もそれぞれ見てみましょう。

ドラゴンをサーチする効果は単純にして強力で、「ボルシャック・NEX」をはじめとした必要なカードを引っ張って来られます。

この点、デッキに複数種類搭載されやすいドラゴンが探索で拾い切れない可能性があるのは懸念点ですが、コストを鑑みても十分な仕事はこなせそうです。

「ボルシャック・NEX」でワンショットを狙うような場合のパーツ集めとして役立つと考えられます。

この効果によって自爆特攻してもアドバンテージを失わずに済む点は強みでしょう。

もう片方のアンタップキラーとパンプの付与も強力です。

先に「スピア・ルピア」がパワー1000ながらもアンタップキラーであることが強力、と書いてあることからわかる通り、それが自由に付与可能となれば強力なことは言うまでもありません。

「スピア・ルピア」と併せて2体相手クリーチャーを処理したりと、器用な動きが実現可能となります。

当然、強力な攻撃トリガー持ちとの併用は狙いたいところです。

この他、「ミールマキシマム」などのバトル勝利時にアンタップする効果を持ったカードと組み合わせても面白いでしょう。

デッキに採用枠があるか、という問題は発生してきてしまいますが、ビートダウンが基調となる火文明のデッキがコントロールの戦術を取ることを可能とする個性的なカードです。

進化設計図

事前評価:7

FT:衛星ラムーンから注がれた力は進化に新たな可能性をもたらした。

紙からの変更点はありません。

FTの衛星ラムーンとは、この後紹介する究極進化のカードたちを誕生させる力を与えた「月」です。

究極進化のカードたちがルナティック・エンペラーという種族を持つのもここに由来してきます。

効果は単純なものですが、最大6ドローと破格のアドバンテージをとることができます。

紙ではデッキを進化クリーチャーで固めて手札を任意枚数マナに置けるカードと組み合わせたコンボが存在します。

これが実装される可能性は低いと思いますが、将来的にはわかりません。

頭の片隅に置いておいてもよいでしょう。

このコンボを使わない場合、進化クリーチャーが場に進化元を用意するという点を考慮しても容易に使うのは難しいです。

活かすならば場にクリーチャーを必要とせずに進化を出せる、マナ進化などの採用を多めに検討することとなるでしょう。

特に、この12弾では墓地のクリーチャーを進化元にできる”墓地進化”、デッキ上のカードを進化元にできる”デッキ進化”の実装が決定しています。

これらのプールが充実してくるならば、絶えず進化クリーチャーを出し続けるデッキの強力なリソースカードとして働くことも期待できそうです。

シンプルな効果なだけにインフレに対して耐性が強いため、将来にわたって使用を検討できるでしょう。

ちなみに、ざっくり計算で進化クリーチャー2種4枚ずつの計8枚を投入して、山上6枚を捲った中に1枚以上そのカードが含まれる確率は約76%です。

期待値が1以上になる枚数が7枚、2以上になるには14枚が必要となります。

「進化設計図」でアドバンテージを取ることを意識するならば、この14枚以上を意識していきたいですね。

大神秘ビシャモン

事前評価:6

FT:心に勇みある時は、悔やむことなし。――大神秘ビシャモン

紙からの変更点はコストが1下がって最後のパンプアップ効果が付いた点です。

EXパックで「ドルゲーザ」が再録されましたが、順当にジャイアントの追加がきてくれて一安心しました。

マナ進化に加えて範囲の広がった「西南の超人」のような効果を持ち、コンボを意識させる効果です。

マナ進化によって自分のマナが減ってしまうデメリットを緩和していると考えることもできるでしょう。

「西南の超人」の5枚目以降という使い方が主になってくるでしょうが、この後紹介する究極進化に直接乗せられる点で、差別化した使い方ももちろんできます。

「奇兵の超人」はぜひとも登場してもらいたいカードですね。

効果の対象が自然文明と広く、現状サポートが優秀なサムライを持っていることからも様々な用途が考えられそうです。

アイデンティティとできそうな組合せの一つが「エンシェント・ホーン」。

軽減によって差分の2マナを回復できるので、これを利用したコンボはカジュアルを中心に今後考えられていくでしょう。

紙ではあまり目立った活躍のないカードなだけに、パンプアップの追加のみで戦えるようになるかは不透明です。

ただ、デュエプレが紙とは大きく異なる環境が展開されている点を踏まえると、このカードが活躍した際にはデュエプレの面白さを感じられそうです。

神羅トルネード・ムーン

事前評価:6

FT:月が大地に呼応する時、巨大な竜巻が世界を引き裂く。

紙からの変更点は以下。

ルナティック進化を得た

ブロックされた時の効果にジャイアント縛りがなくなった

先ほど述べた侵略者・オリジンに対抗すべく究極進化獣は誕生し、世界が進化の力で満ち溢れさせます。

が、これによってオリジンもその力を浴びてしまい、反撃の力を与えることにもなってしまいました。

さて、そんなちょっと間抜けな究極進化の自然文明担当です。

公式のキーワード能力の説明画像は省略しますが、究極進化の一番のネックだった進化クリーチャーを自前で用意できるようになったのはかなりの強化点です。

さながらゴッドカードのような使い分けが可能で、あちらと比べると

・進化元を要求する分、ゴッドよりも出しづらい

・進化なので出たターンに攻撃できる

・ゴッドカードではないため、各種クリーチャーサポートを受けられる

といった違いが出てきます。

今回出る究極進化に関しては、すべて単色という特徴も差別化点になりますね。

また、デュエプレでは初の文明参照進化である点も出しやすさに貢献しているでしょう。

総じて汎用性の面では現状ゴッドカードに軍配が上がると考えられますが、究極進化先のスペックによっては十分競る可能性は秘めていると判断されます。

「羅月トルネード」に関しては、小型の「二角牙」といった感じでしょうか。

ブロック貫通効果もオマケの意味合い(なんなら、場合によってはデメリット)が強く、この時点でのカードパワーは決して高くありません。

究極進化後は単体で4点持ち22000とかなりのサイズになり、ブロック貫通効果もあって大量のシールドを割ることが可能です。

ゴッドリンクのプレッシャーがあったように、このカードもまず「羅月トルネード」の方を出しておくことで、相手に除去を迫らせることができます。

「羅月トルネード」は自分でマナ加速して5→7で究極進化に繋げられるほか、マナ回収を行うことで返しに除去された後でも続けて展開を行えますね。

ただ、コストと究極進化という手間に見合った強さはあるのか?と言われると一旦迷ってしまいます。

デュエプレでの実装にあたってジャイアントに限定した効果ではなくなりましたが、出しやすさの点でも「西南の超人」との組み合わせを考えたいところです。

「羅月トルネード」で1マナ回復する点を加味すると、「西南」が2枚場にあれば3コストで「トルネード・ムーン」までたどり着けます。

「西南」1枚の状態でも、7コストで「トルネード・ムーン」まで出すことができ、マナブーストが容易かつ「ドルゲーザ」などの大量手札確保手段がある『ジャイアント』では採用が見込めるでしょう。

ちょっと変化球で考えると、「パンダ」から「ウルコス」が出た場合に綺麗なマナカーブでつながります。

「トルネード・ムーン」が耐性があったり、もっと容易にアドバンテージを稼げたりすれば…と思わなくもないですが。

ゴッドカードも実際に使うまで真価に気付けた人は少ないので、大番狂わせな活躍を期待したいです。

緑神龍ディルガベジーダ

事前評価:8

FT:このクズどもが!スケールが違うわ!――緑神龍ディルガベジーダ

紙からの変更点は以下。

出た時3000以下をマナ送りにする全体火力がついた

手札以外から出た場合に9000以下をマナ送りにする能力がついた

イラストをよく見てみると、「武者」と「ゲキメツ」の特徴を確認することができ、色々と印象深い方も多いと思います。(イラストレーターも3体のクリーチャーを融合したと述べています)

今回は実装にあたってその「武者」と「メツ」の効果を強化したような能力が付与されました。

さて、独自の踏み倒し能力やコスト軽減がないファッティであることから、別のカードによって踏み倒す運用が主となるカードです。

筆頭に挙がるのはもちろん「ライゾウ」。

「ライゾウ」は返しようのない盤面を形成する力は強いですが、既に出来上がった盤面に干渉する力はさほど強くありませんでした。

そのため、出したターン中に決め切らないとカウンターをされうるという弱点がありましたが、「ディルガベジーダ」はその能力で相手の盤面を掃除でき、「ロレンツォ」とは違ったアプローチで守ることができます。

小型ブロッカーを退かせる点では攻防一体とも言えるでしょう。

9000ラインの除去は元々有利寄りであったものの『ナイト』の「ネロ」を効果を発動させずに処理することができますね。

同じ踏み倒し元としては「エンペラー・キリコ」も控えているので、そちらでの活躍が期待されます。

また、ドラゴンという点では「カチュア」の候補にも当然できます。

「ライゾウ」よろしく貴重な除去札として活躍するでしょう。

マナ送りながらかつての「ヘリオス・ティガ」よりも広い範囲で除去しながら即座に4点叩き込めるのは「サファイア」や「バイオレンス・サンダー」と十分差別化できる強みだと言えます。

破壊時にデッキに戻る効果も「カチュア」の弾丸として使い回せるため、メリットとして活用できるのは「ライゾウ」よりもデザイナーズ感がありますね。

手出しも不可能な範囲ではなく、ドラゴンサポートも多く受けられる点から、代替となる除去効果持ちが登場しない限りは使われ続けていくと考えられます。

余談ですが、「このクズどもが!スケールが違うわ!」というFTは、実際にこのカードが登場から3年弱ほど通常のクリーチャーではパワー1位だったことにも掛かってきます。

これはデュエプレの称号にも使われているあたり、印象的なものとして取り上げられているのでしょうね。

先にパワーが売りの究極進化「トルネード・ムーン」を出しておきながらこのカードをすぐ後に紹介するとは…スケールが違います。

まとめ

進化編は強力なカードも多い一方で、究極進化などの扱いづらいカードも多く登場するので、調整に期待がかかりますね。

最近の弾では単体で見れば悪くないカードが増えているので、あとは既に完成度の高い環境デッキに抗うデザインができるか…というところが開発は試されていそうです。

11弾はタイトルロゴから「ヘヴィ・デス・メタル」の実装が暗示されましたが、この12弾はどうですかね…?

妄想でも楽しみです。

さて、この12弾から再度パックのリリース感覚が調整されました。

EXがあった頃はちょっとすればすぐ次弾の情報が出て、てんやわんやだったので…切実に助かります。

ちなみにプライベートは絶賛大忙しで、デュエプレはSPルールを消化するのがやっとなくらいです。

こちらの記事はどうしても書いておきたいので書きますが、いつもよりは少し精査が甘くなるかもしれません…楽しみにして下さる方がいれば申し訳ありませんが、何卒悪しからず。

よろしければ次回の②もどうぞ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?