新カード解説④(デュエプレ17弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

17弾の新カードの考察第4弾です。

第3弾はこちら。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

超銀河竜 GILL

事前評価:6

紙からの変更点はありません。

コストや能力からわかる通り、「HELL」がエイリアンクリーチャー化したものです。

あちらとの違いはクリーチャーになったことで、何体破壊したとしても1枚のみの焼却となった点です。

「HELL」の方が複数枚のシールドを焼却できる可能性があるので弱体化に感じますが、こちらは”その後”という言葉で効果が区切られているため、仮に1体も破壊できずとも焼却を行える利点があります。

”その後”と書かれているテキストでは、その前に書かれた文章を達成できなくとも効果を使えることを覚えておきましょう。

感覚としては「ガジラ・ビュート」の上位種と考えるべきです。

クリーチャー化した上にドラゴンを持つことから、やはり想定されるのは『ライゾウ』や『キリコ』での採用です。

16弾環境の『ライゾウ』では相手のリーサルをずらしつつ厄介なクリーチャーを退かせる「カンクロウ」が評価されたので、盤面に広く干渉できるこのカードは貴重な存在となります。

「カンクロウ」は緑が重要であったことに加えて「ディアボロス」を処理できる踏み倒し効果持ちという利点がありましたが、それと枠を争うだけの強さはあると言えるでしょう。

基本的にメタられやすい呪文よりはすり抜けやすく、打点ともなる点で優位性がありますが、「デス・ゲート」の対象とされるのは注意です。

グッドスタッフとしての強さもあるため、『5cミラクル』のようなマナが伸びるデッキや、「ホーガン・ブラスター」の当たり枠としても活用可能でしょう。

見た目の大胆さの割に優秀なカードです。

墓森の鐘ベルリン

事前評価:9

FT:とんでもなく口が悪いけど、なんだかんだ皆を守るいいやつなのだよ。――ミスター・アクア

紙からの変更点は、ハンデスメタ効果がすべてのカードタイプに及ぶようになった点です。

若干判断に迷うところですが、効果は1枚ハンデスされるごとに2枚を回収できるものです。

「ロスト・ソウル」などで大量ハンデスされた場合も捨てられた枚数×2まで回収できるので、相手のハンデスを完全に無効化するのとほぼ同義です。

回収も任意枚数なので、逆手に取られるということもありません。

これ1枚でハンデスコントロールを完封するだけの強力なメタ能力と言えます。

また、これだけの能力を持っていながら呪文に選ばれない耐性持ちです。

ハンデスコントロールは得てして呪文コントロールとなっている場合が多いので、これが流行る環境では対策として「ブレード・ワーム」などの除去効果持ちクリーチャーや、選ばない効果による除去カードの採用が求められます。

コントロールの除去定番であった「学校男」はそろそろ出てくるかもしれませんね。

パワー3000のブロッカーである点はビート対策に使うことができ、選ばれない効果で「キル・ホール」などの除去カードをすり抜けられる活躍が期待できるでしょう。

この17弾で登場する「勝利のガイアール・カイザー」はアンタップキラーを持つことから除去されてしまいますが、それとて5コスト以上での対策になるので、そこまでの時間稼ぎ役としては十分です。

ハンデスを使わない対面に対しても、場持ちの良さを生かして「キング」や「天下統一」などの進化元として利用できます。

採用先としては色の特性上コントロールデッキが主となり、『ドロマー超次元』や『ネクラ超次元』、『ドロマー天門』や『オールイエス』などで考えられます。

環境を左右するだけのスペックを持った優秀なグッドスタッフカードです。

蒼の潮流スーパー・スペル・グレートブルー

事前評価:4

紙からの変更点は、呪文以外だった場合に手札に加わるようになった点です。

7弾で登場した「スペル・グレートブルー」のスーパーカード版となります。

こちらが紙のVRからSRに昇格した一方で、「スーパー」の方はSRからRに降格という仕打ちを受けてしまいました。

cipでも効果を使えるようになったとはいえ、やはり8コストの不確定要素には安心できません。

通常使うには難のあるカードですが、「ラッキー・ダーツ」や「ホーガン・ブラスター」を採用した高コストの多いデッキや『ダーツフュージョン』では候補とできるでしょう。

「カチュア」や「ドラゴンフレンド・カチュア」から出した場合には2回効果を使用できますが、特にADで「カチュア」が1回効果を使えばゲームエンドに近くなるほどになっていることを鑑みると、運に頼るこのカードは心もとないです。

あまり環境で見られることはないと思いますが、「フュージョン」並みの撃てば勝つ呪文が出てきた際に声がかかることがあるかもしれません。

勝利の女神ジャンヌ・ダルク

事前評価:7

FT:勝ち続けましょう!我々の信念のために!――勝利の女神ジャンヌ・ダルク

紙からの変更点は、火の呪文とクリーチャーの効果で選ばれなかった耐性が、火のカード全般に広がった点です。

「永遠リュウ」「ハチ公」「ベルリン」のハンデス耐性のように、デュエプレではカードタイプによるすり抜けはややこしい要素として排除する方針なのかもしれません。

これによって「デュアル・スティンガー」などでも選ばれないようになりました。

ブロッカーとしては大型というに足りないサイズですが、それでもW・ブレイカーラインを余裕で抑えられるパワーを持ち、タップ効果もかみ合いがよく強力です。

パンプアップした「GENJI」にこそ超えられてしまうものの、通常状態の「GENJI」とシューティングガイアールに対して露骨なまでのメタとして機能してくれます。

対ビートを考えた場合、当分は高確率で突破力の高い火が加わっているため、出せばまず仕事のできるカードです。

このカードを抜く方法が「スパーク」か「サーファー」しかないなんてこともザラでしょう。

対コントロールであっても『天門』がボードでアドバンテージを取っていく都合上、タップ効果は相性が良いです。

「エルドラード」と同時に並べて、強制攻撃によってタップさせたクリーチャーに攻撃しながら別クリーチャーをタップし、さらにタップキルしていくという戦術も取れるでしょう。

『天門』ミラーでは「パーフェクト・ギャラクシー」のシールドフォースを解除するための突破口としても使えます。

「ヘブンズ・ゲート」で出した場合は出た時2面、ブロックで1面、ブロック時効果で2面の計5面止めることができ、かつての「アガピトス」を彷彿とさせるようなリーサル阻止力があります。

総じてタップという効果の強さを認識させてくれる一枚です。

コストも手打ちに耐えうる範囲であるため、『天門』以外でも採用を考えていけるでしょう。

難点は『天門』のブロッカー枠が既に「パーフェクト・ギャラクシー」「ミルザム」「エルドラード」で渋滞していること。

この3種に割って入るブロッカーというのはかなり要求値が高いです。

とはいえ優秀で唯一性のあるブロッカーであることには変わりないので、時に選択肢となったり、NDの限定されたプールの中では活躍したりといったことはあるでしょう。

予言者ヨーデル・ワイス 光器セイント・アヴェ・マリア 光器シャンデリア アルプスの使徒メリーアン

事前評価:ヨーデル→8.5 アヴェ・マリア→7 シャンデリア→7 メリーアン→7

紙からの変更点は以下。

ヨーデル…出すサイキックが光限定ではなくなり、セイバー効果が破壊以外にも反応するようになった

シャンデリア…離れる時に手札の光クリーチャー1枚を捨てる効果が、ターン1で最小コストの光で強制になり、パワー低下に反応しなくなった。

「ヨーデル」は出せる範囲が光のハンターサイキックと非常に狭かったためにそれを守る効果を持っていましたが、文明制限がなくなったことで一気に選択肢が増えました。

現時点でもメタの「フォーエバー・カイザー」と除去の「ブースト・グレンオー」を使い分けることができ、それらを一度だけですがほぼ確実に守ることができます。

もちろんリンクを狙いたい場合にはかなり重要な効果で、上方修正の意味合いが大きく出てくるでしょう。

このクリーチャー自身攻撃も可能なので、これ1枚で2体のアタッカーを展開して、1体には耐性を付けるというトリガーケア運用も可能です。

「ミランダ」「カモン・ピッピー」のような柔軟さはないものの、相互互換としての強さは十分だと言えます。

ちなみにイラストの額に書いてある10の文字は、デュエル・マスターズ10周年のことだとかなんだとか。

「アヴェ・マリア」は中型サイズのブロッカーで、ハンター限定の警戒効果を持ちます。

5500はこの弾で実装される「勝利のガイアール・カイザー」のパワー5000を上回り、かつブロック時は7500となることでW・ブレイカーラインを抑えられる絶妙な値です。

「ジャンヌ」と違って「GENJI」に倒されてしまうのはネックですが、汎用性の高いサイキックとしては十分な性能のブロッカーでしょう。

同じコストには「マティーナ」が存在し、あちらよりパワーが高い点と種族・効果が異なる点で差別化されます。

ただ、「ガガ・シリウス」が紙の7コストと違って6コストで実装されたことから、これと比較すると単純な性能ではあちらに軍配が上がります。

使用するならば覚醒リンクを狙いたいところです。

性能的からして先入観を持ちがちですが、意外なことに実はプレイヤーへ攻撃することもできます。

「シャンデリア」はわずか2コストにして最高峰の耐性を持ったクリーチャーです。

リンクのための場持ちはもちろん、デッキによってはアタッカーとして使うことも可能です。

2コストの定番枠には「アンタッチャブル」がいますが、あちらとは若干癖があるものの相互互換のように使うこともできるでしょう。

ターン1はともかく強制化してしまったのは少々残念です。

「ミカド・ホール」にはあっけなく処理される点で過信はできませんが、5コストホールからバラまけるにしては十分な性能を持ったカードです。

「メリーアン」はシンプルなブロッカー性能を持ちます。

これまでは超次元に積める汎用的なブロッカー枠として「マティーニ」がありましたが、あちらはパワーが最低ラインの1000な上にクリーチャーへの攻撃も不可能でした。

こちらは3000とチャンプブロッカー以上の役割を持つことができ、覚醒を意識しない場合は基本的には「マティーニ」より優先されていきます。

「マティーニ」が貧弱すぎて採用したくなかったという人には歓迎されるカードです。

3種が3種とも既存のサイキックの相互互換以上としての側面を持ち、単体で使うにも優秀な性能です。

リンクを狙ったデッキからグッドスタッフとしても、各所で見られる可能性があると言えます。

豪遊!セイント・シャン・メリー

事前評価:9

FT:お待たせ!ここから大豪遊タイムですわ!――豪遊!セイント・シャンメリー

紙からの変更点は以下。

・警戒効果時のシールド追加が強制になり、光のハンター以外にも反応するようになった

・耐性が任意から最小コストかつ強制になった点です。

「ヨーデル」が10周年記念と書きましたが、こちらのコストは39(サンキュー)となっています。

”豪遊”からは時間も忘れて遊んでいた日々を思い出せるメッセージを読み取れたり、シャンメリーはクリスマスの子供向けお祝い飲料の定番を表しているようにも見えます。

深い…

性能はリンク前の小粒なクリーチャーたちとは裏腹に、最強格のフィニッシャーとなります。

強固な耐性に打点、ブロッカーとシールド追加まで持っているので、単体として完結し切った攻守鉄壁な性能です。

相当追い込まれた状況でない限りはこのカードをリンクできた時点で勝利はほぼ確定するので、最速リンクで攻めていく構築を考えられるでしょう。

ただし、リンクを焦るばかりにリソースを吐き出していると複数回の除去効果によって手札を枯らされる恐れがある点は注意です。

置換による除去の「ランブル・レクター」や「スカル・ムーン」は大敵となるためその点に配慮していけば安全なフィニッシャーとして運用できます。

リンクの方法としては「リュウセイドラゴン」と同じコストのため、それに倣って2枚のカードから展開する手段が豊富です。

・5コストホール×2

・5コストホール+「ヨーデル」or「ミランダ」

あちらとの違いは「ガイアール・ホール」がなく、「カモン」がホールの代わりとして小型がばらまける一方で、こちらは「ヨーデル」の耐性付与を使えます。

コントロール寄りの性能であることから、「ザビミラ」から完成を狙うのもありでしょう。

紙ではパーツ取りがされて、リンクを目指すのはファンデッキ寄りでしたが、デュエプレでは主役としたデッキも期待できそうです。

偽りの名 ボーン

事前評価:4

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

背景ストーリーの話をすると、アンノウンとはハンターとエイリアンのいがみ合いを招いた、E1の黒幕です。

基本的にコスト7以上の大型獣のみで構成されており、unknownという名前の通りトリッキーな効果を持つものが多く存在します。

設定では”偽りの力”を使うとされ、感情を持たない残酷な側面が目立つ悪役らしい種族です。

命名規則は実在したスパイにまつわるものが多く、このカードはスパイ映画『ジェイソン・ボーン』をパロディにしていると思われます。

cipの自壊による1:1交換は「デスモーリー」や「ヘヴィ」が持っていたお馴染みのものです。

16弾で出た「ザビ・オルゼキア」がエイリアン以外という制約はあるものの選べたことを考えると、7コストのこのカードも選択可能であってほしかったですが…

二つ目の効果は自壊とかみ合っており、即座に反応してハンデスを行うことができます。

マッドネスを避けることができるため、マナを伸ばしてしまう点を除けば安心して使える妨害効果です。

全体としては7コストという重さに釣り合わない性能をしており、効果が前者が1:1交換、後者が±0で、場合によっては利敵行為となるものです。

率直にカードパワーが低く、相性の良いカードが出ない限りは活躍の場は限られると考えられます。

わざわざオリカで、しかもRのレアリティで出すからには強くあってほしいですが…

封魔霊騎アガチャー

事前評価:7

FT:破壊作戦をもくろむイーサンに対し、アクア三兄弟は撃退を試みる!

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

背景ストーリーでは、アンノイズという種族はアンノウンのサポート役として存在します。

アンノウンやさらにその上位の種族が旧来のクリーチャーを支配するために埋めた、トライストーンという三角形の物体がイラスト上でも確認可能です。

成長するとアンノウンになるらしく、そのためか6コスト以下にしか存在しません。

FTに登場する「イーサン」というのもアンノウンで、アクア3兄弟とは16弾で収録されていたリキッド・ピープルたちです。

3人から繰り出す必殺技の名は、ジェット・ストリームカスケード・アタック。戦場は遊び場じゃねえんだよ

さて、オリカとしてサポートらしい性能をして登場しましたが、堅実な能力をモードで使える点が優秀です。

モードの一つは墓地回収で、これメインでなく選択肢の一つであることが喜ばしい効果です。

「リバイブ・ホール」が登場したためにあちらで事足りてしまうことも多いですが、二つ目の効果をメインで使うサブとしてあるのだとすれば十分な効果と言えます。

その二つ目は自軍をマナ送りして除去を撃つもので、アンタップで相手自身が選ぶ制約があるとはいえ、加速と除去を両立するのは強力です。

紙でも同種のカードがグッドスタッフとして重宝された点を見ても、手出しで十分な強さでしょう。

ただし、4コストに同じタイプの除去効果で、かつ相手のリソースとならない破壊効果を持つトリガー獣の「デス・サークル」がいる点は気になります。

この弾で判明している「天下統一」などの破壊耐性を持つカードの対策となるので、一長一短とは言えるでしょう。

トリガー化の条件に関しては、アンノウンが重量級である以上先輩の『XX』のようにオマケに感じられます。

『アンノウン』が種族デッキとして成立するかの不安の方が現状は強いです。

どちらかと言えばアーク・セラフィムとグランド・デビルの方が種族として喜ばれているかもしれませんね…

ネクラカラーの3色は色基盤として貴重で、これ1枚で触れるゾーンの範囲が広いことを見てもグッドスタッフとして使用することが考えられます。

が、これを見て「ダチュラ」や「アカギガルムス」を見た時ほどの衝撃には遠く及ばなく感じてしまうのが正直なところです。

蓋を開ければほとんど環境で見ないということもあるかもしれません。

偽りの名 スネーク

事前評価:5

FT:「演偽のアンノウン」スネークに狙われた者は、その分身達の一糸乱れぬ統率によって殲滅させられる。

紙からの変更点はありません。

名前の由来はゲーム・メタルギアシリーズのキャラクターである「ソリッド・スネーク」か、あるいはそれの元ネタとされる映画のキャラクターだとされています。

リソース型のシステムクリーチャーとしては最高峰の性能を持ち、早期に出すことができれば無限と言って過言でないリソースを得ることができます。

ただし、逆を言えば8マナのこのカードを順当に8マナためて出しているようでは難ありです。

現デュエプレで早出しする方法は「ホーガン・ブラスター」や「ギフト」など、不確定かつデッキの安定性を欠くものとなってきてしまいます。

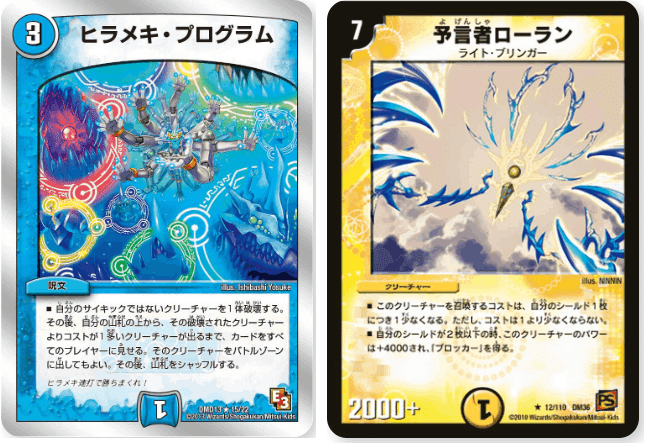

紙では『ヒラメキドレーン』というデッキタイプで、最速3ターン目にこのカードを立ててG0のクリーチャーを連打し、SA化させてワンショットを決めるデッキが存在しました。

「スネーク」を見ると、否が応でもコンボ的な使い方を思い起こすという人も多いでしょう。

開発側も意識して避けられない道で、かつそれ以外にこのカードを活用する道もそう多くないことは把握しているはずです。

能力そのままで実装されたからには、何かしら踏み倒しの手段が容易されているのかもしれません。

『オーケストラ』では序盤のマナ基盤として優秀かつ、当たり枠の範囲で採用を考えられるでしょう。

デュエプレのマナシステムから多色の強さが抜けているところを見ても、アナカラーの3色はそれだけでアイデンティティとなり得ます。

単体で活躍には難しく、かといってコンボで実用的に使えた場合には理不尽さが伴ってくる難しいカードです。

偽りの名 ゾルゲ

事前評価:6

FT:そのうち全ては我々のもの・・・。フフフ。――偽りの名 ゾルゲ

紙からの変更点はありません。

背景ストーリーでは①の「リュウセイドラゴン」のところで書いた通り、ハンターvsエイリアンの構造を招いた張本人です。

さらに言えば覚醒編でZが悪事を働いたことにも起因しており、重要なキャラクターと言えます。

ただ、②の「オーケストラ」のところで書いたように、「ゾルゲ」も中ボス程度の存在です。

これのさらに先にいる真の黒幕とは…続きは18弾かもしれません。

余談ですが、超全集という公式の出した本では”社会のダニ”という表現が使われていて、しばしば愛称?とされています。

さて、肝心の性能は自軍全体に強制バトルを誘発させるものです。

早い話が自軍すべてがパワー以下の火力をcipで持つということになり、このカード自身でも7500火力を放つことができます。

バトルを覚醒条件とする「時空ボルシャック」とは特に相性がよく、アンタップ状態でバトルすることから覚醒して召喚酔いも解除されて攻撃可能です。

そのほかにもスレイヤー持ちとも相性が良く、モヤシと「イモータル・ブレード」を組み合わせれば無限の確定除去として利用することもできます。

この効果のポイントの一つは自軍同士を選ぶことも可能な点で、紙ではバトルから踏み倒しにつなげ、相手のデッキを削れた「ヴォルグ・サンダー」でLOする即死コンボがありました。

さすがに実戦でも十分強すぎた(「紅蓮刃」と「ゾルゲ」はかつてプレミアム殿堂超次元コンビだった)これらの再現はされないでしょうが、現在でもカジュアル寄りながらも「バロム・モナーク」「ガジラ・ビュート」を組み合わせることでワンショットコンボが可能です。

・「ゾルゲ」、「モナーク」がいる状態で「ガジラ」を出す

・「ガジラ」で焼却を行った後、「モナーク」とバトルさせる

・「モナーク」の効果で「ガジラ」を蘇生させる

・以下ループ

今後もバトルを起因とする近いコンボギミックは発見されていくでしょう。

面白い扱い方は数多く見つけられますが、こちらも「スネーク」同様8コストのシステムクリーチャーとしては地味です。

同じコストに単色でありながら高い汎用性を持つ「永遠リュウ」が存在することを見ても、カードパワーが不足すると言って過言でないでしょう。

早期に出すほど効果の高いカードであるため、「スネーク」同様に踏み倒しの道を考える必要があります。

あるいは、やはりこれらを早期に出すための踏み倒しカードが出るのでしょうか…

変に上方修正なく出されてしまったことで期待と不安が入り混じります。

おわりに

③までの派手なカードたちとは一転して、この④のカードはアンノウンを筆頭に活躍シーンをイメージしづらいものが多くありました。

ただ、ところどころ書いたように、何かしらサポートするカードは出てくると思われます。

アンノウンという種族にはふさわしい不気味さです。

これを書く11/21の夜にはサプライズカードの発表もあるようなので、それらに期待(不安?)しましょう。

おそらく次の⑤で最後になると思います。

よければ最後までお付き合いください。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?