新カード解説⑥(デュエプレ14弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

14弾の新カードの考察第6弾です。

⑤についてはこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

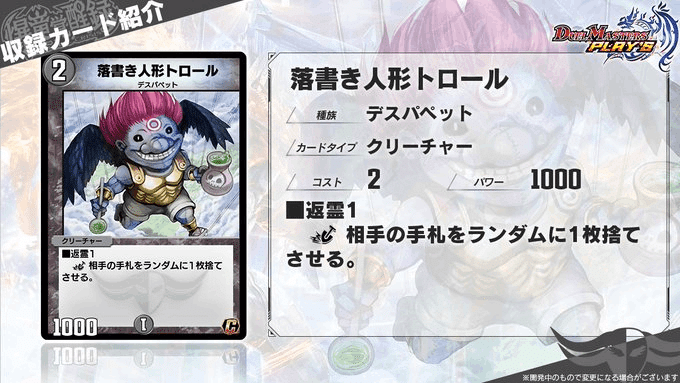

落書き人形トロール

事前評価:6

FT:いたずら大好きトロールは、今日も毒の絵の具でへのへのもへじ。

紙からの変更点はありません。

新キーワード能力・返霊を持つカードです。

墓地を活用しないデッキであれば実質的なコストがタダであり、リターンもそれなりに大きい効果です。

攻撃トリガーという難点が全般にありますが、発動できれば優秀な効果だと言えます。

墓地はゲームが進むと必然的に肥えていくため、終盤程威力を発揮しやすい効果です。

特に山札の回復に使える点で一石二鳥な側面を持ちました。

デュエプレでは戻すカードがランダムになってしまったので、若干の弱体化を受けています。

さて、この「トロール」は1コスト軽くなった「ゼリー・ワーム」といった性能です。

コストを用意する必要はあるものの、2で出して3で適当な呪文を唱えたり、墓地が肥えるクリーチャーを使えばよいのでさほどハードルは高くありません。

こちらの手札消費も多くなりますが、「ゴースト・タッチ」を使ってそれをコストにすれば3ターン目にして2ハンデスが可能です。

墓地進化の素を消すことになってしまいますが、『黒緑速攻』などの積極的に攻撃していくデッキで採用を検討できるでしょう。

デスパペット繋がりでは優秀なpig効果を持つ「ポワワン」が存在するので、『青黒ハンデス』のようなデッキにはうってつけとも言えます。

この手の地味なアドバンテージを稼ぐデッキはデュエプレではリリース初期にしか見られませんでしたが、今後カードプールが広がる中での登場に期待したいですね。

明確な採用先は決まらないものの、単体の性能としてはそこそこ優秀なカードです。

アクア・メルゲ

事前評価:8.5

FT:貴殿が良き戦士と出会い、共に戦えることを望まん。――アクア・メルゲ

紙からの変更点は効果がターン1になった点です。

紙では現在までプレミアム殿堂(1枚もデッキに入れられない)に指定されているカードです。

無限にクリーチャーを出し入れすることで手札交換を続けるループを理由にその地位まで上り詰めましたが、デュエプレではしっかり蓋をする対応をしてきましたね。

それでも効果の基本性質は変わっておらず、紙同様これによって青黒型の墓地進化を活かした『速攻』も構築可能となります。

先の「トロール」やこの後紹介するカード、③の「ジェスタールーペ」などこのデッキに合ったカードが多く登場するので、『黒緑速攻』がNDで大きく戦力を落とすタイミングで開発側でも意識しているのだと思われます。

このカラーリングは通常の『速攻』よりも速度こそ落ちるものの、一部メタカードや搦め手の戦術も取れるようになるので、デッキの成立が楽しみです。

その他ではやはり種族を活かして『ツヴァイ』が候補となってきます。

元々2コストはバニラも入っていた枠なので、それが効果付きになると言えば採用には十分です。

ルーター効果がどれほど活きるかはやはり計算してみるべきでしょう。

2ターン目に2コストをプレイし、その後で3で「ハルカス」4で2コスト以下×2から「ツヴァイ」を出すパターンを想定してみます。

先攻であれば9枚カードを引いていることになるため、「ツヴァイ」を1枚以上引いてる確率は65.5%です。

この流れの2ターン目を「メルゲ」にしていた場合、プラスして2枚のカードを引けていることになります。

11枚引いていた場合に「ツヴァイ」を引き込んでいる確率は74%。

8.5%の差は決して些細な差だとは言えません。

これが後手の場合は12枚となり、「ツヴァイ」を1枚以上引き込んでいる確率は77.5%と8割に近い数値となります。

その上、後手の場合は「ツヴァイ」2枚出しも可能です。

これが「メルゲ」がない場合は10枚ドローで25.5%、「メルゲ」がある場合は12枚ドローで34.%となります。

4ターン2「ツヴァイ」の上振れの確率が、4回に1回から3回に1回に増えると考えればかなりの差だと言えるでしょう。

実際はここに「スクリュー」がいた場合や、「ツヴァイ」以外でも「マーキュリー」が当たりになっている場合を考慮すると、総合的に『ツヴァイ』というデッキの安定感を相当底上げする能力です。

場合によってはインパクトの大きかった「ジェスタールーペ」以上に『ツヴァイ』で重宝される可能性もあるでしょう。

『ツヴァイ』に関しては「ジョン」などのメタカードが登場することが確定しているものの、4ターン目に「ツヴァイ」を出す強さとビート全般に対して優位を取りやすい構造に変化はないと思われます。

あるいはついに規制の対象となり得るか…環境が始まってみるまではわかりませんが、この14弾にて入る強化には期待と不安が混じります。

死神竜凰ドルゲドス

事前評価:8

FT:壮絶な戦いの後、世は再び平穏を取り戻した。そして地の果てでは内なる力が覚醒しようとしている・・・。

紙からの変更点はありません。

3種目の墓地進化ということで、やはり速攻系のデッキでの活躍が期待できるカードです。

「キリン」とはコスト・パワー・効果の三面で相互互換のようなカードです。

色のバランスや影響範囲を考えると『黒緑速攻』では「キリン」に軍配が上がるかと思われますが、5枚目以降の選択肢には良いカードです。

「ナスオ」との組み合わせを考えると、「キリン」が墓地に落ちてしまうことを回避できる可能性を持つ点はこのカード特有のメリットとなります。

それこそ、先ほど「メルゲ」のところで書いたように青黒型のビートではこのカードが「キリン」の代わりとして働いてくれます。

14弾環境では採用が減ってきそうですが、「ゼンアク」に対してもこちらの方が強く出られますね。

『黒緑速攻』の進化枚数を増やせるため、フル採用して「設計図」と併用する構築も現実味を増しそうです。

「設計図」繋がりで言えば『Bロマノフ』でも悪くないカードでしょう。

「ゴワルスキー」を採用して進化枚数を増やした構築も見られたため、そこに替わるカードとなり得ます。

種族に注目すれば、今では珍しいティラノ・ドレイクを持ちます。

赤黒の速攻気味のデッキとなることが多かったので、「ゼクス」による肥やしもあることから無理なく採用ができるでしょう。

「ボーンブレイド」から出せるカードとしては最大出力になるので、AD限定にはなってしまいますが侮れない速度を持ったデッキとなりそうです。

総じて優秀なカードで、コストが軽いことが好まれる『速攻』でもパワーラインと効果によって優位性を持てる性能です。

「設計図」とのシナジーを狙わなければ墓地進化が多すぎるのは事故要因になるので、今までのカードとも枠を争って来ると考えられます。

陰陽の舞

事前評価:7

FT:怪しげな舞は大地を鼓舞する。

紙からの変更点は、マナ爆誕0が1となった点と、墓地に置くカードが指定できずにマナ爆誕を持たない自然のカードになった点です。

紙では0なことを活かして、召喚数を稼ぐ手段や効果の生贄、墓地肥やしからアタッカーまで様々に悪用されました。

結果的に現在まで殿堂入りしている実績を持ったカードです。

基本的にループなどで使われ、それらをデュエプレ勢に説明してもあまり意味はないので省きますが、0コストで召喚できると言えば悪いことをしそうなのは想像がつくでしょう。

デュエプレではループとまではいかないでしょうが、近い形でのコンボ利用は意識されていると思われます。

マナ爆誕の切り札となる「シロガシラ」は召喚に反応する効果を持ちます。

踏み倒し以外では最も軽いコストを持つこのカードを出すことで、効果の起動に使えるでしょう。

「陰陽の舞」のデメリット効果によるマナ減少も、「シロガシラ」の効果でカバーしてくれています。

もっとも、この使い方を意識すると使用可能マナの増えない「シロガシラ」から続けて出すのには8コスト必要となってしまうので、どうにか「シロガシラ」用には0マナで出したかったと思わされますが…

代わりとしてG・0持ちが出てくれるのかもしれません。

もう一つ今弾で相性がいいカードが「デストラーデ」です。

「デストラーデ」がいる状態で「陰陽の舞」を出すと、わずか1マナで4コスト以下を踏み倒す抽選を受けられます。

パフォーマンスに優れるかはわかりかねますが、4ターン目に「デストラーデ」が出てきてからの5ターン目の動きとしてはうまく回るとかなりの展開力となります。

召喚という行為に注目するならば、「キング」の生贄や「ジョン」の覚醒にも貢献する使い方が可能です。

2マナ捨てられればマナから「キング」の突破口となり、5コストホールから「ジョン」+「チャブル」を出していればターンを終了して即座に2体とも覚醒します。

最も単純な使い方で言えば、ビート系のデッキで2マナ削りながら出せる1マナ3000として使えます。

ただ、この扱い方を『黒緑速攻』でする場合は「ナスオ」との兼ね合いや墓地進化への活かしづらさなどを考慮する必要があるでしょう。

『ガントラビート』のようなハンドリソースを切ってマナが伸びるビートデッキでは現実的に考えられそうです。

紙で散々悪さをしたカードなだけに、慎重な調整をされて実装されたと感じられます。

その調整が効きすぎて活躍の機会が限られるかもしれませんが、十分個性的な効果ではあるので見せ場を期待したいです。

最後に二つほど注意点を。

一つはマナ爆誕の仕様について。

カードを使うには当然マナにその文明が一つ以上必要ですが、マナ爆誕は自分自身も文明としてカウントすることができます。

ちょっとわかりづらい書き方になりますが、要するにマナに緑が「陰陽の舞」1枚だけで「陰陽の舞」を出した後にマナから緑がなくなってしまう場合でも出すことができるのです。

これを応用すると、デッキの緑がマナ爆誕のカード1枚だけの場合でも、そのカードをマナに埋めてマナ爆誕で出すという芸当ができます。

通常、カードをプレイする場合にはそのカードとは別にもう1枚同じ色のカードが必要という常識を外れることができるのです。

たとえば「アラゴト」はマナを減らさずして場のカードを使い回せる効果を持つため、『デイガナイト』などに1枚入れておくと「アヴァラルド」や「シーザー」を場から手札に戻して使い回すことが可能となります。

強いかどうかは別として、この使い方が重要になるデッキも今後登場し得るでしょう。

もう一つは、「陰陽の舞」に召喚コストがかかるようになったことで、「コートニー」がいる場合にマナ爆誕しようとすると、1マナから5マナ必要となりました。

何を言っているのかと思うかもしれませんが、「コートニー」の効果はマナのカードをすべての文明として扱う効果です。

すべての文明とはつまり5文明ということで、マナにあるカードが5文明を持つことになります。

そして、カードを使う時に支払うコストは、最低限そのカードの持つ文明数払う必要があります。

そのため、5文明を持った=最低5コスト払う必要が出て来るのです。

当然、これはマナ爆誕全般に当てはまります。

「コートニー」がいると、マナ爆誕をはじめとしてマナからコストを払って召喚する場合には最低5コストかかってしまうということを覚えておきましょう。

まあ、マナ爆誕の入るデッキに「コートニー」を採用することはそうない上に、このあたりはトンチみたいな裁定なのでデュエプレでは無視されることもあるかもしれませんが…

恵みの大地ババン・バン・バン

事前評価:7

FT:野生の鼓動に、大地が共鳴する!!

紙からの変更点はありません。

マナ爆誕の最重量カードであり、「クリスタル・フュージョン」と同様の効果を持ちます。

こちらとの違いはマナ爆誕を持つために手札にキープしておく必要がない点と、クリーチャーであることによるサポートを受けられる点です。

手札に保持する必要がない点は特筆すべき強みでしょう。

『5cフュージョン』では「フュージョン」を唱えるより先にマナをそこまで伸ばすことが一つの到達点であったため、その手段を妨害されないマナゾーンに残しておけるのはかなり安定性を高めます。

今後はこのカードによって9マナが一つの目標となってくるでしょう。

また、クリーチャーであることから各種踏み倒し効果なども受けやすく、何より「フェアリー・ギフト」の対象となります。

6マナ時に出せても12マナまで伸ばすことができるので、かなり現実的な組み合わせとして考えられるでしょう。

パワー9000の打点が残るのも馬鹿にならない点です。

『5cフュージョン』では「フュージョン」が枯れてしまった場合にゴッドで殴っていくことも多々あるので、3点のゴッド+「ババン」で計5点になるのは活きることも多いと考えられます。

「ギフト」は当然マナ爆誕とも併用できるので、7マナある時に「ババン」がマナに埋まっていれば、トップの「ギフト」が即7マナブーストカードに化けることとなります。

単に「クリスタル・フュージョン」のクリーチャー版と言う以上にデッキの安定感を底上げしてくれると期待できるでしょう。

向こうを使う場合は、呪文サーチに引っかかる点や呪文軽減サポートで差別化する必要がありそうです。

その他では前回紹介した「ディメンジョン・ホーン」も、現状大型サイキックを直接出す唯一の手段として面白いものがあります。

また、「陰陽の舞」で触れたように、緑の入っていないデッキにこれ1枚入れておくことで急にビッグマナ戦略を取ることも可能です。

あまり実用的ではないかもしれませんが、知っておくと面白い使い方があるかもしれません。

超次元ミカド・ホール 時空の封殺ディアスZ

事前評価:ミカド→9 時空の封殺ディアスZ→9

紙からの変更点は、「ディアス」の殲滅返霊の効果対象が手札と場のカード指定から手札と場のクリーチャー指定になった点です。

背景ストーリーの説明では何度も触れてきた、「Z一族」のトップにしてこの覚醒編のボスとなる目玉カードです。

「ミカド・ホール」は「ファントム・バイツ」を放ちつつサイキックの展開ができる、盤面干渉と展開を両立する点が優秀なホール呪文です。

除去できる範囲こそ「ボルシャック・ホール」の方が広いものの、パワーマイナスは何かと応用が利き、バトルの補助から他火力カードによる範囲の拡大、「マザー」下での除去など差別化が可能です。

紙では呼び出すサイキックに除去効果を持ったものがいるので、それらと組み合わせて複数面除去を取れるという「ボルシャック・ホール」にはない明確な強みがあります。

この後の「ディアス」も含めて闇のサイキックには有用なものが多く、それらをほぼすべて網羅する9コスト以下が対象というのも優れた点です。

ただし、その代償として5コスト以下を2体展開できないのは器用さを欠き、他5コストホールと比較して小さくない差となってきます。

「ディアス」は8コストのサイキックであり、呼び出せるホールはこの「ミカド」と他一部に限られます。

その分性能は高く、メリット効果持ちのW・ブレイカーの標準パワーを超えた、実質5コストで出せるカードとしては破格のものです。

固有能力の殲滅返霊を持ちます。

攻撃トリガーとはいえ、相手の墓地メタ、自分の山回復、手札と場に干渉と多方面に働く強力な効果です。

効果を2回使えればこのカードの攻撃で通すW・ブレイクと同じ数だけのアドバンテージを取れているので、攻撃リスクもかなり下がります。

除去効果も山下へ送り込む最大級のものであり、相手からすれば発動をどうにか阻止したいものです。

また、今回効果の対象がカード指定からクリーチャー指定へと変わりました。

これによってクリーチャー以外の場にあるカードタイプ・クロスギアを選択できなくなったものの、進化獣を除去できるようになったという点で一長一短となっています。(進化獣は厳密に言うと2枚のカードで構成されるため、カード指定除去を受けると進化クリーチャーか進化元のどちらか片方のみ墓地に行く)

どちらかと言えば「ザンゲキ」や「エンフォーサー」などの厄介なギアを除去できない点で下方修正と言えそうですね。

覚醒条件はターン中に3体相手のクリーチャーを除去するという至難のモノ。

このカード自身が殲滅返霊で多少カバーできているものの、前提として相手の場に3体のクリーチャーを要求するので達成は容易ではありません。

が、だからこそ殲滅返霊を使用した時に相手視点で手札と場のどちらを犠牲にするかの択を突き付けることが可能です。

相手の展開を抑止する効果も持ち、このカードを採用したミラーなどではレベルの高い読み合いも発生すると想像されます。

3体除去の達成方法としては、各種全体除去カードをもちろんとして、「シーザー」も適正のあるカードです。

「HELL」で全体火力を放つのに加え、「ミカド・ホール」と「デュアル・ザンジバル」を同時に唱えることで、2000以下を3体処理しつつ「ディアス」を出しながら覚醒させることができます。

相手の場が条件を満たすことや探索濁りなどが障壁となりますが、『デイガナイト』に「ミカド・ホール」が採用される場合には勝敗を分けうるテクニックとなってくるでしょう。

覚醒後の「ディアボロスZ」はシンプルにして強烈なパワーマイナス効果と自軍のパンプ効果を持ちます。

-5000という幅はかなりのもので、たいていの場合で相手の盤面は崩壊し、デッキに寄っては積みに陥るものです。

パンプはしばしば侮られますが、デュエプレでは今もバトルや火力による除去がよく見られ、それらに影響して来ると考えれば小さなものではありません。

マイナス効果と併せてパワー1000でも11000までのクリーチャーを討ち取れるようになるので、盤面勝負ではまず優位に立つことができます。

ただし、パンプは「ディアボロスZ」自身にはかからないため、完成したHDMに対しては1000の差で届かない点は注意です。

また、解除を持っているものの、このカードが覚醒した時点で相手の盤面は3体除去と-5000によって壊滅している場合が多いです。

元々難しい覚醒条件が2度目はより厳しいものになるので、過度な信頼は置けない耐性だと言えます。(ただし、覚醒によって相手の墓地が肥えていると解除した後も殲滅返霊が使いやすくなっています)

総合的に見た場合、「ミカド・ホール」「ディアス」「ディアボロスZ」どれを取ってもグッドスタッフ性が高く、汎用的な強さを持ったカードです。

特に「ディアス」の役割は多く、コントロールで採用する場合はミラーを中心にこのカードを如何に立ち回らせるかがキーとなると考えられます。

気になる点を挙げるとすれば以下でしょうか。

・「ミカド」から出せる選択肢に有用なものが「ディアス」と「ランブル」程度しか現状では存在しない

⇒無思考に棒立ちさせて強いサイキックはまだありません

・早めの「ディアス」出しがそこまで強くない

⇒互いに墓地が肥えておらず、仮にたまっていても「ミカド」が入るデッキタイプでは序盤から盾に行くようなことはしません

・「ディアス」を呼び出せるカードが限られる

⇒やはり「リバイヴ」の範囲でない点が重く、今後のサイキックの増加の中で”デッキには入れるけど、あまり出すことのないカード”となりがちです

性質として派手に暴れまわるタイプのカードではありませんが、しっかり惜しいところを持ちつつ優秀な効果を持ったカードです。

そういった意味では使い手の技量が大きく試されるカードとも言えます。

盤面勝負がメインとなるデュエプレではまた紙と違った活躍の可能性も見えるでしょう。

まとめ

ようやく14弾の事前公開カードすべてについて書くことができました。

折に触れていたように、今回はカードパワーの高いものや用途の多いものが中心で、書くのも骨が折れました。

これを書く5/24はリリース2日前で、おそらく同日中に全リストが公開されます。

それを見てまた評価が変わることもありますが、公開された当初の触感を遺せておけたらと思います。

またリリース後に環境が固まったら考察記事も書いていく予定ですので、そちらも楽しみにしていただけると幸いです。

ここまで読んで下さった方々には心よりお礼申し上げます。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?