新カード解説②(デュエプレ10弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

10弾の新カードの考察第2弾です。

第1弾はこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

それでは以下、本題です。

魔弾ソウル・キャッチャー

事前評価:6~7

紙からの変更点は回収がランダムになった点です。

シンプルなナイト・マジック持ちの墓地回収呪文です。

墓地回収効果の先輩カードを見ればわかるのですが、この効果は2コストの換算です。

「ダーク・リバース」のトリガーは0コスト換算されているので得、「ソウル・キャッチャー」もナイト・マジックが0コスト換算されていて得な、仮にナイト・マジックで使えずとも十分な仕事をするカードでした。

ここを考慮してか、対象がランダムになる弱体化を受けましたね。

なかなか手痛い下方修正ではありますが、それでも呪文主体のデッキになることからクリーチャーがそれほど多くなく、狙ったカードを拾えるという場合も多いと考えられます。

これを書く8/16時点では実装が決まっている「デ・バウラ」と組み合わせれば無限に使い回すことができます。

「デ・バウラ」が優秀すぎることも調整の要因と考えられそうですね。

もう一つ調整の要因となった可能性があるのは「ブラッディ・シャドウ」の存在です。

呪文を唱えるとG0で出せる中サイズのブロッカーで、逆スレイヤー効果を持っていることからも墓地に落ちやすいです。

もしこのカードが実装されるなら、「ソウル・キャッチャー」で耐久し続ける動きは少々危惧されるので、調整も納得されます。

まあ、単純に探索が二度発動すると面倒というのもありそうですが。

他にもこのカードを墓地から回収する手段はナイトには豊富にあるため、なんだかんだと使われる可能性が高そうですね。

前回紹介した「フランツ」や「デ・バウラ」が汎用性が高く、ナイトデッキ以外にも出張可能なことから、コストパフォーマンスの悪くない「ソウル・キャッチャー」も同じ位置にあると言えます。

光神龍ラル・アブゾーバー

事前評価:4

紙からの変更点は以下。

・相手プレイヤーを攻撃できない効果が削除された

・能力によるブレイクも対象になった

転生編のクロスギア「インパクト・アブソーバー」を元としたクリーチャーです。

こちらは独特な効果で、カジュアルマッチなどでは面白い活躍をしたカードでした。

クリーチャー化したことでわずかながらの汎用性と引き換えに除去されやすくなっています。

影響範囲は”クリーチャーによるブレイク”のみのため、「インビンシブル・フォートレス」はもちろん、「ティラノ・リンク・ノヴァ」や「憎悪と怒りの獄門」に無力なのは一応の注意点です。

大量ブレイクのクリーチャーと言えば殿堂入りした「アポロ」をはじめ、「マザー」や「ツヴァイ」などが敵として浮かんできますね。

これらの大活躍していた7弾環境に登場していればまだ芽があったのかもしれませんが…

こう後ろ向きに書いている通り、5コストで直接的なアドバンテージを稼げないカードは少々活躍が難しいです。

ブロッカーで「ヘブンズ・ゲート」に対応する点も、前弾にて同じコストにアドバンテージの塊である「ロードリエス」が出ていたのが痛いですね。

「ラル・アブゾーバー」自体は5コストの標準パワーにメリット効果持ちなことから悪くないカードとは言えるのですが、いかんせん今のデュエプレのカードパワーを見ると見劣りしてしまいそうです。

現状採用先を考えるならば、ライブラリアウトを意識したコントロール系のデッキでしょうか。

高めのパワーを持ったブロッカーなので守りとして使うには悪くなく、打点の大きいクリーチャーで殴ってくるデッキを想定すれば全く使えないということもなさそうです。

それでもこうしたデッキが現状は盾1枚くらいで耐久し続けることから、なかなかメリットを活かしづらくはあります。

あとはドラゴンデッキで数少ない守りの要素として使うことはできるかもしれません。

もう一度7弾環境のような大型ブレイクが主流な時代が来た時に一考してみたいです。

余談でこのカードのフレイバーテキスト”数万の出場者も、既に1000にまで減っていた。”について。

戦国編は前回の極神編から数百年後の世界で、それまでの文明や種族の殺伐とした争いの時代から一転した平和な時代です。

そこで娯楽のように開かれた”戦国武闘会”が、このエキスパンションの名前を体現する舞台となります。

「ラル・アブゾーバー」のフレイバーテキストでは、その参加者が次々と敗退していく様が描かれていますね。

これまでの神々しいストーリーも面白いですが、戦国編の一転少年漫画のようになる世界観も私は好きです。

光神龍ザ・イエス

事前評価:7~8

紙からの変更点は以下。

・攻撃時のシールド・プラス(山上1枚をシールド1つの上に重ねる)というキーワード能力が削除されてシールド化になった

・場に出た時にも効果が働くようになった

シールド・プラスは殴り合いの環境で戦略性を高める結構好きなギミックだったのですが…削除は残念ですね。

改変によって「英霊王スターマン」に近似した性能となりました。

シールド化の能力は相手に干渉しないために過小評価されがちですが、その効果自体は3コスト相当とかなり高めです。

「ザ・イエス」は6コストパワー6000とほぼ標準のステータスを持ちつつ出た時点でこの3コストの効果を使えるので、それだけでも十分と言えるでしょう。

出た時シールド追加の強さは「ザーディア」が立証していますね。

ザーディアがNDから落ちることを考えると、その代替として実装されたのかもしれません。

ここに攻撃時にも追加で3コストの効果が発動するとなれば、決して弱いカードではないと言えるでしょう。

現在の『ガントラビート』のような実直に殴ってくるデッキに対しては大きな抑止力になると考えられます。

マナカーブ的にも「ベガ」からこのカードに繋ぎ、次のターンで「キング・アルカディアス」でも立てればビートデッキを容易に詰みに近い状況に持っていけますね。

トリガーを1枚でも引ければ余裕を持って返せ、仮に引けずとも耐えられる可能性があるくらいの防御力となります。

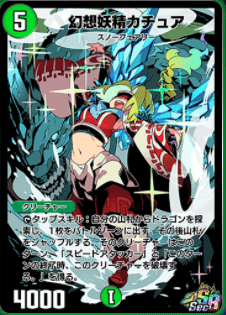

ドラゴンである点に注目すると、「カチュア」から出して即座に2枚のシールド化を狙えます。

『カチュア』のデッキ構造上白をタッチすることも難しくないので、苦手なビート対面を補強する策として十分選択肢にできそうです。

従来の『赤白ドラゴン』なども初動が3ターンの「ルピア」などで守りが薄いデッキであったため、「ルピア」から繋がって防御力を大きく向上させて2点を持っている「ザ・イエス」は有力なカードです。

この後紹介する「ザンゲキ・マッハアーマー」と組み合わせてもよいでしょう。

難点は「ザーディア」と異なってブロッカーを持たないために、「ヘブンズ・ゲート」で相手ターン中に出すなどの使い方ができない点でしょうか。

ブロッカーがついていたらビートに対して強すぎるきらいもあるので、元のカードのままブロッカーなしで登場したことは正解と言えそうです。

また、効果が強制である上にデュエプレのシールド化に特有の”5枚以下なら”の制約がないため、高確率で山札を削っていってしまうのはデメリットと言えます。

ライブラリアウトが頻発するデュエプレではコントロール対面にかなり使いづらい効果となってしまうので、その点は注意必要でしょう。

まあ、そこもこの後紹介するカードや「ブライゼ・ナーガ」で補えることがデザインされているのかもしれませんが。

毎度書いている通り、デュエプレの基本はクリーチャー主体のビートダウン環境なので、このカードが輝く場面は大いにあると考えられます。

ドラゴンを活かしてもよし、活かさずともビート系が出されて嫌なカードの一枚としてよしと、コントロール系のデッキを主として様々な活躍の可能性が見えるカードです。

蒼神龍チェンジ・ザ・ワールド

事前評価:6~7

紙からの変更点は効果が任意となった点です。

が、この任意の部分がどこにかかっているかがはっきりしていません。

大きく能力は以下の三つに分解できます。

・手札をすべて捨てる

・シールドをすべて手札に加える

・捨てた手札1枚につき1枚をシールド化する

最後の”よい”の部分がどこにかかってくるのか、一見して判断できないのが日本語の難しいところですね。

おそらく一つ目にかかってくるので、効果全体の発動が任意なのだと考えられますが。

少々ややこしい能力ですが、自分の盾が割られている=ビートされている時には防御として盾を大量追加し、自分の手札が少ない=コントロールされている時には手札を補充できる効果です。

ビートが息を切らして盾を割り切ったところで、いきなり5枚以上の盾追加をされたらリタイアものですね。

コントロールの方もちくちく除去やハンデスしてリソース差をつけたところに、いきなり5枚の手札補充をされると形勢は怪しくなります。(山札を削る点はコントロール対面では注意ですが)

非常に癖の強いカードですが、紙では登場からしばらくして汎用性の高い山札回復カードと共に活躍をした実績があります。

そこから考えていくと、耐久して勝ちを狙う『パルティアLO』での採用が見込めるでしょうか。

「チェンジ・ザ・ワールド」の効果でどれほど山を削ってしまうかは未知数なところがありますが、うまくパルティアを回せれば10枚近くの差がついても逆転は難しくなく、現実的な選択肢とできそうです。

難点はビート対策に使うとしてもコストが7と重い点でしょうか。

ただ、「フェアリー・ギフト」による早出しやブーストからの着地、「ルピア」による軽減で十分実用的なことは、同じコストの「竜極神」が証明していますね。

水のドラゴンは癖の強いカードが多く、時に悪用されるのですが、デュエプレはそのあたりうまく調整してくると考えられるので実直な使い方をすべきでしょう。

余談ですが、このカードのイラストレーターは先に画像も貼った「ブライゼ・ナーガ」と同じ方です。

wikiによれば意識されたデザインがなされているようですね。

最近のコントロールデッキで「ブライゼ・ナーガ」の採用が考えられてきていたことからも、このカードが代わりとして活躍するかもしれません。

相撲Dr.ウンリュウ

事前評価:5

紙からの変更点は効果が強制になった点です。

基本的には紙の仕様が踏襲されましたね。

無限攻撃の可能性を持ったカードで、このカードの攻撃で5回連続クロスギアを捲ることができれば、すべてのシールドを割った上で攻撃を通せます。

紙では早出しさせたりSAを付与させたりして、デッキの3/4程度をクロスギアで固める『ウンリュウビート』というファンデッキが存在します。

既に最も重要なSA付与の「イダテン・アクセラー」の登場は決定しているので、「ウンリュウ」+クロスギア36枚のデッキが作れることは確定していますね。

懸念される盤面が上限に達した場合ですが、一応紹介された時のページに下記の記載があるので、無限攻撃自体は可能なようですね。

ウンリュウ1体や+一種類くらいのクリーチャーで運用するならば、盤面が埋まっていくこともさほど気にならないでしょう。

今回の実装にあたってcip(場に出た時効果)持ちのクロスギアも増えるので、場に出すだけでクロスできずともアドバンテージを取っていけそうですね。

とりあえずルーターになる「ハイドロ・バズーカ」の登場は決定しているので、1枚目を引きに行くにも2枚目以降を探しに行くにも相性は良いです。

実際の運用を考えて、「ウンリュウ」4枚・クロスギア36枚のデッキを想定してみましょう。

先行5ターン目に「ウンリュウ」を出して他に1枚も「ウンリュウ」が見えてない場合、5回連続でクロスギアが捲れる確率はおおよそ60%ほどです。

とりあえず盾を割り切る4回で考えると、約65%ほどになります。

攻撃を仕掛けられると、かなりのプレッシャーにはなりそうですね。

現デュエプレを見てこのカードを止められるトリガーは「デーモン・ハンド」「アクア・サーファー」をはじめ、「コロビナー」や「スパーク」などのタップ系も有効と比較的多いです。

ですが、それでも搭載しているトリガー枚数に関係なくノートリ貫通されたという経験は誰しもあるはずでしょう。

採用率の高い「ジャック・アルカディアス」は貫通してくるので、対面すると冷や汗の出る地雷デッキにはなってきそうです。

竜装 ザンゲキ・マッハアーマー

事前評価:6~7

紙からの変更点は以下。

・クロスコストが1になった

・ドラゴンとサムライの軽減効果がクロス時にも発動するようになった(紙ではクロスしてない時のみの効果)

・パワー+2000の効果がクロスしているクリーチャーのみになったが、ドラゴンとサムライ以外でも発動するようになった

・0コストでクロスできる先が「ボルメテウス・武者・ドラゴン」から「武者」に緩和された

元々の効果が多い上に変更点も多いですね。

最も注目すべき効果は自軍全体へのSA付与です。

「武者」にノーコストクロスができることから、「バルケリオス・ドラゴン」と組み合わせたワンショットを狙うことができます。

公式の画像が荒すぎるので書きますが、「バルケリオス・武者・ドラゴン」はG・0「ボルメテウス・武者・ドラゴン」を能力に持ったW・ブレイカーです。

今のデュエプレで考えるなら「マッハ・アーマー」→「ストリーミング・チューター」→「ボル武者」+「バル武者」+「バルケ」いっぱい、で全員SA化してワンショットをするのが狙えます。

ただ、これはちょっと強力すぎる気もするので、今のところは現状でも十分暴れまわってる「バルケリオス」のみでその役目は担うことになると予想します。

実装されたらなかなか現実的なプランとして考えられそうですね。

前回紹介した「維新の超人」とももちろん相性が良いです。

実装されるかはわかりませんが、踏み倒してクロスできる「イナズマ・カブト」が出ればこちらもワンショット気味のデッキを考えられます。

単体へのSA付与としては「イダテン・アクセラー」が登場するので、差別化のためにこのワンショット系が実装される可能性は大いにありそうですね。

また、こうしたコンボで考えずとも、軽減効果によって「ボル武者」をマナカーブが繋がって出すことができます。

ノーコストクロスしてSA化できることから、即座に6000火力を2回発動できるのは対面によっては非常に強力です。

素のコストが4という点は気がかりですが、色々な用途が考えられるカードと言えます。

魔光人形ドンキノフ

事前評価:4

紙からの変更点はありません。

3軽減という大きさに目が行きますが、このカード自体が3コストのため、実質”G・0:呪文を唱える”を持ったパワー2000のナイトクリーチャーと言い換えられます。

『ナイト』デッキは呪文主体でコントロールをした後に大型クリーチャーを出していくようなデッキ構成になるため、場に居て打点にしかならないクリーチャーはそれほど求められません。

一応、盤面が更地の状態からもナイト・マジックを狙えるというメリットがありますが、同じコスト帯でも「フランツ」などのより優先すべきカードがあることから、採用率の低いカードでした。

このカードを活かすならば、攻撃できるクリーチャーorデスパペットが盤面に居ることに意味を見出すデッキが基本の考え方となります。

将来的な活用法になってしまいますが、そのターン中に出したクリーチャー数を参照するカードや、デスパペットを進化元とするカードが出た時の活用を考えたいですね。

バルガレイズ・ドラゴン

事前評価:4

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

この後紹介する「バルガライザー」の前座としてのカードですね。

このカードで「バルガライザー」を持ってきつつ、攻撃で「バルガライザー」が踏み倒すカードを固定することができます。

が、正直に言えばこれだけだと心もとないです。

まず「バルガライザー」と揃えて山札操作を行うにしても、先に出ているこのカードで攻撃をする必要があります。

踏み倒しを行うのにまず1点を入れるというのは、なかなか勇気があることでアンチシナジーとも言えるでしょう。

また、このカードのコストも中途半端に5なことから、「バルガライザー」とのつながりが希薄です。

「ルピア」からのマナカーブを考えた時にこのカードが6、「バルガライザー」が7とかなら3,4,5ターンで順にプレイできたのですが…

もしくはこのカードを7コストにして追加能力を持たせるという調整をしてくれてもよかったと感じますね。

「バルガライザー」とのシナジーのみでは活躍が難しいと思われるので、他に相性の良いカードが登場することを願いたいです。

竜星バルガライザー

事前評価:7

紙からの変更点は以下。

・パワーが1000上がった

・場に出す効果が強制になった

・対象にサムライが加わった

・不発の時に墓地に置かれるようになった(紙では山上に留まった)

細かい変更点がたくさん加わっていますね。

「バルガゲイザー」から始まる『連ドラ』と称されるドラゴンを続けざまに出していくデッキの転換点となったカードです。

コストこそ上がったものの、SAで即座に効果が使える点が何よりも「バルガゲイザー」と比較して強力な点です。

「バルガゲイザー」から「バルガゲイザー」が続けて出て来ると、止めるのは容易ではありません。

対象外のカードが捲れた場合にも墓地に行くようになったことから、複数体いる場合に連鎖を止めることなく効果を使うことができます。

基本は「バルガゲイザー」よりも優先して使っていくカードですが、あちらはマナカーブが「ルピア」から繋がる点や、進化ドラゴンも出せる点で差別化・共存ができますね。

近々豪快な踏み倒し効果を持った進化ドラゴンも出る予定があるため、この違いは覚えておきたいです。

さて、ここまで見てですが、『連ドラ』が第一線で戦う強さを持っているかと聞かれると、正直に言えば「わかりません」。

本当は「難しい」と書こうと思ったのですが、考えるうちにそう断定できない部分が出てきてしまったからです。

一つは『5cフュージョン』の存在です。

当初は『青単テクノロジー』の存在もあって実践的な活躍は難しいだろうと考えられましたが、「テクノロジー」が消えた後、このデッキは頻繁にランクマッチで見かけるものなるようになりました。

『連ドラ』の何よりの問題点は守りの薄さになってくるのですが、「バルガライザー」の8コストよりもずっと重いカードを据えた守りの薄いデッキが通用するということが、この9弾環境で証明されてしまったのです。

奇しくも『フュージョン』の初動である「ミラクル」と、『連ドラ』の初動になってくる「ルピア」や「竜の呼び声」はコストも速度も共通しています。

これからデッキが成立するなかで、仮に守りの薄さが残ったとしても「バルガライザー」までは案外繋げるということが想像されます。

もう一つ気になるのは、先に紹介した「ラル・アブゾーバー」と「ザ・イエス」の存在です。

「ラル・アブゾーバー」の方は物足りなくも感じられますが、貴重な高パワーのブロッカー、「ザ・イエス」はシールド化でデッキの防御力を格段に上げてくれるカードです。

これらによって苦手とするビートダウンデッキも十分対策できると考えられるため、『連ドラ』をファンデッキ呼ばわりはできない可能性は大いにあります。

これだけプッシュしてきてるとなると、防御効果を持ったトリガーのドラゴンが出て来る可能性も見えますね。

また、8弾で実践でも通じ得るドラゴンデッキの基礎ができてきたように、デュエプレのドラゴンは基礎スペックが高いカードが多く登場しています。

もちろん「サファイア」「ヴァルキリアス」「ダクマバルガロウ」なども候補で、採用カードによってはコントロールも可能です。

一度展開を許すと対処不可能なデッキであることには間違いないので、人気も高いこのデッキが環境にどう影響してくるかが期待されます。

問題点は守りの薄さ以外に言うと、上記の面々を見てわかる通り、大量の生成コストを必要としてくる点でしょうか。

これは紙にも共通することなので、ある意味ドラゴンの威厳を保つためにも仕方のないことなのかもしれません。

まとめ

前回に引き続いて感じることは、若干心許ない性能のカードが多いという点です。

ですが、それでも細部を見ていけば現状のデッキ強化や新デッキの開拓は見えて来るので、開発側の工夫を感じられます。

ナイト・サムライという二大巨頭に留まらないドラゴンの強化はどう転ぶか楽しみですね。

よろしければ次回の③もどうぞ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?