新カード解説④(デュエプレ16弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

16弾の新カードの考察第4弾です。

③についてはこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

自爆屋ギル・メイワク

事前評価:6

紙からの変更点はありません。

低コスト自壊サイクルの火文明担当です。

基本的な使い方は①の「ジャスミン」の項を参照。

「クリムゾン・ハンマー」のクリーチャー版でコストに則った性能をしており、活躍の如何は環境のパワーラインにも依ってきます。

2000の火力はインフレにも弱いため、汎用性があるにしても役立つケースは今後減っていくでしょう。

このサイクル中では唯一エイリアンを持っている点は現状差別化点です。

「ザビ・ヒドラ」はじめ、シナジーを組めるカードは多いのでそれらとの兼ね合いで採用されるかもしれません。

エイリアンの有望な低コストが少ない場合も候補となってきそうです。

若頭の忠剣ハチ公

事前評価:8.5

FT:カシラにどこまでもついていくワン!――若頭の忠剣ハチ公

紙からの変更点は、あらゆるハンデスに対応するようになった点です。

この頃からマッドネスの仕様が見直され、今までのどちらのターンかという視点からどちらのカードによるかという視点へと変わっていきます。

具体体には

・トリガー「エマタイ」や「ヒャックメー」などで出せなくなった

・自分のターン中の相手のトリガー「ゴースト・タッチ」などで出せるようになった

という一長一短の違いがあります。

この新型の方はコンボとしての使用を狙うことが難しいので、今までのマッドネス以上にハンデスされないでも使用に堪えるかが重要になってきます。

また、紙では”呪文またはクリーチャーの効果によって”と書かれていたため、クロスギアや城などのカードタイプによるハンデスで効果を使えませんでした。

この後紹介するSRもそうですが、紙ではハンデスデッキがこれらのカードで立場を悪くする中、掻い潜れた『オールイエス』が活躍した経緯があるので、小さくない差です。

さて、「ハチ公」は3コストに相応の3000のパワーを持ち、出ると同名をサーチする実施的なドロー効果を持ちます。

「センチネル・ドラゴン」がハンデス耐性を持って1コスト軽くなったと思えば、嫌な顔をする人もいるでしょう。

ハンターは横に広げていく中速系ビートダウンになると考えられるので、リソース確保とハンデス対策を同時に行うこのカードはシンプルに強力です。

展開していった先には「ガイアール・ホール」のシンパシーや「アクア・ジェット」による大量ドローが待機しているので、相手視点除去しづらい3000のパワーラインを持つクリーチャーを延々展開されて攻撃を受け続けるのは脅威となります。

また、種族にはハンターに加えてモンスターも持っていることから、少しだけ存在するサポートを受けることも可能です。

「グレンガル」→「ハチ公」「ハチ公」「ハチ公」…とSAを投げ続けるのはメインコンセプトとして強いかと言われれば別ですが、動き出しの遅いデッキにはこれだけで貫通し得る程度の力はあります。

ハンターの序盤の展開カードとして有力なカードですが、紙では進化元の緩い進化をテーマにしたデッキで活躍した歴もあり、出張できるポテンシャルも持っていると言えます。

あるいはハンデス系コントロールを窮地に追いやる可能性もある一枚です。

デュエマではあまり意識されないことですが、デッキ圧縮の役割も担える点もカードゲーマーにとっては推しポイントでしょう。

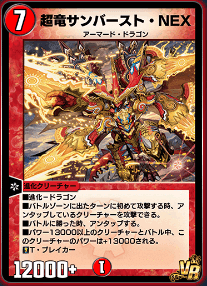

超竜アバレ・ムゲン

事前評価:4

紙からの変更点は、進化元にドラゴンが追加された点です。

「サンバースト・NEX」のサイキック版のような効果を持ちます。

こちらからパンプアップがなくなった代わりに常にアンタップサイキックを攻撃できるようになって、シールドブレイク効果が付きました。

サイキックに対するメタ効果としてはなかなかのもので、覚醒前のサイキックであれば軒並み一層することができます。

通常処理に困る「アンタッチャブル」などを除去できる点は強みでしょう。

今後収録されるかはわかりませんが、エイリアンのサイキックには処理に困るものもいるので、それを安全に取れたりと仕事はまあまああります。

進化である割にコストが軽くないのは気になりますが、もしこの16弾で「ボルバルザーク・エクス」が来てくれるなら、不意の一撃を喰らわせる使い方ができそうです。

ただし難点も多く、「ディアボロスZ」はこのクリーチャーのパワーを上回るブロッカーであり、「ジョンジョ・ジョン」によって足止めもされてしまいます。

攻撃を通す中でもシールドブレイク効果によって相手のトリガーを引いてしまう可能性もあり、油断なりません。

全体的には進化によるディアスバンテージを払ってまで使うにはメリットの薄いカードだと考えられます。

メタとしての役割は持てるので、環境の流れ次第で頭の片隅に置いておきたいカードです。

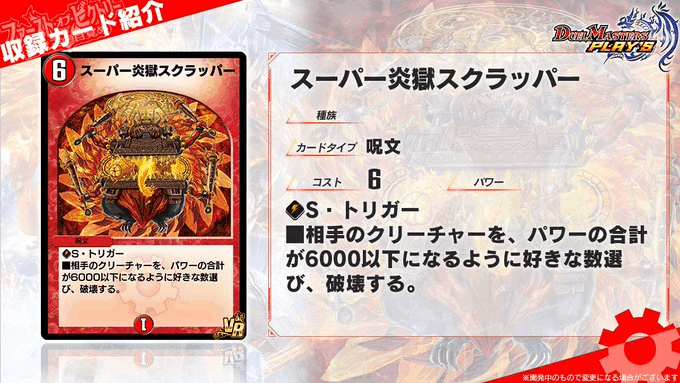

スーパー炎獄スクラッパー

事前評価:8

FT:踏んだら地獄どころじゃないですたい!スーパーキョウレツじゃよー!!

紙からの変更点は、1コスト下がって火力範囲が1000上がった点です。

「地獄スクラッパー」のスーパーカード版となりますが、”地獄”から”炎獄”になっているところは罠です。

基本的にはそちらが使いやすくなったものと考えれば良いでしょう。

汎用トリガーの完全上位互換ということで喜びたいのですが、こちらは紙では「DNAスパーク」や「デス・ゲート」と比べるとパッとしないカードでした。

というのもコストに対しての除去範囲が狭く(紙だと5000火力)、複数交換を取ることが難しくて、『速攻』のパワーラインも上昇傾向だったことから刺さりが悪かったのです。

もう少しすると相互互換としてコスト参照するものが登場し、インフレにも対応力があるこちらが優先されていきます。

デュエプレでは強化されて同じ歴史を辿らないと良いのですが…

1コスト減少した点はともかく、火力が上昇した点はなかなかの強化です。

先ほどの「ハチ公」をはじめ、今後ウィニーのパワーラインが上昇して来るなかで、複数面を処理するのに5000と6000では大きな差があります。

また、そうでなくとも6000はW・ブレイカーのサイズになってくるので、これらとならば1:1交換をとっても許容される範囲です。

メリットにもデメリットにもなり得るのは、6コストであることから「MRC」の超探索に引っかかること。

「ディアス」覚醒のための複数面除去にはたしかに有効なカードですが、それは今まで担ってきた「タイガーグレンオー」である程度十分で、あちらは厄介な「アンタッチャブル」への対策という意味もあります。

単純な性能だけで決められない部分が比較して来ると見えて来るでしょう。

あえての強化がされ、さらにレアリティもVRに上がったこのカードがどれほど活躍できるのかは見物です。

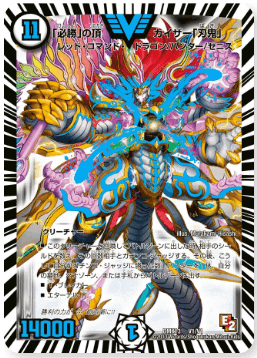

永遠のリュウセイ・カイザー

事前評価:10

FT:世界を変えられるのは自由の力、フリーダム!――永遠のリュウセイ・カイザー

紙からの変更点は、マッドネスの仕様が「ハチ公」同様クロスギアや城にも反応するようになった点です。

上方修正を受けたということになりますが、このカードに至っては下方修正を受けても何らおかしくないと思っていました。

それほどに強力なカードで、紙ではグッドスタッフの権化のように活躍した実績があります。

能力の一つ目である自軍全SA化は非常に攻撃的なものです。

しばしばワンショットテクニックにも使われるものですが、攻撃トリガー持ちとの相性が良く、それでなくとも急な打点形成力として強力な効果です。

『バルガライゾウ』や『キリコ』では出てきた自身を含む3体がSA化するので、「サファイア」等が絡まなくとも必殺性を増すことができます。

ビッグマナ系のデッキでは追い込みのアタッカー増産にも役立ち、SAという能力自体の強さを再認識する能力でしょう。

タップされたクリーチャーを即座に攻撃できるので、守りとしての意味もあります。

二つ目のタップインは極めて強力な盤面制圧能力で、そのせいか過去に「エルフェウス」が登場した時にはターン1の制限を受けていました。

インフレが進んだこともありますが、このカードのアイデンティティとしても評価されて調整を受けなかったのかもしれません。

タップインはこちらがタップキルを続けて行えるというだけでなく、こちらの攻撃トリガーを安全に使用したり相手のSAを抑制したり、どの対面にも通用する効果です。

特にビートデッキは相手の盾を0に出来ても、このカード1枚を対処できないばかりに逆転不可能な状況に持って行かれる恐れもあります。

「シューヴェルト」はコントロールデッキが使用する蓋役割を持ったカードですが、「リュウセイ」もそれに近い、あるいはそれ以上の機能を持っていて、さらに場に出すことへの制限もありません。

ワンショットに失敗した時のカウンター防止としても機能する、非常に汎用性の高い効果だと評価できます。

攻めの際にも相手のトリガーブロッカーがタップインする、攻防一体の効果です。

ハンデス耐性については「ハチ公」で触れた通りですが、こちらはコストが高いことから「ジェニー・ダーツ」の上の対象となりやすい特性を持ちます。

『ハンター』では下を「ハチ公」、上を「永遠リュウ」が守ることで、ハンデスに対して警戒を利かせることができるでしょう。

このカードのマッドネスは相手のカードのみに反応しますが、もし今まで通りトリガー「エマタイ」などから出せたりすると、それだけでビートダウン全般を負けに追いやるほどの制圧力を持っています。

ハンターはビッグマナ志向のデッキが後に成立するため、そちらでも活躍の期待できる一枚です。

採用デッキを考えれば今挙げた『ハンター』の他にドラゴンであることを活かして『バルガライゾウ』、ワンショット的運用とハンデス対策ができることから『キリコ』、マナが伸びるデッキのグッドスタッフとして『5cコン』などなど…とにかく色と手出しが検討できるならば、それだけで採用候補に出来ます。

私も紙の『ハイランダーボルコン』で採用していたカードでした。

デュエプレでも長きに渡って環境上で見かけられる可能性を持ったカードです。

余談ですが、背景ストーリー的にはこの「リュウセイ」もかなりのキーパーソンで、②で紹介した「永遠のプリンプリン」とは切っても切れない関係にあります。

この後にも様々な派生カードとしての「リュウセイ」が登場する予定で、そのほとんどが強力な性能を有しているので楽しみにしていてください。

強さ・カッコよさを兼ね備えた、エピソードシリーズ以降のデュエマを代表するカードです。

オンセン・無敵タイム

事前評価:5

紙からの変更点は以下。

・引ける枚数が1枚増えた代わりに強制になった

・唱えたターン中に「ガロウズ」に耐性を与える効果がなくなった

・「ガロウズ」が離れる時に手札から捨てる効果が強制になった

1弾に登場した「トリプル・ブレイン」のほぼ上位互換です。

このカードは捨てる効果が強制になっている点で完全上位互換とは言い切れません。

ドローは1枚当たり1.5コストに換算されるので、4.5コスト分の働きしかできない「トリプル・ブレイン」は少々時代遅れなカーだと判断できます。

ほぼ上位互換とはいえ、「オンセン・無敵タイム」の方もドロー効果を見れば物足りなさを感じられそうです。

耐性の方は強制かつ1度のみ。

「ガロウズ」はパワー6000のW・ブレイカーなので1ターン中に複数回除去されることは少ないでしょうが、これを抱えていても守り切れるとは限らない点で注意が必要です。

また、パワーが0より大きければという注釈もないので、「ガロウズ」のパワーを0にされるとこのカードを捨てた挙句に除去されるという展開になってしまいます。

おそらく手打ちでただのドローアクションにしかならないこのカードは環境級とは言い課難いですが、相手ターン中にリアクションとして使える点は唯一無二です。

採用がメジャーでない場合でも、「ガロウズ」が場に出ている場合には念頭に置く必要があるという意味では嫌らしいカードだと言えます。

死海秘宝ザビ・デモナ ギル・ポリマのペンチ

事前評価:ザビ・デモナ→8.5 ギル・ポリマのペンチ→5

紙からの変更点は、出せるサイキックが4から5コストに変更になった点です。

トリガー持ちのサイキックを出せるカードという点で、「サプライズ・ホール」の上位種のように考えることが可能です。

出せる候補は

・「キル」…返しのターンで条件を満たせば耐性付き2点になる場合あり

・「ドラゴニック・ピッピー」…リンク要因、ハンティングで高パワー化

・「ザビ・ガンマン」…ブロッカー

・「ヤヌスグレンオー」…ループ覚醒要因

・「ブーストグレンオー」…2500火力

・「ジョンジョ・ジョン」…進化獣足止め

・「オーフレイム」…返しのターンでの反撃+味方の打点補強

・「エイプリル」…返しのターンでの反撃+ハンデス

といった感じで、それなりの選択肢から適材適所を出すことができます。

もちろんこの後紹介する「ガロウズ」関連のカードや、今後も増えていくサイキック次第で可能性はまだまだ増します。

最低限ブロッカーとしての「ガン・マン」、メタ枠としての「ジョンジョ・ジョン」、除去としての「ブーストグレンオー」、アタッカーの「オーフレイム」が存在するだけでも一定の評価をできます。

加えて破壊効果は文明縛りこそあるものの好きなクリーチャーを破壊できるので、自壊コンボに組み込むことも可能です。

攻撃できないクリーチャーを破壊すれば実質的に打点への変換もできるので、トリガーを持っている点、選択肢が豊富な点を加味してもかなりの汎用性を持ったカードだと言えます。

即環境級のカードと判断できますが、一応引っかかるのは出せるサイキックが闇と火で、成立するデッキカラーが難しくなりそうなところ。

白を加えた『デイガ』のデッキは過去に環境進出した例もありますが、リソース確保の難しいビートとコントロールの中間のようなデッキになるので、構築とプレイ難度が高くなりがちです。

他、青を加えた『クローシス』は守りが薄くなりやすく、緑を加えた『デアリ』はコンボ要素が強い組み合わせになります。

こうした方向性を持ったデッキにこのカードの方向性が合うかと言われると、一つハードルにはなってきそうです。

とはいえ、最低限自身を破壊できることから単に闇だけが入ったデッキでも採用を考えることができ、これならば幅広いデッキの戦力として十分なカードと言えます。

「ギル・ポリマのペンチ」は基本的にバニラなので触れることはないでしょう。

覚醒リンクを狙うのが専ら目的となるでしょうが、種族を活かした活用などもあるかもしれません。

2コストのサイキックとくっ付けて展開することができるので、「ザビ・デモナ」から出すことはそうないでしょうが、5コストホールから出す道で主に検討していきたいです。

電流戦攻セブ・アルゴル マシュマロ人形ザビ・ポリマ

事前評価:セブ・アルゴル→8 ザビ・ポリマ→5

紙からの変更点はありません。

「ミランダ」「ガガ・カリーナ」「ザビ・デモナ」と同じサイクルの水文明担当で、出せるコストの範囲から基本的には「ガガ・カリーナ」と並べて考えるカードです。

②で書いた通り「ミランダ」には一歩劣りますが、「ガガ・カリーナ」とは文明と種族の違い、ブロッカーの点で評価していくことになるでしょう。

水の友好色である光・闇を含めた3種のサイキックを出せるのは使いやすく、この先のサイキックを見ても択は多いです。

何よりの組合せになるのは、背景ストーリー的にも紙の歴史的にも実装されるであろう、「勝利のプリンプリン」。

「セブ・アルゴル」1枚から横に広げつつ2面を止めることができるので、防御や時間稼ぎ役としては強力で、これが選択肢の一つとして持てるだけでも優秀でした。

種族も3種類を持ち、紙ではこの点を活かして進化を多数採用したデッキの進化元にする役割も担うことができました。

こちらはデュエプレでは実装スルーされてしまいましたが…『ダーウィン』という「星域」を使って場面に応じた進化を出すデッキは愛用していたのでいつか登場して欲しいものですが。

耐久に使えるサイバー持ちということで、まず『キリコ』では採用候補になる程度の力は持つカードだと評価できます。

「ザビ・ポリマ」についてはこちらも「ギル・ポリマ」同様にバニラの淡泊なカードです。

あちらに書いたように、5コストホールの2体出しからリンクを狙う使い方が主となるでしょう。

また、5コストホールから闇と火のクリーチャーを同時展開できるようになったので、「ゼロ・フェニックス」とも好相性です。

バニラ故に侮って見られがちですが、カード1枚からの展開で除去を強要させるという特性はアイデンティティとなってきます。

種族には今後プッシュ予定のデスパペットを持つため、この点を活かしての採用も考えられるでしょう。

超次元の枠の問題を常に抱えることにはなりますが、ビート寄りのデッキで候補とはできるかもしれません。

幻惑の魔手ドン・マシュマロ

事前評価:6

FT:覚醒リンクを使いこなすエイリアンの先兵は、甘くて恐ろしいマシュマロの魔人。

紙からの変更点はパワーが3000上がった点です。

リンク前がバニラなだけに、リンクをしても解除を持つだけのバニラというチュートリアル的にシンプルな性能を持ちます。

強みとできるのは前述通り、1枚のカードからリンクの圧を掛けられるという点でしょう。

一度リンクできれば耐性持ちの9000となるのは悪くなく、相手が完全に処理し切るためのカード消費でアドバンテージの優位を取りやすいです。

難点になってくるのは、耐性持ちとして活用するなら同じ5コストホールで「不滅ギャラクシー」を出せばある程度事足りるということ。

リンクのための1ターンのタイムラグを挟む弱みもあるので、文明の違い等を上手く活かしたいところです。

ちなみに、覚醒リンクした状態をサイキック・スーパー・クリーチャーと言いますが、超次元ゾーンにある間はこの状態を参照されません。

従来のサイキックは呼び出し元にさえ合えば覚醒した裏面を直接出すことができましたが、このカードを「シューティング・ホール」などで出すことはできない点は注意しましょう。

聖隷王ガガ・アルカディアス

事前評価:8

紙からの変更点は、2コスト下がってエンコマを進化元に出来るようになった点です。

「アルカディアス」のエイリアン版で、コストが下がってより本家に近づいたかと思いきや、パワーが上回ってT・ブレイカーを得てしまいました。

とは言っても、エイリアン版になったにしては効果の性質はだいぶ変わっており、自分には一切の制約がかかりません。

エイリアンが環境でどれほど見かけられるかにもよってきますが、基本的には15弾分のカードプールの差もあって「ガガ・アルカディアス」の方が優秀と考えられそうです。

進化元は比較的軽い種族のエイリアンにエンコマも加わって、かなり緩い部類です。

特に適性が高いのが②で紹介していた「ミランダ」や「ガガ・カリーナ」、先の「セブ・アルゴル」で、5コストで進化元を2体展開しながらマナカーブを繋ぐことができます。

順当に5マナ時に出した場合に2体を1ターン中に処理することはほとんど不可能なので、「ガガ・アルカディアス」がクリティカルに突き刺さる対面に対して、この5→6の動きは鉄板となりそうです。

超次元呪文が主力となる環境が続く限り、環境への影響力を強くし得るカードだと言えます。

相手の場にエイリアンがいるとバニラになってしまいますが、それでも6コストの進化でT・ブレイカーを持つのはまったく使い物にならないということはありません。

そのサイズ自体が役に立つことも多々あるでしょう。

これからエイリアンがプッシュされるというところに登場するのでいきなりの向かい風スタートとなるかもしれませんが、カードプールにある限りはいつでも意識されたいカードです。

超次元 ガロウズ・ホール ガロウズ・セブ・カイザー

事前評価:ガロウズ・ホール→9 ガロウズ・セブ・カイザー→8

紙からの変更点は以下。

・「ガロウズ・ホール」のバウンスが任意になった

・「ガロウズ・ホール」にコスト4と5のエイリアンを出すモードが加わった

・「ガロウズ・セブ・カイザー」に条件付きブロッカーが付いた

・「ザビ・リゲル」の除去効果が相手が選ぶものからパワーの一番小さいものになった

・「ザビ・リゲル」の効果が破壊のみでなく、離れた時に発動するようになった

・「ハイドラ・ギルザウルス」のランデス効果がデュエプレ仕様のものになった

1枚のカードに4枚のカードが集約されているだけあって、違いも多いです。

紙を知らない人には理解が大変そうだ…

「ガロウズ・ホール」は除去効果とサイキック展開を併せ持つ、「ガード・ホール」のような役割を持てるカードです。

バウンスという一時しのぎな除去である上にサイキックを選べないという差は大きいですが、1コスト軽くて単色である点を鑑みれば十分差別化できるでしょう。

重要なのは、こちらも「ガード・ホール」同様に除去効果が自分のクリーチャーを対象にできるようになっていること。

紙ではこれを活かして暴れまわったカードも存在しました。

これほどでなくとも、各種cip持ちを使い回したり、盤面上限のあるデュエプレで場を空けるのには有用な効果です。

「バルカディアス」のような多面除去カードを戻してLOを狙うような戦術も、上級者のプレイングでは見られてくるでしょう。

サイキックを出す効果の4と5のエイリアンを出せる方は、付属する2体を出すためのデザイナーズのものです。

計9コスト分を踏み倒せているので、5コストホールが2体出しをすると1体出しよりもパフォーマンスが落ちるという点とは逆転しています。

この使い方が主でしょうが、エイリアンの4と5のサイキックはそれなりに充実していて、現在判明しているだけでも「ザビ・ガンマン」と「ガガ・パックン」を選択肢とできます。

「セブ・アルゴル」のところで挙げた「プリンプリン」も択に含まれてくるので、先も楽しみな効果です。

7コストを出す方は特段触れる必要もないかもしれませんが、水と闇が対象なことで広範なサイキックを選択肢とできます。

具体例は挙げませんが、将来性は十分なホール呪文ということで認識して問題ありません。

現在でも「ガンヴィート」を出す動きが2面除去に使える点だけ見ても十分に強力です。

紙では別の要因がありながらも殿堂入りまで昇格した経験があるだけに、今後長く期待のかかるカードだと言えます。

「ガロウズ・セブ・カイザー」は相手の攻撃に反応する置きドローソースと、相応のパワーを持ったカードです。

ドローに手札が5枚以下ならの上限がない点は地味ながら嬉しいですね。

攻撃への反応はビートダウンされる=手札が増えている状況が多いので、若干のアンチシナジーを内包しているカードだとは言えます。

ただそれでも持っていてありがたい効果であり、コントロール対面などでは相手の攻撃トリガーやタップキルに応じてアドバンテージを得られるので、サイキックリンクを持つ点を踏まえても相手にプレッシャーとなる効果です。

「バルホルス」や「エル・ドラード」とはシナジーを形成しており、この16弾で収録される「マザー・ホール」から同時展開するのはなかなかの強さだと考えられます。

条件付きブロッカーはドロー効果に噛み合ったもので、常在効果と打点を持つ点からしても6コスト以上の性能となります。

状況に応じて守りとしても使える点はグッドスタッフ性を高めていると評価できます。

ただし、ブロッカー除去の対象になって場持ちが悪くなりうる点は注意で、シューティングガイアールが流行りそうなところを見ても手放しには喜べないことかもしれません。

「サビ・リゲル」は少しわかりづらい効果ですが、相手の呪文除去に反応するエイリアン限定の「ガルザーク」効果です。

制約こそ多いものの1:1交換は取りやすく、このカードのコストと覚醒リンクの圧がかかることを見ても優秀な効果だと言えます。

紙では無力だったバウンスなどに対しても発動できるのはかなりの強化です。

このカードに相手が「ボルシャック・ホール」を撃った場合は、相手の場にサイキックが出てから破壊効果が発動するため、微力ながらも「アンタッチャブル」などへの牽制として使うこともできるでしょう。

4コストであることからパフォーマンスの良い出し方は「ガロウズ・ホール」に限られますが、先の「セブ・アルゴル」などから出せば守りの面でも圧を空けていくことができる良サイキックです。

「ハイドラ・ギルザウルス」は疑似的なコスト踏み倒しメタを持ったサイキックで、紙ではグッドスタッフとして使われた経歴のあるカードです。

ややこしいですが、コストを払わずに”召喚”か呪文を唱えた時にのみ反応します。

召喚に含まれるのは主に

・手札からコストを払って場に出した時

・シールドトリガーでトリガー獣を出した時

で、カードの効果で出す場合は”召喚”とテキスト中に書かれていない場合はただの”バトルゾーンに出す”扱いとなります。

もちろん各種ホール呪文からサイキッククリーチャーを出す場合も”バトルゾーンに出す”で、召喚ではありません。

つまり、現状で「ハイドラ・ギルザウルス」の効果が発動するのはトリガーでトリガー獣を出されたor呪文を唱えられた時のみとなります。

紙では相手のマナを破壊できた効果も使用可能マナを減らす調整を受けてしまったので、主には覚醒リンクのパーツやビートダウンする時のちょっとした妨害手段となるでしょうか。

速度を重視するビートダウンの場合は1マナの差が勝負を分けることもあるので、弱体化したとはいえバカにならない効果です。

出す手段としては「ガロウズ・ホール」でパフォーマンス良く出せたり、「オーフレイム・ホール」や「ザビ・デモナ」の上限範囲であるので充実しており、それなりに環境で見られる機会もあると考えられます。

死海竜ガロウズ・デビルドラゴン

事前評価:9

紙からの変更点は以下。

・場にいる間ずっとであったコスト踏み倒し抑制効果が、攻撃中と相手ターン中に限定されるようになった

・パワーが3000上がった

覚醒リンクの難度を乗り越えて来るだけあって、「ガイアール・オウドラゴン」に並ぶフィニッシュ力をこちらも持ちます。

踏み倒しの種別については先ほど「ハイドラ・ギルザウルス」で述べた通り。

つまり、このクリーチャーの攻撃による3枚ブレイクの間は安全に通すことができます。

攻撃時に2体のバウンス効果を持っていることから、攻撃を阻むブロッカーを除去したり、相手の反撃要素となる打点を削ったりと、フィニッシュを通す力はかなりのものです。

重要になってくるのは揃える方法で、現状大きく二つ考えられます。

一つは『キリコ』に「ザビ・ミラ」と組み込む方法。

これは②の記事にも書きましたが、「デビルドラゴン」を構成する3サイキックがすべて「ザビ・ミラ」で出せる範囲であるため、「キリコ」から「ザビミラ」が捲れれば他3体を破壊することで即時リンクができます。

一枚でフィニッシュまで行けないことは難ですが、盤面干渉できる点や「ザビ・ミラ」がサブフィニッシュ手段としても使いやすい点、「オーガ・フィスト」などが不要になる点を鑑みても勝るとも劣らないと言えるでしょう。

もちろん「ザビ・ミラ」を上手く使えるデッキが他にあれば、そちらでも候補となっています。

二つ目は「ガロウズ・ホール」や他のサイキック展開手段を用いて、真っ当に完成を目指す方法。

構成クリーチャーが4,5,6と、どのホールからも1枚ずつしか展開できないことをネックだと考えていましたが、抱き合わせになる「ガロウズ・ホール」が4,5を同時展開できるということで、完成難度が一気に下がりました。

青の入ったコントロールデッキでは、超次元ゾーンの枠こそ食ってしまうものの、コンセプトに据えるだけの価値はあると考えられます。

「ガイアール」と並び立つビクトリーに相応しい活躍が期待されます。

背景ストリーでは地獄の断頭台から生まれた”悪魔の竜”とされ、エイリアンの先鋒としてハンターを襲いました。

その最中にひっそり生き残っていた白騎士の拠点・「ピラー・オブ・フェザー」は破壊され、白騎士は滅ぼされてしまいます。かわいそうに…。

一部の例外を除いて、これ以降白騎士のカードが登場することはありませんでした。

ちなみに「ガロウズ」とは英語で絞首台、絞首刑を意味します。

語感が良くてあまり気にしていなかったので、知った時は意外な恐ろしい言葉に驚いたものです。

おわりに

昨日9/24の公式番組で最後の未公開SRも発表され、リリースも9/29とアナウンスされました。

待ち遠しとともに、追い込まれるようにこの記事を書いています。

道中あまり言及してきませんでしたが、今回もまた平均的なカードパワーは高めに感じており、忖度を抜きにして高い評価を付けるカードが続いています。

探索の仕様変更をはじめ、新世代マッドネスが「オール・イエス」にも反応する点や「ガロウズ・ホール」が自軍を選べる点など、ゲームデザインについても変革期を迎えていると感じる次第です。

有用なカードが多いと構築の幅も広がっていくので、俄然楽しみになってきます。

次の⑤で終わりの予定ですが、よければ最後までお付き合いください。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?