新カード解説③(デュエプレ10弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

10弾の新カードの考察第3弾です。

第2弾はこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

それでは以下、本題です。

歌舞機ロイド・ゴエモン

事前評価:6

紙からの変更点は以下。

・ドローの対象がサムライクリーチャーからサムライに緩和された(クロスギアも対象に入るようになった)

・TCG版では”他の”だったが、自身も対象になったことで最低1ドローできるようになった

改変によってサムライ版「ガトリンガー」のような効果になりました。

6コストという重さは気になりますが、サムライクロスギアの場持ちは相当良いと考えられるので、安定したドローソースとなり得ます。

「ザンゲキ・マッハアーマー」からマナカーブが繋がる点も悪くないですね。

侍流ジェネレートはドローの後で行えるので、手札がまったくない状態からでも数枚引いてジェネレート、ということは難しくなさそうです。

サムライやクロスギアデッキがどのような形になるかはわかりませんが、見かけ以上に安定して使えるドローカードとなると考えられます。

難点は、クロスギアのメインはクロスして攻撃することにあるので、攻撃できないこのカードとは少々噛合わないところがあります。

場にあってこそ大きな効果を発揮するクロスギアは転生編産が多いので、戦国編がメインとなる今回で登場するかは怪しいですね…

「イモータル・ブレード」なんかはスレイヤー付与でブロッカーを持つこのカードと相性がよいので、EXパックなどでの登場に期待したいです。

もう一つ気がかりなのは、やはり盤面上限でしょう。

ドローを活かしたいとクロスギアの展開が必要で、なおかつ貧弱で攻撃できないこのカードが場を一つ埋めてしまいます。

残り少ない場の空きでどうやって攻めていくかは課題となりそうです。

ただ、この点も先の「維新の超人」や、実装予定の「ボルバルザーク・紫電ドラゴン」がワンショット性のある能力をもつため、さほど問題とならない可能性もあります。

開発側がどういう意図を以て能力を考えているか、少しだけ透けてきますね。

全リストが公開されてから色々と考察をして楽しめそうです。

アクア・ツバメガエシ

事前評価:6

紙からの変更点はありません。

侍流ジェネレート持ちの最軽量クリーチャーです。

それ以上言うこともないのですが、このカードから侍流ジェネレートが0コスト換算をされているということがわかります。

クロスギアは軽量から重量まで幅広く存在するので、重いカードを踏み倒せるとかなりのパフォーマンスとなります。

先に紹介されてる「センジン」を例にとっても実質4マナ4000の1除去持ちとして使えるとなれば、決して弱くはありません。

「超銀河剣」のようなカードはさすがにまだ実装されないでしょうが、面白いカードではあるため将来的に期待はできます。

紙で最も併用されたのは、クロスギアでも屈指のパワーを以て殿堂入りした「バジュラズ・ソウル」です。

2コストブースト→「ツバメガエシ」+「バジュラズ・ソウル」ジェネレート→クロスの流れはなかなかに凶悪でしたので、実装はあまり期待できません。

が、それでもクロスギア全体はテコ入れがされていて、cip(場に出た時効果)持ちのカードも増えて来るとなると、「ツバメガエシ」のできる仕事も増えると考えられます。

また、種族にリキッド・ピープルを持っている点も見逃せません。

先に発表されている「アクア・コテガエシ」などと併せて、クロスギアを用いた新しい「ツヴァイ」や「ギガブリザード」のデッキを考えることもできるかもしれませんね。

クロスギアやサムライデッキが中速ビートのような形を取る場合、デッキのエースともなり得るようなカードと評価できます。

天雷の導士アヴァラルド公

事前評価:7

紙からの変更点は手札に加えるのが強制になった点と、デッキ下に置くカードの順番がランダムになった点です。

紙では後に「超次元」と名のつくクリーチャーを展開できる呪文が登場し、40枚のうちの大半を呪文とするデッキが成立して一気に株を上げました。

その結果、2011年に殿堂入りを果たした強カードとして知られています。(2018年にインフレが進んだこともあって解除)

3マナのドローということで考えると、対抗馬は基本カードでもある「エナジー・ライト」です。

このカードからわかるように、ドローは1枚につき1.5コスト換算されているので、「アヴァラルド公」も最低2枚は回収する必要があります。

状況にも依ってきてしまいますが、呪文が20枚のデッキの時に3枚捲って2枚以上ヒットする確率が50%にです。

25枚にして68%、7割に少々届かないラインがせいぜいとなってきます。

ここまででなんとなく期待値以上のドローが難しいことはわかるのではないでしょうか。

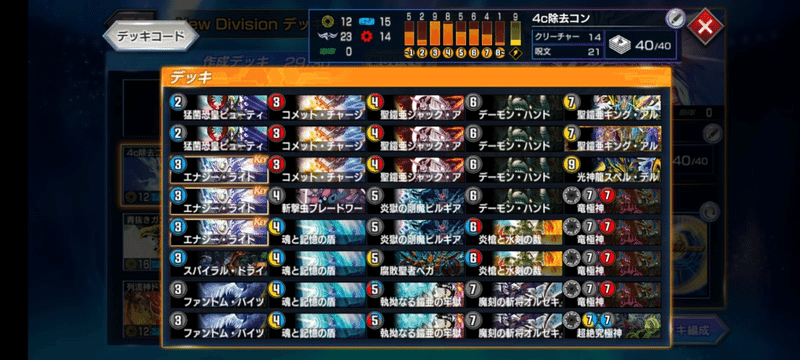

これは私が9弾環境でマスター・レジェンド帯で使用していた『除去コントロール』です。

呪文比率が高くなりがちな『除去コントロール』でも呪文は21枚に過ぎません。

ゴッドカードの影響もあって、その枚数を増やすにはこの程度がせいぜいなところだと考えられます。

現時点で期待値以上の回収を見込む「アクアン」のように使うことは難しいと言えます。

また、「アヴァラルド公」は加えるカードを公開しています。

情報アドバンテージの差は小さくないことから、場にナイトクリーチャーが残ることを考慮しない限りは「エナジー・ライト」などの下位互換となってしまうでしょう。

このカードが光文明である点はプラスにもマイナスにも働きます。

上記のような4cコントロール系のデッキであれば白は間に合っている色で、メインドロソの青やドルバロム対策の黒よりは優先度が低い色です。

『天門』でも白単色は既に過剰気味で、既存の構築に加えていくにはなかなか難しいカードだと考えられます。

が、この色を逆手に取れば青の入らないコントロール系のデッキを考える道も見えてきます。

登場してすぐに活躍する可能性はそう高くないと評価しますが、もちろん「超次元」呪文の登場まで含めて将来性は高いカードです。

魔光王機デ・バウラ伯

事前評価:9

紙からの変更点は効果が探索になった点です。

非常にスペックが高く、グッドスタッフの権化のような活躍をしてきたカードで、ハイランダー気味に組む『ボルメテウスコントロール』では、エースと言っていいほどの存在です。

過去に同種の呪文回収クリーチャーは2種類登場していますが、「デ・バウラ」は遥かに汎用的で、中級サイズのブロッカーかつ1コスト軽いというメリットがあります。

「エナジー・ライト」から繋いでハンドアドバンテージを稼いでいくことはもちろん、ナイトであることから各種ナイト呪文と組み合わせてよいでしょう。

「ソウル・キャッチャー」との相性は言うまでもなく、ナイト・マジックで+1枚余分にクリーチャーを回収しながら、半永久的に「デ・バウラ」を出し続けることも可能です。

似た用途で考えると、少々コストは重いものの「インフェルノ・ゲート」との相性も良く、場に出して即座に「インフェルノ・ゲート」を回収することができます。

実装が確定している「ロマノフⅠ世」と相性が良いので、調整版の「インフェルノ・サイン」の登場にも期待したいですね。

同じように呪文を経由して出して、即座にその呪文を回収する動きで考えると、「ヘブンズ・ゲート」や「スパイラル・ドライブ」も相性がいいカードです。

また、自身が4コストということから、当然今のデュエプレで切り離せない存在が「竜極神」です。

「デ・バウラ」を採用するコントロールデッキで八面六臂を行うことはもちろん、「ガントラ・マキシバス」と相打ちを取れるブロッカーを蘇生しながら呪文回収を行う動きはデッキの完成度を相当高めます。

「竜極神」の規制を疑う声も聞かれますが、この組み合わせが原因となる可能性は否定できないほどの相性の良さです。

もう一つ重要な点に触れると、「デ・バウラ」はグレートメカオーを種族に持ちます。

現在の『白青メカオー』のような純正メカオーのデッキにはあまり相性がいいカードでないことは明白です。

が、この9弾EXで登場した『5cメカオー』というデッキの存在を考慮すると、一気に不安と期待が膨らみます。

”グレートメカオーらしくないデッキでグレートメカオーとマザーの組合せが活躍している”ということを踏まえれば、単体で優秀な「デ・バウラ」を採用したどんな異質なデッキが開発されてもおかしくありません。

こちらもまた、長く活躍し続ける「マザー」へのメス入れを示唆している可能性も、まったくないとは言えないでしょう。

「デ・バウラ」については正直語り切れないほどに高い汎用性がありますが、とりあえず主要なところを抑えるとこんな感じでしょうか。

『ナイト』デッキにはもちろん、グッドスタッフ性の高いカードとして様々なデッキでの活躍が期待されるカードです。

天雷の龍聖ロレンツォⅣ世

事前評価:6

紙からの変更点は以下。

・1コスト下がった

・パワーが1000下がった

・効果対象がナイトのみでなく、ドラゴンも加わった

既にあった「セブンス」「アムシオン」を足して調整したような効果を持ったカードです。

どちらも採用率こそ低かったものの、いぶし銀的な活躍を見せる決して弱くはないカードです。

ドラゴンをキーに据えるデッキの場合は、このカードと並ぶことで強力な耐性を付与したり、守りを固めたりすることができます。

先に公開された「ラル・アブソーバー」は場持ちが難点のカードでしたが、このカードと組み合わせるとそこを補え、「バルガライザー」も自身の効果対象としつつ除去を搔い潜ることができます。

既存のカードで考えていくと「パーフェクト・アース」なども守りたいカードの筆頭のため、悪くない組み合わせと言えますね。

実戦的なコンボとは言い難いかもしれませんが、「ジオ・マスターチャ」と組み合わせて広範に効果付与することも可能です。

ドラゴンに限らず、ナイト全般に関しても場持ちがいいクリーチャーは少ないため、強力な効果付与とは言えます。

自身に効果が付かないのは仕方のない点ですが、もし2体揃えることができれば互いに能力を与え合うことは可能です。

ロマン枠にはなってしまいますが、「神秘と創造の石碑」と併せた使い道をSPルールなどで模索できるでしょう。

直接的なアドバンテージこそ稼ぐカードではありませんが、基礎スペックは十分であるため、環境の回り次第で有力なカードとなる可能性はあります。

将来的にドラゴンの踏み倒し効果が豊富になった時にも、悪くない選択肢として思い出せるでしょう。

もし流行ることがあれば、9弾環境で一時メタカードとして採用された「クリムゾン・メガ・ドラグーン」などは天敵となりそうです。

魔弾ストリーム・サークル

事前評価:4

紙からの変更点は、対象が相手限定となった点です。

ナイト・マジックを使用した場合、同じバウンスカードとしては1弾に既に「テレポーテーション」が存在しました。

このカードはクロスギアを対象とできるため、そこを活かせなければ基本的には「テレポーテーション」の下位互換となってしまいます。

クロスギアはクロスコスト<<ジェネレートコストのデザインで設計されているようなので、クロスギアを用いたデッキが環境を席巻した際には輝く場面があるかもしれませんね。

おまけ程度のcip持ちのクロスギアが登場するので、その効果を使い回される点には注意です。

その他の点に触れておくと、一応「テレポーテーション」は一度に2体同時選択しますが、ナイト・マジックは同じ効果を2回に分けて使用します。

今のデュエプレではあまりありませんが、一度目の除去に耐えるようなカードが登場した際にはその使い分けが活きる時が来るかもしれません。

今更バウンスの対象が相手だけになった点に触れはしませんが、「デ・バウラ」で使い回せなくなった点はかなり旨味を削がれているので残念です。

ホッピ・ルッピ

事前評価:6

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

基本的に2ターン目にドラゴンが場に出ることはないので、このカードは「フェアリー・ライフ」のような2ターン目の1ブースト効果として使うこととなります。

紙でも「ディグルピオン」という似た性質を持ったドラゴンが存在しますね。

「ディグルピオン」はデッキのドラゴン比率を高めて、「メンデルス・ゾーン」(多色版「竜の呼び声」のようなカード)や「バルガライザー」での捲りを強くするために使用されました。

同じようにこのカードも、デッキのファイア・バード比率を高めると言う点に重きが置かれていると言えます。

それはこの後紹介するSRカードのことを指しますが、デュエプレはまだファイア・バードとドラゴンの親和性を尊重したデザインがされていると感じるので、これから相性の良いカードが登場するかもしれませんね。

現状だと「インフィニティ・ドラゴン」の空振りを防ぐ役割は担えそうです。

「ジオドラン」も若干シナジーしているカードとして考えられますね。

当時出ていれば「ソウル・フェニックス」がもう少し日の目を見れたかと考えると…さすがにそこまでの影響はなさそうですが。

他にも「ライフ」と違って山札を減らさない点や、ドラゴンがいれば3000と決して低くないパワーの打点になる点、「ゴーゴン・シャック」などの呪文メタがある状態でも問題なく使える点は、現状唯一無二です。

こうした差別化はカードプールが広がるほどに重要となっていくので、ドラゴンを軸としたデッキ以外でも用途を考えていくことができます。

現状でも緑単色の初動の3種類目として使用に申し分のないカードです。

クリスタル・フュージョン

事前評価:5

紙からの変更点はありません。

豪快なマナブーストを行うための、最も最古の手段(紙での初出は9弾)と言えるカードです。

普通に使って16マナに到達、インチキ(軽減等)するとその分旨味が減るという効果です。

誰しも考えるのは現環境の最大ターボデッキ・『5cフュージョン』でしょう。

マナカーブとして綺麗に繋がることはありませんが、現状「セブンス・タワー」で賄っている大量ブーストの役割をこのカード一枚で完結させることが可能です。

最速のルートは、実装が決まっている「フランツ」→(おそらく実装される)「パンダフル・ライフ」→「クリスタル・フュージョン」の5ターン目詠唱です。(「ライフ」→「マクシミリアン」→「パンダフル・ライフ」もありですが、その場合「クリスタル・フュージョン」を使う必要もないです)

まあ、このナイトを用いた手法は伸ばした先の到達点が定まらないので、あまり実践的ではないでしょう。

用途としてはやはり『5cフュージョン』、あとはこの後紹介するカードとの組み合わせになってくると考えられます。

その他に考えるならば、癖の強いながらも魅力的な緑のドラゴンと併せる方法でしょうか。

『5c』に関しては「フュージョン」に頼らずとも強力なカードを連打する強みがあるので、とにかくマナを伸ばすという目的のあるデッキならば採用検討できそうですね。

ちなみにこのマナを倍にする効果、紙では36弾(現デュエプレは28弾くらいの位置)にクリーチャー版が登場します。

より近いこちらでなく古の呪文の方で登場したということは、こちらはまだデュエプレには時期尚早と考えられているのかもしれませんね。

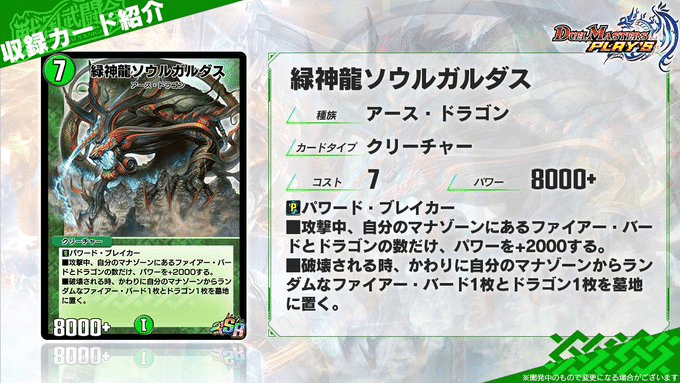

緑神龍ソウルガルダス

事前評価:5

紙からの変更点は以下。

・パワード・ブレイカーが追加された

・パワー・アタッカー+2000がマナのファイア・バードとドラゴンの数だけ増える効果に変えられた

・墓地における対象がアース・ドラゴンからドラゴンに緩和された

・破壊耐性が強制効果になり、墓地に置かれるカードがランダムになった

コロコロコミックの付録だったカードがSR化して実装されることとなりました。

05年のカードなので、08年の戦国編がメインのデュエプレになぜ今更引っ張り出されたかは疑問です。

最も現実的な使い方は、マナゾーンをすべてファイア・バードとドラゴンに染め上げた上で「ゲンゲキ・マッハアーマー」を場に出して置き、6マナで召喚・1コストでクロスすることでしょう。

マナの7枚で+14000、「ザンゲキ・マッハアーマー」で+2000されて24000のドラゴンでSA5点を叩きこむことができます。

パワーにより着目するならば、「センジン・スタリオン」との併用も考えられますね。

5点どころか5万近いパワーに引き上げることも可能なため、ロマンのある使い方はできそうです。

が、実践的な使い方を考えるとなるとやはり難しいと言わざるを得ません。

既に7コストの緑のドラゴンとしては「ダクマバルガロウ」が存在し、比較してもサイズに特に申し分なく、強力な攻撃トリガーを持つこちらに基本は軍配が上がります。

SA化させて盾を叩き割るという使い方も、同じコスト帯に十分ワンショット性があってより汎用性の高い「ボルバルザーク・紫電・ドラゴン」の登場が決定している点が痛いです。

とは言えSA5点で耐性持ちというのは決して弱くはないので、カジュアルマッチ用のデッキとしては採用も無理ないと考えられます。

ただ、こういうデッキとしては欠陥があるのに、出して決められるとキツイコンボを持ったカードやデッキって、どうしても勝ちにこだわっている層から嫌われてしまうんですよね…

特にこのカードはSRということもあって、もし本当に環境での活躍が見られなかった際にハズレアとしてぞんざいな扱いを受けることとなってしまいます。

さすがにかの「ガルバロス」ほどひどいカードではないのですが、誰かの思い入れがあるであろうこのカードがボロクソに言われる様は見たくないので、そういったことをリードしかねないデザインも開発には控えてもらいたいと、個人的に思います。

この予想を裏切って、環境で暴れまわってくれるようなカードとなったらそれが何よりです。

まとめ

前回も前々回も書いていたので今回も書く、というのは避けたかったのですが、またしても全体的なカードパワーは抑えめでしたね。

「デ・バウラ」は間違いなく多くのデッキで採用されていくと考えられますが、他のカードは目立ったパワーを持っているとは言えません。

個人的には面白い使い方のできそうなカードが多くて楽しみなんですけどね。

たまに言っていることですが、デュエプレは紙をなぞっていることと開発ペースもあってか、無駄なカードが登場することはほとんどありません。

少々スペックの見劣るカードだとしても、これまでできなかったことを可能とする力を持ったカードである場合が非常に多いので、その点を踏まえながら新カードは吟味していきたいですね。

よろしければ次回の④もどうぞ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?