デュエプレ9弾環境考察(ALL)

※全文無料です。気兼ねなく。

※NEW環境の考察については、こちらをどうぞ。

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

以下にて9弾環境のデッキレシピと簡単な解説を記していきます。

メモ感覚で随時更新していくので、適宜参照していただければ幸いです。

全体外観

9弾の実装がもたらした大きなことは、3弾がNEWで使用できなくなったことでしょう。

多色カードが初めて登場した3弾はカードパワーの高いものに恵まれ、環境の中心デッキに多く採用されることとなり、登場から1年経った今なお色あせない活躍をしてきました。

これらの最高レアリティカードに留まらず、3弾には各レアリティに満遍なく強力なカードが多く存在しており、プレイ経験から多くの人の印象に残っている面々だったことでしょう。

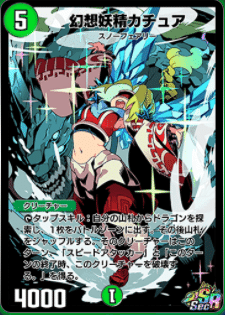

これまでのNEWとALLの違いはそれほど大きなものでなく、7弾環境では「ロストソウル」の有無、8弾環境でせいぜい『カチュア』や『ブリザード』が使えるか否か、といった程度でした。

が、上記のカードがNEWで出禁となったことにより、大きく世界を分けることとなります。

ALLは言ってみれば魑魅魍魎が蠢く魔環境の様相を呈しています。

その複雑さを示す、最もイレギュラーなデッキが『リーフメビウス』でしょう。

『ターボメビウス』というデッキアイディア自体は紙でも存在し、デュエプレでも再現が可能でしたが、ここにきて新規サイバー・ウイルスの「ビューティシャン」が追加されたことで確立しました。

一方で、デュエプレ初代アンフェアデッキとも言える『カチュア』は「アガピトス」の弱体化を受けつつも様々に形を変えて、ALLを自身の縄張りと言わんばかりに存在を主張します。

『カチュア』の全盛期と言えば7弾環境が想起されますが、「超神星」を切り札に据えた『メカオー』や『アポロ』も、NEW同様の活躍を見せています。

そしてまた、同じ7弾のTier1勢として『ツヴァイ』と『ブリザード』も再び環境にのし上がってきました。

これら7弾での活躍が顕著だったデッキは、8弾の「アガピトス」の登場によって憂き目を見ていたのだと立証できるでしょう。

しかし、調整が施されても未だ現役の力を持っているのが「アガピトス」の恐ろしさでもあります。

NEW環境のトップメタでもある『緑抜き4c天門』はALLでも通用する力を持ち、「アガピトス」はその軸として活躍を続けています。

一方、8弾・8弾EX環境では「アガピトス」と手を結んでいた『ドリームメイト』は、恋女房と決別をしながらもそのビート力を武器に環境に残ります。

7弾で後れを取っていたデッキが、8弾の強化を得てトップメタとなり、そのエースの離脱後も環境入りしているという点では唯一性があると言えるでしょう。

そして、8弾環境出身のデッキとして忘れてはいけないのが『黒緑速攻』です。

「ジャック・アルカディアス」という強烈な速攻殺しこそ登場したものの、3,4ターンで盤面を埋め尽くし得る展開力は、『ゲオルグ天門』がいた環境でも活躍できたその自力を見せつけています。

その他、メタとしての立ち位置で常に環境に居続ける『除去コントロール』『ドルバロム』。

トリガービートという異質な戦術を用いる『ガントラビート』。

などを中心として環境が形成されています。

が、あくまで中心がこれらという話であり、カードプールの広いALLではそれこそ無限の可能性があると言えます。

その可能性の大きさが混沌を生み出しているためにALLを苦手とする人も多いことでしょう。

最適解を示すことこそできませんが、どれだけ混沌としていようともその迷路から抜け出す一歩は知ることにあります。

この考察記事がその一歩の支えになれば幸いです。

アポロ

基本はNEWの考察で記載したこと以上に述べることはないのですが、『アポロ』についてはその型が多様にあることを今一度理解しておくべきでしょう。

ALLはプール・デッキが多いからこそ、どんなデッキが存在し、どんな特性があるかを理解していおくことが何よりも重要です。

ので、ここでは『赤白アポロ』以外について触れてみます。

筆頭として挙げたいのが『赤緑アポロ』です。

構築には「ナチュラル・トラップ」を入れる場合もありますが、『赤白』と比べると総じて防御が格段に薄くなった『アポロ』です。

それと引き換えに2マナのブーストカードから3ターン目に4コストドラゴンがプレイできるため、3ターン目に「ルピア」かドラゴンをプレイできる確率は赤白の比でないほどに安定します。

このデッキだからこそのカードである「ボルグレス」は、攻められていない状態で着地をさせれば「アポロ」の着地が約束されたと同義であるほどのアドバンテージをもたらします。

「ギフト」が加わったことで、「ボルグレス」の早出しや、4ターン目の「ボルガウル」着地など、このデッキだからこその動きが強みです。

盾が薄い=カウンターができない代わりに自身の動きを強めているデッキのため、ビートダウンが少なくコントロールが多い環境では『赤白アポロ』以上の活躍が期待できます。

他は『赤白』をベースに青を加えた『ラッカアポロ』は、青の枚数に難こそあるものの、うまく2ターン目に「エマージェンシー・タイフーン」を唱えられれば、3ターン「ルピア」の確率を先攻時で55%から65%に上げることができます

相手ターン中にトリガーすることで「ザーク・ピッチ」とのコンボも狙うことができ、『赤白』一辺倒に考えると損をする強みがあります。

最強トリガー獣の筆頭である「サーファー」のみを採用する場合もあり、いずれも選択肢として常に頭の片隅に置いておくべきでしょう。

また、『赤黒』や『デイガ』型も一定の強さは持ち、『アポロ』自体の基盤の固さを感じられます。

『ラッカ』に「サーファー」のみが採用される場合があるように、同じ3大トリガーとして「デーモン・ハンド」のみを入れた形も見られますね。

時には『デイガグール』に組み込まれている場合もあるため、ドラゴンが複数並びうるデッキでは常に「アポロ」の可能性は考えるべきでしょう。

白青メカオー

最初に述べておくと、NEW・ALL共に『メカオー』は文句なしの環境最強格です。

NEWの考察には相性表を作成しましたが、ALLの方でも作成してみました。

※相性表はあくまで一つの視点と捉えて下さい。ALL故の構築の広さや採用している色、プレイによっても変動します。

NEWに比べると△が少々目立ちますが、それも極めて不利ということはなく、ポジションの良さは十分なTier1格です。

解説はNEWの考察記事の方に譲りますが、ALLでは環境がより複雑な分、全方位を見ることが可能な『メカオー』は突出したものがあると言えます。

一つ触れると、ALLでは『ツヴァイ』や『黒緑速攻』の存在から、「アポカリプス・デイ」の採用がやや多めに見られるでしょうか。

戦法も中速でありながらトリガーケアが可能で、ビート耐性まで持っているため、今後も当分は環境から落ちることがないほどの完成度を持ったデッキです。

白緑ブリザード

環境が7弾に後退したことで再び戦場に返り咲いた『ブリザード』ですが、このデッキが他の7弾デッキと異なるのは新戦力を手に入れた点です。

これによって「ポレゴン」を進化元にすることで可能だった4マナ時に「ピーチ」+「ブリザード」による進化速攻のルートが増えたため、純粋な動きが強化されています。

場に出しておくことで、5マナ時に「進化の化身」+「ブリザード」のような動きができる点も強みでしょう。

相性のいいところで、2コストブーストクリーチャーの採用も増えましたね。

これらを2ターン目にプレイすることで3ターン目の進化速攻や、「ブリザード」による使用マナ回復からの多面展開などが可能となります。

これらによってスノーフェアリーの数や白のトリガーを絞った点で、守りの薄さや白のカードの使いづらさは増してしまいました。

が、それによって得た爆発力はさすがのもので、環境上で戦う強さを十分に持っています。

7弾でほぼほぼテンプレが確立していたデッキだけに、この新規戦力の追加に伴って構築に個性が出るようになってきたのは面白いところでしょう。

2コストブーストクリーチャーの枠を白のトリガーにするなど、その数枚が勝負を分けるほどに調整の重要性が高まっています。

8弾の憂き目を晴らすが如く、ビートデッキの最古参としての活躍が今後も期待されます。

ツヴァイ

7弾で暴れた「超神星」を採用したデッキのなかで、8弾環境で最も活躍が見られていたデッキが『ツヴァイ』でした。

環境が7弾寄りに戻るならば、それだけ自力のあるデッキが使用率を伸ばすのも当然でしょう。

構築には若干の変化も見られ、「スパーク」を入れない『青単』型も増えてきました。

「スパーク」はビート対面に特に活きるカードですが、元よりビートに対してある程度強く出られるこのデッキは、『青単』にして自身の動きを強める選択肢も常に覚えておくべきです。

『青単』にした際の選択肢には『メカオー』がトップメタということもあって、「パラディン」の3枠目が挙がってきます。

NEWでは不利寄りとされる『ツヴァイ』が、ALLでは五分近くまでに持っていけるほどの存在です。

同じくALLならではのカードで言うと、『青単』にすることで100%ポテンシャルを発揮できる「ビジョン」もあります。

また、同じドローカードとして考えると、一部使用者が出てきているのが「テクノロジー」です。

まさに一発逆転のアドバンテージを叩き出すことができ、どんな対面のどんな状況でも返し得る可能性を持ったカードです。

普通に『ツヴァイ』を使用する限りではまずプレイを検討しないカードでしょう。

が、ミラーや『メカオー』相手に膠着が続いた状態からの「テクノロジー」→「パラディン」の攻めや、コントロール対面に掌握され切ってからの逆転の一手など、1枠割いてみる価値のある活躍が期待できます。

このデッキもまた、『ブリザード』同様、テンプレ化していた構築にチューニングの面白さが出てきていると言えるでしょう。

リーフメビウス

3ターン目の「リーフ」着地から手札を確保し、次ターンの「メビウス・チャージャー」で一気に8マナ圏まで到達してその後はパワーカードを投げつける、一種の理不尽ムーブを武器としたデッキです。

3ターン「リーフ」が先攻で成功する確率は4割ほどですが、この最速発進ができずとも遅延カードの果てのパワーカード勝負でコントロールに戦いやすく、ビート対面も増えた手札からの「コスモビュー」で対抗が可能です。

守りの薄いはずのこのデッキに有利なはずのビートダウンも、この存在によって計算したシールドブレイクが必要となっています。

「ディメンジョン・ゲート」から「リーフ」周りのパーツを持ってくることはもちろん、「コスモビュー」を守りとして、「サファイア」をフィニッシャーとして持ってくるなど、器用な動きを可能とします。

「霊鳥と水晶の庭園」も遅延からキーパーツの引き込み、サファイアを止めるブロッカーの除去など、地味ながらも登場以来様々なデッキでいぶし銀の活躍を見せてきたカードです。

アンフェアなその性質とは裏腹に、今後のデッキ構築にも活かせる要素が詰まったアイディアデッキですね。

意識して対策されると辛くなるあたりはこういったデッキの特性を踏襲しますが、その分ガードが下がった時に使うと効果は絶大なデッキだと評価できます。

カチュア

7弾の『デアリ』8弾の『5c』を経て粘り強く環境に残る『カチュア』は、ここにきて『白抜き4c』の構築が見られるようになってきました。

そもそも『5c』となった経緯には「アガピトス」「ゲオルグ」の採用があったため、それらが調整された今、こだわる必要もなくなってきました。

目を引くカードは「スペース・クロウラー」と「サイバゴン」でしょう。

片方しか採用しないケースもありますが、「ライフ」から2→4の流れでプレイすればリソースを損なわずに次ターンの「カチュア」を安定させられます。

「スペース・クロウラー」ならデッキの守りの薄さ、「サイバゴン」なら「バイオレンス・サンダー」の進化元としてそれぞれ2つ以上の役割を持っており、「ゲキ」の蘇生対象になるところも評価点です。

『カチュア』は重めのカードを多く搭載することでデッキパワー自体が高く、その意味では未だに『5c』も十分な強さを持ちます。

調整後の「アガピトス」も採用圏であり、「魂と記憶の盾」や「GAE」を使えるのは大きなメリットです。

また、環境が7弾に回帰しているという点から、その当時猛威を振るっていた『デアリ』型も再び活躍が見られてきました。

「サラマンダス」の6000火力は種族デッキに軒並み強烈に刺さり、決まればゲームが終わると言っても過言でないほどです。

新星の『リーフメビウス』にお株を奪われつつありますが、初代理不尽デッキとしての強さは今なお形を変えつつ現役だと判断できます。

ドリームメイト

NEWでもビートダウンのエースであり、長く環境に居座っている安定感が売りのデッキです。

基本的にはNEWと変わりませんが、ALLではハンデス札の選択肢が多いことから、「ウー・ワンダフォー」は比較的多く採用される傾向にあります。

他の提督サイクルと比較しても「ウー・ワンダフォー」はデッキがマナ加速する点や「パンダ」から踏み倒せる点でも使いやすさが格段に異なります。

マッドネス(相手ターン中手札から捨てられた時に発動する効果)はメタカードの一種でもあるために採用を避ける人も多いでしょうが、ことこのカードに関しては積極的な採用も検討すべきでしょう。

デッキ自体についても触れると、『ドリームメイト』は『アポロ』並みに基盤が安定しており、デッキの半分ほどに余地のあるデッキです。

『リース』は最も事故率を抑えた安定性があり、空いたスペースで同色のトリガーを拡充させつつ、SAも充実させることができます。

『青入り』では色事故率を上げるものの「烈流神」や「サーファー」などの水の最強とも言えるカードたちが使用でき、回った時の強さは一級品です。

一方『黒入り』はビート最強カードの「アルバトロス」、コントロール最強カードの「竜極神」を採用でき、一味違った『ドリームメイト』を味わえます。

「アガピトス」の採用はほぼ不可能になったデッキですが、それによって多様性ははるかに増しています。

『アポロ』がちょっとやそっとじゃ環境を退かないように、拡張性の高いこのデッキもまた、環境を見たタイプを選択していくことで長く活躍させることができるでしょう。

除去コントロール

カードプールの増加によってこのデッキタイプもずいぶんと定義が広くなってきました。

NEWでも見られるところで言えば『緑抜き4c』、『パルティアLO』がALLでも同様に有力なデッキであり、ALLに限って言うと『クローシス』や『赤黒テラーコン』が加わってきます。

『クローシス』『赤黒テラーコン』の弱みは汎用除去カードの「魂と記憶の盾」詰め要員の「クイーン」「キング」を採用できない点です。

が、逆を言えばこれらを使うための白を抜くことで、よりデッキの特性を除去に特化させることが可能です。

『クローシス』型は軽量~全体除去、ALLだからこその豊富なハンデスを多量に使用可能で、フィニッシャーにも「竜極神」や「サファイア」を起用できます。

『赤黒テラーコン』は名前の通りの「のろテラ」から盤面リセットの「アビス」も使用可能で、回った時のコントロール性能は抜けたものがあります。

いずれもピーキーなデッキで、ビートに対する脆さを改善することが難しく、特にクリーチャーコントロールが強いデュエプレでは勝ちきれない性質を持ちます。

が、それゆえに有利なデッキに対してはとことん有利に働き、メタデッキとしては非常に有力なタイプです。

”7弾環境の回帰”ともされる現在、『アポロ』『メカオー』『ツヴァイ』などの並べるデッキに対して、一定の勝率を出すことができるでしょう。

コントロールの基本として初級者~上級者まで幅広く使用されるため、ランクマッチで常に意識しつつ、使用者に回る可能性も考慮に入れるべきデッキです。

ドルバロム

大きく『4c』型と『黒緑』型がNEWで活躍を見せていますが、ALLに目を向けた時には『赤黒』なども視野に入れて来る必要があります。

いずれも「ドルバロム」さえ着地させれば多くのデッキを苦しめることができ、そこまでのアプローチが複数にあるというのは面白いところです。

『4c』と『黒緑』についてはNEWの考察で触れているため、ここでは『赤黒』について少し述べましょう。

最大の特徴は「のろテラ」を入れた『除去コン』に寄った形であることです。

この色にピッタリなカードとしては9弾で「ビルギアス」が、マナカーブが繋がるところでは「バロム・エンペラー」追加されたため、それぞれ採用検討することが可能です。

『除去コントロール』と比べた際に「ドルバロム」周りが枠を食っている分、着地後にある程度安定した詰めが可能なのは差別化できる点でしょう。

こちらも一定の使用者を常に抱えるデッキタイプのため、環境では少なからず意識する必要があります。

様々な方向から強化を得続けているため、”「ドルバロム」はビートに弱い”として高を括ると痛い目を見る実力を持ったデッキです。

天門

「アガピトス」の弱体化によって、最強の名がふさわしかった『ゲオルグ天門』こそ消えたものの、その持ち前のデッキパワーで形を変えて環境に残ります。

NEWでもTier1格の活躍を見せているのが『4c天門』です。

こちらの解説はNEWの考察の方に譲るとして、ALLらしさで言えば『5c天門』の存在でしょう。

9弾のカードも採用圏内にして、デッキのカスタム性は向上しています。

メインギミックこそ「ヘブンズ・ゲート」と大型ブロッカー、「ボルバルザーク」や「サファイア」によるフィニッシュと変わり映えはしませんが、中継ぎの選択肢は非常に豊富です。

もはや懐かしく感じられる「ポインター」なども使用可能で、「ロスト・ソウル」と併せてコントロール力はNEWの比ではありません。

どっしりと構えるデッキのために『リーフメビウス』のような理不尽には弱い側面を持ちますが、それでも随一のデッキパワーは安定感と直結していると言えるでしょう。

『ゲオルグ天門』が現役の時にも、決してデッキパワー自体は劣らない強さを持っていたデッキであり、その強さはそのままに影が薄くなったことで、時流を見て使えば非常に強力なデッキです。

ガントラビート

NEWを主戦場としている9弾最初の発明品ですが、ALLではより純正に近い形での活躍が見られます。

着目すべきはこのデッキの環境への順応性でしょう。

サンプルの構築はNEWではほとんど見ないような形ですが、「モッフル」は高いパワーで『ブリザード』や『ドリームメイト』に強気に出ることができ、「ピアラ・ハート」は『アポロ』の「ルピア」や『ツヴァイ』などにも有効です。

それこそ、NEWの記事で紹介しているように「メフィスト」や「アルバトロス」を加えてデッキパワーを上げたり、コントロール対面に強くしたり、といったことも可能です。

『トリガービート』という、ある種もっともテーマ性の薄いデッキだからこそできる芸当だと言えるでしょう。

どう構築しても根幹となるカードさえ抜かなければ形はまとまる上に、SRが入ってくる場合もほとんどないため、構築ハードルが低いデッキです。

が、それに対してデッキパワーは高く、幅広いランクのプレイヤーに今後も使用されていくと考えられます。

黒緑速攻

秘密兵器の如く颯爽と現れて終盤の8弾環境を荒らしていった『黒緑速攻』は今なお『速攻』デッキの最有力候補です。

20枚前後の1コストで構成されていることからトリガーを踏まなかった時の4ターンキルは他の比でないほどに安定しています。

9弾新規の「ジャック・アルカディアス」こそ大きな裏目となりうるものの、「レオパルド・ホーン」のプランが見えていればため込んで一気に畳みかけるプレイも可能です。

また、9弾にて「バインド・シャドウ」「アニマベルギス」を確保したことから、構築にも個性が出て来るようになりました。

これはボルメテウス・武者カップで最終TOP100に入賞した『黒緑速攻』使用者8名のデッキを分類したものです。

数こそ少ないものの、上位勢でも各カードの採用枚数が異なることから、環境を読んだチューニングが必要なことが理解できるでしょう。

構築に限らず、リソース確保の「ヤット・パウル」を使う対面・タイミング、「ボーン・スライム」のブロッカーとしての活用やブレイクをしにいくプレイなど、奥深さに定評のあるデッキでもあります。

数ある『速攻』の中でも秀でた強さを持つデッキで、今後これを超える『速攻』が出るか、が『速攻』の運命を握っているとも考えられます。

環境の鍵

以下はボルメテウス・武者カップにおける最終TOP100に入賞した方たちが公開したデッキタイプを集計したグラフです。

混沌とした環境とは裏腹に、グラフは思いの外きれいなものに仕上がっています。

推測に過ぎませんが、環境が何でもありなものであるからこそ、シーズン終盤にかけて安定したデッキの使用に傾いたのだと考えられます。

縮小されて見づらくなってしまっていますが、以下はこの記事で紹介したデッキの相性表です。

※かなりのデッキを一括りにしていたり、構築の工夫やプレイングを考慮していなかったり、個人の主観も入ってたりするため、あくまで参考程度と考えてください。

ざっと見て、特に優位性が目立ってくるのが〇が6つにつく『ツヴァイ』と『黒緑速攻』、5つにつく『メカオー』です。

このあたりは安定性とも直結してくると言え、有象無象が多くなる環境では賢明な選択肢だと言えるでしょう。

最終TOP100がかかるシーズン終盤では、特にその傾向が強くなっていくと考えられます。

が、この傾向の偏りは、同時に対策のしやすさを意味しているとも言えます。

たとえば、『ツヴァイ』『メカオー』は『除去コントロール』系のデッキを苦手とします。

続く『黒緑速攻』や『ブリザード』は苦手としてしまうものの、もしもその流行りの流れを見切ることができれば、環境上に不利対面の多い『除去コントロール』も勝てる可能性が見えてくるデッキです。

『黒緑速攻』『ブリザード』共に『ツヴァイ』『メカオー』を不得手としているところも見逃せないポイントですね。

もしも『除去コントロール』の性質を維持しつつ、『黒緑速攻』や『ブリザード』に勝てるデッキを組めたならば、それはまさに環境への解となり得るでしょう。

NEWで現在活躍している『緑抜き4c』系統はその可能性を抱えていると、デッキ構造から端的に判断できます。

また、シーズン終盤こそ環境が偏るものの、その道中はここまで述べてきたように混沌としているものです。

以下は6/10のナーフ後から6/30までにTwitter上で報告されたレジェンド到達・レート1600超えのデッキを集計したグラフです。

※基本的に自己申告のもののため、参考程度にご覧ください。

最終TOP100のものと比べて『ブリザード』が最多である点や、『ツヴァイ』がそこまででもない点、『ガントラビート』が多い点などがすぐにわかると思います。

それ以外の部分でも多様なデッキが見られ、可能性が多方に散らばっていることが感じられれば幸いです。

カードゲームである以上当然のことですが、9弾からのALL環境は一つでも多くのデッキを知ることが今まで以上に勝利への鍵です。

その中で環境に対しての最適解を見つけられる楽しみを、多くの方に感じていただければと思います。

おわりに

ALLはNEWより格段にわかりづらい環境であるため、苦手意識を持っている人が多いと感じます。

だからこそ早くまとめたいと感じていたのですが、とうとう9弾EXの情報が出る頃まで伸びてしまいました。

幸いEXが出ても加筆修正で済みそうと判断できたために完成まで持っていくことができましたが、10弾環境ではもう少し早く上げられるよう頑張りたいです。

最後に投げ銭方式で、内容とは関係ない文章を残します。

無理をする必要はありませんが、この記事や過去記事も含め、見合う価値があったと思ったらご購入いただけるととても嬉しいです。

いただけなくても、少しでもこの記事があなたの日々の楽しみにつながれば幸いです。

それではまた。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?