新カード解説⑤(デュエプレ10弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

10弾の新カードの考察第5弾です。

第4弾はこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

それでは以下、本題です。

邪眼皇アレクサンドルⅢ世

事前評価:7

紙からの変更点は以下。

・効果発動に必要な”自分のナイトが他に1枚でもあれば”の条件がなくなった

・山札から呪文を唱える際に山札を見る必要なくなった

ナイトはナイト・マジックとのコンボが基本となりますが、一部は呪文全般を対象とした汎用性を持ちます。

このカードはその代表のような効果ですね。

「マクシミリアン王」がナイト・マジック限定で増やすことを考えると、ほぼ倍のサイズになったことで一般呪文まで対象となっています。

ナイト・マジック持ちなら2回×2で4回唱えられますね。

呪文を実質2倍にする効果は、紙でもしばしば活躍を見せ、”撃ちたい”と狙って搭載された呪文を使用されるとゲームエンド級のアドバンテージを稼がれることがほとんどです。

この2枚が2012年、2018年のカードであることを踏まえると、「アレクサンドル」はかなり時代を先取りした効果を持って登場したと言えます。

現デュエプレでも、このカードの着地を許してターンを返してしまうのはかなりのリスクです。

どちらも1:4交換を行う強力な呪文ですが、倍になることで1:8の驚異的なアドバンテージを叩き出します。

「ラスト・バイオレンス」は5色なこともあって複数枚積むことは難しいですが、「英知と追撃の宝剣」については現在も『5cランデス』などのデッキで4枚積まれていることから現実的な選択肢と言えるでしょう。

もちろん墓地からの詠唱にも対応しているように、同じナイトであり看板でもある「ロマノフⅠ世」と組み合わせても良いです。

ただ、「ロマノフ」で唱える呪文は除去にしてもハンデスにしても1ターン中1度使えれば十分なものや、「ロマノフ」にSAを与えてこそ真価を発揮するものが多いので、ベストマッチと言えないところは少々残念です。

このカードとコストも被ってしまうので、共存させるデッキはなかなか難しいでしょう。

それでも場にでたらマスト除去な脅威性を持ったカードには変わりないため、ややオーバーキルながらファンデッキからガチデッキまで広く採用を考えられます。

難点は、やはりそのコストと出た時に仕事をしない点です。

ただ、それもこれまでのデュエプレの環境を鑑みると、コントロールデッキ以外ではこのカードを容易に除去する手段が採用されていない場合も多く、速度の面でも「フェアリー・ギフト」などで補完することが可能です。

マナが伸びていない状態のために重い呪文と少々噛合わないところはありますが、それでも相手にとってかなりのプレッシャーとなることは間違いありません。

また、この後紹介する「インフェルノ・サイン」がトリガーを持っているため、相手ターン中に出すことができればその隙もカバーできます。

うっかり忘れがちですが、「アレクサンドル」の効果はトリガー呪文に対しても有効である点はしっかり覚えておきましょう。

除去できないから盾を詰めに行ったら「デーモン・ハンド」で2面取られた、「デュアル・ザンジバル」を4回使われた、なんてことが起こりかねない点には注意が必要です。

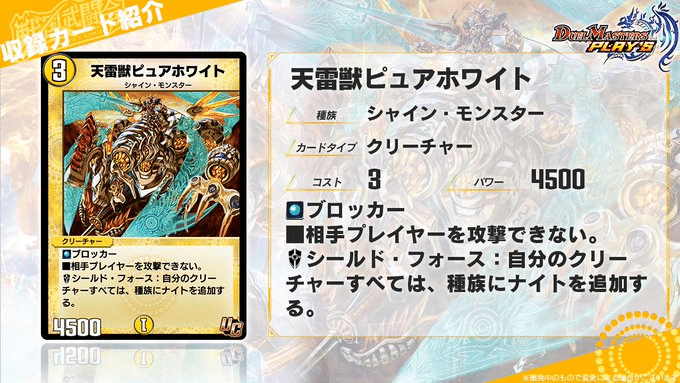

天雷獣ピュアホワイト

事前評価:6

紙からの変更点はありません…が、シールド・フォースの仕様が変更されましたね。

つまり、シールド・フォース持ちが出た後に盾を1枚でも割られてしまうと効果が消えてしまいます。

デュエプレはクリーチャーによるビートが基本のゲームデザインであるため、この能力は紙と比べると弱体化したと言えるでしょう。(紙では1枚シールドを指定し、そのシールドが離れたら効果を失った)

さて、その上で「ピュア・ホワイト」の性能を見ると、3コストのブロッカーとしては標準以上のパワーを持っており、シールド・フォースが実質ノーコストのおまけ効果としてついていることがわかります。

紙から能力変更されているわけではないのですが、仮にシールド・フォースがすぐ解除されても全くの役立たずということはないと言えます。

効果を見ればわかる通り、使用する際は『ナイト』デッキでの運用が基本となります。

「エル・カイオウ」と同パワーということで、序盤の守りとしては十分なカードです。

『ナイト』デッキは呪文と貧弱なクリーチャーが主体で守りが薄くなりがちなので、このカードも採用検討できるでしょう。

爆発力のある「フランツ」とコストが被ってしまう点は痛いですが、除去のされづらさや守りの点で差別化ができますね。

あまりに「トレボール」や「フランツ」などの『ナイト』の初動が除去されてしまう場合には、こちらが優先されることも大いにあり得ると考えます。

また、自軍全体に種族付与することから「ペトローバ」や各種「コミューン」との相性も良いです。

『ナイト』はあまり横に並べる種族でないので相性がいいとは言えませんが、「ピュア・ホワイト」の効果を活かしてナイトが主体でないデッキで使う場合には役立つことがあるかもしれません。

天武の精霊ライトニング・キッド

事前評価:7

紙からの変更点は、シールド・プラス(山上1枚をシールド1枚の上に重ねる効果)がシールド化に変更された点です。

「ザ・イエス」の紹介で匂わされていましたが、これによってシールド・プラスの未実装が確定したと言えます。

ですが、基本的にシールド化の方がシールド・プラスより強力なため、シールド・フォースの弱体化と併せてもこのカードは強化されたと考えられます。

思わず比較対象になってしまったのが5コスト多色サイクルの白持ちでしょう。

単色化した上でシールド化の条件がなくなり、シールド・フォースでパワー11000の強力な打点になると考えると、十分優秀なこのサイクルに肩を並べるスペックだと言えます。

「ライトニング・キッド」がエンジェル・コマンドという優秀な種族を持っていることも評価点です。

「ヴォイジャー」による軽減を受けることで展開もしやすく、「アガピトス」が打点形成の面で再注目されていることからも『エンジェル・コマンドビートダウン』のようなデッキがかなり現実的に考えられます。

実際、「ヴォイジャー」→「アガピトス」+2コスト→「ライトニング・キッド」×2なんてされれば大抵のデッキは苦しい局面となります。

「ヴォイジャー」後の5マナ時の動きを考えるなら、「ボルシャリオ」やADなら「ピカリエ」と同時展開しても手堅くアドバンテージを確保することも可能です。

また、エンジェル・コマンドとしては軽量であることから各種「聖霊王」の進化元としても悪くないカードです。

この「聖霊王」系のエンジェル・コマンドを進化元にしたカードは今後も増えていくと考えられるので、将来性もありますね。

エンジェル・コマンドを活かさずともcip(場に出た時効果)によるシールド化と高打点ということで、ビートダウンデッキでの活躍は広く考えられると言えます。

特に5コストであることから「アルバトロス」との組み合わせを忘れてはいけません。

「アルバトロス」から出せるW・ブレイカーでシールド化までついてくるのは破格で、「ライトニング・キッド」を採用した『トリガービート』もかなり現実的です。

現環境での各種シナジーもそうですが、単体のカードパワーの高さもあって今後見かける機会が多くなるカードだと考えられます。

おまけ程度の紹介としておきますが、今後もし相手ターン中に妨害が可能な”ニンジャ・ストライク”が実装された場合、そのエースでもある「ハヤブサマル」と併用して高度な心理戦を仕掛けることも可能です。

不滅の精霊パーフェクト・ギャラクシー

事前評価:9

紙からの変更点は、シールド・フォース効果だったブロッカー効果が常備となった点です。

何より注目すべきは、不滅の名にふさわしい条件付きで場を離れなくなる効果です。

「マザー」で誰しもがその強さを知っている通り、離れない効果はデュエル・マスターズの全史を通しても最強に近い効果と言えます。

シールド・フォースが継続する限り「マザー」と違ってコストを必要としない点で、さらにその効果の強さを知らしめると予想されます。

紙ではこのコストを必要とせず場を離れない特性を活かして、様々な生贄の代わりとされました。

現状デュエプレでできるのは「オルゼキア」程度ですが、これも相手がシールド・フォースを破るために2体並べた→「オルゼキア」で2体とも破壊といった流れが狙える強力な組み合わせです。

後々自壊に関するカードが登場した際には、まず「パーフェクト・ギャラクシー」とのセットを考えてよいほどの万能さと言えます。

もちろん不死身のブロッカーとして使ってもよく、高パワークリーチャーから守る盾として、あるいは厄介なスレイヤー持ちの対処としても使い勝手は非常に良いです。

シールド・フォースの効果改変によって耐性を失いやすくなった点は痛手ですが、それでも盾を簡単に割ることのできない『コントロール』対面全般では効果の維持もそう難しくないと考えられます。

課題は『ビートダウン』対面で、押され続けると大して効果を維持できないという危惧は誰もが思い浮かべるはずです。

しかし、ブロッカーを常備しているがために、「ヘブンズ・ゲート」に対応してその弱点を自己補完しています。

トリガー「ヘブンズ・ゲート」から「パーフェクト・ギャラクシー」を単騎で出した場合でも、シールド・フォースを解除するには少なくとも最初の攻撃クリーチャーを除く2体が必要です。

ここにもう1枚「アガピトス」でも出せばさらに2面、3面と止まるため、シールド・フォースの解除を狙うに追加で4体、5体と大量のクリーチャーが必要となります。

これだけのクリーチャーを並べるのはどのデッキにおいても難しく、まず攻撃は止められるでしょう。

返しのターンでタップキルを行うことはもちろんですが、「パーフェクト・ギャラクシー」の耐性を活かして逆リーサルを狙うことも容易です。

トリガー「ヘブンズ・ゲート」の駆け引きは今まで以上に難しくなっていくと考えられます。

もちろん、「ヘブンズ・ゲート」で出すことを想定せずとも、7コストで出すに十分見合った性能です。

『除去コントロール』系では「キング・アルカディアス」などでロックをかけた後に出せば、強固な守りとすることができるでしょう。

「ヴォイジャー」による軽減も効くので、マナカーブを繋げて5コストで出せる強力なエンジェル・コマンドの選択肢とできます。

先の「ライトニング・キッド」とも併せて、ここからもエンジェル・コマンドを主体としたビートダウンデッキが考えられそうです。

流行度合いによっては、紙で対策として用いられた「ガジラ・ビュート」や「執拗なる鎧亜の牢獄」にも手が伸びるかもしれませんね。

気になる点はやはり、「烈流神」などのアンブロッカブルに対して無力なことです。

幸いビートに対しての守りであれば耐性がなくなっても9000のブロッカーとして役立つでしょうが、頭を悩ませる存在でしょう。

現在のビートの筆頭である『ガントラビート』を仮想敵とした場合、耐性よりも「アガピトス」のような面取りが重視される可能性も大いにあると考えられます。

加えて、同じコストのブロッカーとしてはつい前弾にて「オービス」が登場しました。

こちらはフリーズ効果によって実質的なアドバンテージをもたらせる優秀なカードでありながら、今の『天門』で採用されないケースが多々あります。

そこを考慮すると、アドバンテージを稼がない「パーフェクト・ギャラクシー」を『天門』に優先できるか、判断は揺れるところがあります。

また、シールドが0になるとそもそも効果の発動自体ができないため、現状のコントロールが盾0枚で耐えるといった場面を想定すると安心できないところがあると言えるでしょう。

総合的に非常に優秀で将来性のあるカードであることは間違いありませんが、デュエプレでの実装にあたっての調整はなかなかに絶妙だと感じられます。

暴発秘宝ベンゾ

事前評価:5

紙からの変更点はありません。

紙では聖拳編(紙の10弾)のカードであったため、時を超えての収録となりました。

10弾はこの手のカードが多く感じますね。

シールド回収効果を見ると一見「ヤット・パウル」の下位互換のように見えますが、こちらはトリガーが使用可能で、どちらかと言えば小型の「ブライゼナーガ」です。

こうして能動的にトリガーを発動させていく戦術を、紙では”暴発”と呼んでいます。

デュエプレで未実装となってしまったキーワード能力のシールド・プラスと組み合わせてコンボを狙うのが一般的な使い方でした。

特に「ミルザム」との組み合わせは『暴発ミルザム』というデッキ名で浸透しており、後に「ベンゾ」と同種の能力を持つブロッカーと併せて「ヘブンズ・ゲート」から一気に6枚の盾を回収するデッキが覇権を取って、「ミルザム」をプレミアム殿堂(禁止カード)にまで追いやります。

デュエプレではシールド・プラスが廃止されたためにこのコンボは絶望的で、「ミルザム」は実装の可能性すら怪しい状況です。

これらを踏まえて使い道が全くないかと言われれば、そうでもないのが救いです。

一つは前弾にて登場した「パーフェクト・アース」です。

100%トリガーであらゆるカードを使用できるため、ガチャ感覚で「ベンゾ」と組み合わせて使うことができます。

もう一つはこの「パーフェクト・アース」の呪文版「星龍の記憶」の存在です。

戦国編の29弾で登場したこのカードが今後収録される可能性は大いにあるでしょう。

マナカーブも「星龍」→「ベンゾ」と流れるように使えるかつこの流れに対する妨害は非常に挟みづらいことから、実装されればこの2枚以外を軒並み重量級カードで占めた地雷デッキとして『星龍ベンゾ』が確立すると考えられます。

強いてもう一つ使い方を挙げるならば、トリガーを大量に投入した『トリガービート』に採用する道です。

「ベンゾ」によって能動的にトリガー獣で打点を増やしつつビートするのは、環境次第で選択肢として考えることもできるでしょう。

先の「ライトニング・キッド」はシールド化と高い打点を持っている点で組み合わせても面白いですね。(効果でシールド・フォースは解除されてしまいますが…)

ソウル・アドバンテージ

事前評価:6

紙からの変更は…というより紙の効果は以下です。

・自分のシールド1枚につき相手の手札を1枚見ないで選び、捨てさせる。

シールドが無傷なら6枚のハンデス、実質1ターン早く撃てる「ロスト・ソウル」でした(紙での「ロスト・ソウル」は7コスト)。

盾が残る『コントロール』対面には早期に撃ってゲームエンド、盾を割りにくるビートに対してはそもそもハンデスの優先度が低くて問題にならない、というカードで、プレミアム殿堂にまで上り詰めています。

さすがにそのまま実装できるわけはなく、能力を大幅に改変されて登場することとなりました。

デュエプレではジェニーの呪文版+「ロマノフ」を経由して墓地から唱えた場合に紙の性能に近づきますね。

単体パワーは低いので、「ロマノフ」専用カードです。

この後紹介する「ロマノフ・ストライク」が除去、「インフェルノ・サイン」が打点形成の効果なことから、状況に合わせてそれらを使い分けていくこととなるでしょう。

この3種類の選択肢がある点はテーマデッキ特有の拡張性の低さを解消していると言えますね。

ほぼ専用デッキでの使用になることから紙ほどの脅威はありませんが、活躍した時には紙で起こったように『カウンターマッドネス』の台頭もあり得るかもしれません。

難点は「ロマノフ」専用機=普通に出しても詠唱が7ターン目以降とかなりタイミングとしては遅く、「ギフト」などを駆使してようやく強く働くかどうか、という速度です。

もう少しコストが軽ければ「ロマノフ」着地までの妨害札として能動的に墓地に落として時間稼ぎとして使えたのですが、6コストはさすがに重く感じられますね。

幸い1枚、2枚の採用でも活かせる効果なので、そこを加味して『コントロール』が環境に多くなった時、『ロマノフ』デッキに採用される可能性があると考えられます。

魔弾ロマノフ・ストライク

事前評価:8

紙からの変更点は、全体-5000の効果条件が、「ロマノフ」の効果で唱えた場合でなく、「ロマノフ」が場にいるだけでよくなった点です。

単体で使用しても5コストの-5000効果はまあまあの使い勝手で、「ソウル・アドバンテージ」に比べると「ロマノフ」への繋ぎとしては使いやすいスペックです。

「ロマノフ」で使えた時の全体効果は極めて強力で、環境の横並びデッキを軒並み破壊するほどです。

「ロマノフ」にSAを付与しない場合は効果発動が出した次のターンになるため、手打ちした「ロマノフ・ストライク」を再度同一ターン中に唱えるということも可能です。

-10000にすればこの10弾の目玉「パーフェクト・ギャラクシー」さえ溶かせる情景は実際に見かける機会もありそうですね。

このカードとこの後紹介するカードが「ロマノフ」の主砲となり、場合によって「ソウル・アドバンテージ」が採用されていくと考えられます。

インフェルノ・サイン

事前評価:9.5

紙からの変更点は1コスト上がった点と探索になった点です。

名前からもわかる通り、「インフェルノ・ゲート」の調整版です。

紙では共に5コストで、「ゲート」はトリガーこそないものの早期に「サファイア」や「デル・フィン」を出すために、「サイン」は7コストの制約があるもののトリガーであるために、多くのデッキで活躍をしました。

結果として「ゲート」はプレミアム殿堂、「サイン」は今日まで殿堂入りのままとなっています。

調整されたとはいえ、墓地にある7コストのカードを1ターン早出しできるのは非常に強力です。

マナカーブも2→4→6とつながることから、手打ちをする場合に利便性が大きく異なっています。

7コストは今弾の看板カードたちを含めて切り札級の性能を持ったカードが6コストと比べても一気に増えるので、これらを早出しのみならう再利用できる点でも強力と言えます。

紙のデザインでは「インフェルノ・サイン」の存在ゆえに7コストと8コストに大きな性能差が設けられている節もあるので、その存在感がよくわかります。

このカードによって墓地にクリーチャーを落としていくことに意義が生まれるので、能動的に墓地に落ちつつ強力な効果を持つ「オルゼキア」との相性は抜群です。

2体破壊を何度も使い回せば、相手の展開力を上回ることもそう難しくなく、LOを狙うデッキでは重宝されるでしょう。

今までは打点維持として「オルゼキア」を場に残すことも多かったでしょうが、「サイン」の登場によってあえて「オルゼキア」を墓地に落としておく意味が強まります。

同じ再利用の観点で考えると、同時に登場する「デ・バウラ伯」とも相性が良く、実質無限に4000のブロッカーを場に維持し続けることができます。

上限の7コストを出すことに必死にならずとも”墓地のクリーチャーを実質手札にする”と考えれば汎用性の高さはさらに理解できるでしょう。

墓地の利用でデザイナーズコンボとして考えられているのは、この後紹介する「ロマノフ」との組み合わせですね。

詳しくはそちらに譲りますが、ロマン性も強さも兼ね備えたコンボのパーツとして「サイン」は度々使用されます。

「サイン」が本当に脅威だと考えられるのは、紙では殿堂入りしているこのカードを現時点で4枚構築に含めることが可能と言う点です。

トリガーを持っていることから攻守の両方に使うことができ、先の「オルゼキア」を墓地に落としておけばビート側は「サイン」1枚を踏んだだけで瓦解するということも想定されます。

このカードのために「ロスト・チャージャー」から「オルゼキア」を落としておく戦術なども十分現実的に考えられるので、今後のデッキ構築の幅を広げていくカードと言えるでしょう。

邪眼死龍ゴルドノフⅤ世

事前評価:7

紙からの変更点は以下。

・手札を捨てる効果が強制から任意になった

・紙にあった”墓地の呪文に闇文明を追加する”効果が削除された

・破壊された時に「ロマノフ」を出す効果が追加になった

紙では「ロマノフ」で唱える呪文の範囲を広げる効果でしたが、デュエプレではより直接的に「ロマノフ」をサポートするカードになりましたね。

「サイン」と同様に「ロマノフ」を1ターン早く着地させる効果ですが、単体での相性を見るならばこちらの方がより「ロマノフ」の御膳立てとしては強力そうです。

現実的かは別として、「エマタイ」→「ルピア」→「ゴルドノフ」や、「ライフ」→「ロスチャ」→「ゴルドノフ」で4ターン目の「ロマノフ」着地ができます。

「ロマノフ」は普通に出すと効果発動までにタイムラグがあるので、早出しは状況を見て積極的に狙いたいですね。

手札を捨てる場合は「ロマノフ」で唱えたい呪文を落としても良いですが、たとえば「グール」などを落としてサブプランと絡めることもできます。

「ロマノフ」周りは軒並みドラゴン・ゾンビを種族に持っているので、かなり相性は良いと言えます。

既に目的のカードが落ちている場合は手札を捨てず、そのまま自壊させて「ロマノフ」を早出しさせたり「グール」を出しても良いでしょう。

もちろん墓地に「ロマノフ」がある場合でもパワー7000のブロッカーとして場に維持しておくことで、破壊すれば「ロマノフ」が出て来る、破壊しなければ中サイズのクリーチャーが残り続けるプレッシャーを与えることができます。

「ロマノフ」のデッキは守りが薄くなりそうなので、ブロッカーである点もありがたいですね。

かの「バーロウ」「ドルバロム」ほど密接な関係にあるとは言えませんが、「ロマノフ」と関連した場合の小回りが利くため、基本的には採用されていくでしょう。

仮に『ロマノフ』デッキが要素を増やしていった場合にはマストでないこのカードは抜けていく可能性もありますが、それでも十分優秀なカードだと言えます。

邪眼皇ロマノフⅠ世

事前評価:9

紙からの変更点は以下。

・山を見て闇のカードを1枚落とせる効果が、探索で5コスト以上の闇2枚になった

・墓地から唱えられる呪文のコストが6から7に上がった

いきなり余談ですが、このカード名はデュエプレに初期から存在する称号にもなっていますね。

この他の称号についてもほとんどが実在するカードに由来しているので、今後実装されていくのが楽しみです。

出た時に墓地を肥やす効果は、基本的にこのカードから唱えたい呪文を落とすこととなるでしょう。

探索とは言え、先の「ソウル・アドバンテージ」「ロマノフ・ストライク」「インフェルノ・サイン」はどれも強力な効果なので、何かしらを落とせればよいという場面も多いと考えられます。

もちろん「グール」を落として疑似的に「ロマノフ」に破壊耐性を付与してもよく、「ロマノフ」を落とすことで「インフェルノ・サイン」からの蘇生を狙うこともできます。

二つ目の効果に入りますが、この「インフェルノ・サイン」と組み合わせるコンボが通称『ロマノフサイン』です。

自軍をSA化させるカードと併せて、「ロマノフ」がある限り無限に攻撃することができます。

「ロマノフ」が攻撃する→「サイン」を唱えてデッキに戻す→墓地の「ロマノフ」を出す→「ロマノフ」効果で「サイン」と「ロマノフ」を墓地に落とす→SA化した「ロマノフ」で攻撃時「サイン」を唱える…という流れです。

特に「ザンゲキ・マッハアーマー」は場持ちも良いため、ある程度狙いやすいコンボだと考えられます。

サムライとナイトは対立する種族なだけに、皮肉な組み合わせではありますが。

この強力な盤面展開手段に加えて、先の「ソウル・アドバンテージ」による大型ハンデス、「ロマノフ・ストライク」による盤面壊滅と、選択肢は非常に豊富です。

紙からは詠唱できるコストが1上がって7になったことから、選択肢が広がりました。

おそらくデザインで意識されているのは「ゲート」の方でしょう。

「サイン」4枚でもリアニメイトカードとしては十分な気もしますが、8コスト以上のカードを「ロマノフ」で蘇生させるデッキもこれによって考えることができます。

「ラスト・バイオレンス」は紙から1コスト下がったことでたまたま「ロマノフ」範囲となりましたが、強力な呪文の一つとして覚えておきたいですね。

7コスト以外の選択肢で考えると、闇を含む呪文として常に意識すべき「憎悪と怒りの獄門」があります。

『ロマノフ』デッキはビートに対して脆い構築になりやすいと考えられるので、一発逆転が可能なこのカードも採用候補とできるでしょう。

ただ、ビートに弱いだろうと書くものの、「ロマノフ」とセットで採用される「インフェルノ・サイン」はそれだけでその弱点をかなり緩和するパワーを持ったカードです。

「エマージェンシー・タイフーン」や「ロスト・チャージャー」で「ロマノフ」を墓地に落としておけば、ビート相手に「サイン」をトリガーして出すことで、返しのターンで全ハンデスや全体火力でカウンターできます。

攻める側からすれば、ある種「ヘブンズ・ゲート」に近い恐怖とも言えるでしょう。

単体で考えるとどうしてもそのコストと場に出てから効果発動までのタイムラグがあるのがネックですが、他カードと組み合わせることで問題の解消は可能で、何より一度決まれば非常に強力で柔軟性を持ったカードです。

呪文の幅が広がるほどに選択肢も増えるていくので、どのカードと組み合わせているかも含めて、様々なデッキが考えられる良カードと言えます。

まとめ

リリース前日にようやく公式Twitterで公開されたカードすべてを紹介し切ることができました。

弾を重ねるごとに色々と下準備をして書きたい気持ちが強くなって、どうしても間隔が空いてからの紹介となってしまいますね。

事前評価のような分野はスピード勝負な面もあるのですが、一人くらいこういう評価者がいてもいいだろうと自分を納得させています。

事前公開のカードから匂わされていましたが、リストを見た多くの方が感じているように、10弾は全体的に汎用性が低く、カードパワーは低めです。

9弾もカードパワーが抑えめなために同じ印象を抱かせましたが、この10弾はどうなるか…

事前評価を行っている者が言うのもなんですが、評価は覆されるほどにゲームは面白いものだと思います。

この若干良くないムードがどう打開されていくか、何よりこのゲームが好きな私はそこに期待したいです。

また環境が熟して来たら環境考察の記事を書こうと思います。

よろしければそちらもぜひご覧ください。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?