新カード解説⑦(デュエプレ22弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

22弾の新カードの考察第7弾です。

⑥についてはこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9~10 環境トップレベルのキーカード。

7~8 優秀。環境でもよく見かけるレベル。

5~6 悪くはない。デッキや環境次第で使われる。

3~4 環境外。地雷枠や限定構築向け。

0~2 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を適宜織り交ぜていきます。

それでは以下、本題です。

ミラー怪人 ドテラバラ

事前評価:7

紙からの変更点はありません。

鏡サイクルと呼ばれる3コストの呪文メタクリーチャーで、全文明に存在します。

優秀なものが多く、特に火文明は発表当初から注目され、環境次第で活躍したカードでした。

この《ドテラバラ》も当初はクリーチャー環境ということであまり見られず、ハンデスの入るデッキに《ベルリン》が入ったことから格好の的とされたものの、次第に評価を持ち直したカードです。

【青黒ハンデス】【ドロマー超次元】【オールイエス】【黒単】などで候補となり、《バトウショルダー》などと並ぶ活躍が期待できます。

特に【ビッグマナ】などには強い牽制力を発揮できるカードです。

パワーも3000と比較的高く、コントロール的性質でビートもこなせるのはスペックの高さが窺えます。

難点は効果が強制故に制御が利かずにマッドネスを当てられてしまう点と、相手ターン中のみなことから自ターンに踏んだトリガーに無力な点です。

それでも優秀なことに変わりなく、【ファンキー・ナイトメア】以外でも呪文がキーとなる環境の際には思い出すべきカードだと言えます。

魔狼月下城の咆哮

事前評価:8.5

FT:悪魔龍が集う場所、それが魔狼月下城。

紙からの変更点はありません。

マナ武装5サイクルの呪文で、闇単用の《デーモン・ハンド》の上位互換といった性能です。

条件を満たした際の2面除去は自然の《エウル=ブッカ》同様非常に強力で、こちらは利敵行為になることもほとんどありません。

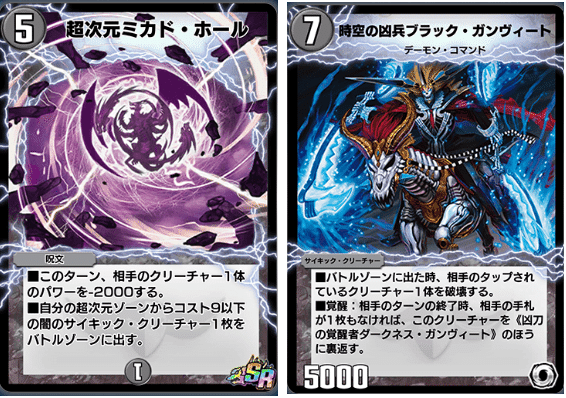

《ミカド・ホール》+《ガンヴィート》の範囲が広がってトリガーを得たと見れば、より強力さは理解しやすいです。

序盤にトリガーした際でも-3000は十分な範囲の除去として機能し、終盤でも《パーフェクト・マドンナ》などの耐性持ちを除去できたり、バトルのサポートができる売りがあります。

【黒単】の屋台骨を支えるカードとして活躍できる他、マナ武装5が比較的軽いことから、単色でなくとも闇多めのデッキで検討できるでしょう。

3コストの闇のチャージャーに優秀なものが多く、マナカーブが繋がるのも評価を上げる点です。

環境のパワーラインや除去耐性の評価を左右する影響力を持ちうるスペックのカードだと言えます。

パニッシュ・チャージャー

事前評価:5

紙からの変更点はありません。

ブーストとハンデスを同時に行うという点を見ると、《トリプルマウス》に近いものがあります。

こちらがそれなりに活躍したところをみればこのカードも期待できますが、ハンデスがセルフかランダムかは大きな差です。

4コストで行う妨害の行動としては最弱に近く、ブーストと両立できる点は魅力なものの、隙は大きいです。

チャージャーが2コスト換算されることからセルフハンデスに2コスト充てられている計算にもなり、コスト論からもカードパワーが低いことがわかるでしょう。

闇単色である点を活かそうにも、そうしたデッキでは《ボーンおどり・チャージャー》が優先されることが多く、3→5とマナカーブを描く中で浮いてくるコストです。

4色以上で組む場合はこのコストの単色ブーストがデメリットになることもあって、採用先を見つけづらくなります。

言ってみれば4ターン目に撃つデッキでは動きとして弱く、2コストブーストから繋ぐデッキではデッキ自体が弱くなりがちでTCGではあまり使われなかったカードでした。

同じ動きをできるカードは少なく、その点を強みとできる場合は採用候補とできるかもしれません。

凶英雄 ツミトバツ

事前評価:5

紙からの変更点は、マナ武装なしのスレイヤーとハンデスが付いた点です。

英雄サイクルの闇担当で、出た時に全体除去を行います。

-7000はW・ブレイカークラスを余裕をもって処理でき、幅としてはかなり広いです。

非常に強力な効果ではありますが、マナ武装7を達成するにはほぼ【闇単】である必要があり、条件としてはかなり厳しい部類です。

使用シーンを想定した場合、【闇単】このカードが着地する状況では既にコントロールし切れていることが多くあります。

早い話、これを出して大量除去が行える時には既に勝負が決するほどに追い込まれていて、余裕をもって着地できる時はコントロールができているので除去対象が少ない場合が多いです。

先ほどの《パニッシュ・チャージャー》にも共通しますが、書いてあることは悪くなさそうでも、いざ入れてみると使いどころの少ないカードだと評価されます。

マナ武装達成時のパフォーマンスは他英雄と同様悪くないので、環境を見た【闇単】の調整の中で候補とはできそうです。

今回追加されたスレイヤーとハンデス効果は利便性を大きく向上させるほどのものではなく、調整の仕方としては疑問に感じる部分です。

オタカラ・アッタカラ

事前評価:6

FT:その宝は、結局誰にも見つからない。

紙からの変更点はありません。

非常にシンプルな効果ですが、2枚の墓地肥やしにクリーチャーが付いてくるのはコスト相応です。

先にオリカの《竜音のゼクス》がありましたが、パワーと種族で差別化されます。

単色の肥やし初動としては十分で、《アツト》や《テスタ》の相互互換として使うことができます。

【墓地ソース】は闇のカードが少なくなりがちなので、色バランスと初動の傘増しとして候補にできそうです。

【ファンキー・ナイトメア】では蘇生手段が豊富にあることから貴重な墓地にクリーチャーを落とす手段として重宝され、不確定ながらコンボの準備に使われました。

ナイトでもあるところを見れば、2コストのナイトマジック起動要因としても見れますね。

《ソウル・キャッチャー》《シーザー》《アルカディア・エッグ》などとは一応シナジーし、肥やしが完全に腐ることもないのは面白いところです。

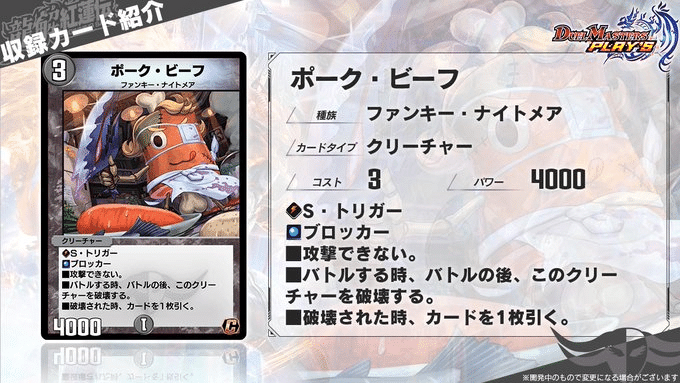

ポーク・ビーフ

事前評価:5

FT:僕はポーク・ビーフ。僕の作った料理をお食べ。美味しいけど、どうなるかは知らないよ。――ポーク・ビーフ

紙からの変更点はトリガーを得た点です。

《ブラッディ・イヤリング》と比較すると、1コスト上がった代わりにトリガーとドローが付いてくるので、収録時代の差はあるもののそこそこのパワーのあるカードです。

逆スレイヤー効果もpigのドローとかみ合い、【ファンキー・ナイトメア】が蘇生に長けた種族なところを見ればメリットにもなり得ます。

手だしでもトリガーでもビートに対して時間を稼ぐことができ、何度も蘇生して耐久して、《リュウセイ・イン・ザ・ダーク》などの蓋役に繋ぐ使い方は悪くないです。

淡白故に言えることも少ないですが、ビートに対していやらしく強さを発揮します。

クスクス・ハッカ

事前評価:5

FT:ケケケ・・・また罪を重ねちゃった。それじゃあ、罰を貰いに行かないとね――クスクス・ハッカ

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

この後紹介するドラグハートの覚醒に破壊が要求されるため、そことシナジーさせるための効果がデザインされています。

パワー3000の攻撃できないブロッカーは2コスト以下の性能なため、3コストがくっ付いてくるにしてもpigなところからパフォーマンスはそう高くないカードです。

蘇生によるcipの使い回しや、コンボありきの性能だと評価できます。

先ほどの《ポーク・ビーフ》で守りを固めたり、④の《タイガマイト》でハンデスを行ったりといった使い方が主ですかね。

後々蘇生対象となりそうなカードにもそれなりの幅があります。

単体で5コスト払って出した場合のカードパワーは高くないので、工夫した使い方が求められるカードです。

【ファンキー・ナイトメア】でも、構築次第であまり採用されないこともあると思います。

龍覇 ウルボロフ

事前評価:ウルボロフ→8 ゴー・トゥ・ヘル→8.5

FT:初めは、ほんの僅かなイタズラ心。それがウルボロフの運命を大きく変えた。

紙からの変更点はありません。

《ウルボロフ》は6コストドラグナーサイクルの闇担当で、サイクルの他のカードと基本的な部分は同じです。

ただ、スレイヤーを持つ点はドラグハートを出したら役目を終えがちなドラグナーにありがたく、大型や《ガイギンガ》などの対処に困るクリーチャーとも相打ちをとることができます。

また、6コストドラグナーは後に上位種が出てくる中で《サソリス》を除く多くが淘汰されていったものの、このカードは先にも挙げた《デュエにゃん皇帝》から出せる最大コストとして使われた経験がりました。

闇のドラグハートはある程度豊富に存在していて、選択肢を複数持てる点も他のドラグナーより優遇されている点です。

2コストのドラグハートにもブロッカー付与があるので、スレイヤーとは好相性になります。

《ゴー・トゥ・ヘル》は蘇生効果を持ちます。

踏み倒しのカードはそれだけで強いカードの可能性を秘めますが、こちらも出た時と攻撃時で隙なく発動しながら圧を掛ける優秀な性能です。

横に広げて積極的なアドバンテージを取りながら龍解の準備を行うことができます。

進化も対象になるため、先ほどの《デュエにゃん皇帝》のような5コスト以下の進化ファンキーナイトメアが出た際には、《ウルボロフ》の上に進化することで即座に攻撃して効果をもう一度使うことができます。

これは【デュエにゃん皇帝ループ】というデッキでTCGで活躍した実績があるので、登場時は思い出したいところです。

その他、闇単でもSAを付与する手段が近い将来登場します。

墓地に準備が必要な点や、蘇生に適した具体的な選択肢が少ない点は気がかりですが、それを覆すだけのポテンシャルは秘めたカードです。

龍解が任意で、かつその際に自軍の破壊が行えるのはその扱いづらさを埋めていると言えます。

ただし、TCG準拠であれば場に4体未満の場合での龍解は行えません。

一見してできそうに見えるだけに、勘違いしないようにしましょう。

※追記

上の記述ですが、指摘を受けて見直したら認識誤りがありました。

《ゴー・トゥ・ヘル》は龍解→破壊の順で行うため、4体未満でも龍解自体は問題なく行えます。

申し訳ありませんでした。

龍解すると《デスシラズ》となります。

龍解時に場のクリーチャーが4体であればこのカード自身も破壊する必要がありますが、それでも龍解時の破壊効果を使うことはできます。

場に4体いれば実質的に《ウルボロフ》を《デーモン・ハンド》に変換でき、そこに《ゴー・トゥ・ヘル》で蘇生したクリーチャーのcipや、龍解時に生贄にしたクリーチャーのpigが使えるとなれば様々なコンボを狙えます。

この点だけでもテクニカルにアドバンテージを取れる、面白さと強さを兼ねたカードです。

場に残れば3打点かつ攻撃時の蘇生で圧がかかり、優秀なフィニッシャーとなります。

耐性こそないものの、デッキ性質上ハンデスと妨害によって相手の除去手段を枯らしている場合も多いため、棒立ちでもターンが返って来ることは多いです。

追加の《ウルボロフ》を出したり、《リュウセイ・イン・ザ・ダーク》で蓋をしたり、ブロッカーで盤面を固めたりしながら攻めていくことができます。

優秀な効果のドラグハートに違いはありませんが、問題はこの後登場するドラグハートの方があまりにも強力なことです。

後ほど追加される7コストのドラグナーから出るこちらはウェポンでないことから装備の必要がなく、他のドラグナーにも反応して効果が使えます。

《ゴー・トゥ・ヘル》のほぼ上位互換のように【闇単】のデッキパワーが底上げされて殿堂入りまで果たし、《ゴー・トゥ・ヘル》の方はすっかり霞んでしまうということがありました。

それでも《ゴー・トゥ・ヘル》も強力な効果であることに変わりはなく、6コストの《ウルボロフ》から出せる点では差別化できるところです。

TCGとまったく同じ性能で実装される以上、長期の活躍があることを期待したいですね。

おわりに

公開カードが増えて、仕事や私生活にも追われる中で書くのに遅れが出てきてしまいました。

最後まで書くつもりではあるので、お付き合いいただけると嬉しいです。

よければ次回の⑧もどうぞ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?