新カード解説②(デュエプレ14弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

14弾の新カードの考察第2弾です。

第1弾はこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

ザ・ストロング・スパイラル

事前評価:7

紙からの変更点は1コスト上がった点と、バウンス対象が自分だけになった点です。

この「ザ・ストロング」という名称はサイクルで、各文明に存在します。

文明の基本効果+サイクルで共通する効果というデザインのカードはよく見られるものです。

おそらく他のストロング呪文も登場することでしょう。

ただ、この「ザ・ストロング・スパイラル」に関してはコスト増という小さくない下方修正を受けました。

この後紹介するカードとの相性を踏まえても、2コストだった場合と比べて使用感の違いは大きなものだと考えられます。

同じ3コストのバウンス+メリット効果のカードとしては「スパイラル・ドライブ」が対抗馬となるでしょう。

こちらがコントロール系統のデッキで採用ケースがあったことを見れば、「ザ・ストロング・スパイラル」の方もドロー効果を使えた場合のパフォーマンスは悪くなく、条件を満たさずとも一定の仕事をこなせるスペックがあると考えられます。

特に、

サイキック・クリーチャーが環境に増えた場合の手頃な除去となり

サイキック・クリーチャーが高パワーなことから超次元を採用したデッキで条件を満たしやすく

超次元主体で組むと「スパイラル・ドライブ」のクリーチャー回収効果が腐りやすい

という点を見れば、差別化も十分でしょう。

バウンスに耐性を持つ「キル」の登場が決定していますが、そちらは限られた超次元の8枠に採用されるとも限らず、5コストホールで出す場合には7コストのサイキックを出す場合と比べてパフォーマンスで損をする場合が多いです。

このカードの採用が一般的となれば、存在をチラつかせることで戦略の分岐が発生し得ることも想像できます。

余談ですが、紙では覚醒編に入る前にバウンスカードの元祖である「スパイラル・ゲート」が殿堂入りしています。

バウンスが弱点となる超次元の障壁とならないための措置だと考えられていますが、デュエプレでは「スパイラル・ゲート」が存在しないせいか、新規で登場するこちらが割を食う格好となってしまいました。

紙で「スパイラル・ゲート」が殿堂入りした際には既に互換となる「ザ・ストロング・スパイラル」が存在してダメージは小さかったので、なんだか因果なものです。

もう一つついでの余談を述べると、この「ザ・ストロング・スパイラル」のイラストに映るのは「超電磁マクスウェルZ」というカードです。

ソウルシフトという優秀なコスト軽減効果に加え、互いの呪文を縛るユニークな効果を持った神化編のカードでした。

こちらも実装されることを願いたいものですが…

アブドーラ・フレイム・ドラゴン

事前評価:6

FT:その竜は地獄を突き破ってやってくる。

紙からの変更点は、火力が4000から5000に引き上げられた点です。

新能力であるマーシャル・タッチの導入として紹介されました。

この覚醒編で各文明ごとのキーワード能力が登場しますが、このマーシャル・タッチは火文明のものです。

最近の能力にしては比較的明瞭なものですが、火文明にしてはトリッキーな能力が特徴的ですね。

テンポをロスするデメリットの代わりに強力な効果を使える、というデザインですが、画像でルピコが説明しているようにカードを使い回してメリットに変換することも可能です。

かつての「エクストリーム・クロウラー」を使っていた人には使用感が想像しやすいでしょう。

「アブドーラ」は全体5000と高い火力を放つことができ、クリーチャーコントロールが主のデュエプレでは強力な効果です。

元の4000から引き上げられた理由は、覚醒前の「ランブル」や、前回紹介した「セツダン」、この後の「アンタッチャブル」などを範囲に入れるためだと考えられます。

7コストという重さはネックになりますが、『バルガライゾウ』であれば「ライフ」→「エコアイニー」からの流れで、マーシャル・タッチのコストを用意しつつ4,5ターン目くらいの着地を狙うことはできそうです。

G0とも相性がいい効果ですね。

複数枚採用も苦にならず、G0と組み合わせずとも2枚で片方を戻し続けて毎ターン5000全体火力を撃ち続けることも可能です。

『バルガライゾウ』はこの14弾にて「ロマネスク」「デル・フィン」などのキーカードをNDで失うため、新たなデッキの方向性としてこのカードが示されたのかもしれません。

現在のカードプール全体を見ても5000の全体火力は唯一無二であるため、耐久を求めるコントロール系にも採用を検討できます。

それこそ、『5cコントロール』で「ミラクル」→「デリンダー」→「アブドーラ」と繋ぐ動きは一種の理想ムーブとも言えるかもしれません。

グッドスタッフ性は高く、クイックピックやVR以下などの特殊ルールでも活躍が期待できる良カードだと評価できるでしょう。

マーシャル・タッチに関しては、一部専用のサポートカードもあります。

登場はあまり期待できないかもしれませんが、このカードと「アブドーラ」の組合せは面白いものがあるので、いつかの実装に期待したいです。

王機聖者ミル・アーマ

事前評価:9

FT:名前はアマでも、その腕はプロフェッショナル!!

紙からの変更点はありません。

紙では『ドロマー超次元』で猛威を振るい、殿堂入りも経験したカードです。

コスト・パワー・能力・文明の性質すべてを無視して、プレイヤーに攻撃可能な点は開発側のテキストミスではないかとも言われました。

呪文のコスト軽減持ちとして、「フランツ」の相互互換となるカードです。

「フランツ」と比較した場合、

パワーが1000上がった

ブロッカーを得た

多色になった

種族が変わった

という違いが生じます。

パワーの上昇は明確なメリットであり、デュエマにおいてしばしば境目とされる2000の除去をカードを超えられる数値です。

13弾環境を経験しているプレイヤーには「ノーブル・エンフォーサー」の範囲外という点で重要さがわかるでしょう。

ブロッカーを得た点は基本的にメリットで、先攻で出すことができれば『速攻』に対しても間に合う壁役として機能します。

ただ、ブロッカー破壊効果の範囲になってしまう点では一概にメリットと言えません。

範囲内の「キルホール」の実装も決まっており、抜けたカードパワーを持つこのカードは開発側でも意識されていることがわかります。

多色になった点はメリットともデメリットとも言える少々難しい点です。

3ターン目を初動として4ターン目にもマナカーブ通りの動きをする場合(このデッキなら3ミル・アーマ→4ホールと繋ぎたい)多色の枚数は8枚以下に抑えなければ事故率が高くなります。

この3→4の流れを重視する場合、「ミル・アーマ」よりも「フランツ」に軍配が上がるということもあるでしょう。

ただし、3→4で動けずとも4ターン目に多色を埋めて3の動きをして十分なデッキであればその限りではありません。(現『デイガナイト』が2で「トレボール」を出して3多色を置いて「グローリー・ゲート」を撃つイメージ)

13弾環境の『ドロマー超次元』は色配分が心許ない面もあったので、多色であることはメリットに働くとも言えそうです。

最後の種族、特にナイトを持つか持たないかというところは大きな差となります。

現状のデュエプレのカードプールではコントロール系のグッドスタッフカード、特にハンデス手段が貧弱です。

その例外だったのがデザイナーズギミックであるナイト・マジックだったところを見ると、「ミル・アーマ」がナイトを持っていないというのは小さくない、むしろ大きな差異だと言えます。

「デモニック・バイス」あたりが再録してくれればまた話は変わってくるかもしれませんが…

様々な実績を持つこのカードを無調整で実装するということは、それだけの理由があることでしょう。

ナイト・マジックを用いないコントロールが通用しないとなっても、現状納得してしまうところはあります。

ただし、グレートメカオーである点は差別化点と評価できます。

ノイズ要素にもなり得ますが、「ミル・アーマ」→5コスト「ホール」でこの後紹介する「アンタッチャブル」を2体出せば、展開枚数は「ピラミリオン」を用いた『メカオー』における理想ムーブに近いです。

総じて元殿堂入りに恥じないスペックを持ったカードではあるため、このデュエプレでどういった位置づけとなるか期待されます。

余談ですが、FTは洒落が利いていて好きです。

以下の再録時のものは、このカードの活躍を物語っています。

DMX-01もうアマの域は超えたね。――ラブ・エルフィン

DMX-10アマの域を超え過ぎちゃったね。――天雷の導士アヴァラルド公

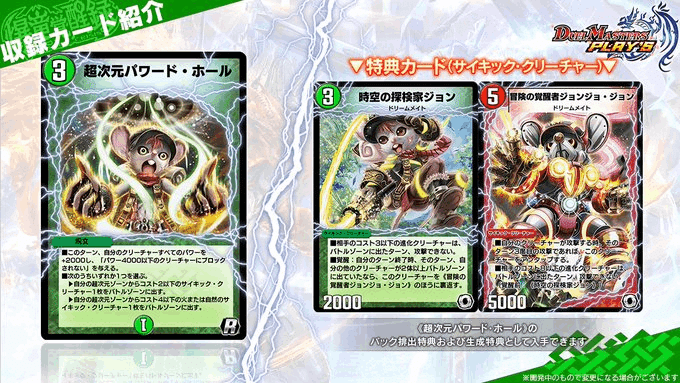

超次元パワード・ホール、時空の探検家・ジョン

事前評価:パワード・ホール→6 ジョン→9

紙からの変更点は以下。

パワード・ホール…パンプが1000から2000に上がり、アンブロッカブル化するラインが3000から4000に引き上げられた

ジョン…覚醒前に3コスト以下、覚醒後に8コスト以下の進化速攻メタ効果が追加された

「パワード・ホール」の方は直接的なアドバンテージをもたらさず、腐りやすい効果です。

出せる超次元の幅もさほど広くないため、ホールとしての有用性はそう高くないと考えられます。

ただし、デュエプレにおける『速攻』が高頻度で緑を採用した経緯がある点では、最も既存デッキに採用しやすい3コストホールと評価することはできます。

パンプ効果とアンブロッカブル化の効果も、『黒緑速攻』に「ダルマンディ」「キリン」が採用されていたことからそれぞれ有用な効果です。

先ほどの「ミル・アーマ」や、13弾環境で頻繁に見る「デスマーチ」が14弾環境の主流になるならば選択肢とできるでしょう。

呼び出せる「ジョン」も含め、『黒緑速攻』ミラーなどでも重要なカードとなり得ます。

あまりないことでしょうが、「パワード・ホール」はパンプ→サイキックを出す順で処理するため、出されたサイキックに効果を付与することはできません。

サイキックにSAを付与して運用する場合は注意点と言えます。

「ジョン」は3コスト以下の進化獣の足止めが可能です。

範囲は狭いものの、このカードを順当に出す時点では十分なメタ効果として機能します。

ほかの3コスト以下のサイキックと違って、「ジョン」の場合はパワーが2000あるのも「ローズ・キャッスル」の範囲外となれる強みがあります。

覚醒条件は緩く、5コストホールで他のサイキックと併せて出した場合はプラスでもう1体出せればそのターン中に覚醒ができます。

「ブラッディ・シャドウ」は頭数稼ぎに相性が良く、「リバイヴ」で回収して出すシナジーも有効です。

この覚醒条件はターン中のものを参照しているため、「ジョン」を出す以前に出した数もカウントされます。

「シーザー」などによってそのターン中のアクションの最後に「ジョン」を出す場合でも、計2体以上出ていれば覚醒できるのは覚えておきましょう。

難点は「キルホール」と「パワード・ホール」以外の他3コストホールからの呼び出しに対応しない点です。

2コストであればどのホールからも出せる点で、デッキによっては場の出しやすさに差があります。

覚醒後の「ジョンジョ・ジョン」はメタの対象が8コストまで広がります。

「バルガライゾウ」や「キリコ」こそ範囲外になるものの、逆を言えばそれ以外の進化獣はほぼすべて足止めすることが可能です。

専らの標的は「Bロマノフ」と「DEATH・ドラゲリオン」ですね。

進化はデュエマにおける花形ギミックであり、古今東西環境の中心となり続けた効果です。

「ジョン」の方にも言えることですが、コスト参照はインフレに対しての柔軟性が高い(インフレする毎に強力なカードのコストは下がっていく)ため、メインデッキに入れる必要がないことからも長期にわたって活躍可能なメタカードだと言えます。

自身の種族の切り札まで足止めするのは何とも皮肉なものですが…

超次元ブラフとしても有用で、このカードが超次元ゾーンに見えるだけで相手は進化獣を抱えるべきか悩まされることとなります。

ポイントとなるのは、この「ジョンジョ・ジョン」が5コストであるため、文明に関係なく各種5コストホールから直接こちら側を出せること。

「ジョン」から覚醒させるのは少々手間がかかって汎用性の難となりますが、裏面を直接出せるのであれば問題はありません。

ただし5コストホールで直接出す場合には、本来出せる7コストよりも弱い方を出すパフォーマンスの悪い選択をしているため、対面との駆け引きになると予想されます。

火文明なので、先行していて出ていた「オーフレイム・ホール」からは4コストで出すことも可能ですね。

強烈なメタ効果にどうしても目が行ってしまいますが、「ジョンジョ・ジョン」自体も条件を満たせば2回攻撃ができる、実質Wブレイカーであり、中サイズのパワーで盤面処理にも使えることから上位互換とも言えます。

4コストホールで出すには十分破格なスペックを持つので、メタビート的な性質のデッキではエースアタッカーとしても活躍するかもしれません。

この「ジョン」の強みに関しては、公開された際の対戦動画でよく示されていたので、未視聴の型には是非とも視聴を勧めます。

余談ですが、名前と帽子を被ったイラストは、人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』の第三部主人公・空条承太郎を想像させるものです。

実際のところはわかりませんが、紙で少々地味だったこのカードも今回の強化によってオラつくことになるかもしれませんね。

超次元エクストラ・ホール、時空の踊り子マティーニ

事前評価:エクストラ・ホール→7 マティーニ→6

紙からの変更点は、「エクストラ・ホール」の墓地リセット効果がコストの大きい順になった点です。

このテキストだと自分か相手か選べないようにも読めますが、おそらくどちらのプレイヤーを対象に取り、そのプレイヤーの墓地から2枚を戻す効果なのだと考えられます。

柔軟性の高い墓地干渉カードで、コストに見合ったサイキックを出しながら同時に相手の墓地利用を阻止できるカードです。

「Bロマノフ」などの墓地進化は当然として、『ナイト』の「グローリー・ゲート」に合わせて使えば相手の「ネロ」着地を遠ざけたりもできます。

選択肢として自分を選べる点も強く、自分の山札切れ防止にも使うことができるため、強力なメタカードに共通する”複数の役割を持つ”という特徴のあるカードです。

出せるサイキックには今後登場予定のものも含めて有用なものが多く、環境によって長く使用される可能性を持つと評価できます。

「マティーニ」は基本的には貧弱なブロッカーです。

ですが、ブロッカーを不採用のデッキ・カラーであっても、ブロッカーを出せるという点が何よりの長所です。

早い話が、5コストホールさえ入れていれば防御皆無の赤単色のデッキでもブロッカーを出すことができるようになります。

最低限の性能であっても、守りの薄いデッキが長期戦に入った時には首の皮一枚繋ぐ希望を見出せるカードです。

また、「マティーニ」は覚醒条件が特に緩いという点も長所と言えます。

このあと紹介するカードは別のサイキックの覚醒が覚醒条件となっているので、そちらの覚醒を補助する際に役立てることもできるでしょう。

難点は3コストなことから「エクストラ」「サプライズ」以外の低コストホールに対応しない点と、それでいてこれらで出す価値も低いという点です。

5コストホールを採用するデッキで、守りを補完する目的や他相性が合致した際に1枚程度採用されると想定されます。

裏側の「ユリア・マティーナ」はブロック時にシールド追加を行うことができ、なおパワーが低いながらも2面止めができます。

一応攻撃も可能になりますね。

中速以下の速度のデッキが『速攻』と対面した場合、先攻を取られていると3コストのブロッカー展開では間に合わないといったケースがこれまでにも多々ありました。

それに対して3で「マティーニ」、4でブロッカーを出して覚醒させれば3面を止めることができ、耐久を狙うことが可能です。

これは局所的な例ではありますが、5コストの光のホールであれば裏面から直接出すこともできるので、選択肢の一つとして持てるのは心強いでしょう。

他の低コストサイキックと差別化できる点としては、「マティーナ」は7ではなく6コストです。

後に6コストのサイキックを出せるカードが来た場合には、この1コストの差が活きる場面があるので覚えておきましょう。

他サイキックに比べると少々大人しめの性能ではありますが、現状唯一性を持ったカードです。

超次元サプライズ・ホール 時空の英雄アンチャッタブル

事前評価:サプライズ・ホール→9 アンタッチャブル→9

紙からの変更点は、「アンタッチャブル」の覚醒タイミングが各ターン終了時から各ターン開始時になった点です。

これはデュエプレの仕様で、同時誘発した覚醒タイミングを逃さないための策だとみられます。

これを見ると、前回「キル」の覚醒条件で並び順について言及しましたが、そもそも覚醒するかどうかがターン開始時に一斉に判定され、満たしたものが覚醒していくのかもしれません。

何分紙と比べてところどころで仕様が異なるので…真相は蓋を開けてみてとなりそうですね。

さて、「サプライズ・ホール」は他のホールのようにオマケ効果がない代わりにトリガーを持っています。

これは他のホールと違って能力計算がしやすいので、インフレっぷりがよくわかるでしょう。

たとえばこの後紹介する「ヤヌス」はメリット効果持ちのパワー4000です。

3コストで使用できるホールから出せるので、実質3コスト4000のメリット効果持ちということになりますが、「サプライズ・ホール」の場合はそこにトリガーまで付いてきます。

トリガーはおおよそ1~2のコスト換算となるため、もし4コスト以下のサイキックを出す効果だけのホールがあるとすれば、1~2コストという計算になります。

如何にパフォーマンスの優れたインフレカードであるかがわかるでしょう。

トリガーを持つ上に豊富な選択肢からクリーチャーを出せるとあって、白を入れるビート系のデッキにはすんなりと採用することができます。

『トリガービート』では出力を抑えることなくトリガーを採用できるので打ってつけのカードです。

現状でも高パワーの「ヤヌス」、選ばれない「アンタッチャブル」、トリガーすれば防御の「マティーニ」と場面に応じて使えるため、かなりの汎用性だと評価できます。

先ほど紹介した「パックン」のようなメタカードの登場も期待できるため、仮に今使われずとも将来性は高いカードです。

「アンタッチャブル」は低コストながらもその名の通り、選ぶことができない効果を持ちます。

パワーが低いことからもちろん「ローズ・キャッスル」や全体火力、ブロッカーやバトルが弱点となるものの、これ単体で打点を通す力は他の同コストカードと比べてもかなり高いです。

7コストのサイキックが覚醒するとT・ブレイカーとなるため、そちらで2回攻撃を通せば「アンタッチャブル」を添えてフィニッシュ力を高められます。

ビートデッキからコントロールデッキまで、幅広いデッキで最後の一押しを手伝うアタッカーとなります。

また、「ミル・アーマ」のところで触れたように種族はグレートメカオーです。

5コストホールからこのカードを2枚出すと、実質「ピラミリオン」のような動きができる点は知っていると役立つことがあるかもしれません。

覚醒後はパワーが上がり、覚醒前の弱点であるブロックを許さなくなります。

パワー5000の選ばれないカードを除去できるカードは限られる上に、ブロックもされないとなると打点を押し込む力は非常に強いです。

5コストホールで覚醒前を2体出して覚醒させる使い方が基本ですが、「エナジー・ホール」であれば裏面を直接出すこともできます。

この使い方はコントロールのフィニッシュ手段として有用で、使われる機会も多いと考えられます。

サイキック全般に言えることですが、「オーガフィスト」をクロスすれば選ばれず、ブロックされない3点となるのでかなりの脅威です。

『キリコ』に「エナジー・ホール」を入れることもあったため、場合によってはサブプランとして据えることもできそうです。

両面併せて低コストサイキックでも癖の少ない優秀なカードであるため、今後長きにわたって環境で見られるカードになると考えられます。

次元院のヤヌス・クロウラー 時空の戦猫ヤヌス

事前評価:ヤヌス・クロウラー→6 ヤヌスグレンオー→8

紙からの変更点は、自分ターン中に相手クリーチャーが出た場合にも発動したループ覚醒が、自分のクリーチャーだけに反応するようになった点です。

これによって想定外のタイミングでの覚醒はなくなったので、強化というよりは面倒な要素がなくなったと言えます。

「ヤヌス・クロウラー」は「次元院」サイクルで、各文明の特徴+破壊時にサイキックを出す効果を持ちます。(自然のみタップスキル)

こちらも実装されることでしょう…と言いたいところですが、サイキックが呼び出し元とセットで収録されるところを見ると、ひょっとすると難しいのかもしれません。

自身は貧弱なものの、先ほどの「アンタッチャブル・パワード」同様アンブロッカルを持つことから打点を通す力は高いです。

パワーの低さは除去のされやすさに繋がっているものの、pigでサイキックを出せることから疑似除去耐性になっています。

タイムラグこそあるものの、これ1枚で2体の展開ができることからコストパフォーマンスに優れた性能をしたカードです。

対抗馬はやはり、すぐに出せる4コストホールでしょう。

5コストにはメタカードになる「ジョンジョ・ジョン」があるため、そちらを早期に出したいという場合には呪文の方が優先されそうです。

継続的な打点を必要とする場合、こちらに軍配が上がるということもあるでしょう。

各種自壊系のコンボとして使う道も想定できます。

「ヤヌス」は少し珍しいループ覚醒を持つカードです。

「ヤヌス」専用のように書かれていますが、紙では他にも何種類か存在するのでそちらの登場も期待したいですね。

ややこしく感じますが、「ヤヌス」に関してはどちらの面も基本的に出した時はパワー4000のバニラです。

水側の時に火のクリーチャーを、火側の時に水のクリーチャーを出すと裏返ります。

注意点として以下は覚えておきましょう。

一度に火と水のクリーチャーを出しても覚醒は一度きり(5コストホールで2体出しをする場合など)

火と水の多色クリーチャーを出しても覚醒は一度きり

覚醒などの状態の変化で文明が変わった場合は出した扱いにならない(「ヤヌス」が2体場にいる時「シンカイヤヌス」が「ヤヌスグレンオー」に覚醒することで、もう1体も覚醒するということはない)

ループ覚醒でも、出したターン中に覚醒した場合には召喚酔いが解除される

ループ覚醒のために2文明のクリーチャーを入れなければ…と考えてしまいますが、そこがサイキックの強み。

デッキにない文明のクリーチャーも出せるので、「ヤヌス」の覚醒もそう不自由はしません。

それこそ、両方の「ヤヌス」を出せる「ヤヌス・クロウラー」は名前の通りに好相性だと言えます。

水側の「シンカイヤヌス」は1ドローで、ビートにとって貴重なリソースとなる効果です。

淡泊ゆえにさほど述べることもないですが、ビートダウンとして積極的に狙っていくことで後続を保てる良い効果だと言えます。

火側の「ヤヌスグレンオー」はSAを与える効果で、このカードの肝要な部分です。

13弾で出ていた「ボルシャック・メビウス」は覚醒までにタイムラグがあったのが難点でしたが、「シンカイヤヌス」を先置きしておくことで補うことができます。

また、同じく先行して登場していた「オーフレイム」は最も相性が良いカードの一つとして組み合わせられます。

3コストのホールで「シンカイヤヌス」を出し、4コストのホールで「オーフレイム」を出すと、「シンカイヤヌス」が「ヤヌスグレンオー」に覚醒し、その効果で「オーフレイム」をSAにできます。

「オーフレイム」の攻撃が通ると「オーフレイム」は覚醒し、さらに効果で「ヤヌスグレンオー」がWブレイカーになります。

文字にして書くとややこしいですが…4ターン目にて3枚盾を割り、かつ場に4000と9000のクリーチャーが残るのです。

しかもこれの片方が「サプライズ・ホール」から出せる実質トリガー獣であることを踏まえると、なかなか馬鹿にならないコンボでしょう。

『ガントラビート』ですら4ターン目に2枚割るのが基本なところを見ても攻撃力はかなり高いです(私が紙でよく使っていたのでちょっと強そうに書いちゃいます)。

また、前述したようにループ覚醒も召喚酔いが解除されるため、「シンカイヤヌス」を出したターンに火のクリーチャーを出せば即時SA2体を揃えることが可能です。

デュエプレに実装されるかはわかりませんが、紙でプレミアム殿堂(禁止カード)まで上り詰めたホール呪文では、文明問わず6コストになるようにサイキックを展開可能です。

これはハンデス効果も10コスト以下を出す効果も強いのですが、6コストの方を選んで「シンカイヤヌス」と「キル」を同時に出し、覚醒させて即時SAを2体作ることができました。

背景ストーリー上このカードは避けて通れませんが、デュエプレで実装されることはあるのか…紙を知っているとそんなことも「ヤヌス」1枚から考えさせられてしまいます。

超次元ドラヴィタ・ホール 時空の精圧ドラヴィタ

事前評価:ドラヴィタ・ホール→9 ドラヴィタ→9

紙からの変更点は以下。

ドラヴィタ・ホール…回収効果が探索かつ任意となった

ドラヴィタ…覚醒条件がフレイム・コマンド2体or「NEX」2体から、「NEX」の部分が光か火のドラゴンに易化された

「ドラヴィタ・ホール」に関しては、超次元のデッキをコントロールの方向性で組む場合、最適な効果を持ちます。

4マナまでに唱えた呪文を回収することで、アドバンテージの損失なく強力なサイキックを展開できるからです。

定番は「ゴースト・タッチ」や「エナジー・ライト」などです。

「タッチ」→「ミル・アーマ」→「ドラヴィタ」というのが鉄板な動きになります。

もちろん超次元が流行れば強力になるバウンスカードや、本来のコスト以上のパフォーマンスを発揮できる「バリアント・スパーク」などの呪文も回収可能です。

シンプルながらにリソースを損なわないという点が非常に強く、呼び出せるカードも「シャイニー・ホール」と変わりないことから、腐る場面も多いそちらと取って代わられるようになりました。

あまりに猛威を振るったため、紙では登場から1年未満で殿堂入りという措置を受けています。

ただ、基本性能は紙と変わらないものの、紙とデュエプレで環境が大きく異なることは考慮すべきでしょう。

特にこれまでのデュエプレはクリーチャーコントロールが主体であったため、呪文回収効果よりも盤面に干渉できる「シャイニー・ホール」の方が優先される場面も何かとあると考えられます。

紙とは違って「魂と記憶の盾」が4コストなことや、「母なる星域」などの3コストが不在な点も踏まえるべきでしょう。

環境とデッキの傾向をよく観察して、適切な使い分けが求められそうです。

「ドラヴィタ」は相手の呪文に反応して相手クリーチャーをタップする効果と、バトルに勝つとアンタップする「無限掌」効果を持ちます。

二つの効果はよくかみ合っており、相手が呪文によって出したクリーチャーを即時タップして殴り返せる超次元メタとして働きます。

「ドラヴィタ」自体のパワーはそう高くないものの、このカードを先に立てておくと相手は容易にサイキックを展開することができなくなります。

もちろんサイキック以外にも有効で、たとえば「ヘブンズ・ゲート」や「運命の選択」から出たクリーチャーを即時タップして止めることができます。

意外なところでは、自分の盾が0枚の状況でブロッカーで凌いでいる時、相手の場にクリーチャーが1体の状況ならば「スパーク」を撃たれても耐えることが可能です。

何より、13弾環境で忘れていけな存在として「キリコ」もいます。

「アマテラス」から1枚以上の呪文を唱えて展開されることが基本のため、それらの処理がすべて終わった後で唱えられた呪文の数だけタップできることから「サファイア」によるワンショットを食い止めることができます。

今のデュエプレ環境にマッチする、絶妙な効果のカードだと言えるでしょう。

ただし、優秀な効果であるものの、「ドラヴィタ」自体のパワーはそう高くなく、単体で棒立ちしてもあまり意味はない性能です。

出した返しに除去されてはほとんど意味もなく、覚醒条件が厳し目であることからも闇雲に使っても強いカードとは言えません。

覚醒後は効果が大きく変わり、相手の呪文を封じる上にアンタップキラーでかつ解除持ちという圧倒的なフィニッシャーとなります。

紙では制圧力にその覚醒難度も加わって、”覚醒したら実質勝ち”と言われるほどです。

デュエプレでは「NEX」の部分が光か火のドラゴンに緩和されたので、だいぶ覚醒はしやすくなったと考えられます。

特に、同じホールから出せる「チャクラ」が対象になったのは大きく、自分が劣勢から立て直しても盾を割られていて「チャクラ」が覚醒できないという状況で「ドラヴィタ」の覚醒の助力とできます。

13弾環境で超次元と組み合わされていた『ナイト』では、「グレゴリアス」の優秀な種族をようやく活かすことが可能です。

他には「ボルシャリオ」もホール呪文とマナカーブが繋がる相性の良いカードなので、「ドラヴィタ」はかなり覚醒しやすくなったと言えるでしょう。

覚醒後の性能はロックこそ呪文のみなものの、盤面を絶えず処理できることから実質「アルファディオス」のような強固な体制を築くことが可能です。

もちろん全く突破不可能ということもないでしょうが、現在のデュエプレ環境を見ても実質ゲームエンドと言うには十分な性能です。

両面共に環境に左右される面はありますが、新たなコントロールのフィニッシャーとして当面は期待できるカードでしょう。

まとめ

2日目は10枚以上のカードが公開されましたが、どれもこれも優秀なものばかりでした。

特に元殿堂入りの「ミル・アーマ」が無調整な点や、強力なメタ効果を手に入れた「ジョン」は鮮烈で、この14弾で大きく環境が変化することを期待させられます。

その他のカードも、どれも環境で見かけても不思議でない性能ばかりで、戦略性が増すことを考えると楽しみで仕方ないですね。

この記事もなかなかの長文(13000字…)になりましたが、心なしかいつもより苦でなく感じられます。

読んで下さる皆様と少しでもこの気持ちが共有できれば幸いです。

よろしければ次回の③もどうぞ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?