新カード解説④(デュエプレ10弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

10弾の新カードの考察第4弾です。

第3弾はこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

それでは以下、本題です。

超電磁工兵バ・キーン

事前評価:5

紙からの変更点はありません。

見てわかる通りクロスギアのメタカードですが、トリガーとブロッカーを持っていることで、仮にクロスギアを破壊できない場合でも最低限の防御札として機能させることができます。

「カルエス」の存在を加味すると、このカードではクロスギアの破壊効果が3コストに設定されていることがわかりますね。

クロスギアを搭載したデッキが覇権を取った際には、『グレートメカオー』を中心に採用が検討できるカードです。

この手のメタ効果、一見してすごく弱く見えてしまうのですが、必要になることも往々にしてあるんですよね。

ちょっと比較対象とするには汎用性に差がありますが、「ガレック」などが持つブロッカー破壊効果も、紙ではブロッカーを搭載しないデッキがそれなりにあることからしばしば腐りやすい効果とされています。

現デュエプレでの活躍を見れば、このブロッカー破壊効果を腐りやすいとはそう易々と言えないでしょう。

クロスギアはビートダウン型のデッキになると考えられるため、環境に蔓延った際にはトリガーで除去可能な「バ・キーン」はメタカードとして活躍する可能性が大いにあると考えられます。

グレートメカオーの3種類目のトリガークリーチャーという点もしっかり評価しておきたいですね。

あまり現実的ではないかもしれませんが、これで「サーファー」を含めてトリガー獣を16枚積んだ『白青メカオー』を組むことが可能となります。

即戦力とは言えませんが、頭の隅には置いておくべきカードだと言えます。

余談ですが、このカードのフレイバーテキスト「バ・キーンが割らねば、誰が割る!」は1970年代のSF作品『新造人間キャシャーン』のパロディです。

「鋼鉄大師ジャンボ・アタッカー」のフレイバーテキスト「鋼鉄大使ジャンボ・アタッカーがやらねば、誰がやる。」もまったく同じ元ネタです。

このキャシャーンは08年にリメイクアニメが作られたのですが、そのED曲が当時とても好きで…余談も余談ですが、このシンガーソングライターの曲は今でも待ち続けています。

グランドクロス・斬鉄・ドラゴン

事前評価:7

紙からの変更点は、ブロッカー破壊効果の条件に他のドラゴンを出した時が追加された点です。

侍流ジェネレートを持っていることから、手札にクロスギアさえあれば即座にブロッカー破壊を行えます。

クロスギアを使用するデッキならば、相手の場にブロッカーがいる時に出してとりあえずアドバンテージを稼げる優秀なカードです。

前述の通りこのブロッカー破壊系効果、紙だと腐りやすい能力としてあまり歓迎されない印象があります。

が、デュエプレでは防御手段も限定されることからほとんどのデッキにブロッカーが搭載されているので、現状十分有力な効果と言えます。

侍流ジェネレート持ちとしてもそう高くないコストで、かつドラゴンであることから当然ルピアの軽減を受けられます。

ドラゴンも効果の対象に加わったことで、クロスギアのデッキ以外でも活躍が見込めますね。

パワーもほぼ標準の6000を持っており、スペックは高いカードです。

10弾はこの標準パワー+αを持っているカードが多いので地味ながらインフレを感じさせてきますが、同時に単一のデッキに留まらない活躍をさせようという意図を感じる部分があります。

カードパワーが伴っていないと感じる部分もありますが、拡張性を高めようという方向性は構築の幅が広がるので歓迎したいですね。

魔光ドラム・トレボール

事前評価:7

紙からの変更点はありません。

「フランツ」と同様に呪文軽減効果を持ったナイトの初動ですが、こちらは対象がナイト・マジック持ちに限定されています。

「フランツ」のように出張は難しくなりますが、この手の効果で1ターン早く使えるという差は大きいものです。

重要なのはこの後のナイト・マジックのマナカーブですね。

もっとも期待されるのは「バレット・バイス」です。

「トレボール」から繋いで3ターン目に2枚のハンデスを行えるのは強力で、その後でドローソースの「オープン・ブレイン」に繋げればそこまでで勝利に近いアドバンテージを得られます。

この後に紹介する「デュアル・ザンジバル」で盤面処理も行うことができ、状況によって2種類のカードを使い分けられればデッキとして対応力は格段に上がります。

…ただ、周知の通りデュエプレはハンデスに対して厳しいので、「バレット・バイス」が出るかはかなり怪しいところがあります。

「トレボール」を出すなら「バレット・バイス」は出さず、「バレット・バイス」が出るなら「トレボール」は出ないと私は考えていました。

こちらが出るということは、「バレット・バイス」は望み薄かあるいはコストが上昇するなどの調整を受けると考えられます。

ナイト・マジックは意外にレパートリーが少ないのですが、他に面白い組み合わせで挙げられるのは「バクレツ・ストライク」です。

まだ発表はされていませんが、おそらく魔弾の基本的なカードとして収録されると考えられます。

ナイト自体はコントロール気味のカードが多いのであまり合っているとは言えませんが、それでも「トレボール」がいれば1コストで自軍2体をW・ブレイカーに変換させるのは相手からすれば脅威です。

なんだかんだと急な打点形成は使いどころがある場合も多いので、デッキの速度に関係なくこのギミックは覚えておきたいですね。

魔弾デュアル・ザンジバル

事前評価:8.5

紙からの変更点はトリガーを得た点です。

名前と効果の由来である「ザンジバル」は覚えられていますかね。

パワーマイナスの効果は「ザンジ」の名称が入ってくることも多いので、このカードも忘れずにいてあげてください。

さて、ナイト・マジックは基になるカードに+1~2コストされた設計が基本で、このカードの場合は「ファントム・バイツ」が比較候補として上がります。

ナイト・マジックを得たこの効果は、端的に言って非常に優秀です。

ナイト・マジックは1回ずつ実行するため、-2000を1体に2回使うことも、2体に対して1回ずつ使うこともできます。

この分けた除去が行える強さは「ビルギアス」が実証済みですね。

W・ブレイカー級のパワー6000を取れないのは残念ですが、総コストが2軽くトリガーも持っている「デュアル・ザンジバル」は勝るとも劣らない汎用性があります。

また、マイナスであることから「マザー」下でも除去を行うことができ、タップキルで大型を取る際にも応用することが可能です。

手打ちでも十分強いカードですが、トリガーを得たことでデッキの防御力を大きく向上させることもできるようになりました。

色被りもすることから、ナイトの場持ちによっては汎用トリガーの「デーモン・ハンド」よりも優先されることもあるかもしれませんね。

ナイトデッキでは複数枚入れることが当然、もしナイトデッキが覇権を取れば他のデッキはこのカードを意識した構築をする可能性があるほどのスペックを持ったカードです。

ただ、こちらが強化されたと考えると、同コストの闇の妨害札「バレット・バイス」はより実装が怪しいと考えられてきてしまいます。

ハンデスに慎重になっているならば、この10弾でのナイトの活躍を見ようという様子見の姿勢を取っていることも考えられそうです。

氷牙アクア・マルガレーテ卿

事前評価:9

紙からの変更点は以下。

・パワーが2000上がってW・ブレイカーを得た

・cip(場に出た時効果)でナイト・マジックを踏み倒す効果を得た

・バウンスの指定が”進化以外のカード”からクリーチャーかクロスギアになった

・バウンス効果にターン1制限がついた

紙ではRのパッとしないカードだったのが、今弾の魔改造対象としてSRに格上げされました。

基本的に大幅な強化を受けましたが、効果がターン1になった点、やバウンス対象がクリーチャーとクロスギアに指定されたことではるか未来に登場する新たなカードタイプはバウンスできない点で調整されています。

まあ、そういったカードが登場する頃には既にナイトが後退している可能性は大いにありますが。

このナイト・マジックを踏み倒す効果はナイト流ジェネレートという名前で紙で唯一「キング・サプライズ」が所持するキーワード能力です。

この効果を今後他のカードに持たせる予定はないのか、あるいは10弾にこれ以上キーワード能力を増やしたくなかったのかもしれませんね。

ナイト・マジック持ちのカードに限られるとはいえ、呪文踏み倒し効果は極めて強力です。

「オープン・ブレイン」で4ドロー、「デュアル・ザンジバル」でバウンスと合わせて最大3面除去、「ソウル・キャッチャー」で2サルベージなど現在判明しているものでも十分強力で、ここに実装されるならば「バレット・バイス」で2ハンデスも選択肢とできます。

バウンス効果は2コスト相当で出た時に最低1回、生存すればその後も継続使用できるとなると除去性能が極めて高く、その強さは「キング・ムー」が証明済みです。

条件付きですが、「リフレクティング・レイ」2枚と組み合わせて半永久的に盤面除去を行い続けることも可能です。

盛りだくさんの効果と用途ですが、とりあえず「マルガレーテ」が場に出た瞬間に呪文効果とバウンス合わせて3~5枚くらいのアドバンテージをかっさらうことができると考えると、その強さがわかるでしょう。

手札に呪文が必要な点やコストが1重い点は異なってきますが、「アガピトス」を彷彿とさせるようなスペックを持ったカードです。

また、種族に注目するとリキッド・ピープルを持つことから『テクノロジー』のようなデッキを考えることもできます。

「オープン・ブレイン」で大量のドローも可能なことから、現実的な構築は練っていけそうですね。

難点は7コストと少々重い点でしょう。

「竜極神」をはじめとして、デュエプレの重めの切り札は7コストという地位がだんだんと固まってきています。

「マルガレーテ」は水単色である点やナイト・マジックと組み合わせる点から壊れに至らないほどのバランスが取られているのだと考えられます。

が、これらの強力なフィニッシャーに肩を並べるだけのスペックを持った、『ナイト』デッキ以外でも活躍の見える強力なカードです。

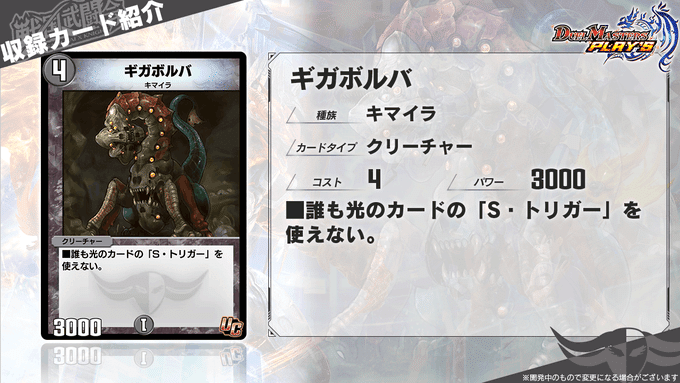

ギガボルバ

事前評価:6

紙からの変更点はありません。

トリガーケアの元祖と言えるようなカード(紙では4弾収録)が登場しました。

局所的なメタ効果ではありますが、デュエプレにおける白のトリガーの強さは最早否定のしようがないでしょう。

これらの採用率は非常に高いため(むしろこれらのために白を入れる傾向にもあるため)、封殺して攻められるとなると決して限定的でない活躍が見込めるカードです。

4コストは速いデッキでもギリギリ採用圏内とできるコストで、重めのデッキでも「ゲキ」の蘇生範囲であることから広いデッキで検討することができます。

パワーも3000と決して低くなく、出された側はヒヤッとする場面も多いことでしょう。

次でNDから落ちてしまう「ガラムタ」の代わりとして登場したとも考えられますね。

コストが軽い上に単色であることから、UCながらも使い勝手の良さは「ガラムタ」よりも上と考えられます。

「アルバトロス」で釣り上げてトリガーケアしながらの打点を叩きこめる点は現状唯一無二ですね。

気になるのは、やはりこのカード自体がアドバンテージをもたらさない点です。

ビートにしろコントロールにしろ、この点は看過できないマイナスポイントだと考えられます。

特にコントロールではアドバンテージの管理がシビアな上に、現状でもトリガーケア手段が存在することから、いくら「ゲキ」で出せるとしても優先するほどではないでしょう。

もっと早くに出ていたら活躍の場も多かったと考えられるだけに残念ですね。

ただ、初期から実装するのも難しい能力なだけに、開発側としても長く念頭にはありながらようやくGOサインが出たのだと考えられます。

黒神龍アマデウス

事前評価:5

紙からの変更点は以下。

・自壊する効果が常在からcip(出た時効果)に変わった

・自壊しない場合に相手クリーチャーを破壊できるようになった

水のドラゴン同様黒のドラゴンにも癖の強いカードが多いのですが、このカードも例に漏れずの効果をしています。

紙では単純なデメリット持ちカードでしたが、デュエプレでの実装にあたって強化は受けていますね。

デメリットさえ無視すれば実質「デーモン・ハンド」搭載の3コスト軽い黒い「グラディアン・レッドドラゴン」と言えます。

紙では2011年に同じコストで「デーモン・ハンド」搭載のカードが登場するので、現在2008年の戦国編ベースのデュエプレではこれくらいの調整が必要だと考えられているようです。

デュエプレではまだまだサイズ=強さという側面があるので、自壊さえしなければ相当のパフォーマンスのカードだと言えます。

デメリットは小さいとも大きいとも言える、絶妙な塩梅です。

このサイズの除去持ちとなると、入ってくるのは基本的にコントロール系のデッキとなってくるでしょう。

現デュエプレのデッキは複数枚積みのデメリットがないことやパワカや多色カードへの依存、探索の仕様などから4×10に近い構築が一般的です。

前回の記事にも貼りましたが、これは9弾環境で私が使用していた除去コントロールです。

かなりピン積みも多いデッキだと思われますが、これでもマナと墓地に重複なくするのは至難の業です。

マナはマナカーブ通りに動きたい時に多色を先埋めしたくても埋められない状況が、墓地は同じ呪文を2回唱えられないという状況が想定されます。

真面目に採用を考えるならば、すべてのカードを1枚積みにした『ハイランダー』のような構築にする必要があるでしょう。

すべて1枚積みとはせずとも2枚×20や部分的に3枚にするくらいなら案外うまく回せるかもしれません。

構築の問題は「オボロカゲロウ」などで補うことも少なからずできますね。

また、スタートチャージ10のようなSPルールでは、マナと墓地の被りが起こりづらいことから有力なカードとなりそうです。

なかなか扱いは難しいですが、かの「ガルバロス」よりはずっと使い道のあるカードだと考えられます。

ボルット・紫郎・バレット

事前評価:6

紙からの変更点は、コストが1下がってパワーが1000下がった点です。

4コストのこのカード→「ザンゲキ・マッハアーマー」→「紫電」という流れがデザイナーズコンボとして存在しました。

今回コストが3になって実装されたことで、「ザンゲキ・マッハアーマー」にはマナカーブが繋がるようになりました。

次に繋がるのは6コストになるので、今回紹介した「グランドクロス」や「ボル武者」を挟んでから「紫電」に繋げられますね。

相手に妨害されないことは前提になってしまいますが、このカーブの流れは悪くなさそうです。

マナカーブについてもう一つ言うと、「バルット」が3コストになったことで「アクア・ツバメガエシ」に繋がるようになった点も面白いですね。

重いが効果が強力、というクロスギアが登場した時に一考できます。

「紫電」をSA化する効果については、このカードと「紫電」のコストに差が相手しまった点で少々残念とも言えます。

その点はパワーが2000に落ちた点も痛いですね。

周知の通りパワー2000が生存するには難しい環境のため、この後紹介するクロスギアのコストも含めて良調整とは言えない部分があります。

ただ、裏を返せばマスト除去の対象となるので、出た時点で一仕事終えている点も含めて問題にならないとも言えます。

最も素直な「紫電」を採用したデッキの初動として、「ルピア」同様に使われていくと考えられます。

竜装 シデン・レジェンド

事前評価:8

紙からの変更点は以下。

・コストが3上がった

・5000火力がついた

・攻撃トリガーでクロスクリーチャーがシールドを1枚ブレイクする効果が、ブレイク数追加に変更された

・ノーコストクロスの条件が「紫電・ドラゴン」から「紫電」に緩和された

地味に変更点が多いですね。

上から順に見ていきます。

コストが上がった点は効果が追加されたために仕方のないことでしょう。

十分見合った効果だとは考えられるので、コストとしては妥当です。

ただ、現状判明しているクロスギアでは最重量になるので、侍流ジェネレート持ちを活かしたいですね。

二つ目の火力効果にもかかってきますが、侍流ジェネレートで出せばノーコスト5000火力となって非常に強力です。

「ツバメガエシ」なら4コストで5000火力、「ハルサ」なら5コスト5000火力を放ちつつ、攻撃トリガーでさらなる除去が可能です。

三つ目のブレイク数追加は、これらに即クロスした時を考えるとなかなかに手堅い効果と言えるでしょう。

「ハルサ」が進化とはいえ、6コストで2面除去しながら3点入れて来ると考えると、かなりの圧があります。

攻撃トリガーのブレイクがブレイク数追加になった点は、良くも悪くもあります。

良い意味としては相手の盾が1枚の時に効果でブレイク後に攻撃が通せ、悪い意味では効果でブレイクした時にトリガーを踏んで除去されてしまうと攻撃が通せないという影響です。

これはこの後紹介する「紫電」にクロスさせた場合、「紫電」が初めてシールドを攻撃に行く情景を想定した改変なのだと考えられます。

四つ目のクロス条件の緩和は、「紫電」シリーズの追加を示唆しているのですかね。

レパートリーが多いわけではありませんが、デュエプレのオリジナルカードとして登場する可能性もあると考えられるので、期待したいところです。

火力効果とクロスコストの軽いパワー上昇・ブレイク追加効果はなかなかに強力なため、「紫電」の入らないサムライデッキにまで採用を考えられる汎用性の高いカードです。

ボルバルザーク・紫電・ドラゴン

事前評価:9

紙からの変更点は、条件付きでアンタップ効果が自身のみから自軍全体になった点です。

かなり最近のカードですが、全アンタップ効果は紙の「魔神轟怒ブランド」を思わせるところがありますね。

発動できればサムライのフィニッシャーとしては申し分のない突破力があります。

追加になった効果と併せたデザイナーズコンボは以下の通りでしょうか。(「ボル武者」にサムライが付く前提)

・3ターン「バルット」でクロスギアを探索

・4ターン「ザンゲキ・マッハアーマー」ジェネレート

・5ターン「ボル武者」、「ザンゲキ」クロス

・6ターン「紫電」、「シデン・レジェンド」ジェネレート+クロス

クロスギアのサムライもカウントされるので、これで「紫電」の全体アンタップ効果を発動しつつ、「武者」で除去まで行いながら過剰打点で攻めることができます。

この理想ムーブを実現するのはそう簡単ではないことはわかりますが、「ザンゲキ・マッハアーマー」以降の流れだけならばそれなりにデッキの自由度を高めて考えることができそうです。

「ボル武者」は少々カードパワーが劣るものの除去が行え、「紫電」は単体でも4点入れることが可能な点には注目しておきたいですね。

一つ注意点としては、「紫電」のアンタップが初めてタップをした時であって、攻撃をした時ではないという点です。

これによって、たとえば他のクリーチャーでシールドを攻撃して割り切った時に「スパーク」を踏んでもアンタップした「紫電」は攻撃することができます。

アンタップ効果は各ターン一度であることから、アンタップしていれば相手ターン中のタップキルにも耐性がある点は覚えておきたいですね。

サムライが5枚以上ある場合であれば、「紫電」を最後に回すことで1度スパークを踏んでも全アンタップすることができます。

「紫電」が2体いても無限アンタップということはできませんが、多少クロスギアで場が埋まってしまうことを加味しても、除去トリガーを踏まない限りかなりの突破力になると考えられます。

この派手な効果はかの「キングダム・ゲオルグ」を思わせるところがあって、ナーフ前を知っている人ならどうしても意識せざるを得ないでしょう。

「ゲオルグ」と比較すると見劣りすると感じる人もいるでしょうが、進化元が不要な点や赤単色である点など考慮すると、「紫電」自体も十分強力なカードです。

最低限SA付与の「ザンゲキ・マッハアーマー」さえ置けていれば即座に4点を入れられ、「シデン・レジェンド」があれば5000火力で除去を放ちつつ6点入れられるのは実戦で戦えるだけのカードパワーだと考えられます。

この2枚のクロスギアがそれなりに汎用性があり、おそらく容易に除去されないカードだという点も考慮して考えたいですね。

どちらかと言えば難点となってくるのはクロスギアやサムライ全体がデッキパワーとしてまとまるか、環境上に大きく不利を付けるデッキが存在しないか、という点になってくるでしょう。

ワンショット性能を持ったカードは、それだけでトリガー「スパーク」からの逆リーサルを生み出すため、「紫電」に関しても時に『アポロ』のような緊張感を与えるデッキが開発される可能性があると言えます。

単純な赤緑を軸としたビートダウンの形からカウンター用の白を入れた形、「シデン・レジェンド」が除去を行えることからややコントロールに寄せた形、「バルガライザー」から強力な打点として出す連ドラのような形など、様々なデッキを考えることができそうです。

まとめ

だいぶ遅れは出てきてしまっていますが、8/21のバトルアリーナ本戦において、10弾のリリース日が8/26だと発表されました。

もうすぐのことですが、残りの10枚ほどを次回でまとめてようやく終わりとできそうです。

ようやくサムライの看板「紫電」が発表され、ナイトも「ロマノフ」以外のエースとなりそうなカードが発表されたりと、新デッキへの妄想が膨らみますね。

この記事が同じように10弾を楽しみにしている人のお役に立てれば何よりです。

よろしければ次回の⑤もどうぞ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?